單眼低度近視兒童雙眼黃斑區視網膜和脈絡膜血流密度分析

寧吉良,劉丹霞,薛紹飛,劉小鈺,許軍

(1.大連市第三人民醫院,大連市眼科醫院屈光中心,遼寧省角膜與眼表疾病研究重點實驗室,遼寧省眼視光技術工程研究中心,遼寧 大連 116033;2.沈陽愛爾卓越眼科醫院眼科視光與小兒眼科,沈陽 110001)

近視是最常見的眼部疾病,發病率逐年升高。研究[1]顯示,2050年,全球預計約49.8%人口罹患近視。5~18歲青少年屈光參差發病率為1.6%~10.3%,隨著年齡增加發病率與嚴重程度也隨之增高[2]。隨著城市化進程加快、教育程度加強與戶外活動的減少,近視出現低齡化、高度化趨勢。高度近視與白內障、脈絡膜視網膜萎縮、黃斑裂孔、視網膜劈裂、后鞏膜葡萄腫等眼部并發癥密切相關,而這些并發癥的產生與視網膜血管形態變化密切相關[3-4]。研究[5]表明,高度近視黃斑區血流密度下降,且與眼軸具有一定的相關性。可見視網膜、脈絡膜的血流變化在近視的發生發展中起到重要作用。眼底相干光層析血管成像術(optical coherence tomography angiography,OCTA)是一種新型的眼底血流檢查技術,具有無創、快速、重復性好等特點,廣泛應用于青光眼、黃斑變性、糖尿病視網膜病變、馬凡綜合征等眼部疾病的診斷與發病機制研究[6-7]。既往多是針對兒童雙眼近視血流變化進行的研究,針對單眼低度近視兒童雙眼眼底血流差異的研究鮮有報道。本研究利用OCTA分析單眼低度近視兒童雙眼黃斑區視網膜、脈絡膜血流指標的差異,并進一步探討其臨床意義,旨在為明確近視的發生和發展機制以及防控策略提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 臨床資料及分組

本研究為橫斷面研究。收集2022年6月至2023年2月大連市第三人民醫院眼科門診就診的單眼低度近視兒童的臨床資料。納入標準:(1)年齡8~14歲;(2)屈光間質透明;(3)患者經1%環噴托酯睫狀肌麻痹驗光后,一眼為等效球鏡度(spherical equivalent,SE)-3.00 D~-0.50 D;另一眼為SE-0.25 D~<+2.00 D;(3)矯正視力≥0.8。排除標準:(1)眼部外傷及手術史;(2)患有活動性眼病;(3)曾使用低濃度阿托品、角膜塑形鏡、多焦軟性隱形眼鏡、功能性框架眼睛等近視防控手段。共納入45例(90眼),平均年齡(12.21±2.11)歲,男21例,女24例。根據屈光狀態分為近視眼組(45眼)與非近視眼組(45眼)。本研究獲得大連市第三人民醫院倫理委員會批準(批準號:2021-037-001),所有患者及監護人均簽署知情同意書。

1.2 檢查方法

1.2.1 常規檢查:對入組患者進行雙眼裸眼視力、最佳矯正遠視力(corrected distance visual acuity,CDVA)、裂隙燈顯微鏡檢查,1%環噴托酯進行睫狀肌麻痹后使用自動電腦驗光儀驗光,IOL Master 500(德國蔡司公司)測量眼軸(axial length,AL)及平均角膜曲率半徑(corneal curvature radius,CR),計算軸率比(AL/CR)。

1.2.2 黃斑區脈絡膜、視網膜血流密度測量

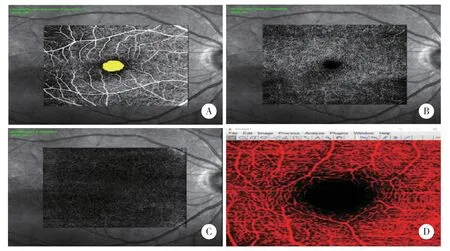

使用SD-OCT(德國海德堡公司)獲取黃斑區水平線性掃描及3 mm×3 mm血流圖像。中央凹下脈絡膜厚度(subfoveal choroidal thickness,SFCT)計算為中央凹處視網膜色素上皮層外界與脈絡膜外層的垂直距離。OCTA圖像使用10°×10°角度掃描,包括512個A掃描和512個B掃描。掃描過程使用TruTrack眼動跟蹤系統減少偽影的產生。Spectralis軟件將血流密度圖自動分割為視網膜淺層血流圖像(內界膜到內叢狀層上17 μm)、視網膜深層血流圖像(內界膜到外叢狀層下17 μm)以及脈絡膜毛細血管血流圖像(圖1A~1C)。將獲取的圖像導入Image J圖像處理軟件,創建出二值化血管圖像,血流密度為選定區域內毛細血管面積與總面積比值,進而獲得視網膜淺層毛細血管叢(superficial capillary plexus,SCP)血流密度、視網膜深層毛細血管叢(deep capillary plexus,DCP)血流密度、脈絡膜毛細血管叢(choriocapillaris,CC)血流密度(圖1D)。使用Image J圖像處理軟件設定比例尺,手動描繪黃斑中央凹無血管區邊界,計算中央凹無血管區(foveal avascular zone,FAZ)面積(圖1A)。

A,SCP,foveal avascular zone is shown as a yellow zone;B,DCP;C,CC;D Image J analysis of SCP.圖1 OCTA獲取黃斑區毛細血管分層圖像與Image J分析視網膜SCP血流密度Fig.1 OCTA acquisition of macular capillary stratification images and Image J analysis of SCP blood flow density

1.3 統計學分析

采用SPSS 26.0軟件進行統計學分析。計量資料采用±s表示,2組比較采用獨立樣本t檢驗。血流參數與年齡、AL、CR、AL/CR、SFCT的相關性采用Pearson相關性分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 2組患者一般臨床指標比較

結果顯示,近視眼組SE、SFCT小于未近視眼組,AL、AL/CR大于未近視眼組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。而2組CDVA、CR比較差異無統計學意義(均P>0.05),見表1。

表1 2組患者一般臨床指標比較(±s)Tab.1 Comparison of general clinical data between the two groups(±s)

表1 2組患者一般臨床指標比較(±s)Tab.1 Comparison of general clinical data between the two groups(±s)

CDVA,corrected distance visual acuity;SE,spherical equivalent;AL,axial length;CR,corneal curvature radius;SFCT,subfoveal choroidal thickness.

GroupCDVA(log MAR)SE(D)AL(mm)CR(mm)AL/CRSFCT(μm)Myopic-0.013±0.01-1.80±0.7224.47±0.937.82±0.253.13±0.05222.1±34.6 Non-myopic-0.011±0.01 0.03±0.0223.71±0.907.82±0.263.03±0.05250.7±31.8 t-0.475-9.2082.2540.022 0.730-2.361 P 0.638<0.0010.0320.983<0.001 0.025

2.2 2組黃斑區視網膜、脈絡膜血流指標比較

結果顯示,近視眼組DCP血流密度小于非近視眼組,差異有統計學意義(P<0.01),而SCP、CC血流密度和FAZ面積2組比較差異均無統計學意義(均P>0.05)。見表2。

表2 2組黃斑區視網膜、脈絡膜血流參數比較Tab.2 Comparison of retinal and choroidal blood flow parameters in the macular regions of the two groups

2.3 近視眼組黃斑區血流指標與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT的相關性分析

結果顯示,近視眼組SCP血流密度與SE呈正相關(r=0.611,P=0.016);與AL、AL/CR呈負相關(r分別為-0.568、-0.557,均P<0.05);而與年齡、CR、SFCT不相關(均P>0.05)。DCP血流密度與SE呈正相關(r=0.731,P<0.01);與AL、AL/CR呈負相關(r分別為-0.712、-0.564,均P<0.05);而與年齡、CR、SFCT無相關性(均P>0.05)。CC血流密度、FAZ面積與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT均不相關(均P>0.05),見表3。

表3 近視眼組黃斑區血流參數與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT的相關性分析Tab.3 Correlation analysis of macular blood flow parameters with age,SE,AL,CR,AL/CR,and SFCT in the myopic group

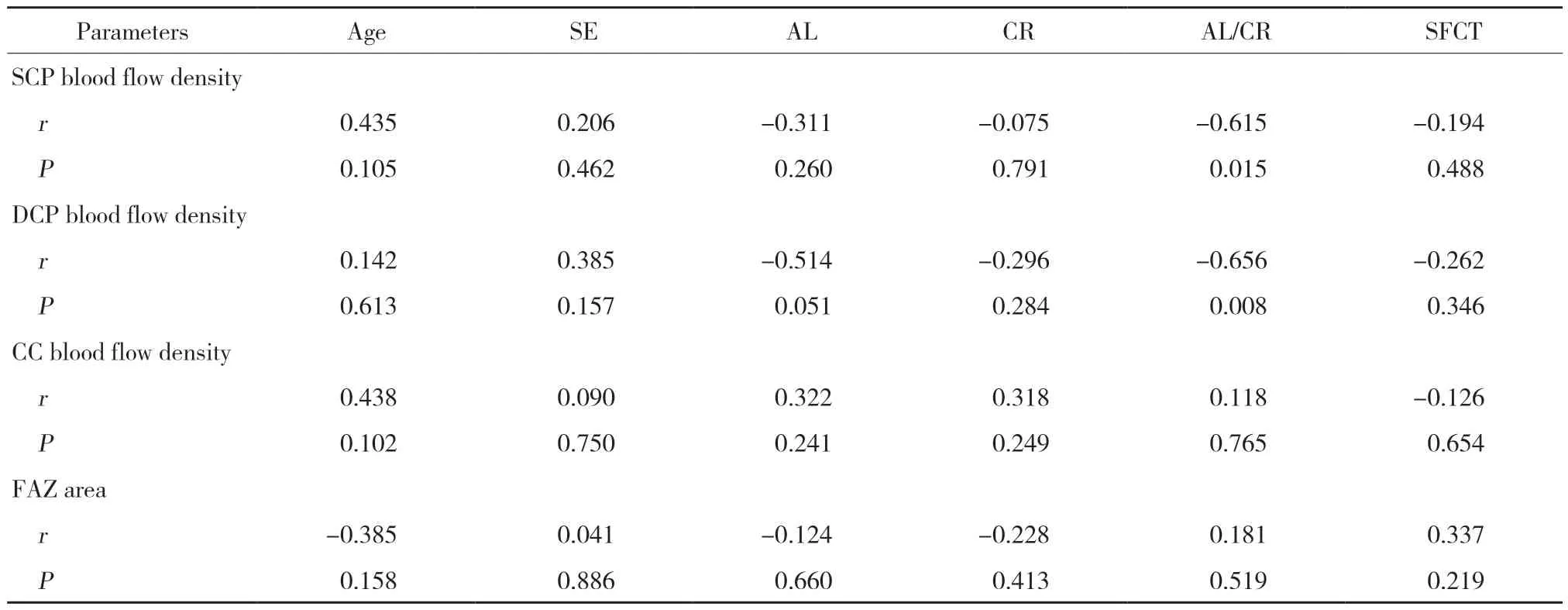

2.4 非近視眼組黃斑區血流指標與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT的相關性分析

結果顯示,非近視眼組SCP、DCP血流密度與AL/CR呈負相關(r分別為-0.615、-0.656,均P<0.05),而與年齡、SE、AL、CR、SFCT不相關(均P>0.05)。非近視眼組CC血流密度、FAZ面積與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT均不相關(均P>0.05)。見表4。

表4 非近視組黃斑區血流指標與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT的相關性分析Tab.4 Correlation analysis of macular blood flow parameters with age,SE,AL,CR,AL/CR,and SFCT in the non-myopic group

3 討論

軸性近視的特點是隨著近視的發展眼軸拉長,牽拉視網膜導致視網膜變薄,從而影響視網膜的血流灌注[8]。眼底視網膜、脈絡膜微循環系統為視網膜組織提供氧氣與營養物質,眼底血流灌注的改變可能是近視發生發展的危險因素。OCTA可以定量分析視網膜各層顯微結構及眼底毛細血管密度,廣泛應用于視網膜微血管疾病的研究與臨床診斷[9]。

本研究對單眼低度近視兒童的雙眼黃斑區視網膜、脈絡膜血流密度及脈絡膜厚度進行分析,并探討黃斑區血流參數與年齡、SE、AL、CR、AL/CR、SFCT的相關性。結果顯示,與非近視眼組比較,近視眼組SFCT變薄(P<0.05),然而2組CC血流密度比較卻沒有統計學差異(P>0.05),這與以往研究[10-11]結果一致。幾項針對兒童和青少年的前瞻性研究[12-14]表明,隨著近視程度加深,脈絡膜會逐漸變薄,脈絡膜厚度變化在近視發展中起著重要作用。脈絡膜是高度血管化組織,由毛細血管層、中血管層與大血管層組成。近視眼脈絡膜變薄主要發生在中血管層與大血管層[15]。READ等[16]發現,當屈光參差超過1.50 D時,高度近視眼的脈絡膜毛細血管密度低于低度近視眼。結合本研究結果,說明在近視早期,脈絡膜毛細血管密度并不隨著脈絡膜厚度降低而減小。

本研究發現近視眼組DCP血流密度小于非近視眼組(P<0.05),而2組SCP比較無統計學差異(P>0.05),與LIN等[17]研究結果一致。另外研究結果顯示,近視眼組SCP與AL呈中等強度負相關,而DCP與AL呈強負相關,與以往研究[18-19]結果一致。分析原因可能與SCP比較,DCP毛細血管直徑更小,更容易受到近視眼軸拉長所導致的機械應力破壞[20-21]。同時也有研究[19,22]顯示,DCP損傷后較難修復,因此近視眼DCP血流密度顯著下降。

目前,關于近視眼視網膜血流密度降低的確切機制尚未明確,主要有以下幾種理論:(1)軸性近視眼軸拉長對視網膜血管產生機械應力,導致部分血管受損,血管密度下降,從而降低視網膜營養與氧供給[23];(2)眼軸增加牽拉視網膜,使視網膜變薄,視神經節細胞密度降低。此時視網膜對于氧氣與營養物質的需求減少,導致該區域血管密度代償性降低[23-24];(3)血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)由視網膜血管內皮細胞與色素上皮細胞產生,在血管的形成中發揮重要作用[25]。近視眼眼軸拉長、視網膜變薄后,視網膜血管內皮細胞與色素上皮細胞發生變性,導致VEGF分泌減少,從而導致視網膜血管密度降低[26];(4)眼軸增加導致視網膜總面積增加,因此神經節細胞與視網膜血管密度同比降低。二者達到供需平衡時,視網膜血管密度不會因為神經節細胞的代謝需求發生改變[27-28]。

綜上所述,單眼低度近視兒童的近視眼相比非近視眼DCP血流密度降低,其中近視眼視網膜血流密度與近視發展呈負相關,非近視眼視網膜血流密度僅與AL/CR呈負相關。本研究為橫斷面研究,樣本量較少,且集中黃斑區3 mm×3 mm范圍眼底血流變化,未來尚需前瞻性、大樣本研究,同時進一步檢驗兒童眼底不同區域,不同層次視網膜、脈絡膜血流減少與近視發生發展的因果關系。