頸動脈血管超聲與CTA在頸動脈狹窄診斷中結果不一致的原因分析

洪曉芳 胡玉娟 楊鵬鳳 周瓊娟 沈鴻源 宋思儀 宋礎均 梁偉翔劉韜

1廣州醫科大學附屬第三醫院超聲醫學科 廣東省產科重大疾病重點實驗室 廣東省婦產疾病臨床醫學研究中心,廣州 510150;2廣州醫科大學第三臨床學院,廣州 510180

隨著人口老齡化趨勢日益加重及人們生活方式的改變,頸動脈粥樣硬化的發病率不斷增長。頸動脈斑塊導致血管管腔狹窄,患者腦組織血液供應減少,易誘發腦組織缺血缺氧,發生梗死性病變。有研究表明,頸動脈閉塞導致的缺血性腦卒中占10%~15%,急性缺血性腦卒中占6%~15%[1]。頸總動脈(common carotid artery,CCA)病變已成為判定冠狀動脈病變嚴重程度的一個重要替代標記,在一定程度可預測心肌梗死[2]。目前,臨床中數字減影造影(digital subtraction angiography,DSA)是評估血管狹窄的金標準,有較高的敏感性,但其檢查費用昂貴、具有一定的風險性、存在0.1%~0.5%的腦卒中風險[3]。近年來,無創檢查逐步用于腦血管疾病診斷。其中,頸動脈血管超聲、CT血管成像(computed tomography angiography,CTA)及磁共振成像為臨床常見檢查手段。CTA 具有高空間分辨率,可多角度、大范圍觀察頸動脈血管,定量分析血管病變狹窄程度,全面、準確診斷病變部位,在一定程度上可替代DSA 成為診斷頸動脈狹窄的標準[4]。隨著頸部血管超聲技術不斷成熟,頸部血管超聲已成為卒中高危人群臨床篩查的重要手段,可顯示患者頸動脈內中膜厚度、斑塊形成情況、血流動力學情況以及管腔狹窄情況,操作簡單,且無創檢測的特性更易讓患者接受,有利于對患者進行病情的動態觀察以及預后質量評估,是診斷頸動脈粥樣硬化的首選檢查手段[3]。本研究以CTA 為標準,探討超聲和CTA 在診斷CCA、頸內動脈(internal carotid artery,ICA)狹窄及狹窄程度的診斷是否存在一致性,為臨床治療方案的確定及病情預測提供參考。

資料與方法

1.研究對象

本研究為回顧性研究,選擇2018年1月至2022年10月在廣州醫科大學附屬第三醫院收治的53 例同時行頸動脈血管超聲和CTA 的患者,其中男性39 例,女性14 例,年齡(74.70±9.31)歲。其中,26 例患者有高血壓、14 例患者有糖尿病、7 例患者有高脂血癥、33 例患者有吸煙史、25 例患者有飲酒史。因頭暈頭痛、肢體麻木等神經系統癥狀入院的患者35 例,胸悶氣促等癥狀入院13 例,血糖控制不佳入院3 例,其他癥狀入院2 例。⑴納入標準:均行頸動脈血管超聲檢查和CTA 檢查,并且病例資料完整;患者知情同意。⑵排除標準:既往存在腦卒中病史;伴有其他系統嚴重疾病,如免疫系統疾病、精神疾病;有凝血功能障礙;合并嚴重感染;無法配合完成本次研究;合并惡性腫瘤。本研究符合《赫爾辛基宣言》的原則。

2.方法

2.1.頸動脈血管超聲檢查 采用PHLIPS-IU22 彩色多普勒超聲診斷儀依次檢查患者頸總動脈、頸內動脈顱外段。配備頻率7.5~12.0 MHz 的探頭。患者休息15 min 后取仰臥位,頭部向后仰充分顯露頸部,將超聲探頭貼于患者頭頸部進行水平方向、縱向掃描,獲取頸動脈血管超聲圖像。

2.2.頸部CTA 采用TOSHIBA 公司Aquilion 64 CT 機行頭頸CTA 檢查,并將圖像傳入專用工作站進行后處理。電流、電壓以及層厚分別設置為40~60 mA、100~120 kV、0.9 mm。患者取仰臥位,并且將頭部進行嚴格固定,充分顯露頸部血管,以4.5~5.0 ml/s 流率將45~50 ml 對比劑碘帕醇靜脈團注,由下而上掃描主動脈弓至顱內動脈,將掃描數據進行后處理,仔細觀察并記錄CCA、ICA 有無狹窄、斑塊和狹窄情況。

3.觀察指標及診斷標準

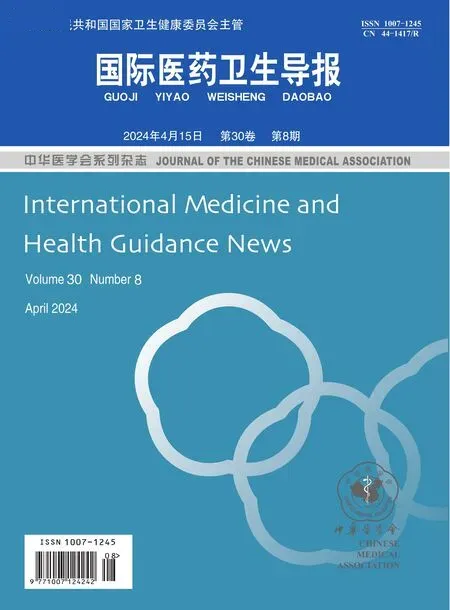

以CTA 結果為診斷標準,觀察并記錄在頸動脈血管超聲和CTA 檢查下CCA、ICA 的血管情況,共計212 條血管。頸動脈狹窄超聲診斷標準[6]:2003 年北美放射年會公布的頸動脈狹窄超聲評估標準,見表1。血流動力學參數是狹窄程度分級的重要依據,應根據狹窄處收縮期峰值流速(PSV)、舒張期末流速(EDV)、PSV 比值等參數綜合評估狹窄程度[7-8]。多數研究采用歐洲頸動脈外科試驗法和北美癥狀性頸動脈內膜切除術試驗協作組制定的標準評估頸動脈狹窄程度與斑塊性質[9]:管腔內徑減少幅度<30%為輕度狹窄;管腔內徑減少幅度30%~<70%為中度狹窄;管腔內徑減少幅度70%~<100%為重度狹窄。管腔內徑減少100%為閉塞。

表1 頸內動脈狹窄的血流參數標準(2003年,北美放射年會)

4.統計學方法

采用相關統計學軟件進行統計學分析,計數資料以率表示,使用配對χ2檢驗對兩種不同方法檢測頸動脈血管狹窄程度進行統計分析。采用Kappa 一致性檢驗對CTA 檢查結果與頸動脈血管檢查結果的差異性和一致性進行檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

結果

1.頸動脈血管超聲和CTA診斷頸動脈狹窄的結果

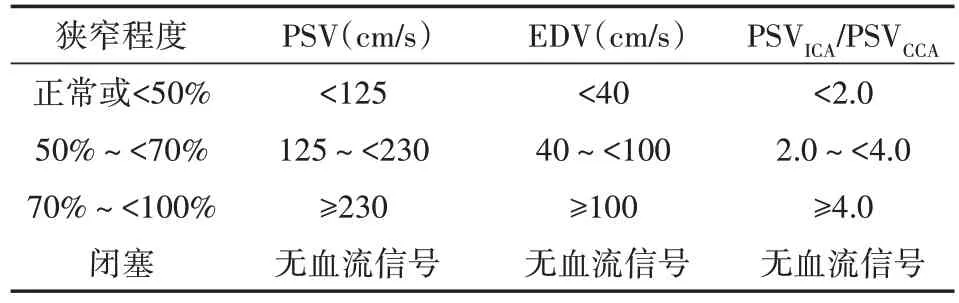

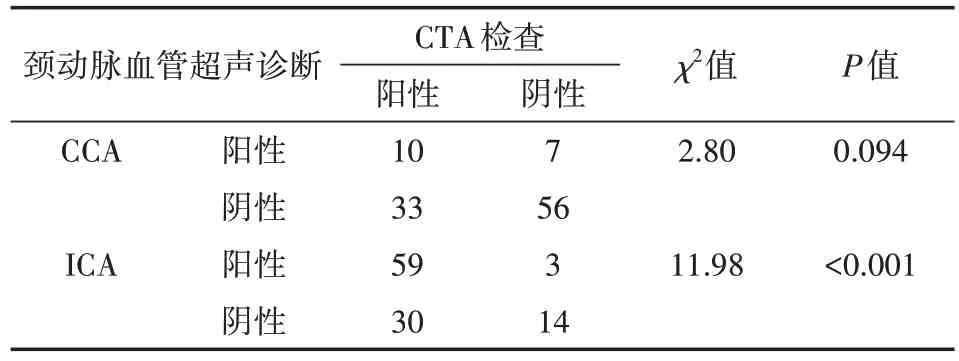

53例患者共檢測血管212條,CTA檢測陽性血管132條(62.3%)。超聲檢測陽性血管79 條(37.3%),兩種檢測方法在狹窄檢出率上比較,差異有統計學意義(χ2=33.71,P<0.001)。檢測CCA 是否狹窄上,兩種檢測方法對比差異無統計學意義(χ2=2.80,P=0.094);檢測ICA 是否狹窄上,兩種檢測方法對比差異有統計學意義(χ2=11.98,P<0.001)。在血管重度狹窄及閉塞檢出率上,兩種檢測方法差異有統計學意義(χ2=82.74,P<0.001)。在檢測CCA 重度狹窄及閉塞上,超聲和CTA 對比差異無統計學意義(χ2=0.70,P=0.403);在檢測ICA 重度狹窄及閉塞上,超聲和CTA 對比差異有統計學意義(χ2=43.19,P<0.001)。以CTA 檢查結果為金標準,頸動脈血管超聲檢測頸動脈狹窄的靈敏度為52.27%,特異度為87.50%,誤診率為12.50%,漏診率為47.73%。頸動脈血管超聲檢測頸動脈中重度狹窄的靈敏度為78.79%,特異度為90.50%,誤診率為9.50%,漏診率為21.21%。見表2、表3。

表2 頸動脈血管超聲與CTA對CCA和ICA是否存在狹窄的診斷結果比較(條)

表3 頸動脈血管超聲與CTA對CCA和ICA重度狹窄及閉塞的診斷結果比較(條)

2.頸動脈血管超聲、CTA 對頸動脈狹窄程度的診斷結果比較

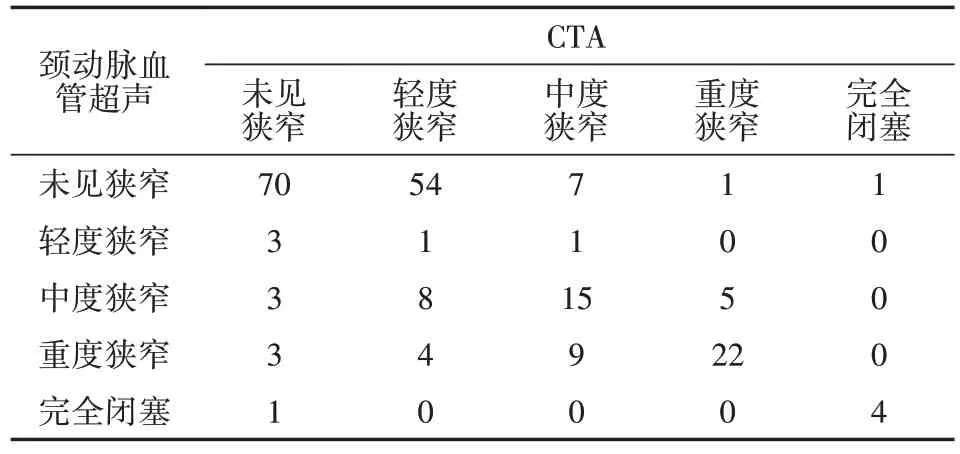

頸動脈血管超聲在診斷頸動脈輕度狹窄、中度狹窄、重度狹窄、完全閉塞以及未見狹窄的準確率分別為1.5%、46.9%、78.6%、80.0%、87.5%。Kappa 一致性檢驗結果顯示,CTA 與頸動脈血管超聲檢查方法對頸動脈狹窄程度的診斷結果具有一致性(Kappa=0.335,P=0.042)。見表4。

表4 頸動脈血管超聲與CTA對頸動脈狹窄程度的診斷結果比較(條)

討論

頸動脈是人體大腦重要的供血動脈,近年來頸動脈狹窄所致的心腦血管疾病發生率在逐年遞增,且狹窄程度越高,病情越危重,有較高的致殘率與病死率。臨床普遍認為早期檢出頸動脈狹窄,準確判斷狹窄發生位置以及程度,對指導臨床制定治療方案和隨訪策略、改善預后具有重要意義。目前,DSA 是臨床診斷頸動脈狹窄閉塞的“金標準”。但其價格昂貴、創傷大、操作難度大,不能提供有效的血流動力學狀況,難以在基層醫院進行推廣[10]。無創檢查是頸動脈系統檢查的熱點方向。相對于DSA 檢查,頭頸CTA 的無創檢查占據優勢,其薄層分辨率高,可較好顯示血管腔內結構、微小病變,以及血管周圍結構的關系,且檢查費用、不良反應、并發癥等檢查風險低于DSA 檢查[11-12]。涂波等[13]和魏書恒等[14]的研究結果均表明,CTA 與DSA 在診斷頸動脈狹窄方面具有較高的一致性。因此,臨床選取更精準、可靠、安全的檢查方式尤為重要。

頸動脈血管超聲檢查可重復性強、價格低廉、無創傷,通過采集血流圖像及血流的聲頻信號波形連續動態檢查血管管腔情況及血流動力學信息的變化,從而鑒別有無斑塊及血栓形成,并判斷是否造成管腔狹窄或閉塞[15]。超聲通過對血流阻力指數、搏動指數等參數來反映血管狹窄的近端和遠端血流動力學改變,以此來輔助診斷頸動脈狹窄程度[16]。外周動脈阻塞越明顯,血流灌注阻力越大,血流阻力則指數越高;同時,頸動脈狹窄程度越嚴重的患者動脈粥樣硬化也更嚴重,搏動指數會明顯降低[17]。國內流行病學表明,頸動脈中度狹窄缺血性腦卒中發生率為30.4%,重度狹窄缺血性腦卒中發生率為42.8%[18]。而藥物治療和手術治療是頸動脈狹窄的主要治療方法,其選擇取決于患者的頸動脈狹窄程度。相關研究顯示,手術治療使癥狀性頸動脈中重度狹窄患者獲益,重度患者更顯著,而輕度狹窄患者,以藥物治療為主[19]。因此,醫護人員需更加關注頸動脈重度或以上狹窄程度。

在本研究中,頸動脈血管超聲檢查結果提示僅有5 條血管存在頸動脈輕度狹窄,而CTA 檢查卻識別出67 條血管存在輕度狹窄,出現這種差異的原因可能是:⑴受病變程度因素的影響。對于頸動脈中重度狹窄及閉塞患者,超聲提示可見斑塊、內膜厚度增加、血流速度升高或者血流阻力增高等血流動力學改變。而當頸部血管輕度狹窄時,腦血流動力改變比較小,使得血流動力學變化不明顯,導致超聲檢出輕度病變困難。⑵受患者自身因素的影響。隨著患者對健康的重視及臨床診療技術的進步,多數老年人會及時或較早地行干預治療,在一定程度上延緩病變的程度,且受心輸出量、顱內血管阻力以及對側頸動脈疾病等多方面因素,患者的血流動力學狀況隨之改變,使其判斷狹窄程度的準確性降低。⑶受超聲儀器的影響。超聲圖像的質量和超聲儀器密切相關。不同的超聲儀器成像空間分辨力和時間分辨力不同,對彩色血流敏感度不一致,所測得的血流動力學也會不一樣,且超聲無法獲取血管形態的清晰圖像,使超聲醫師的診斷受影響。本研究還提示,在檢測ICA 重度狹窄及閉塞上,超聲和CTA 對比差異有統計學意義(P<0.05)。其可能的原因:超聲顯像能力依賴于探頭頻率,對于解剖位置較深的血管或細小血管顯示欠佳,且受骨遮擋的影響,對于較深的血管檢查誤差較大。管腔深處存在聲衰減效應,顱內段難以顯示,容易導致漏診。對于頸內動脈迂曲、扭曲處的狹窄以及存在高位騎跨型頸動脈球患者極易造成漏診、誤診[20]。

本研究結果還表明,CTA 與頸動脈血管超聲檢查方法對頸動脈狹窄程度的診斷結果具有一致性,這與葉桂芬等[21]的研究結果相同。但本研究中,頸部血管超聲診斷頸動脈狹窄存在一定數量的漏診、誤診病例,其主要原因在于對輕度病變的漏診,同時還與操作者有關。超聲圖像質量及對頸動脈狹窄的判斷不僅依賴于彩色多普勒超聲的相關技術和儀器成像質量,還與操作者的操作規范化、標準化水平及經驗有關[21]。在超聲檢查血管時,體表探頭與血管的角度若超過90°,則無法有效反映血流信息;流速若超過尼奎斯特極限頻率,會出現信號混疊等情況;另外,一旦出現彩色外溢,可導致圖像失真,難以獲取有效的診斷數據。年資較低的醫師由于經驗不夠豐富、對頭頸部血管超聲指南學習不夠深入、對血管解剖結構不夠熟悉且無法熟練地對儀器進行相關參數的調節等因素,容易出現取樣的位置不夠準確、測量誤差較大、無法充分識別血管先天性異常和解剖變異等情況,從而對病變血管及血管狹窄的程度判斷出現錯誤,出現與CTA結果不一致的現象。在診斷過程中,可采用高頻線陣探頭和低頻凸陣探頭相結合的檢測方法顯示頸內外動脈全程,通過調整超聲探頭的聲束方向,減少鈣化斑塊的聲影對血管壁結構特征觀察的影響,結合彩色血流顯像、多普勒頻譜等技術,提高診斷頸動脈狹窄的準確率,降低誤診率[22]。

CTA 在評估頸動脈粥樣硬化狹窄時有顯著優勢,其原因可能在于CTA彌補了超聲在識別動脈輕度狹窄時的低敏感性,借助三維立體圖像的處理方法,對頸動脈血管進行全方位、多角度的清晰顯示,準確評估動脈狹窄程度[23]。已有報道認為CTA可取代DSA作為診斷及評價頸動脈狹窄的金標準[4]。但是CTA 成像的準確性與儀器、軟件及操作者等因素密切相關,如在檢測時過早或過晚掃描都易造成病變識別靈敏度降低。受一定程度鈣化斑塊偽影干擾,易將嚴重扭曲血管誤診為粥樣硬化狹窄,造成一定的誤診率。而頸動脈超聲采用超聲診斷所獲取的影像清晰度與分辨率較高,可準確測量患者頸動脈內-中膜厚度,清晰顯示血管壁斑塊形成,對硬斑與軟斑進行有效的鑒別,為醫生診斷疾病提供斑塊形態學信息,必要時可與CTA相互結合,發揮互補優勢[22]。本研究也存在不足之處,納入對象可能存在一定的入選偏倚,且本研究樣本量較小,這些均對研究結果會產生一定的影響。

綜上所述,頸部血管超聲對頸動脈狹窄病變的診斷有一定效果,但不能完全代替CTA 或DSA。在狹窄程度的診斷上,頸部血管超聲和CTA具有一致性,可盡早判斷狹窄的進展行治療性干預。現階段頭顱血管超聲的指南學習和規范化培訓尤為重要,需建立較為完善的頸部血管檢查原則與規范,加強培訓,使診斷規范化、標準化。

利益沖突所有作者均聲明不存在利益沖突

作者貢獻聲明洪曉芳:文章數據統計分析、文章撰寫;胡玉娟:提出研究設計建議、解釋數據;楊鵬鳳:對數據進行解釋,指導文章撰寫;周瓊娟:數據收集;沈鴻源:對數據進行整理;宋思儀:對初稿部分內容進行文獻搜集;宋礎均:補充研究現狀;梁偉翔:對文章的知識性內容作出審閱及校對;劉韜:指導文章撰寫,提供研究框架以及修改意見