云南省鄉村振興、新型城鎮化與生態環境耦合協調及影響因素

張永東,楊子生,2

(1.云南財經大學 國土資源與持續發展研究所,云南 昆明 650221;2.云南財經大學 精準扶貧與發展研究院,云南 昆明 650221)

0 引言

自改革開放以來,國家大力推進工業化和城市化進程,提升工業化和城鎮化水平,城鄉經濟社會結構發生了顯著變化。由于城鄉經濟的快速發展,城鄉二元結構和農村邊緣化現象凸顯,引發了資源浪費、環境污染、生態破壞等生態環境問題[1]。構建城市、鄉村、環境協同互促格局是破解城鄉發展難題,實現城鄉高質量發展的關鍵,但是,云南省城鄉協同水平處于初步階段,生態文明建設存在諸多風險和挑戰。一方面,云南地處眾多國際和國內河流的源頭或者上游,生態環境脆弱,發展和保護的矛盾一直存在;另一方面,在城鎮化進程中,由于過去推行的城市偏向政策忽視了農村的發展,使生產要素持續從農村向城市單方面流動,加之云南落后農村地區地形復雜,交通不便,導致城鄉差距更加明顯。綜上,基于“經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設”的總體布局,進行鄉村振興、新型城鎮化和生態文明建設耦合協調研究,此舉對于實施“五位一體”總體布局,破解城鄉發展不平衡不充分問題具有重要的現實意義[2]。

鄉村振興、新型城鎮化和生態保護是學術界關注的熱點問題,目前相關研究主要集中于對鄉村振興、新型城鎮化和生態文明保護兩兩之間的理論闡釋、耦合關系和模式路徑等方面[3],尚且存在不足:一是缺乏三者相互作用機制的研究,對于三者耦合協調發展關系、規律以及影響因素的研究有所欠缺;二是研究區域不夠完善,缺乏省級和市級中微觀的實證研究。因此,本文從人與自然角度出發,從經濟、社會、文化、生態等方面構建綜合評價指標體系,運用耦合協調度模型測算云南省及其16 個州市鄉村振興、新型城鎮化和生態保護系統耦合協調度的時空格局,使用Dagum基尼系數分解法探討云南省內部耦合協調水平差異的來源,并且利用面板Tobit模型對耦合協調度的影響因素進行量化分析,以期為推動云南省城鄉高質量融合與可持續發展提供政策設計和參考。

1 理論基礎與指標體系構建

1.1 理論基礎

首先,鄉村振興與新型城鎮化關系方面,從理論來講,其經歷了人地關系理論[4]、點—軸理論[5]、二元結構理論[6]、核心邊緣理論[7]、城鄉融合理論[8],不斷發展完善。從二者內涵來說,鄉村振興是基于中國國情和社會體制改革需要所制定的一項宏大戰略,意味著中國傳統農業的瓦解和傳統農民的結束,預示著新時代農業農村的興起和現代化社會結構的變遷[9]。新型城鎮化是以空間功能和產業演變為基礎,以人的轉變為核心的經濟文化社會發展過程,其重要意義在于促進產業集聚和公共服務的提升,滿足城鎮居民就業,保障全體居民發展的權利。關于鄉村振興與新型城鎮化關系問題是學術界研究的熱點,目前已達成共識,高質量城鄉融合是可以通過鄉村振興和新型城鎮化戰略耦合協同實現的[8,10]。鄉村振興是新型城鎮化順利進行的重要基礎[11],一方面,農村勞動人口向城鎮轉移,為新型城鎮化的發展奠定基礎,另一方面,實施鄉村振興戰略,資源要素向鄉村傾斜,農村人居環境改善,推動了農業農村發展,同時農民從土地解放出來,農村消費潛力逐步解放,消費市場不斷擴大。再者,鄉村振興通過現代化生產方式和供給側結構性改革提升農產品質量,促進產業興旺,為新型城鎮化提供必要的生產生活物資和農副產品。新型城鎮化是鄉村振興的重要引擎,一方面,新型城鎮化為城鄉要素自由流動提供了有效平臺,通過中小城鎮將現代城市文化向農村傳播,人才、資金和技術向農村轉移,促進農業農村現代化發展。另一方面,鄉村振興的核心是產業振興,新型城鎮化反逼鄉村產業結構的調整和轉型升級。要實現產業振興,有效路徑是促進農村一二三產業融合,提升農業生產率,而此路徑必須依靠新型城鎮化提供的生產要素和服務向農村流動。

其次,新型城鎮化與生態環境關系方面,最初的理論是庫茲涅茨曲線假說,表明環境污染和經濟增長的一種倒U型關系[12],之后隨著研究的深入又出現了EKC曲線,許多學者對于城鎮化與生態環境的研究是在EKC 曲線的基礎上進行的[13],比如社會—經濟—自然復合生態系統理論[14],人地耦合圈理論[15]等。新型城鎮化作為中國綠色、低碳和循環發展的內在路徑,要把生態文明建設作為支撐,堅持文明發展觀,把生態文明建設融入新型城鎮化建設全過程[16],然而,城鎮化也給環境帶來了一定的壓力,在城鎮化進程中,人口增長和經濟發展都對當地環境資源產生了需求,特別是由于快速城鎮化、土地擴張和貿易開放造成的資源浪費,這是造成環境破壞的主要原因,反過來,城市化的發展也會受到環境資源的限制[17]。因此,生態環境是新型城鎮化發展的物質基礎,新型城鎮化的健康發展又以生態環境保護和資源節約為前提,兩者之間既相互促進,又互相制約,所以在實施以人為本的新型城鎮化戰略過程中,要把生態保護納入其中,推動綠色、低碳、節約集約利用土地、能源、水等自然資源,加大生態環境保護力度,減少人類活動對自然環境的干預,持續改善生態環境質量,形成健康綠色的生產生活方式。

最后,鄉村振興和生態環境方面,二十大報告指出:“全方位、全地域、全過程加強生態環境保護”的突出戰略,關于鄉村振興和生態環境二者關系的研究側重于理論內涵,強調生態振興是鄉村振興的手段[18],鄉村振興是包括生態振興的全方位振興,生態環境保護不僅體現了為人民服務的思想,而且履行了鄉村振興的具體發展要求。同時,鄉村振興在要求經濟發展的過程中會給農村生態環境帶來嚴峻挑戰[19,20],要提高生態系統生產力,完善鄉村治理制度和能力,加大生態修復力度,激發農民環保意識,發揮農民環境主體福祉意識。因此,在推行鄉村振興過程中需要加強生態環境保護[21],同時生態文明建設也為實現鄉村經濟發展創造了條件[22],二者是一種相互作用相互促進的關系。

綜上所述,鄉村振興、新型城鎮化和生態環境三位一體,相互作用、相互促進、協同發展,具有顯著的耦合協調特征,以綠色發展為導向引領城鄉融合高質量推進和注重城鄉之間綠色發展成果的公平性,完善鄉村生態補償制度,保護好城鄉之間寶貴的生態高地,努力打造生態宜居的城市圈,營造鳥語花香的鄉土畫。

1.2 指標體系構建

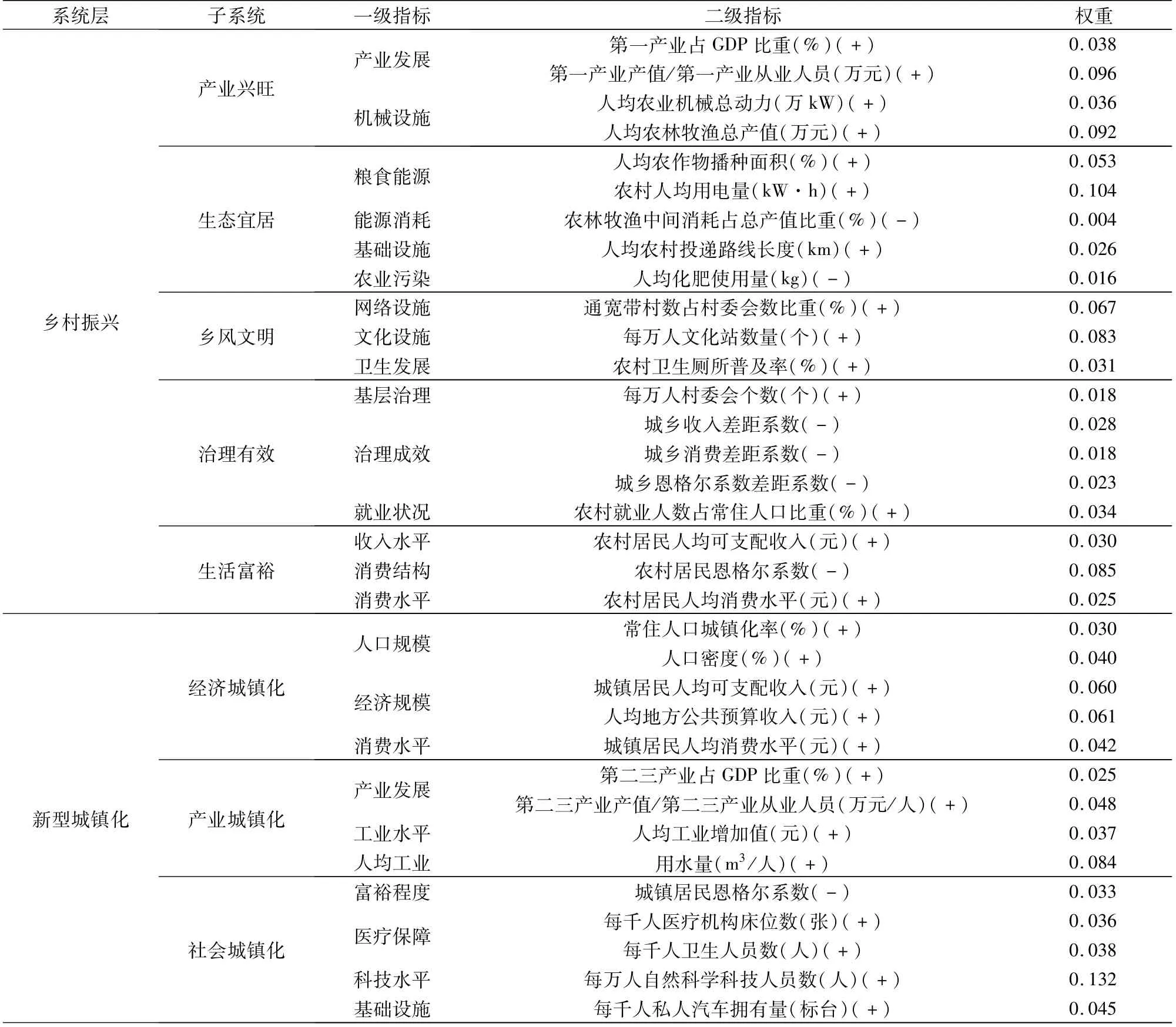

為準確、全面地反映云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境之間的關系,依據《鄉村振興戰略規劃綱要(2012—2018)》《“十四五”國家新型城鎮化實施方案》《關于全面加強生態環境保護,堅決打好污染防治攻堅戰的意見》等政策性文件和云南省實際,具體參考韓秀麗[18]、陳景帥[23]、祝志川[24]、徐雪[25]等學者研究成果,遵循科學性、全面性、可操作性、穩定性等原則,構建云南省省級和州市級鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的耦合協調評價指標體系(表1)。

表1 鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調發展評價指標體系Table 1 Evaluation index system for coupled and coordinated development of rural revitalization,new urbanization,and ecological environment

鄉村振興從產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕5 個維度選取20 個指標,產業興旺是解決農村問題的前提,表現為第一產業占比、人均產值、農業機械動力和農林牧漁產值的提升;大量研究表明良好的資源環境和基礎設施是農民開展生產活動的重要條件;鄉風文明主要量化為通寬帶村數占村委會數比重、每萬人文化站數量、農村衛生廁所普及率的情況;治理有效表現為城鄉收入、消費和恩格爾系數之間的差距,是判斷鄉村振興的重要條件;生活富裕體現為農村就業人口、收入和消費的提升,恩格爾系數的降低。新型城鎮化則從經濟、產業、社會、文化和土地城鎮化選取5 個維度20 個指標,經濟城鎮化以人口規模、經濟規模和消費水平來體現;產業城鎮化主要表現為產業結構調整和工業水平的變化;新型城鎮化以人為核心,故社會城鎮化選取城鎮居民恩格爾系數、每千人醫療機構床位和技術人員數、自然科學科技人員數以及每千人私人汽車擁有量作為二級指標;土地是城鎮化的載體,土地城鎮化是由農用地轉為建設用地的過程,因此選取人均建成區面積、人均公園綠地面積和公路里程占土地總面積比重作為二級指標。生態環境指標根據PSR(壓力—狀態—響應)模型,因為生態環境壓力的來源主要是工業,所以生態環境壓力選取人均廢水排放量、人均工業廢氣排放量、人均工業固體廢物產生量和人均二氧化硫排放量作為二級指標,由于生態環境現狀表征自然資源狀況和環境質量,故選取建成區綠化覆蓋率和森林覆蓋率兩個指標來表示,生態環境壓力指標選取生活污水處理率來表示。

1.3 影響因素

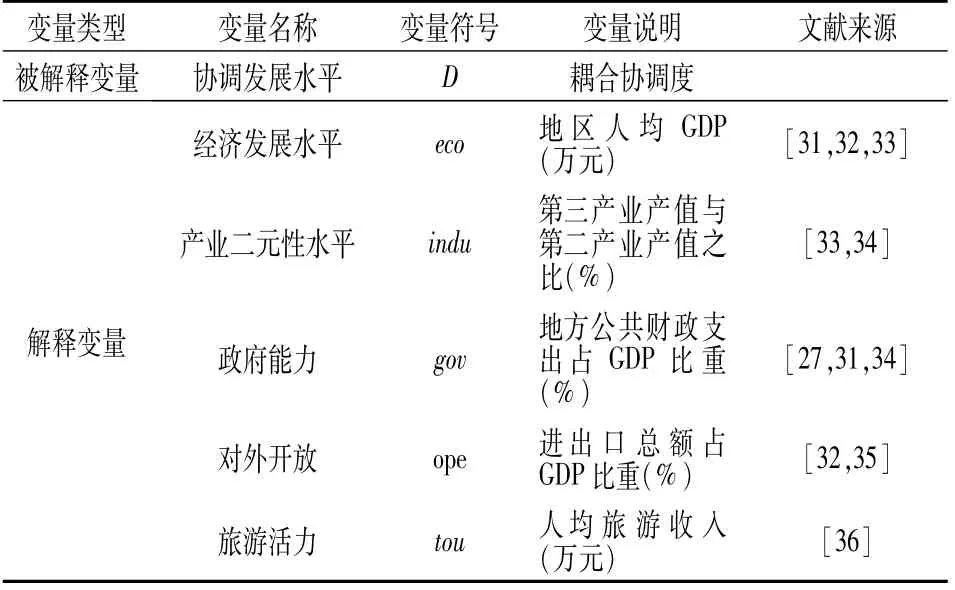

三大系統耦合協調度的影響因素較多,參考相關研究[26-30],并且結合云南省實際,最后選取經濟發展水平、產業結構、政府能力、對外開放和旅游活力為影響因子(表2)。

表2 鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調發展的影響因素Table 2 Influencing factors of coupled and coordinated development of rural revitalization,new urbanization,and ecological environment

經濟發展水平是協調區域鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的有效推動力,對鄉村、城鎮與生態環境子系統具有重要影響。一般情況下,區域經濟發展程度越高,對區域鄉村振興、新型城鎮化和生態環境協調發展具有更高的要求,即會推動鄉村振興、新型城鎮化與生態環境協同水平質量的提高。產業二元性水平能體現二三產業與傳統農業發展程度之間的關系,低產業二元性水平會為區域社會經濟發展積累資金,促進資源和產業向農村轉移,縮小城鄉發展差距,高產業二元性水平會拉大二三產業與一產業的發展差距,不利于城鄉統籌發展,影響區域整體經濟發展和城鄉與生態環境高質量耦合。政府能力對于鄉村振興、新型城鎮化與生態環境的發展有協調和指導作用,地方公共財政是確保其發揮作用的保障,一般而言,地方的公共財政支出越多,政府對環境條件、基礎設施和公共服務改善能力越強。對外開放能通過引進國外先進科學技術和企業管理經驗來提升鄉村振興、新型城鎮化和生態環境協調發展水平,但是當國外的一些高耗能、高污染的夕陽產業轉移到中國時,也會阻礙三者的協同水平。云南省作為旅游大省,旅游收入占GDP 比重高,所以以人均旅游收入來表示旅游活力,旅游活力高對于城鄉和生態環境發展有促進作用,旅游活力低對三者的發展有抑制作用。鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調發展的具體變量指標如表2 所示。

1.4 數據來源

本文選取的云南省級層面時間序列數據來自2005—2020 年《中國統計年鑒》《云南省統計年鑒》,選取的各州市的面板數據和耦合協調度影響因素數據來自云南省農業農村局、云南省各州市2005、2010、2015 和2020 年《國民經濟與社會發展統計公報》《中國城市統計年鑒》《中國農村統計年鑒》,特別需要說明的是,由于云南省16 個州市部分指標數據缺失,為保證數據的可靠性,對于少量缺失的數據,根據相鄰年份數據采用插值法和趨勢法補齊。

2 研究方法

2.1 數據標準化處理

由于云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境各指標的正負向屬性、量綱、量級存在差異,因此通過數據標準化將各指標由絕對值轉化為相對值來消除差異。

正向指標計算:

反向指標計算:

式中:i表示年份;j表示具體指標;{aij}為原始指標,即第i 年j 指標的具體數值;min{aij}和max{aij}分別表示某一指標在某一年份的最小值和最大值。

2.2 熵值法

指標權重確定主要有兩種方法,包括主觀賦權法和客觀賦權法,熵值法作為一種客觀賦權法,能夠消除確定權重的人為主觀因素,通過計算每個熵值所提供信息的大小來確定指標權重。因此本文采用熵值法確定初步權重,參考相關文獻[23,25-27],具體計算步驟及公式如下:

第一步,計算第j項指標下第i個區域占該指標的比重qij;

第二步,計算第j項指標熵值pj:

第三步,計算熵值冗余度gj:

第四步,計算第j項指標的權重wj:

式中:wj為權重;xij表示各個指標無量綱化處理后的指標值;m為測算年數。

第五步,計算綜合得分zi:

式中:wt為熵值法確定的綜合權重(表1、3);xij表示各個指標無量綱化處理后的指標值;n 表示指標數。

2.3 耦合協調度模型

耦合通常是一個物理學概念,指物體相互依賴于對方的一個量度,耦合協調度模型通常反映系統之間相互依賴的影響程度[28]。本研究借助物理學上的耦合原理,構建鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調模型,以定量測度三者間的耦合效應。計算公式如下:

式中:C代表鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的耦合度,取值范圍為[0,1],C 值越大說明三者之間的相互作用、相互影響程度越強。R 代表鄉村振興水平;U代表新型城鎮化水平;E代表生態環境水平。由于耦合度只能反映三者之間的相互作用程度,不能表征各耦合狀態之間的協調程度,因此需要進一步引入耦合協調度來分析三者的協調狀況[29]。計算公式如下:

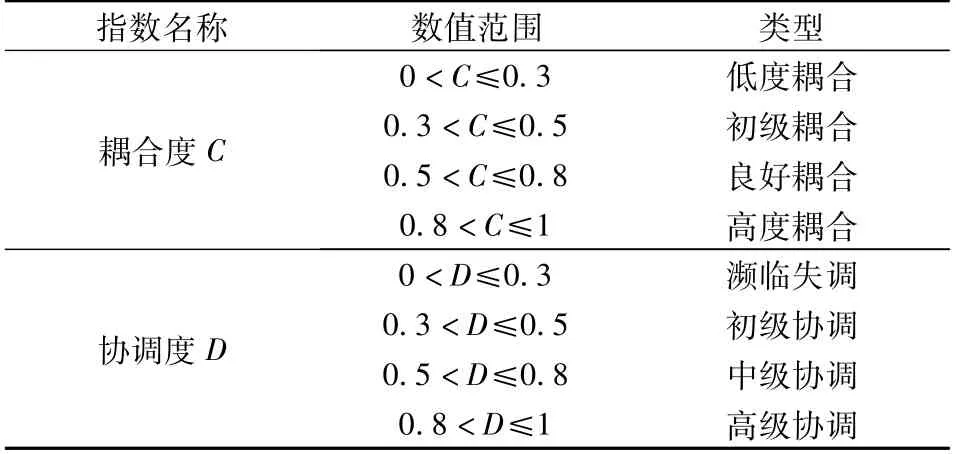

式中:D代表協調度;C 代表耦合度;T 代表綜合發展指數,即鄉村振興、新型城鎮化和生態環境綜合評價指數。α、β、γ 代表待定系數,并且根據本文實際,將三者并列,待定系數均取值為1/3,同時參考相關文獻[25,30-32],將耦合度和協調度分為4 級,結果如表3 所示。

表3 耦合協調度類型劃分標準Table 3 Classification criteria for the coupling coordination degree types

2.4 Dagum基尼系數分解法

Dagum基尼系數作為傳統基尼系數的升級,彌補了傳統區域間測度差距方法無法解決數據重疊的不足,其整體可分解為組內系數、組間系數和超變密度系數三部分,可較好地識別區域間差距的具體來源問題,參考相關文獻[18]。計算公式如下:

式中:G 表示總基尼系數;Gw表示組內的差異對總基尼系數的貢獻;Gnb表示組間的差異對總基尼系數的貢獻;Gt表示組間的超密度對總基尼系數的貢獻。

2.5 面板Tobit模型

由于耦合協調度值介于0—1 之間,相比于最小二乘法,采用面板Tobit 模型造成的誤差較小,因此本文選用面板Tobit 模型來進行回歸分析。具體模型如下:

式中:Dit為三者耦合協調度;i 表示州市等區域;t表示時間;d0為常數項;ε為隨機擾動項。

3 結果及分析

3.1 云南省省級層面耦合協調度

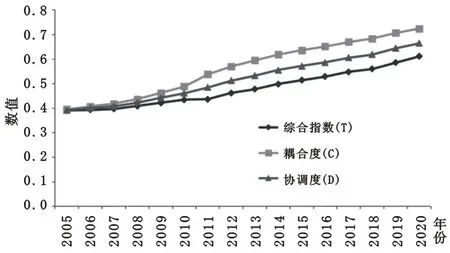

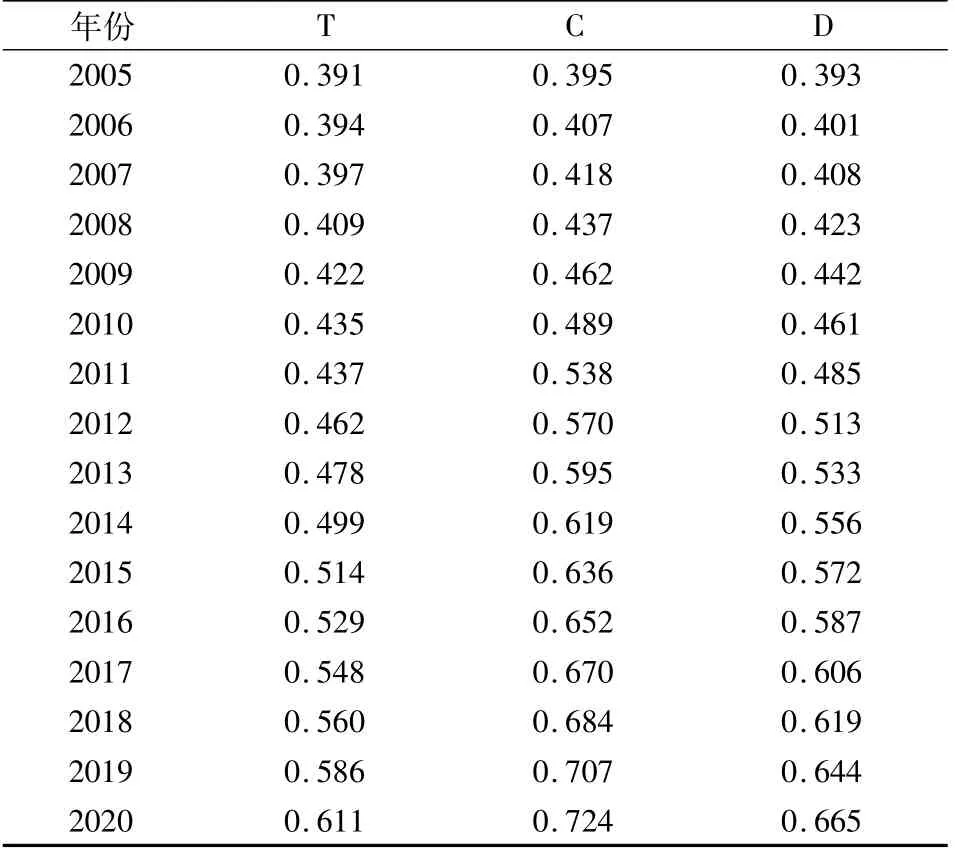

由表4、圖1 可知,整體而言,2005—2020 年云南省鄉村振興指數、新型城鎮化和生態環境綜合評價指數、耦合度和協調度都呈增長趨勢。具體而言,綜合評價指數從2005 年的0.391 增長至2020 年的0.611,由于時間跨度較大,參考鄉村振興和新型城鎮化戰略以及云南省3 個定位提出時間,將所選取區域分為2005—2008 年、2008—2015 年、2016—2020年3 個區間,2005—2008 年間綜合評價指數增幅最小,可能原因是,在此期間云南省經濟基礎較弱,基礎設施不完善,復雜的自然環境使得交通不便,農村貧困程度較深,城鄉二元結構明顯,導致云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的綜合評價指數較低,增幅較慢。2008—2015 年間綜合評價指數增幅較高,原因可能是,在此期間云南省經濟快速增長,地方政府加快推進高原特色農業產業,持續進行農村人居環境整治和實施農村貧困人口增收,不斷提升醫療、衛生、教育、體育等方面的服務能力和水平,但也加重了農村空心化和老齡化現象,同時隨著城鎮化和工業化快速推進,出現了許多以犧牲生態效益促進經濟發展的現象,例如生物多樣性減少、湖泊營養化嚴重、農業面源污染加劇和自然災害頻繁等現象。2016—2020 年間綜合評價指數最高且增幅最快,說明自從黨的十九大報告提出鄉村振興戰略以來,政策方向由城鄉統籌和城鄉一體化向著城鄉融合轉變,同時期關于云南省的“三個定位”被提出,其中一條要把云南建設成為生態文明排頭兵,思想上的轉變加強了人們對云南城鄉融合與生態環境建設的重視程度。

圖1 2005—2020 年云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調發展趨勢Figure 1 Coordinated development trends of rural revitalization,new urbanization,and ecological environment in Yunnan Province,2005 -2020

表4 云南省鄉村振興、新型城鎮化及生態環境的綜合評價指數、耦合度和協調度Table 4 Comprehensive evaluation index,coupling degree,and coordination degree of rural revitalization,new urbanization,and ecological environment in Yunnan Province

耦合度方面,整體耦合度中等,并呈現逐年遞增的趨勢,2005—2010 年耦合度在0.395—0.489 之間,處于初級耦合階段,表明鄉村振興、新型城鎮化與生態環境之間相互作用程度較低,存在較大增長空間,2010—2020 年云南省耦合度在0.489—0.724之間,處于良好耦合階段,說明云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境互促效應較為明顯。協調度也呈現逐年增長趨勢,2005—2011 年在0.393—0.485之間,處于初級協調階段,2012—2020 年處于中級協調狀態,從初級協調升級到中級協調,表明云南省在實施城鎮化過程中,城鎮對農村反哺政策力度加強,傳統三農問題不斷得到解決,工作取得成效,充分體現出云南省各級政府及人民群眾在鄉村振興、新型城鎮化和生態環境保護過程中所做出的努力及取得的成果。

3.2 云南省州市級層面耦合協調度

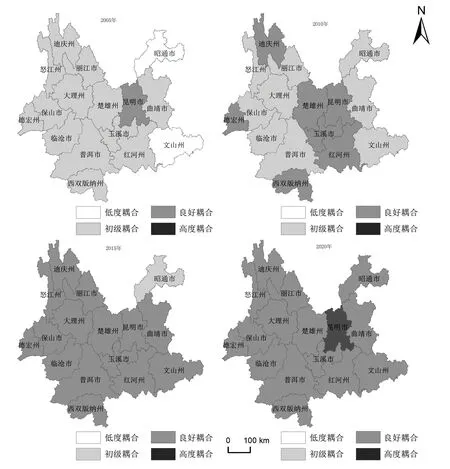

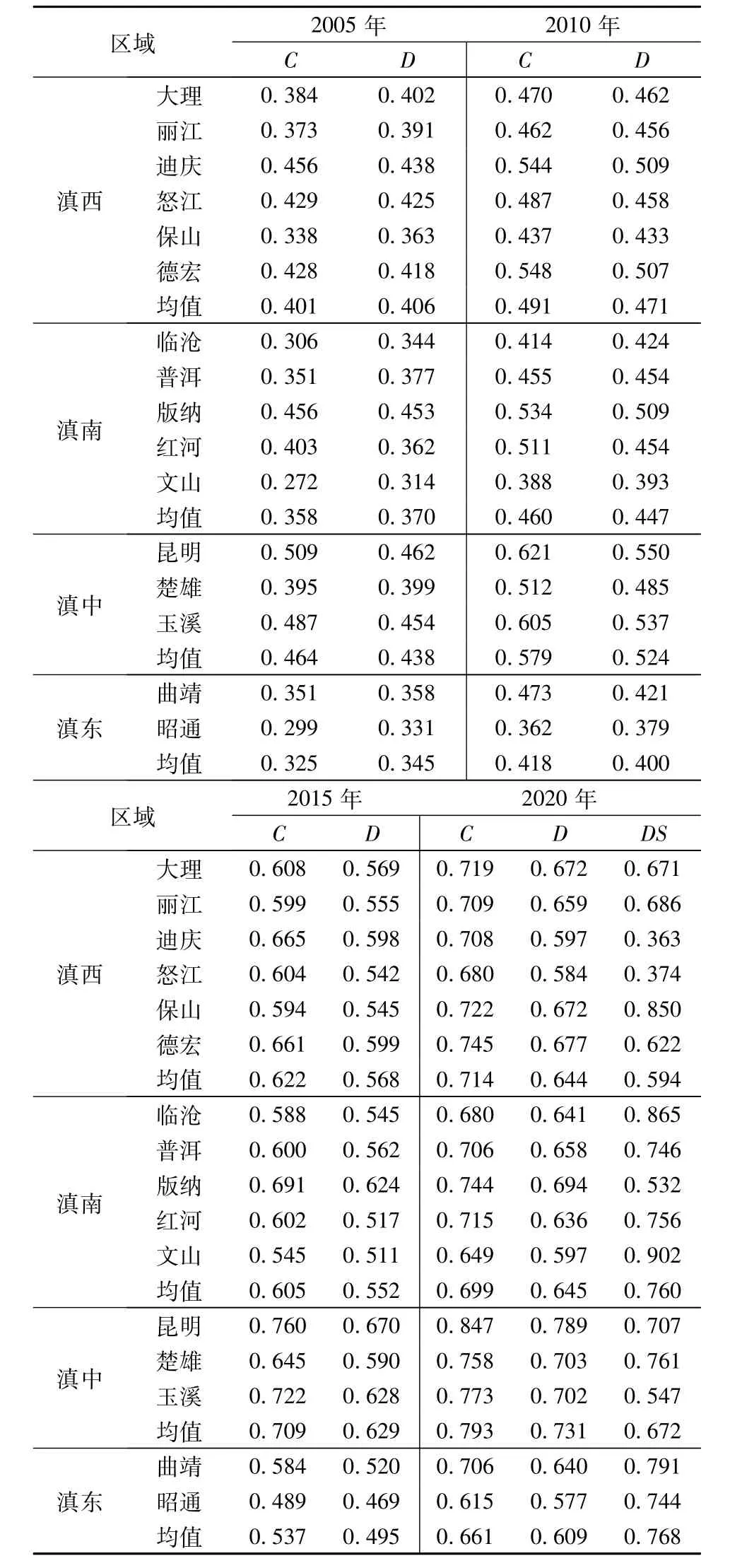

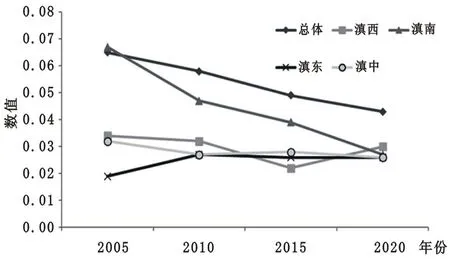

為進一步明確云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的耦合協調度特征,參考《云南省行政區劃》和《大辭海》等資料,將云南省地理區劃按照州市劃分為滇西地區、滇南地區、滇中地區和滇東地區。其中滇西地區包括大理、麗江、迪慶、怒江、保山和德宏,滇南地區包括臨滄、普洱、西雙版納、紅河和文山,滇中地區包括昆明、玉溪和楚雄,滇東地區包括曲靖和昭通。并選取2005、2010、2015 和2020 年16 個州市的面板數據測算鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合度、協調度和協調度增長速度(表5、圖2、3)。

圖2 2005—2020 年云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合度發展趨勢Figure 2 Development trend of coupling degree of rural revitalization,new urbanization,and ecological environment in Yunnan Province,2005 -2020

表5 云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的耦合度和協調度Table 5 Coupling and coordination degree of rural revitalization,new urbanization,and ecological environment in Yunnan Province

就區域耦合度而言,2005—2020 年,云南省16個州市耦合度呈上升趨勢,這與省級層面耦合協調度演變趨勢基本相同,表明鄉村振興、新型城鎮化和生態環境之間相互作用逐漸增強。就區域耦合度均值而言,滇中地區高于其他地區,而其他地區之間耦合度雖然有差距,但是差距較小,說明滇中地區是云南省重要的經濟核心和發展引擎,滇中地區鄉村振興、新型城鎮化和生態環境相互作用相互聯系的程度最強(表5)。

由圖2 可知,2005 年昭通市和文山州處于低度耦合階段,占比12.5%,耦合度為0.299 和0.272,表明昭通市和文山州鄉村振興、新型城鎮化和生態環境相互作用水平較低,原因是兩地貧困程度較深,貧困面積較廣,基礎設施建設落后,農村人居環境較差;昆明市處于良好耦合階段,占比6.25%,相比較而言三大系統相互作用程度最高,其余州市則處于初級耦合階段,占比81.25%。2010 年云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合度的空間格局有所變化,昭通市和文山州由低度耦合變為良好耦合,迪慶州、德宏州、楚雄州、玉溪市和紅河州由初級耦合變為良好耦合,其他州市除昭通市之外,都處于良好耦合階段,初級耦合和良好耦合分別占比56.25%、43.75%。2015 年除昭通市處于初級耦合之外,其他州市均處于良好耦合階段,整體變化效果較為明顯;2020 年云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合度空間格局稍有變化,昭通市由初級耦合變為良好耦合,昆明市由良好耦合變為高度耦合,良好耦合和高度耦合占比分別為93.75%和6.25%,整體上都達到了良好耦合階段,說明云南省脫貧攻堅取得了良好效果:通過結對幫扶如上海和廣東對云南的對口幫扶、貧困地區群眾易地搬遷、補齊貧困地區產業發展短板如昭通的洋芋和蘋果、促進農村人居環境整治如廁所革命等,使得云南省城鄉聯系日益緊密,生態逐步發展。總的來看,云南省耦合度最高類型為高度耦合,并且良好耦合類型占比越來越高,最后占據主體地位,由此說明云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境相互作用程度越來越高,耦合度大小存在明顯區域差異性,表現出滇中>滇西>滇南>滇東分布格局,但耦合類型的空間差異性逐漸變小。

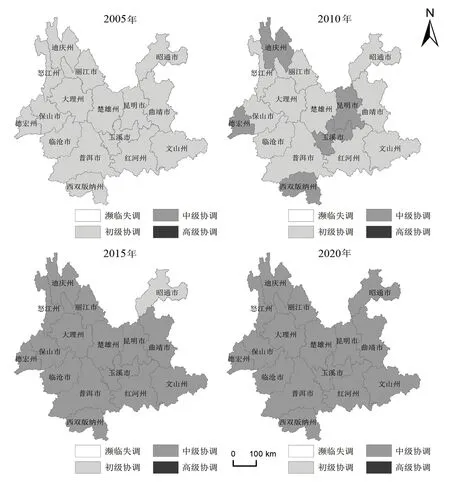

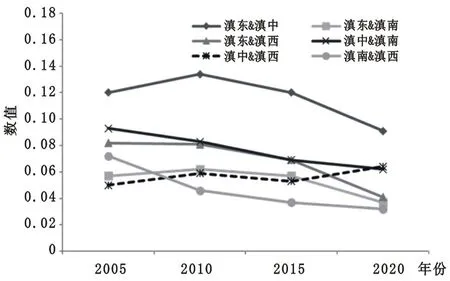

就協調度而言,從時間演變來看,云南省16 個州市耦合協調度處于上升并趨于穩定趨勢,這與省級時間層面協調度變化趨勢基本相同。從區域來看,滇中地區鄉村振興、新型城鎮化和生態環境三者耦合協調度最高,并且整體也呈現出上升趨勢;滇西、滇南協調度接近,且低于滇中,高于滇東,其中滇東的昭通市自然條件相對落后,當地政府將有限的資源投入新型城鎮化建設,使得鄉村振興和生態環境發展較為滯后,由此可見,云南省各區域的協調水平逐步提高。就空間演變而言,云南省三者的耦合協調度具有明顯的區域差異性,空間格局分布不均衡(圖3),2005 年,云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調度在0.314—0.462 之間,昆明和玉溪協調度相對較高,剩下13 個州市相對較低,整體上處于初級協調階段,原因是昆明和玉溪經濟基礎較好,城鄉差距較小;與2005 年相比,2010 年耦合協調度空間格局發生了明顯的變化,即昆明市、玉溪市、迪慶州、德宏州和西雙版納由初級協調變為中級協調,其余11 個州市保持不變,只是耦合協調度排名有所變化;2015 年云南省16 個州市耦合協調度在0.469—0.670 之間,其空間格局也發生了顯著的變化,其中昆明市、玉溪市、迪慶州、德宏州、西雙版納和昭通市耦合協調度類型保持不變,其余10 個州市由初級協調變為中級協調,雖然昭通耦合協調度最低,處于初級協調階段,但其值接近中級協調水平;2020 年云南省16 個州市耦合協調度為0.577—0.789,整體達到中級協調階段,其中昆明市耦合協調度最高并且一直處于領先地位,表明在鄉村振興戰略實施以來,昆明市以城鄉統籌為發展理念,以生態和建設為主題,不斷優化國土空間發展布局,提高生態系統質量和穩定性,加強城鄉水資源生態管理,打造“世界春天城市”名片。

圖3 2005—2020 年云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境協調度發展趨勢Figure 3 Development trends of rural revitalization,new urbanization,and coordinated ecological environment in Yunnan Province,2005 -2020

總的來看,云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合度和協調度的區域差異具體表現為滇中>滇西>滇南>滇東的格局(表5)。滇中地區作為國家重點開發的地帶,經濟發展水平最高,新型城鎮化、農業現代化程度最高,要素配置偏差效應相對于其他地區較小,使得鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合度和協調度高于其他地區,該地區應該發揮滇中城市群的帶頭作用,輻射周邊州市,縮小地區差距。滇西和滇南地區旅游資源豐富,但由于復雜的自然條件,交通條件較差,工農業發展受限,地方企業缺乏創新和提高生產率所需資金,產業結構調整升級困難,該地區需要推動產業結構調整升級,資源配置多傾向于落后農村地區,同時注重生態保護。滇東地區旅游資源相比于其他地區缺乏,城鄉差距明顯,資源配置效率較低,地區經濟質量難以提高,該地區在保證自身優勢的同時,合理開發旅游資源,借鑒東部地區發展經驗,努力縮小城鄉差距,促進城鄉融合。

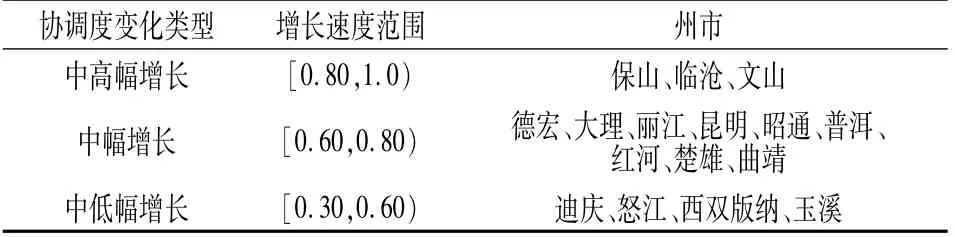

3.3 云南省協調度增長速度

具體來看,云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境三者協調度增長幅度從高到低排名依次為:保山、臨滄、文山、德宏、大理、麗江、昆明、昭通、普洱、紅河、楚雄、曲靖、迪慶、怒江、西雙版納和玉溪,整體協調度增幅在0.547—0.902 之間。參考相關文獻[37],本文將研究期內協調度變化類型分為3 種:中高幅增長、中幅增長和中低幅增長(表6),中高幅增長地區包括保山、臨滄和文山3 個州市,占比18.75%,協調度增速在0.85—1.00 之間,一個共同特征是3 個州市耦合協調度較低,地理位置同位于云南省邊界,經濟基礎薄弱,獨特的自然資源條件使得城鄉協調發展受限,因此今后需要加強基礎設施建設能力,發展特色優勢產業,增強鄉村地區的后勁和動力。中幅增長地區包括德宏、大理、麗江、昆明、昭通、普洱、紅河、楚雄和曲靖9 個州市,占比56.25%,增長幅度在0.60—0.80 之間,中幅增長類型州市較多,相互之間經濟、文化和社會差異較大,所以應該充分利用好滇中城市圈的輻射作用和自身優勢,提升城鄉規劃和基本公共服務水平,帶動區域協調發展。中低幅增長地區包括迪慶、怒江、西雙版納和玉溪4 個州市,占比25%,增長幅度在0.30—0.60 之間,主要特征表現為耦合協調度較高,除玉溪外,其余3 個州市經濟發展空間較大,協調度增速高于平均水平,因此要持續推進城鄉融合,重點強化新型城鎮化發展質量,完善新型城鎮服務功能,努力創造宜居、宜游、宜業的良好環境。

表6 2005—2020 年云南省州市協調度變化類型Table 6 Types of changes in coordination degree between prefectures and cities in Yunnan Province,2005 -2020

3.4 Dagum系數分解

就云南省16 個州市內部基尼系數演變(圖4)而言,研究期內總體基尼系數呈下降態勢,表明云南省的內部協調差異在逐步縮小,從2015 年開始低于0.05,說明其發展狀態良好,與此同時各個區域的內部基尼系數表現出波動的不穩定現象。滇西地區內部基尼系數2010—2015 年小幅下降,2015—2020年又小幅回升,原因在于滇西邊境貧困山區積極響應和實施《滇西邊境山區片區區域發展與扶貧攻堅規劃》,怒江州和迪慶州等邊境貧困地區積極進行精準扶貧、鄉村治理與區域發展,使得與大理、麗江等州市的發展差距縮小,然而之后怒江州和迪慶州等地受限于自然資源條件,三者之間的耦合協調度發展受限,分別為0.584 和0.597,同時大理、麗江達到了較高的協調度,因此導致兩地在2015—2020年又拉開小幅差距;滇南地區基尼系數整體也呈下降態勢,走勢與總體基尼系數基本相同,但下降速度快于總體基尼系數,從2010 年開始低于0.05,表明發展狀態良好;滇東地區內部基尼系數在2005—2020 年呈現小幅上升并保持穩定趨勢,但昭通和曲靖兩地耦合協調度差異較大,資源條件與產業分工明顯不同,導致其內部差異擴大;滇中地區整體呈現波動小幅下降趨勢,說明政策著力點與發揮效果的年份不同,滇中地區州市之間的經濟重心與產業分工有明顯差異,使得州市之間政策具體落實進度和效果有所差異。

圖4 云南省總體及各區域基尼系數Figure 4 Overall and regional Gini coefficients in Yunnan Province

就云南省各州市區域間基尼系數演變(圖5)而言,滇東地區和滇中地區區域間基尼系數最大,雖然兩者之間差距不斷縮小,但明顯高于其他地區間差距。滇東和滇南、滇南和滇西在2005—2010 年間交替,之后滇東和滇南的差異高于滇南和滇西,到2020 年接近重合,原因在于滇南地區依據自身水平不斷縮小與滇中地區的差距,人與自然和諧共處的實施效果逐漸體現出來,表現為滇中與滇南地區基尼系數勻速縮小,到2020 年縮小為0.062。滇東和滇西的基尼系數2005—2015 年緩慢下降,2015—2020 年下降較快,原因在于2005—2015 年滇東和滇西地區耦合協調度上升較慢,2015—2020 年滇東和滇西地區的耦合協調度上升較快,二者差距在不斷縮小。滇中和滇西地區2005—2020 年基尼系數呈現緩慢上升趨勢,原因在于滇中地區發展速度較快,耦合協調度高,而滇西地區則相較落后,耦合協調度低,尤其《滇中城市群規劃(2009—2030)》的實施更是讓滇中地區發展加快,拉開了與滇西地區的差距。

圖5 云南省區域間基尼系數Figure 5 Gini coefficients between regions in Yunnan Province

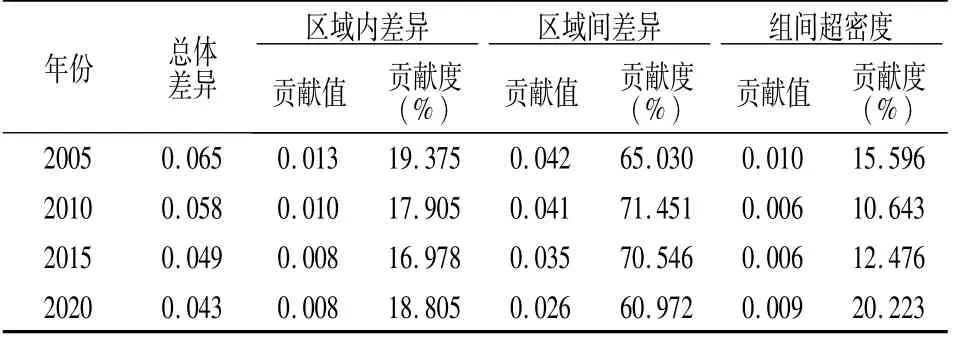

從云南省州市基尼系數分解(表7)來看,云南省州市的總體基尼系數呈現出下降趨勢,從2005 年的0.065 下降到2020 年的0.043,表明云南整體的發展差距在逐步縮小,這與國家大力實施西部大開發戰略以及全面落實脫貧攻堅政策密不可分,其中區域內貢獻度從19.375%下降到18.805%,在總體基尼系數下降的同時,區域差異的貢獻度也在波動中下降。區域間貢獻度從2005 年的65.030%下降到2020 年的60.972%,近年來,云南省依據3 個定位,不斷縮小城鄉之間與區域之間的發展差距,但因為各州市之間經濟重心和產業結構差距較大,各州市之間以及城鄉之間的差距依然是云南走向高質量和可持續發展的弱項。由于組間重疊導致的組間超密度貢獻度波動明顯,組間超密度貢獻度由2005 年的15.596%提升到2020 年的20.223%。

表7 云南省各州市基尼系數及其分解Table 7 Gini coefficient and its decomposition in prefectures and cities of Yunnan Province

3.5 影響因素回歸結果

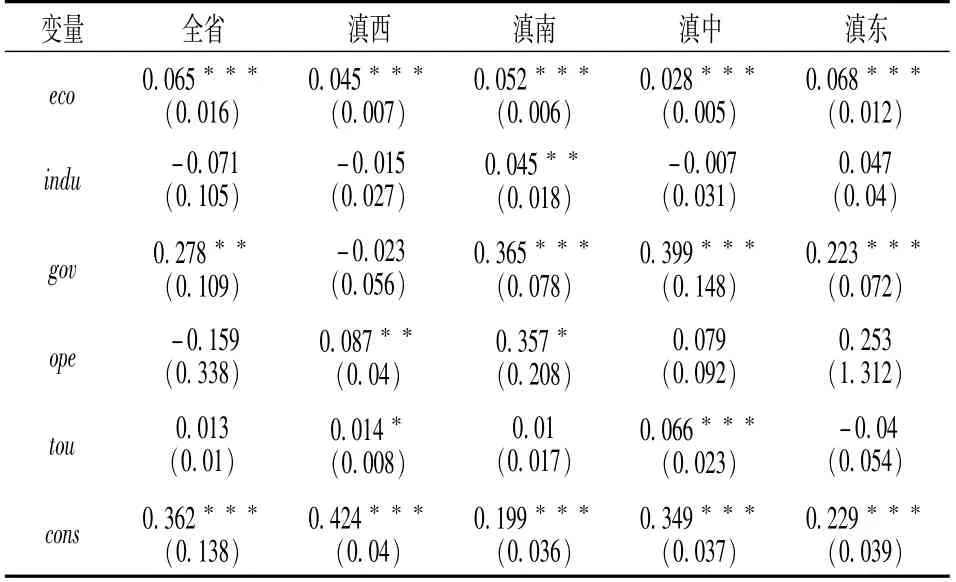

為考察前文中出現的云南省各州市之間的空間差異性,分別對全省、滇西、滇南、滇中和滇東地區進行面板Tobit模型回歸,其結果如表8 所示。

表8 面板Tobit模型回歸結果Table 8 Regression results of panel Tobit model

就全省回歸結果來說,經濟發展水平對全省鄉村振興、新型城鎮化與生態環境耦合協調度的作用明顯為正向,說明地區人均GDP的增加有助于三者的耦合協調水平的提升,事實上,云南省在壯大自身經濟實力,促進城鄉一體化的同時,受2015 年“生態文明建設排頭兵”定位的影響,全省森林蓄積量不斷增長,城鄉生態改善,人民生態福祉得以提高。產業二元性水平對耦合協調度發展作用顯著為負向,表明產業二元性水平的上升會抑制鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的協調發展,可能原因是從黨的十七大以來,云南省積極推行供給側結構性改革,投資二三產業,使得工業和服務業在GDP中占主導地位,農業占比持續下降,因此不利于城鄉協同與生態環境的發展,產業二元性水平的作用未能實現。政府能力對耦合協調度的作用顯著為正,表明地方公共財政支出通過發揮資源配置作用來提升鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的耦合協調水平,因此在云南省推動鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的過程中要充分發揮政府有形之手和無形之手的宏觀調控作用。對外開放水平對三者耦合協調度的作用顯著為負向,說明對外開放水平的提升不利于三者耦合協調水平的發展,這與前面理論分析相悖,原因可能是云南省作為面向南亞和東南亞輻射中心,對外開放大都著眼于城市,而忽略了農村,這不利于城鄉協同發展,因此云南省要進一步拓展農業、農村的吸引外資和對外貿易的路徑。旅游活力對耦合協調度的作用顯著為正,即旅游活力水平的提升有利于三者耦合協調的發展,近年來云南省依靠得天獨厚的自然和地理條件,不斷開發鄉村旅游資源,促進農業增收,同時推進滇池、洱海等湖泊的污染治理,在一定程度上推動云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境的協同發展。

從區域回歸結果來看,經濟發展水平對滇西、滇南、滇中和滇東都呈現顯著的正向作用,說明人均GDP 的提升對云南省各個區域耦合協調度的發展有重要作用,因此各地區要根據自身條件推動經濟高質量發展。產業結構二元性水平對滇南和滇東有顯著的正向影響,而對滇西和滇中影響不顯著,原因在于滇中以高科技產業為主,滇西以旅游業為主,均為第三產業,而第三產業大都集中于城鎮,對偏遠鄉村帶動作用有限,因此城鄉差距顯現,兩地區要優化產業結構布局,大力發展蔬菜、香米、草果和調味料的高原特色產業,打造滇中、滇西一體化發展路徑。政府能力對滇南、滇中和滇東的作用顯著為正,這與全省整體回歸結果一致,但是對滇西地區的作用并不明顯,原因在于滇西地方政府的財政支出對鄉村振興、新型城鎮化和生態環境促進作用有限,因此滇西地區要合理規劃政府財政支出,完善財政分配功能。對外開放水平對云南省四個地區的作用顯著為正,這與整體回歸結果一致,表明對外開放是推動云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境協調發展的主要因素,因此在保證花卉、咖啡、茶葉和玉石對外開放的同時,培育網絡文化、遠程醫療、新能源汽車發展,把云南打造為以數字人文、數字金融、數字技術為核心的數字經濟合作平臺。旅游活力對滇西、滇南和滇中的作用顯著為正,而對滇東地區作用不明顯,原因是滇東地區相比其他區域旅游資源開發較少,具有本地文化特色的旅游產品較少,缺乏核心吸引力,所以要加強滇東地區旅游資源的開發,推出優秀傳統文化旅游產品,發展紅色文化旅游和鄉村文化旅游,并且進行政策扶持,加大招商引資力度,成立文化旅游基金會,將此作為促進城鄉和生態協同發展的重要驅動力。

4 結論與建議

4.1 結論

本文在分析鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調理論的基礎上,分別構建了省級和州市級鄉村振興、新型城鎮化和生態環境耦合協調評價指標體系,運用耦合協調度模型和Dagum基尼系數測度了云南省省級和州市級的三大系統的耦合協調發展水平以及云南省各州市差異來源,同時利用面板Tobit模型對云南省三大系統的影響因素進行分析。主要結論如下:①云南省綜合評價指數、耦合度和協調度整體呈現上升趨勢,但其三者水平整體還需繼續提高,云南省州市整體耦合類型截至2020 年達到良好耦合水平,說明云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境之間相互作用程度逐漸增強,各州市之間耦合類型的空間差異逐漸變小。②耦合度與協調度在時間上整體呈增長態勢,在空間上表現出滇中>滇西>滇南>滇東的分異特征,由于政策傾斜和經濟差距,使得滇中地區耦合度與協調度高于周邊地區,協調度增長速度則沒有明顯的規律,其中以保山市、臨滄市和文山州增速最高,高于全省平均增速。③總體基尼系數在減小,而區域間貢獻度也呈波動下降趨勢,各區域之間以及區域城鄉差距仍然是構成云南省基尼系數變化的主要原因。④經濟發展水平、政府能力、對外開放水平和旅游活力大體上對于云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態環境具有正向的促進作用,而產業二元性結構水平則不利于三大系統的協同發展,并且云南省三大系統耦合協調度的影響因素具有明顯的空間差異性,具體表現為產業二元性水平對滇西和滇中影響不顯著,政府能力水平對滇西影響不顯著,旅游活力水平對滇東作用不明顯。

4.2 對策建議

根據以上結論,將促進云南省鄉村振興、新型城鎮化和生態系統耦合協同作為目標,根據云南省及其州市耦合協調度影響因素的差異提出以下建議:①促進農村、農業對外開放。云南省的城鎮和鄉村在吸引外資和對外投資方面差距較大,加之不同區域農村經濟發展水平、勞動力素質參差不齊,因此需要因地制宜統籌好城鄉開放,制定相應農業農村優惠開放政策,改變農村投資環境差的現狀,引進國外先進農業種植和加工技術,推進農業產業化、工業化以及城鎮化發展,進一步推動城鄉高質量發展。②優化產業結構。滇中、滇西地區應該加快產業結構轉型升級,加強鞏固農業的基礎地位,確保耕地保護和糧食安全,促進產業由高耗能、高污染向綠色、低碳方向轉變,積極推動傳統服務業改進和現代服務業發展,如培養一批多元投資主體的大集團和大公司,推動企業聯合重組,實施品牌化、信息化經營,推動一、二、三產業綠色、健康協同發展。③加強政府能力。滇西地區各地市州應該通過財政調控,稅制改革、分配收支、政策傾斜等措施提高政府執政能力,強化政府在鄉村振興、新型城鎮化和生態維持協調發展中的調節引導作用。比如進行農村產業改革,打造滇西“一區一品”的高原特色農產品,推進農村基礎設施建設、完善農村社會保障體系、強化農村公共服務體系,填補農村地區在產業發展、基礎設施、社會保障和公共服務方面的不足。④增強旅游活力。滇東地區應重點培育旅游品牌建設國家級旅游景區,拓展同臨近省畢節、瀘州等城市的紅色旅游合作,堅持文旅融合,打造生態健康、科普研學、體驗鄉村和度假休閑等為一體的文化旅游精品帶,此外,還需要完善交通基礎設施,加大宣傳力度,增強競爭力,推動旅游產業實現高質量發展。