前交通動脈瘤破裂的血管和動脈瘤形態學危險因素分析

蔣 中 晁曉峰 張 桐 湯宏杰 馮 力

顱內絕大多數動脈瘤位于前循環,尤其是在Willis 環的交界處或分叉處頻發,前交通動脈瘤(anterior communicating artery aneurysm,ACoA)破裂率較高[1]。楊明貴等[2]研究指出,ACoA可作為預測動脈瘤破裂風險指標。Jin等[3]研究結果顯示,在281例有腦卒中家族史人群中發現有121例存在Willis前環變異,其中以單側大腦前動脈(anterior cerebral artery,ACA)A1段發育不良最常見。Zimelewicz等[4]研究表明,A1段變異與ACoA破裂有關。也有研究發現,A1與A2之間的夾角與ACoA破裂具有一定的相關性[5]。然而上述研究并未考慮ACoA瘤頸所生長的位置,因此這種類似的血管角度對ACoA破裂的影響并不完全明確。為此,本研究通過選取瘤頸位于A2與前交通動脈(anterior communicating artery,Acom)分叉處出的ACoA,排除瘤頸位置的影響,進一步探討Acom復合體形態學與ACoA破裂的相關性,為研究ACoA破裂危險因素提供另一種思路。

對象與方法

1.一般資料:對徐州醫科大學附屬醫院2016年6月~2022年12月211例ACoA動脈瘤患者進行回顧性分析,根據其是否破裂分為破裂組與未破裂組,其中破裂組149例,未破裂組62例。本研究經筆者醫院醫學倫理學委員會審批通過(倫理學審批號:XYFY2023-KL001)。

2.納入標準:①經筆者醫院CTA或DSA檢查證實為ACoA,并且其瘤頸位于A2與Acom分叉處;②多次住院治療只納入1次。

3.排除標準:①ACoA同側A1段變異;②病歷資料或頭顱CTA或DSA圖像缺乏、不完整或不清晰;③動脈瘤術后復發;④ACoA多發;⑤因外傷和煙霧病、動靜脈畸形等血流相關疾病導致的動脈瘤;⑥因動脈瘤破裂引起的血管痙攣;⑦Acom未開放。

4.資料收集:所有患者均經筆者醫院CTA或DSA檢查,通過三維重建合成Willis血管環立體圖像,其中破裂組患者通過術后復查CTA圖像與術前發病24h內CTA或DSA圖像對比,患者雙側A1段由兩位高級職稱的放射科醫師利用工作站進行觀察和測量,意見不一致時,則由第3位神經外科高年資醫師共同討論完成,排除動脈瘤破裂后發生血管痙攣的影響。本研究參考依據,雙側A1段可根據其解剖形態學分為對稱(正常)與不對稱(變異),其中不對稱有2種組成,a單側A1段纖細或發育不良,即優勢側A1段管徑大于對側2倍及以上;b單側A1段缺如,即一側A1段在CTA/DSA圖像上不顯影,而另一側顯影正常(圖1)[6]。測量血管角度及方法:A1段與Acom之間(A1/Acom)、A2段與Acom之間(A2/Acom)、A1與A2段之間(A1/A2)以及ACoA動脈瘤長徑與A1段之間的夾角(入射角);當A1段發生變異時,測量優勢側MCA始段、A1始段和頸內動脈(internal carotid artery, ICA)末端的直徑及A1/ICA之間的夾角[7, 8]。A2/ACoA分叉角測量是根據A1遠側分叉端中心點分別連至A2段和ACoA中心軸所構成的夾角(A1/ACoA),A1/ACoA角、A1/A2角和A1/ICA角以類似方式測量(圖2)。

圖1 Willis環A1段形態學變異類型

圖2 血管角度測量

結 果

1.單因素分析結果:兩組性別、糖尿病、吸煙史、飲酒史、動脈瘤數量方面比較,差異無統計學意義(P>0.05);而在年齡、高血壓、AR值、瘤體形態、瘤體指向、A1段變異、A1/Acom角、A2/Acom角、A1/A2角、入射角方面比較,差異有統計學意義(P<0.05),詳見表1。

表1 影響ACoA破裂的單因素分析結果

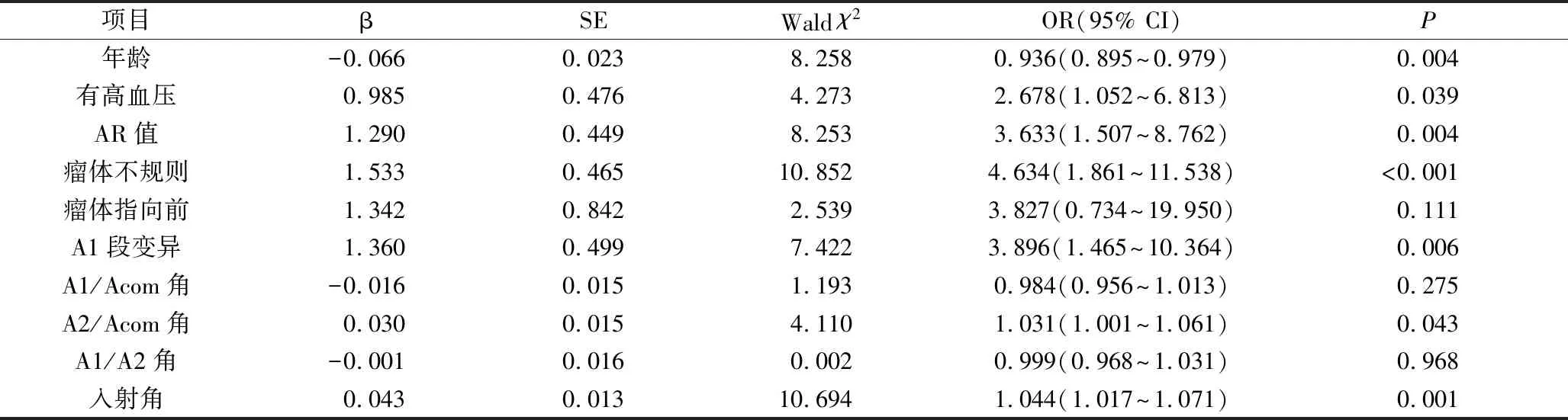

2.多因素分析結果:根據單因素分析結果,將年齡、高血壓、AR值、瘤體形態、瘤體指向、A1段變異、A1/Acom角、A2/Acom角、A1/A2角、入射角納入多因素Logistic回歸分析,結果顯示年齡、高血壓、AR值、瘤體不規則、A1段變異、A2/Acom角、入射角是ACoA破裂的獨立危險因素(P<0.05,表2)。

表2 影響ACoA破裂的多因素分析結果

3.A1段變異組中優勢側A1起始段、MCA、ICA末端的直徑及A1/ICA角與ACoA破裂的相關分析:211例患者中,有148例患者A1段發生變異,A1/ICA角(r=0.237,P=0.004,95% CI:-0.388~0.074)與ACoA破裂存在正相關性,而MCA始段直徑(r=-0.245,P=0.003,95% CI:-0.395~-0.082)與ACoA破裂存在負相關性;A1始段直徑(r=0.064,P=0.440,95% CI:-0.103~0.228)、ICA末端直徑 (r=0.024,P=0.769,95% CI:-0.142~0.190) 與ACoA破裂相關性不大。

討 論

ACoA位于Willis環前半部分,與相鄰的雙側ACA A1段及穿支動脈共同構成Acom復合體,研究發現ACoA生長方式多樣,形態特征也各異,并且由于ACoA瘤頸所在位置的不同,其破裂率也存在差異[9]。因此單純研究ACoA形態學特征不足以明確其破裂的危險因素。本研究的創新性通過選取特定部位的ACoA,排除瘤頸位置對本研究的影響,進一步探討Acom復合體形態學與ACoA的相關性。

IAs是蛛網膜下腔出血常見病因,IAs一旦發生破裂,無論介入栓塞還開顱夾閉,早期病死率高達30%~40%,且再次破裂的概率極高,再次破裂出血病死率高達60%以上,即使存活其預后仍較差,通常留有不可逆的神經功能損害,嚴重危害人類的健康[10, 11]。

本研究發現高血壓與ACoA破裂具有相關性,但高血壓與動脈瘤破裂之間尚無明確定論,大多數研究表明,高血壓的動脈瘤破裂的危險因素[1, 12,13]。筆者推測原因可能是,長期的高血壓導致血管壁的損傷,改變血管壁的脆性和順應性,促使動脈瘤發生破裂[14]。

本研究發現,雙側A1段不對稱是ACoA破裂的獨立危險因素,結果與Zimelewicz等[4]研究相似。筆者推測原因之一可能是,當雙側ICA、ACA和MCA對稱時,流經A1段血流量相等,進入ACoA內血流較少[15]。因此對動脈瘤生長和破裂影響較少,而不對稱的血流通常繼發于上述血管解剖變異,當雙側A1段管徑大小差異超過50%時,并且這種差異越大,血流速度越大[6]。由此產生的流動應力促使動脈瘤快速生長,最終破裂。另一個原因可能是,由于一側A1段纖細或缺如,導致來對側A1段的血流量增加,通過Acom的血流量會代償性增加,Acom復合體處的血管壁壓力增加,從而啟動血管重塑,這可能是ACoA相對其他部位動脈瘤更易發生破裂的原因[16]。

與大多數研究結果一致,動脈瘤形態特征是影響其破裂出血的重要因素[17,18]。本研究發現,AR值越大,動脈瘤越容易發生破裂。有研究發現高的剪應力常促使動脈瘤形成與生長,AR值越大,血流進入細長的瘤體內流速越慢,將產生局部低剪應力的血流動力學環境,高剪應力和低剪應力是兩種異常的血流動力學條件,可引起管壁病理重構途徑,驅動動脈瘤生長和破裂[19]。動脈瘤是否規則同樣是評價動脈瘤形態特征的指標,眾多研究表明形態越不規則的動脈瘤,將產生更不穩定和更復雜的血流,引起動脈瘤壁損傷,從而導致動脈瘤破裂[20]。

除了動脈瘤形態特征之外,本研究還發現,ACA末端血管分叉角、入射角是與ACoA破裂相關,其中A2/Acom角和入射角是ACoA破裂獨立危險因素。但有研究指出ACA末端血管分叉角不能預測ACoA破裂,與本研究的結果不一致,分析其原因可能是未考慮ACoA所處具體位置,忽略了瘤頸位置與瘤體內血流動力學的關系[21]。有研究顯示,血管分叉角與血流動力學改變顯著相關[22]。本研究的 ACoA瘤頸在A2與Acom夾角之間,與A2/Acom關系極為密切,A2/Acom角越大,ACoA破裂越容易破裂。筆者推測原因之一可能是,血管分叉部的血流動力學隨著夾角變大而改變,造成血管壁局部壓力失衡,當此處形成動脈瘤后,更大血流將進一步沖擊受損的瘤壁,加快動脈瘤進展[23]。另一個原因可能是,當A2/Acom角變大,有助于渦流形成,進一步損傷血管壁,導致動脈瘤發生破裂[7,24]。多項研究發現,入射角與動脈瘤破裂密切相關,入射角越大,動脈瘤破裂的可能性越大[25]。當入射角增加時,會引發不利的血流動力學環境產生,血流方式更加復雜,動脈瘤壁面剪應力會相對增大,容易導致動脈瘤破裂。

此外,本研究還發現優勢側A1/ICA角與ACoA破裂呈正相關,MCA始段直徑與ACoA破裂呈負相關。當一側A1段纖細或缺如時,通過ACoA的血流主要由優勢側A1段供應,此時A1/ICA角越大,MCA始段直徑越小,ACoA越容易發生破裂。筆者推測原因可能是,當A1/ICA角增大,流入A1段的血流速度越大,更快的血流對分叉末端的沖擊壓力也就更大,從而促使動脈瘤生長;當MCA始段直徑越小,更多的血液流入A1段,從而引起大量血液涌入瘤體,其內的血流動力學也將更為復雜,最終導致動脈瘤發生破裂。

本研究不足之處在于屬于單中心回顧性研究,涉及的患者數量有限,可能導致一定的偏倚,其次動脈瘤破裂后可能影響其形態學特征。

綜上所述,年齡、高血壓、AR值、瘤體不規則、A1段變異、A2/Acom角、入射角是影響ACoA破裂的危險因素,并且當一側A1段發生變異時,優勢側A1/ICA角越大,MCA始段直徑越小,ACoA越容易破裂。因此,建議對有以上危險因素的患者給于積極治療,降低ACoA自發破裂率,提高患者預后。

利益沖突聲明:所有作者均聲明不存在利益沖突。