連續流反應器中好氧顆粒污泥快速培養研究進展

麥智源,李 季,穆雨彤,王素蕾,曹浩然,張多英

(黑龍江大學建筑工程學院,黑龍江哈爾濱 150006)

好氧顆粒污泥(aerobic granular sludge,AGS)是微生物在一定條件下凝聚,最終形成結構致密的顆粒狀微生物聚合體[1],1991 年由日本學者Mishima和Nakamura 首次發現,逐漸受到關注并應用于間歇式反應器(sequencing batch reactor,SBR)[2],是最有前景的污水生物處理技術之一。 與傳統活性污泥技術相比,該技術具有沉降性能良好、生物量大、微生物結構緊湊以及耐毒物、耐沖擊負荷等特點,并且可同時去除碳、氮、磷[3-4]。 培養出AGS 的過程稱為顆粒化,AGS 的最佳粒徑在1.8 ~3.0 mm[5]。 AGS 技術主要通過SBR 進行研究,因其具有良好的好氧顆粒化條件,如容易控制飽食/饑餓條件、選擇壓、水力剪切力等[6],然而基于SBR 進行的AGS 顆粒化試驗周期一般按月計算,容易引起啟動周期長、穩定性差、成本高、能耗大等問題[7]。 因此,很多研究集中在優化顆粒化策略、改善AGS 顆粒穩定性、縮短反應器啟動時間等方面。 CFR 中的AGS 能夠廣泛去除污染物,并且具有與SBR 相當的污染物去除特性。 近年研究[8]發現,相比起SBR,連續流反應器(continuous flow reactor,CFR)具有以下優點:(1)操作簡易、水力條件穩定;(2)更適應流量波動的運行模式;(3)可利用現有的基礎設施,在不擴建的條件下維持高活性生物量。 由于世界上大多數大型污水處理廠的澄清池和曝氣池都是以連續流模式運行的,隨著SBR 好氧顆粒化技術在處理廢水方面的成功,研究人員開始關注CFR 好氧顆粒化的應用[9]。然而,CFR 造粒的穩定性極易受到影響[10]。 國內外研究人員對CFR 中AGS 的培養方法、形成過程以及工藝運行等方面進行了優化并取得一定程度的進展。 本文根據AGS 顆粒化技術的發展,概括了SBR工藝實現快速顆粒化的調控策略,綜述了SBR 的顆粒化原理應用于CFR 中的主要工藝及調控策略,最后針對在CFR 中實現快速顆粒化目前存在的主要問題以及未來前景進行了展望。

1 SBR 工藝實現快速顆粒化的調控方法

1.1 金屬離子強化

二價金屬離子在好氧顆粒化過程中起著重要作用,一些金屬離子是微生物生長的必需元素。 同時,金屬陽離子還可以在與廢水中陰離子(如碳酸根離子和磷酸根離子)共存的情況下形成沉淀,因此,可以用來強化顆粒化,目前在快速顆粒化中最常應用的金屬離子有Ca2+、Mg2+和Mn2+。

Ca2+可以與胞外多糖(PS)結合,形成結構更加穩定的復合物,并形成沉淀物作為細菌附著生長的支持介質,加速微生物的聚集[11-12]。 Barros 等[13]發現,Ca2+的添加提高了微生物胞外聚合物(extracellular polymeric substances,EPS)的產生,使其在較短的時間內形成較大的顆粒。 Liu 等[14]則采取了一種往回流污泥添加CaCl2的方法,可以使AGS 的形成時間縮短17 d。 盡管Ca2+的添加改善了AGS 的結構和密度,但是過量的投加將導致AGS中含有過高的無機物,可使灰分質量分數高達50%~84%,這將嚴重影響AGS 的生物活性[15-16]。與Ca2+一樣,Mg2+可以促進微生物EPS 的產生,縮短顆粒化時間,形成致密、沉降性能好、PS 含量高的顆粒[17-18]。 將Mg2+應用于序批式膜生物反應器(sequencing batch membrane bioreactor,SMBR)中,還能使AGS 保持高通量率,同時可減少近50%的膜污染[19]。 鑒于Mn2+是生物體內多種酶的重要組成部分,添加少量的Mn2+可以改善AGS 的物理性質和生物性質[20]。

另外,EPS 為了形成穩定的復合物會優先與多價金屬結合,因此,理論上Fe2+和Al3+也可以促進顆粒的形成[21],其中,Fe2+的添加可以改善AGS 的粒徑和穩定性[22]。

1.2 以載體為核心的強化技術

AGS 以細菌自身為成核核心、以EPS 或絲狀細菌為基質,在周圍發展微生物群落[23]。 然而,這些構成物質都是可以被生物降解的,核心附近的微生物只能通過消耗周圍的胞外PS 以促進生長,逐漸使顆粒污泥形成中空結構[24],缺乏穩定性。

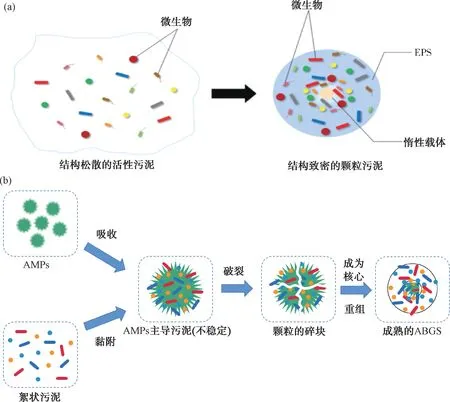

添加載體物質有利于改善這種情況,如圖1(a)所示。 常見的惰性載體物質如顆粒活性炭、碳纖維、鳥糞石等,具有較大的比表面積和較快的沉降速度,部分載體如顆粒活性炭具備特有的吸附性能,能為細菌的生長提供良好的微環境[25-26],進而加速微生物聚集,提高顆粒穩定性,縮短顆粒化時間。 不同的載體會產生不同的顆粒化效果。 沸石粉的多孔結構和所富含的礦物元素有利于微生物的生長和保持AGS 穩定性,能有效縮短顆粒化時長[27]。 Ming等[28]發現添加稻殼、米糠和核桃殼可以使AGS 的顆粒化時間縮短15 d,并且提高了AGS 抗沖擊負荷能力,米糠可以提高AGS 的穩定性,而稻殼可以增加AGS 的尺寸。

圖1 (a) 以惰性載體為核心的AGS 形成機理[35];(b) 基于AMPs 為核心的ABGS 形成機理[36]Fig.1 (a) AGS Formation Mechanism with Inert Carrier as the Core[35]; (b) ABGS Formation Mechanism Based on AMPs[36]

添加惰性載體可能會造成二次污染,使用生物質為載體可以避免這個問題[29]。 菌絲球(mycelial pellets,MPs)是微生物顆粒在發酵過程中由菌絲纏繞而成,其多孔的結構、大的比表面積和大量的官能團,使它們具有良好的吸附能力[30]。 而且,MPs 可分泌EPS 促進污泥聚集,還可以生產蛋白酶、過氧化物酶等,降解有機污染物[31]。 Geng 等[32]發現MPs 可以顯著加速AGS 造粒過程,并且維持高活性的生物量,增加成熟顆粒尺寸。 藻-細菌顆粒污泥(algal-bacterial granular sludge,ABGS)是一種替代傳統AGS 的新興顆粒化技術,近年來引起了廣泛關注[33]。 在高升流流速條件下,藻類細胞作為核心積累在ABGS 的內部,這種獨特結構有利于維持ABGS顆粒的穩定性[34]。 應用藻類-菌絲球(algal-mycelial pellets,AMPs)作為初級核,可以使ABGS 成粒速度更快(縮短到12 d)。 基于AMPs 為核心的ABGS 形成機理如圖1(b)所示。

1.3 實現快速顆粒化的SBR 工藝條件優化

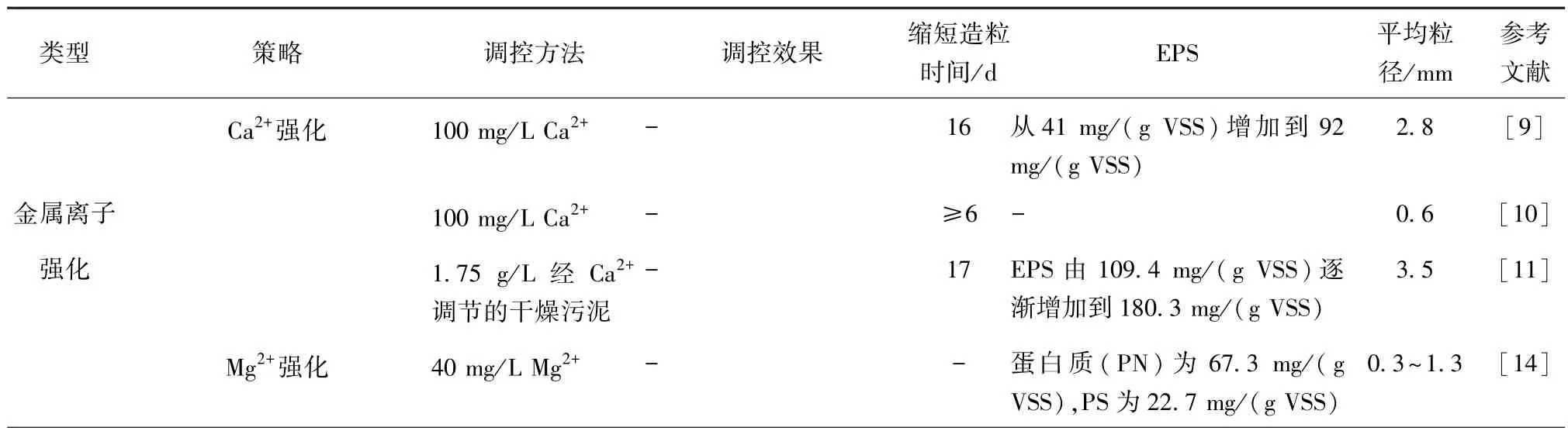

SBR 工藝形成AGS 的必要條件如下。 (1)反應器構型:高徑比(H/D)不小于5[37]。 (2)適宜的水力剪切力:表觀氣速不小于1.2 cm/s[38]。 (3)適宜的有機負荷:有機負荷率(organic loading rate,OLR)在2~5 kg CODCr/(m3·d),較高的有機負荷有利于快速顆粒化,但形成的AGS 強度低易解體。 在此基礎上,優化工藝參數(曝氣強度、溶解氧、沉降時間、水力停留時間、溫度等)和進水有機物組成(OLR、碳氮比等)等條件能在一定程度上改善顆粒化進程。 此外,分段運行(例如先采用高OLR 快速形成顆粒,然后降低OLR 確保顆粒穩定性)也是一種有效的造粒策略[39]。 表1 中概括了為實現快速顆粒化可對SBR 工藝進行優化的主要策略和具體內容。

表1 實現快速顆粒化的SBR 工藝調控策略Tab.1 Control Stratege of SBR Process for Rapid Granulation

2 CFR 強化顆粒化工藝及優化控制

2.1 CFR 工藝的選擇壓優化

SBR 是按時間順序由進水、曝氣、沉淀、排水和閑置5 個不連續工序組成的工藝,而CFR 則是連續式工藝,在顆粒化原理上,與SBR 相比存在較大差異。 在SBR 中,有限的SBR 出水、沉淀時間可以產生一個選擇壓力,使得大顆粒AGS 比小顆粒AGS更容易被篩選出來,這種現象被稱為基于沉降速度的選擇壓,是在SBR 中實現好氧顆粒化的最終驅動力[9]。 然而,這種選擇壓在CFR 中難以實現,在CFR 中的選擇壓是要通過內部或外部的固液分離器來實現的[40]。 研究人員也在探索如何將SBR 的基于沉降速度的選擇壓應用于CFR 中,目前的研究表明一般需要通過兩種不同構型的分離器實現。

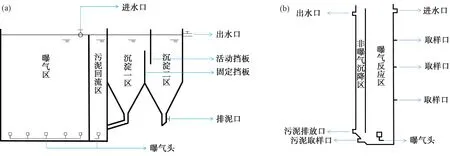

圖2(a)是一種帶有雙沉淀池的連續流反應器(CFR-TST)[41],由一個曝氣區、一個污泥回流區以及兩個相同大小的沉淀池組成。 在兩個沉淀池連接的地方設置了固定擋板和活動擋板,并在兩塊擋板之間預留出一定的空間使污泥通過。 這類反應器相當于利用了外部固液分離器(外接的沉淀池),通過調節活動擋板的高度,使污泥顆粒產生不同的沉降速度,進而形成選擇壓(降低活動擋板相對于液面的高度會減弱選擇壓)。 研究人員認為這是一種簡單有效的利用沉降時間實現選擇壓的方法,同時可以避免應用旋流器可能出現的揮發性固體損失和無機物質積累,從而導致處理效率降低的問題。 反應器經過運行在第25 d 出現了平均粒徑為0.42 mm的AGS;連續運行45 d 后,污泥沉降性能和生物量得到了提高(污泥容積指數和MLSS 分別穩定在25.8~31.3 mL/g 和4 200~4 600 mg/L)。

圖2 (a) CFR-TST 立面圖[41];(b) CFR 立面圖[42]Fig.2 (a) Elevation of CFR-TST[41]; (b) Elevation of CFR[42]

而內部固液分離器則通常應用于升流式反應器,在同一個反應器內使用擋板將曝氣反應區和沉淀區分隔開[圖2(b)][42]。 一部分污水流經裝置的曝氣區進行氣液分離,污水混合液流向反應器兩側的沉淀區,在沉淀區形成不同的沉淀速度,產生選擇壓。 還有研究設計了一種新型連續流反應器好氧顆粒污泥反應器(continuous flow aerobic granulation reactor,CFAGR),由斜管和折流板沉淀池等結構構建三相分離器進而形成選擇壓,篩分出沉降性能欠佳的顆粒,在第18 d 就成功實現了顆粒化[43]。 以上研究表明應用選擇壓能在一定程度上促進快速顆粒化,但該策略仍需解決與SBR 一樣存在著顆粒化時間長以及連續曝氣導致脫氮除磷效果不佳的問題[44]。

2.2 飽食/饑餓條件強化造粒

除了選擇壓,飽食/饑餓交替條件的運用可能是在SBR 中形成AGS 的另一個重要因素。 在造粒過程中可以適當地創造饑餓條件,營養物質的缺乏會使微生物聚集以提高生存能力,同時有可能促進EPS 的產生。 然而,連續流條件下的CFR 要實現飽食/饑餓的交替條件并不容易。

Sun 等[45]采用了一種多級全攪拌槽式反應器(CSTRs)利用生活污水培養AGS,在相同的重力選擇壓力和水力停留時間下,連續流系統分別在4室、6 室和8 室模式下運行,通過設置前兩室為飽食條件,剩余后面的室為饑餓條件,使飽食室/饑餓室容積比分別為1.00、0.50 和0.33。 當飽食室/饑餓室容積比大于0.5 時,難以形成結構穩定的AGS,推測飽食/饑餓條件可能是CFR 快速顆粒化的先決條件;飽食室/饑餓室容積比為0.33 的條件下可以成功培養出AGS,并且在飽食條件下,AGS 表面會形成絲狀結構,而到了后面的饑餓條件則消失了[46],饑餓條件對AGS 形成致密結構有著至關重要的作用。 Li 等[47]證實了周期性饑餓策略可以實現在第31 d 完成AGS 的快速顆粒化,比連續飽食策略早40 d,該研究也提供了在CFR 中如何實現飽食/饑餓的交替條件的思路,即控制進水流經厭氧區和好氧區,通過厭氧/好氧交替過程形成周期性的饑餓環境。

2.3 晶核策略強化顆粒化

微生物通過代謝活動可以使鈣、鐵、磷等在AGS 內部富集,被稱為“核”[48],與AGS 維持結構穩定性和生物活性密切相關。 在CFR 中外加金屬離子或載體物質對提高造粒效果不及SBR 應用該策略明顯,因此,須利用原污水水質特點形成“內核”,來實現快速顆粒化,被稱為“晶核策略”。

通過分析顆粒污泥EPS 的PN/PS 發現,穩定且高的PN/PS 對于維持AGS 的長期穩定性有著重要的意義。 另外,由于不同微生物種類有其獨特的代謝產物和功能,一些物種被認為對AGS 的快速形成有著較大的貢獻。 Xin 等[42]證實了鈣元素主要以無機磷酸鈣形式存在于顆粒污泥中,并且在污泥顆粒化過程中起著成核作用。 同時,試驗還將反硝化優勢菌(TN-14)接種到CFR 中,發現優勢菌(TN-14)的代謝功能在促進污泥顆粒化過程中起著關鍵作用。 Chen 等[49]在連續流膜生物反應器中觀察到絲狀菌在內循環作用下啟動顆粒化過程,并通過將生物質團聚體包裹在一起維持了顆粒的長期穩定性,在第76 d 成功實現顆粒化另外,在一些研究中提到在反應器啟動階段引入脫水污泥,提高污泥濃度并起到成核作用,且能在一定程度上提高污泥中的微生物種群豐富度,同樣為快速顆粒化提供了可能性[11]。

2.4 其他造粒策略

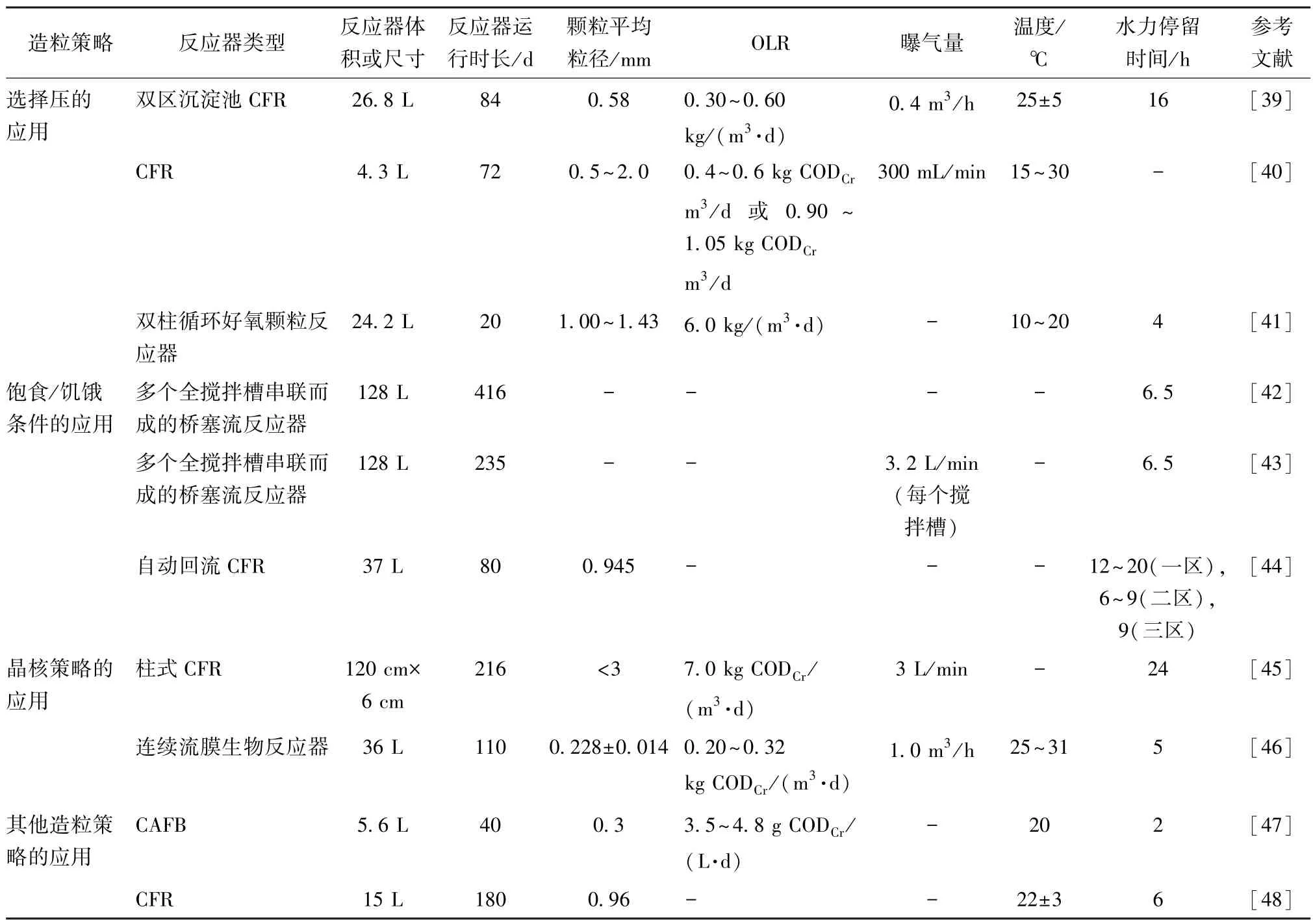

Zhou 等[50]利用強水力剪切力和高OLR 的策略,設計了連續流氣升式流化床反應器(continuous flow airlift fluidized bed reactor,CAFB),在相同的曝氣強度下作用于固相的剪切力比在SBR 中強數百倍,無需控制沉降時間和饑餓時間,12 d 就培養出AGS。 CFR 工藝需要維持反應器中的生物量,因此,會用到回流系統。 而傳統的回流泵系統容易使具有良好沉降性能的顆粒污泥遭到破壞,Li等[51]采用蠕動泵回流污泥,達到了不粉碎顆粒污泥的效果,使沉淀池中的顆粒實現50%的回收率。表2 中概括了常見的CFR 類型、工藝條件以及形成的AGS 粒徑。

表2 CFR 類型、運行條件以及AGS 粒徑Tab.2 Types of CFR, Operation Conditions and AGS Granular Size

3 結論

在CFR 中培養AGS 的技術日益受到關注,研究CFR 快速顆粒化也有了一定程度的需求,但在CFR 中培養AGS 的技術仍需探索和改進。 而同時需繼續研究和整理SBR 快速顆粒化策略的意義就在于,從以往的研究來看,應用于SBR 中的一些強化顆粒化的策略在CFR 中依然可行,有望在未來更加深入地研究AGS 在CFR 中的形成機理。 綜上所述,目前利用CFR 研究AGS 的快速顆粒化主要集中在以下幾個方面。 (1)結合CFR 顆粒化機制,優化反應器條件:例如創造飽食/饑餓條件、優化選擇壓、選擇適當的水力剪切力和OLR,促進微生物的聚集從而實現快速顆粒化。 (2)應用成核策略輔助顆粒化:探究外部添加金屬離子、應用惰性載體誘導形成AGS 的方法,促使CFR 中微生物聚集,實現快速顆粒化。 (3)將優勢菌應用于CFR 中實現快速顆粒化:近年越來越多的菌株代謝機理研究被應用到顆粒化中,無論是在SBR 中,還是在CFR 中,都有成功運用菌株代謝機理實現顆粒化的案例。 這些菌株都有著特殊的代謝功能和產物,有利于EPS 的產生以及使顆粒污泥形成致密結構,實現對污水中各類污染物的去除,可以在篩選、開發優勢菌方面作進一步探索。 上述研究成果為AGS 的進一步應用提供了理論和技術依據,由于目前的研究僅限于實驗室規模,對于實際工程應用仍有顆粒穩定性不足以及技術成本高的問題。 因此,有必要針對AGS 在CFR中的穩定存在機理、培養模式的整合以及顆粒絮體比例的優化等作進一步的探索研究,使CFR 培養AGS 的應用前景更為廣闊。