超大排水系統模型構建技術與應用

張愛平

(上海市排水管理事務中心,上海 200001)

全面推進數字化轉型是面向未來塑造城市核心競爭力的關鍵之舉,是超大城市治理體系和治理能力現代化的必然要求。 排水系統作為上海的安全中樞之一,是城市治理的重點,隨著排水管網總量的增大和新時代排水系統功能需求的增加,原有依靠人工經驗進行管理調度的難度越來越大,迫切需要通過構建排水信息化監管平臺對排水系統進行系統性、綜合性治理。 排水系統模型作為信息化平臺的“智能中樞”,可用于初步識別系統存在問題,指導形成問題、工程、評估清單,為排水系統更新改造提供基礎。 此外,排水系統模型還可以用于構建如污水干線系統平穩調度、內澇預警與預案編制、放江污染控制等多應用場景,促進排水業務管理能級提升。 鑒于此,項目將構建白龍港區域排水系統模型,其作為上海市排水運行調度管理平臺模型構建的重要組成部分,將為上海市排水系統的現狀評估[1-2]、洪澇災害預測[3-4]、運行調度[5-6]和規劃制定提供重要決策支持。

1 項目概述

1.1 項目范圍

本項目的建設范圍以上海市白龍港污水區域服務范圍為邊界,包含邊界內現狀污水及雨水系統,包括但不限于檢查井、管道、泵站、調蓄池、污水廠、排放口等。 白龍港區域位于本市中部區域,其服務范圍北至竹園區域南側邊界,西至閔行區界,南為閔行區界及杭州灣區域北側邊界,東至長江,服務面積約為1 075 km2,涉及黃浦、靜安(南片)、徐匯、長寧、閔行、浦東及青浦(徐涇東部區域)7 個區。

1.2 污水系統

如圖1 所示,白龍港區域目前已形成“二片、二廠、三線”污水處理格局。 “二片”指白龍港污水處理廠污水片和虹橋污水處理廠污水片,“二廠”指白龍港污水處理廠和虹橋污水處理廠,“三線”指污水二期中線、南干線、污水二期南線三條污水干線。

圖1 白龍港區域污水系統Fig.1 Wastewater System of Bailonggang Area

1.2.1 “二片”

白龍港區域“二片”總服務面積為1 075 km2。其中,虹橋廠及其收集系統服務虹橋污水處理廠片,服務面積為67 km2。 現狀白龍港污水處理廠和規劃白龍港第二污水處理廠及其收集系統主要服務白龍港污水處理廠片,服務面積為1 008 km2。

1.2.2 “二廠”

(1)白龍港污水處理廠

白龍港污水處理廠規劃設計規模為350 萬m3/d,近期總規模為280 萬m3/d,出水執行一級A 排放標準,另外包括應急處理設施(采用一級強化處理工藝)。 近年來,白龍港污水處理廠超負荷運行情況較為嚴重,其中2020 年平均處理水量為311.34 萬m3/d,2021 年平均進廠水量為323.4 萬m3/d。

(2)虹橋污水處理廠

虹橋污水處理廠設計規模為20 萬m3/d,出水執行一級A 以上排放標準,另外包括容積5 萬m3/d的污水調蓄池1 座。 近年來,虹橋污水處理廠處理水量較為平穩,其中2020 年平均處理水量為20.32萬m3/d,2021 年平均處理水量為20.32 萬m3/d。

1.2.3 “三線”

(1)中線

中線浦西段收集黃浦區合流污水,浦西總管過黃浦江后沿龍陽路,龍東大道、奚陽公路向東至白龍港污水處理廠,沿途有M1、M2 兩座中途泵站。

(2)南干線

南干線主要節點泵站為南干線1#、3#、4#、5#和6#泵站,主要過江管有1 根。 南干線自日暉港起,穿越黃浦江,向東橫貫川沙縣全境,至長江口南岸的川沙白龍港。 由于南干線建設年代久遠、應急搶險事件頻發,目前正在對南干線3#~6#泵站間的干線管線實施搬遷改建。

(3)南線

南線總管服務范圍涉及徐匯區、閔行區、長寧區和浦東新區中部地區。 主要節點泵站為SA 泵站、吳閔1#泵站、華涇港泵站及SB 泵站,主要過江管有3 根。

1.3 雨水系統

如圖2 所示,白龍港污水系統范圍內涉及到的雨水排水系統共計188 個,其中雨水強排系統有177 個,合流制強排系統為11 個。 目前區域內部分雨水系統正處于改造、建設期,預計至2035 年,區域內將建成197 個雨水排水系統,其中雨水強排系統增至186 個,合流制強排系統為11 個。

圖2 白龍港區域雨水系統圖Fig.2 Rainwater System of Bailonggang Area

2 模型構建思路

2.1 項目模擬軟件

采用InfoWorks ICM 11.0 進行上海市中心城區(白龍港區域) 排水模型的建模與分析工作,InfoWorks ICM 是綜合的城市排水、流域及海綿城市一體化模型系統,能夠模擬樹狀管網和環狀管網、重力流和壓力流不同流態;上海常用管道斷面形狀、材料、粗糙系數、坡度;調蓄池、溢流、截留管道以及泵站、堰等附屬構筑物的水流狀況;能以圖形、表格、動態專題圖等多種形式展示排水系統管道負荷狀態、系統積水冒溢等模擬結果。

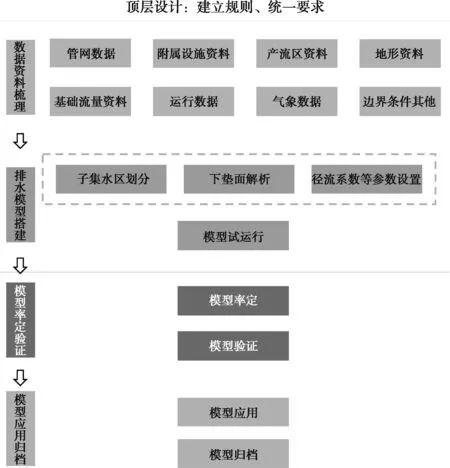

2.2 項目頂層設計

根據項目要求,本次排水模型的建立過程中不做模型概化,保留GIS 系統中的所有檢查井以及管道數據。 而上海市白龍港區域現狀已建排水系統異常復雜,其中污水及合流管網約為3 825 km,雨水管網約為4 954 km,檢查井數目超過33 萬個。 為解決系統龐大、運行緩慢、無應用場景等問題,項目組從頂層設計出發,提出了“四分”思路,即“分系統、分片區、分主次、分時節”。

(1)分系統

分系統是指區分雨、污水系統,對兩者分別建模(合流制地區則建立一套管網,考慮旱天及雨天情況),而雨水系統中的截流污水通過截流泵與污水系統進行關聯(暫不考慮管網存在的局部雨污混接)。

(2)分片區

在污水系統中,將污水系統首先拆分為虹橋污水廠服務片區及白龍港污水廠服務片區,然后在白龍港污水廠服務片區中又根據3 條干線劃分其相關支線服務片區,為后續主干模型與支線模型的區分提供基礎,并保障建模范圍全覆蓋、無遺漏。

在雨水系統中,則根據現有的雨水片區進行劃分,對每個雨水片區分別進行建模與率定驗證,針對有連通的雨水系統,則考慮聯合建模。

(3)分主次

對模型進行一、二級分類,其中一級模型為污水主干模型,包含污水系統主干以及泵站等相應設施。二級模型為雨污水(含合流制)的排水分區,包含支線、主管等所有市政管道。

(4)分時節

上海市排水系統運行受旱季、雨季影響較大,因此,在運行數據應用及率定過程中,區分旱季、雨季,并提出不同率定要求。

2.3 技術路線

基于上海市排水設施GIS 數據庫,本項目排水系統模型構建的技術路線如圖3 所示。 在對上海市中心城區開展基礎信息調研,在獲取社會經濟、排水系統、地形水文、排水設施監測數據的基礎上,根據建模類型與層級,輸入/導入排水管網、泵站、匯水區下墊面等數據,設置模型初始參數,開展模型構建工作。 隨后測試不同輸入條件下模型的收斂性,確保所構建的模型數值穩定。 現狀模型需要整理用于模型率定驗證的旱天和雨天實測調查數據,通過率定驗證合理識別模型參數。 結合系統特性和已有監測站點分布情況,選擇合適的率定點位;必要時,補充開展臨時流量監測。 最終可使用模型開展規劃方案論證、風險評估、內澇預報預警、排水運行調度等應用。

圖3 排水模型構建技術路線Fig.3 Technical Route of Drainage Modeling

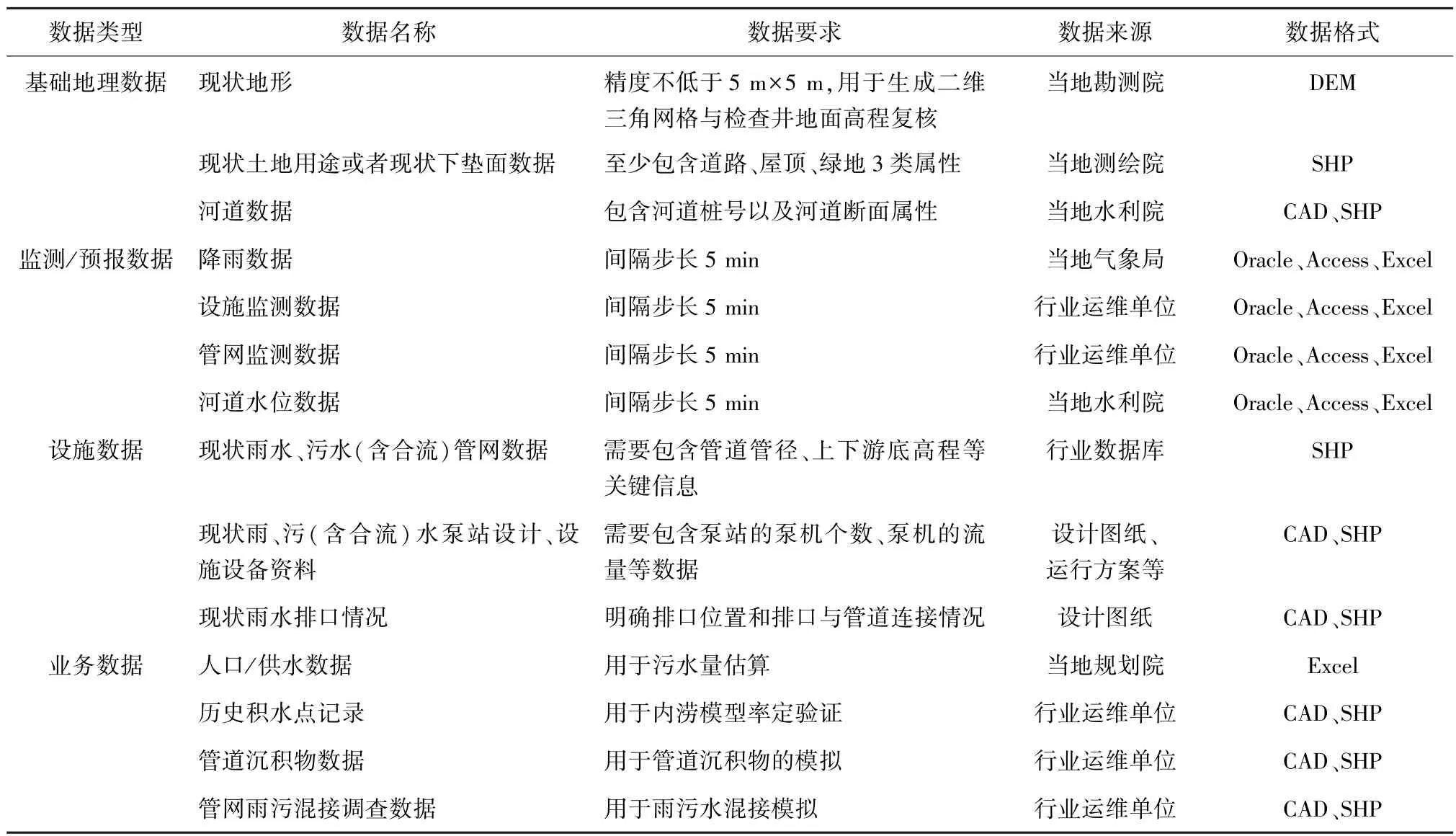

3 模型數據資料

3.1 數據調查與收集

根據項目要求,調查、收集模型構建所需的數據及資料,如表1 所示,主要包括基礎地理數據、監測/預報數據、設施數據以及業務數據[7]。

表1 基礎數據收集Tab.1 Basic Data Collection

3.2 數據錄入與整理

根據GIS、物探、竣工資料,將檢查井和管網數據,包括檢查井高程、編號,以及管道管底標高、管徑、材質、系統類型等,導入模型網絡中;根據管材、管齡分類設置管渠曼寧粗糙系數初始值;根據水力連接情況,合理設置局部水頭損失,并結合模型率定調整。 管渠淤積嚴重的,模擬時考慮淤積深度對斷面的影響。合理概化泵站、調蓄池、污水處理廠等排水設施,并根據設計資料、正確設置其空間位置及物理參數。根據調度方案及歷史運行記錄,合理設置設施中的各類控制對象,如檢查井、管道、閘門、格柵、水泵等。

3.3 拓撲關系問題核查

采用可獲得的最新資料模擬排水管網,并對其中的信息及拓撲關系進行核查。 根據經驗,管道系統數據或多或少存在一些問題,主要包括以下9 類:信息缺失、標高存疑、倒虹存疑、管徑存疑、管道連接性存疑、排口存疑、泵站存疑、孤立管道復核和孤立管道刪除。

4 模型構建與試運行

4.1 雨水模型構建

白龍港區域雨水系統集水區的劃分原則是根據原有的雨水片區,結合河道、地形和已建管道拓撲等,通過泰森的方法進行精細化的子集水區劃分工作,整個白龍港區域最終劃分超過15 萬個子集水區。 對區域內15 萬個子集水區進行下墊面批量提取工作,將其分為道路、建筑物、植被、水系、道路鋪裝以及其他6 類。 雨水模型的產流模型根據提取的6 種下墊面屬性分成固定徑流系統(Fixed)與霍頓產流(Horton)。 匯流模型統一采用城市經典的SWMM 匯流模型[8]。

模型采用的降雨主要為上海市實測降雨與設計降雨;河道水位數據為白龍港區域河道常水位數據;雨水泵站運行設置主要是將雨水泵站的歷史運行數據清洗成5 min 等步長的運行數據通過RTC regulator 導入模型作為泵站啟閉的邊界條件。

模型試運行主要是通過采用不同重現期的降雨時間來評估模型運行的魯棒性以及積水范圍的合理性。 項目針對各雨水片區分別在1 年1 遇、5 年1遇以及50 年1 遇的降雨條件下進行模擬,查看模型運行的穩定性,同步評估模擬產生的積水點合理性(包括積水深度、相鄰檢查井冒溢情況),并與現有積水點資料進行對比。

4.2 污水模型構建

通過問題識別、反饋、復核、更新機制,全面梳理白龍港區域污水管網家底,最終形成包括3 條干線、72 條泵排支線、133 條重力支線在內的白龍港區域污水系統拓撲關系圖。 考慮到模型響應速度及后期污水模型的應用場景,將污水排水模型分為兩大組成部分:污水主干模型以及污水支線模型。

(1)污水干線模型

白龍港系統過于復雜,污水主干管道總長度超過180 km,因此,采用分段梳理、分段建立、分段驗證的思路,即從白龍港污水廠出發,根據主干節點泵站逐步向上游拓展,最終完成白龍港系統整體污水主干模型的建立。 其中,第一階段建設范圍為M2/SB 至白龍港污水處理廠;第二階段建設范圍為M1/華涇港/吳閔一至白龍港污水處理廠;第三階段為紀一泵站至白龍港污水處理廠,即全流程模擬。

將建立的第四階段白龍港污水主干模型進行2022 年度的模擬。 其中,白龍港污水處理廠全年模擬水量為10.9 億m3,進廠水量為11.1 億m3,全年總水量誤差為1.8%,選取典型旱天、小雨、大雨工況進行率定,納什系數分別為0.86、0.83、0.83;虹橋污水處理廠全年模擬水量為8 099 萬m3,進廠水量為8 186 萬m3,全年總水量誤差約為1.1%,同樣選取典型旱天、小雨、大雨工況進行率定,納什系數分別為0.61、0.51、0.51。

(2)污水支線模型

根據白龍港污水系統拓撲關系圖,完成支線及相關泵站污水輸送量及配泵能力梳理,并開展污水支線建模工作。 其中:生活污水的輸入主要由居民生活污水量以及居民污水曲線兩部分組成;地下水入滲量來自實際調研及測算數據;污水泵站的運行設置主要是將污水泵站的歷史運行數據清洗成5 min 等步長的運行數據通過RTC regulator 導入模型作為泵站啟閉的邊界條件。

針對所有污水支線進行試運行測試,確保污水支線可以正常運行。

5 模型應用

5.1 輔助雨水系統全生命周期管理

通過排水模型形成“問題清單、工程清單、評估清單”,為雨水系統更新改造提供基礎。 其中,“問題清單”為利用模型識別、預測城市雨水系統現狀瓶頸及其可能產生的問題及風險;“工程清單”為利用模型為工程新建或改造提供可行、高效方案,并可輔助確定區域性工程開展時序;“評估清單”為利用模型對工程方案實施前后的效果進行預評價和后評估,確定其成效并輔助提供運行策略。 通過3 張清單,方便業主單位或者主管部門進行區域級甚至是市域級的雨水系統全生命周期管理。

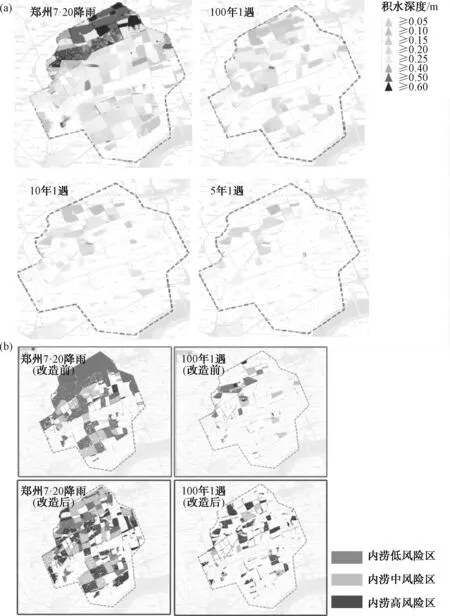

以白龍港區域肇家浜與小木橋雨水系統為例進行說明。 在模型構建的基礎上,為了保障模型的可用性及準確性,將肇家浜泵站前池液位作為率定點位,選取兩場典型降雨對片區雨水模型進行率定驗證,其中降雨Ⅰ(大雨,12 h 降雨量為15 ~29.9 mm)的納什系數為0.72,降雨Ⅱ(中雨,12 h 降雨量為5~14.9 mm)納什系數為0.69。

在確定模型可用的情況下,采用不同的降雨事件,評估現狀雨水系統在不同降雨工況下的最大積水深度、積水面積以及非建筑物積水面積占比,如圖4(a)所示。 此外,還可對雨水系統目前所在風險等級及系統改造后的風險等級變化進行評估及對比,如圖4(b)所示。 高風險地區主要出現在肇家浜系統北部、西部系統末端處及地勢低洼處。 通過模擬工程改造后情景可知,高風險區域明顯減少,尤其針對100 年1 遇及鄭州7·20 降雨,風險等級明顯降低。 在本模型中風險等級以積水深度與積水時間為依據,其中:低風險指積水深度在0.15 ~0.25 m 且積水時間在0~30 min;中風險指積水深度在0.25 ~0.50 m 且積水時間在0 ~30 min,或積水深度在0.15~0.25 m 且積水時間超過30 min;高風險指積水深度在0.25 ~0.50 m 且積水時間超過30 min,或積水深度>0.5 m 且積水時間>0。

圖4 模型輔助雨水系統全生命周期管理Fig.4 Full Lifecycle Management of Model Auxiliary Rainwater System

5.2 污水系統旱天平穩輸送

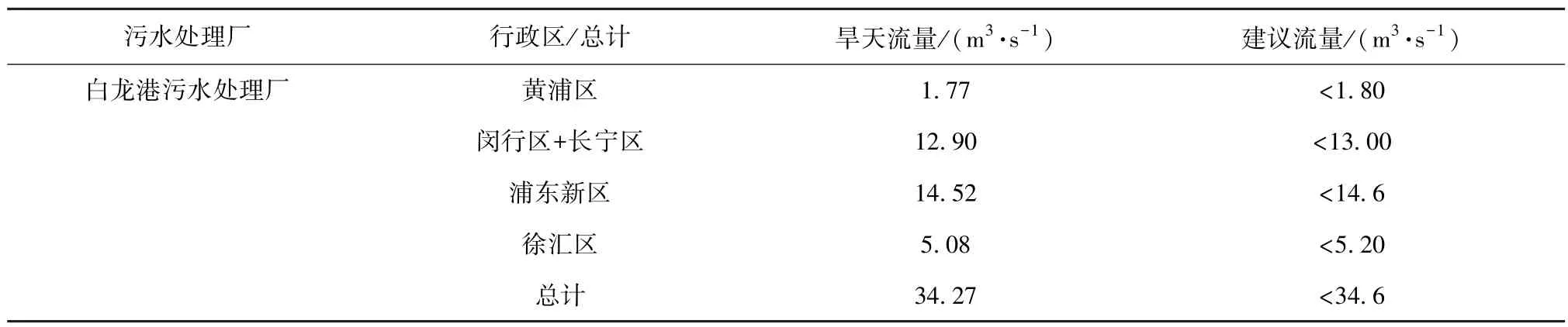

在不新建或改擴建任何設施的基礎上,為降低白龍港污水處理廠應急處理設施運行量和啟用天數,對其運行調度策略進行研究。 建立白龍港污水處理廠主干模型,根據接入干線泵站的逐5 min 啟閉數據、旱天日均流量等信息對旱天進行模擬,以期為干線接入泵站的運行策略提供指導。 為便于各區管理與協調,將各接入主干泵站劃分至各行政區進行綜合控制,當各行政區采取表2 的流量控制方案,可在保障系統不冒溢的基礎上,白龍港污水處理廠的流量不超過35 m3/s。

表2 各行政區流量控制方案Tab.2 Flow Control Scheme for Each Administrative Region

應用模型模擬的各行政區流量控制方案運行,2022 年白龍港廠生物處理量為297.3 萬m3/d,比2021 年增長1.8%;應急設施運行量比2021 年減少48.2%,啟用天數降低26.7%。

為保障模擬的合理性,對白龍港污水處理廠主干模型進行率定驗證。 2021 年的全年模擬水量11.42 億m3,實際進廠水量為11.63 億m3,全年總水量誤差為1.8%;2022 年的全年模擬水量10.93億m3,實際進廠水量為11.16 億m3,全年總水量誤差約為2.1%。 此外,選取典型旱天進行率定,其納什系數基本大于0.8,且模擬峰值流量相對誤差不超過8%。

6 總結與建議

6.1 總結

本項目主要工作內容包括構建白龍港污水區域的污水和雨水排水系統模型,主要取得如下成果。

(1)全面收集與整理模型相關數據:根據建模需求,針對基礎數據梳理出4 種數據類型以及14 種重要原始數據,并按照用途對其進行相應處理(含多源數據匹配以及數據格式統一)與清洗(含異常數據識別及處理),使其在應用過程中正確且可靠。

(2)梳理管網拓撲關系初見成效:獲得白龍港區域內雨水、污水、合流制管道、檢查井GIS 數據資料,在對其進行標準化處理(本次工作主要為坐標轉化及矯正)后,并對其完整性及拓撲關系合理性(主要包括:連接性錯誤、標高缺失、管道缺失、倒坡等)進行核查,對存在問題進行核實、處理與記錄。

(3)高標準建模確保模型能用且好用:分級分類建立白龍港區域排水模型,建立白龍港污水主干模型,2022 年白龍港污水處理廠全年總水量誤差為1.8%,選取典型旱天、小雨、大雨工況進行率定,納什系數分別為0.86、0.83、0.83;虹橋污水處理廠全年總水量誤差約為1.1%,同樣選取典型旱天、小雨、大雨工況進行率定,納什系數分別為0.61、0.51、0.51。 此外,針對一些重點雨水片區開展了較為嚴格的率定驗證(含流量過程納什系數及峰值流量及峰現時間驗證),亦能保障較好的模型精度。

(4)模型邊建邊用初現智慧核心價值:目前排水模型在雨水系統評估及污水系統調度中開展了嘗試性應用并取得了一定的成效,為后續模型應用場景的構建提供了思路和基礎。

6.2 建議

(1)模型需長期更新維護:目前白龍港區域雨污水系統存在大量更新改造工程,因此,存在部分基礎數據不新不全的問題,需迭代更新行業數據庫與模型網絡,保障模型長期穩定有效。

(2)模型應用場景仍需拓展:目前已將模型應用于系統評估、風險預測等方面,但與建設預期中的使用目標仍有差距,因此,在后續排水模型應用中需進一步根據使用場景對模型進行深化,保障其發揮城市排水系統治理“核心大腦”的功能。