同出一脈 收藏兩家

慧鑒堂主人

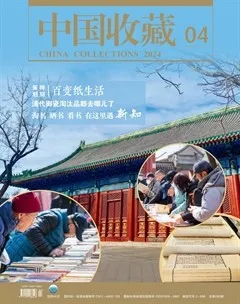

我們今天來(lái)看兩封信札。一封是翁萬(wàn)戈致王世襄的信扎(圖1),一通一頁(yè),由簽字筆寫(xiě)于自制梅花新年賀帖上,帶實(shí)寄封,落款時(shí)間為1982年12月20日。

信中所書(shū)內(nèi)容釋文如下:

世襄我兄:前日來(lái)到納爾遜美術(shù)館選竹刻及照像。今日離此到丹佛去看及選一二件(民間)竹刻,即再去圣達(dá)菲與兒女同聚過(guò)節(jié),十二月底即歸紐約。在堪薩斯間得與希克曼及威爾森(已任新館長(zhǎng)矣)長(zhǎng)談,并代兄向彼兩人致意。同時(shí)在其圖書(shū)館中尋得董盦藏書(shū)畫(huà)譜、仇英飲中八仙在焉。

故即制副本(四段中之二)奉上。如需再清楚之稿,可直函馬克·威爾森館長(zhǎng),彼可以照相方法復(fù)制也。匆匆不一,節(jié)此敬賀。年禧,嫂夫人均此。弟萬(wàn)戈頓首。82年12月20日。

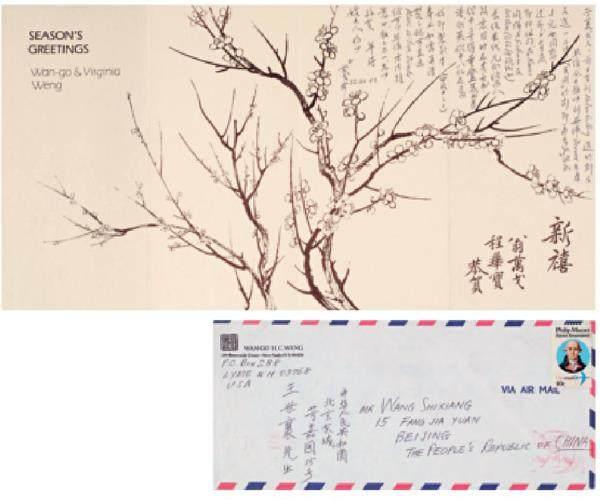

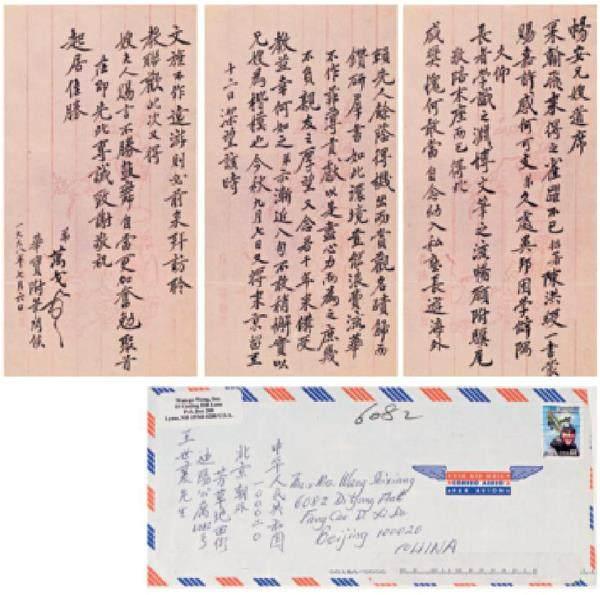

另一封則為翁萬(wàn)戈致王世襄的另一件信扎(圖2),共一通三頁(yè),由毛筆寫(xiě)于薛濤箋上,帶實(shí)寄封,落款時(shí)間為1998年7月6日。

信中所書(shū)內(nèi)容釋文如下:

暢安兄嫂道席:采翰飛來(lái),得之雀躍不已。拙著《陳洪綬》一書(shū),蒙賜嘉許,感何可支。

弟久處異邦,困學(xué)僻隅。久仰長(zhǎng)者學(xué)識(shí)之淵博、文筆之流暢。愿附驥尾、敬陪末座而已。得此盛獎(jiǎng)愧何敢當(dāng)。自念幼入私塾、長(zhǎng)游海外,賴(lài)先人余音蔭、得機(jī)出而賞觀(guān)名跡,歸而鉆研群書(shū),如此環(huán)境豈能浪費(fèi)流華,不做菲薄貢獻(xiàn)。以是盡心力而為之。庶幾不負(fù)親友之厚望。又念若干年來(lái)備受教益,幸何如之!

弟亦漸近八旬,不敢稍懈,實(shí)以兄嫂為楷模也。今秋九月七日又將來(lái)京,留至十二日。深望該時(shí)文旌不作遠(yuǎn)游,則必前來(lái)拜訪(fǎng)、聆教聯(lián)歡。

此次又得嫂夫人賜言,不勝鼓舞。自當(dāng)更加奮勉。聚首在即,先此專(zhuān)誠(chéng)致謝。敬祝起居佳勝。弟萬(wàn)戈頓首。華寶附筆問(wèn)候。一九九八年七月六日。

圖1 1982年翁萬(wàn)戈致王世襄信札35.7厘米×18.5厘米

兩位大藏家

由上文可見(jiàn),在兩封信中翁萬(wàn)戈均稱(chēng)呼王世襄為兄,可見(jiàn)兩人的熟悉與親密。再取古漢語(yǔ)意,把王世襄尊稱(chēng)為“文旌”,意為對(duì)方是自己人生上的向?qū)АP胖杏谜Z(yǔ)都是文言,全文不加標(biāo)點(diǎn),言簡(jiǎn)意賅又客氣有加。這兩封信件內(nèi)容豐富,不由讓人想起這兩位名人的故事。

信件的書(shū)寫(xiě)者翁萬(wàn)戈(1918年至2 02 0年),原籍江蘇常熟,生于上海,是清代翁同龢五世孫。他于19 3 8年赴美留學(xué),獲機(jī)電工程碩士學(xué)位后,又進(jìn)入美國(guó)威斯康星大學(xué)美術(shù)系改學(xué)油畫(huà),此后一直從事繪畫(huà)、攝影及電影工作。在美8 0余年,翁萬(wàn)戈用畢生心血守護(hù)著家族傳承的珍寶,也一直致力于中國(guó)文化的傳播。

19 7 9年后,翁萬(wàn)戈與許多中國(guó)文物專(zhuān)家合作,在美國(guó)、英國(guó)、加拿大等國(guó)家開(kāi)展一系列活動(dòng),中華文化在海外得到了廣泛傳播。19 8 3 年在美國(guó)舉辦的中國(guó)歷代竹刻展就是翁萬(wàn)戈、王世襄聯(lián)合發(fā)起舉辦的,圖1致王世襄的信件內(nèi)容就與此展覽有關(guān)。

2 018年7月2 8日,翁萬(wàn)戈向美國(guó)波士頓藝術(shù)博物館捐贈(zèng)18 3件文物,包括13 0 幅繪畫(huà)、31幅書(shū)法、18件拓片及4件織繡。再加上他過(guò)去捐贈(zèng)該館的2 1件藏品(包括清代畫(huà)家王翚的《長(zhǎng)江萬(wàn)里圖》),他總計(jì)向該館捐贈(zèng)了2 0 4件文物藝術(shù)珍品。另外,翁氏藏書(shū)、《翁同龢日記》手稿本和翁氏文獻(xiàn)主要收藏在上海圖書(shū)館,另外一些重要書(shū)畫(huà)作品捐贈(zèng)給了上海博物館。2 02 0 年12月9日,翁萬(wàn)戈在美國(guó)家中安詳離世,享年102歲。

收信人王世襄(1914年至2 0 09年),字暢安,原籍福建福州,生于北京。其祖父王仁東、伯祖王仁堪、父王繼曾、母親金章、大舅金城、四舅金西厓,都是歷史有載的各界名人。王世襄年少時(shí)喜歡養(yǎng)狗、捉兔、弄鴿子、耍大鷹,成年時(shí)雖家道中落,卻玩性不改,開(kāi)始鉆研書(shū)畫(huà)、雕塑、家具、竹刻……最終由“玩”而成“學(xué)”,成為一代收藏大家。

由于自身的坎坷經(jīng)歷,王世襄的收藏品也幾經(jīng)沉浮。他8 0歲時(shí),轉(zhuǎn)讓了收藏中最重要的一批家具(買(mǎi)家捐贈(zèng)上海博物館);近9 0歲時(shí)夫人袁荃猷病故,他委托拍賣(mài)行拍賣(mài)143件古物,引起市場(chǎng)轟動(dòng)。2 0 0 9年11月2 8日,王世襄先生因病在北京去世,享年95歲。

皆玩出自我

通過(guò)了解兩位收藏家的生平,讀者或許會(huì)產(chǎn)生一些疑惑,翁萬(wàn)戈為什么沒(méi)有讓他的子女親屬們繼續(xù)保管這批文物,而是選擇捐贈(zèng)給博物館呢?其侄子翁以鈞給出了說(shuō)法:“早在20年前萬(wàn)戈就跟我講過(guò):‘第一,我不是收藏家,我只是守藏家,這些東西將來(lái)肯定都要捐出去的,博物館才是書(shū)畫(huà)的應(yīng)該歸屬之地。只有博物館才有收藏和保管的物質(zhì)條件,比保存在家里要好;第二,博物館里有人研究;第三,博物館可以向公眾宣傳傳播,這才是一件收藏品最終應(yīng)該發(fā)揮的功用。所以我覺(jué)得萬(wàn)戈的思想是要把收藏品化私為公。這是最終目的——我覺(jué)得是很高尚的。”

而王世襄畢生辛苦收藏,走向的則是另一條道路:通過(guò)收藏去學(xué)習(xí)研究。他說(shuō):“人生價(jià)值,不在據(jù)有事物,而在觀(guān)察賞析,有所發(fā)現(xiàn),有所會(huì)心,使上升為知識(shí),有助文化研究與發(fā)展。”他興趣廣泛,養(yǎng)鴿子時(shí),能寫(xiě)出《北京鴿哨》;養(yǎng)蟋蟀時(shí),能寫(xiě)出《蟋蟀譜集成》;他收藏竹刻,就有了《竹刻藝術(shù)》《竹刻鑒賞》;收藏漆器,就有了《中國(guó)古代漆器》《中國(guó)美術(shù)全集·漆器》;收藏家具,就有了《明式家具研究》《美國(guó)中國(guó)古典家具博物館精品選》。“ 通過(guò)收藏去學(xué)習(xí)研究”的精神使王世襄“玩物成家”,并從“玩物”到“研物”,潛心發(fā)掘各類(lèi)學(xué)問(wèn),功成名就。

王世襄深刻地認(rèn)識(shí)到了收藏的本質(zhì),正如其說(shuō):“由我得之,由我遣之”,“想永久保存,連皇帝都辦不到,妄想者豈非大傻瓜”。其收藏品的多次拍賣(mài),都取得了市場(chǎng)認(rèn)可就是證明。

兩位先生雖然文化基因有許多相同處,但人生經(jīng)歷卻大相徑庭。對(duì)翁萬(wàn)戈先生的收藏來(lái)說(shuō),偏重于充分體現(xiàn)文物藝術(shù)品的歷史價(jià)值和科學(xué)文獻(xiàn)價(jià)值,而王世襄先生的收藏則充分體現(xiàn)了文物藝術(shù)品的研究?jī)r(jià)值。

兩位先生都是具有真正品格的儒家知識(shí)分子,他們不在乎外界的流言蜚語(yǔ),依然我行我素,都有著明確的生活目標(biāo)、堅(jiān)定的理想信念和執(zhí)著持久的學(xué)習(xí)研究精神。他們通過(guò)不懈的努力,歷經(jīng)波折活出了真正的“自我”。

守業(yè)與創(chuàng)業(yè)

對(duì)于所有收藏者而言,生命都是有限的,而所收藏的文物藝術(shù)品包含的價(jià)值卻是長(zhǎng)久的,每個(gè)國(guó)家、地區(qū)、民族的文物,都是世界整體的一部分,都有著重要而廣泛的意義。古語(yǔ)有云:“天下之寶,當(dāng)與天下共之”,兩位先生都是世界知名的收藏界重量級(jí)人物,他們都沒(méi)有選擇讓后代繼承文物,正是由于認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)。但對(duì)于藏品的去處,二者的具體做法卻大不相同:一位的藏品是生而有之,一生守護(hù),最終無(wú)償捐贈(zèng);一位的藏品靠終生收集,最后流散于各處。他們相同的是中華傳統(tǒng)的文化基因、酷愛(ài)文物的精神,以及藝術(shù)理念的交流互鑒,不同的是由各自的復(fù)雜經(jīng)歷、環(huán)境影響、生存經(jīng)驗(yàn)所分別形成的理想、信念與頑強(qiáng)的意志,因而做出了不同的選擇,這無(wú)可厚非。

對(duì)于收藏界的兩位大家,我們無(wú)法評(píng)論其高下之差,但可以感受他們的不同特色。二者一位是“守業(yè)”型,一位是“創(chuàng)業(yè)”型,其中翁萬(wàn)戈先生是“守業(yè)”的典范,王世襄先生則是“創(chuàng)業(yè)”的楷模。但他們有一點(diǎn)是相同的,都認(rèn)為這些文物的不同歸宿,一定會(huì)比在后代手中得到更好的保護(hù)和流傳,也會(huì)更好的普及、宣傳中華文化藝術(shù)的魅力,使中國(guó)的影響力與感召力增強(qiáng),讓蘊(yùn)含在文物中的華夏文明在世界各地發(fā)揚(yáng)光大。這同時(shí)也會(huì)推動(dòng)和促進(jìn)中國(guó)文物藝術(shù)品市場(chǎng)的發(fā)展與繁榮。據(jù)此而言,他們都是心懷大愛(ài)之人,都是值得我們學(xué)習(xí)的榜樣。王世襄、翁萬(wàn)戈兩位先生,殊途同歸,形骸有盡而精神不滅,二人都對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化向全世界的傳播作出了巨大貢獻(xiàn)。他們應(yīng)像自己收藏過(guò)的文物藝術(shù)品一樣,被永久銘記,值得我們永遠(yuǎn)懷念。

圖2 1998年翁萬(wàn)戈致王世襄信札12.3厘米×23.5厘米