海蓬子(Salicornia europaea)生態浮床對富營養化海水的凈化效果研究

羅梓峻,李秋芬 ,田文杰,左 濤,陳聚法

(1.中國水產科學研究院黃海水產研究所,山東 青島 266071;2.上海海洋大學水產與生命學院,上海 201306)

生態浮床通過栽種的植物生長吸收營養鹽來處理水體的富營養化物質,這種模式能有效降低環境次生災害的風險、提高區域生物豐度。生態浮床是以陸生植物為無土栽培對象,將人造浮床作為栽培介質進行易地移栽[1-2]。不同于人工濕地系統,生態浮床根系沒有接觸到沉積物,而是直接在水體中吸收污染物[3],莖部則始終處于水面上方。生態浮床一般由浮墊、固定介質和水培植株組成[4]。浮床不僅僅是水質處理的主體,也是擴大水體有益菌附著面積的載體,由莖、根、根系生物膜組成的處理系統共同完成污染物的截留和轉化[5-6]。

浮床上的植物能正常存活生長是持續凈化水體的首要條件。海蓬子(Salicorniaeuropaea)又稱海蘆筍、海胖子,是藜科(Chenopodiaceae)鹽角草屬(Salicornia)的一年生雙子葉草本植物。海蓬子原產于鹽堿海濱,后作為有機蔬菜、藥材、飼料引進至我國華北地區種植[7]。海蓬子是耐鹽程度極高的植物,并有極強的吸鹽能力[8],能適應1%~5%鹽度的種植條件,在3%~5%鹽度的海水灌溉條件下生長最快,是迄今發現耐鹽程度最高的植物之一[9]。其多生長于潮間帶灘涂,能直接用海水澆灌,對于灘涂、鹽堿地有機種植與治理綜合利用有較好的效用。已有研究證實,在浮床種植模式下北美海蓬子對海水水質凈化效果顯著,植株在無土栽培下能很好利用水體營養物質完成自生的生長發育[10]。海蓬子在50%水面覆蓋面積下對總氮吸收效率最高,達44.90%[11]。

筆者嘗試利用歐洲海蓬子耐鹽耐浸、對水體營養鹽吸收較好的特點,搭建與褐牙鲆(Paralichthysolivaceus)共養的浮床循環水系統,持續產生養殖尾水,通過異位浮床處理,模擬近海、入海口的富營養化狀態及海水凈化處理條件[12]。海蓬子能在浮床上利用水體氮、磷等營養元素進行正常的生長發育[13]。該研究考察了海蓬子在富營養化水體的存活和生長能力,并探究海蓬子在浮床種植條件下對水體中氨氮(NH4+-N)、硝態氮(NO3--N)、亞硝態氮(NO2--N)、磷酸鹽(PO43--P)的凈化效果,可為我國北方海水養殖尾水凈化排放及富營養化的入海口和近海海水環境修復提供物質基礎和技術支撐。

1 材料與方法

1.1 實驗材料

實驗所用海蓬子幼苗采集于濰坊市昌邑市下營鎮濰河河灘,在采集前使用卷尺測量,根據采集地海蓬子植株大致形態分布,選擇地上部高17.00~18.00 cm的海篷子苗,采集后利用實驗室天平再次篩選7.00~8.00 g苗種,保證植株的形態相似、質量相當。幼苗經過移栽或多或少出現水土不服或傷根斷根等情況,所以先將采集的海蓬子幼苗在鹽度較低的浮床水培池暫養15 d,待幼苗在培育池中長出較密集新根后再開展實驗。循環水的鹽度設置為25‰,為海水與地下水混合,養殖所用的海水取自山東青島黃海,已經過水塔凈化過濾。

實驗所需的模擬富營養化海水來自褐牙鲆養殖池,褐牙鲆規格為10.00±2.00 g,魚苗進入養殖槽前用15.00 mg·L-1高錳酸鉀溶液水浴15 min。使用1臺供氣量為60 L·min-1的增氧泵為養殖池供氣。植物浮床床體選用24孔EPE可發性聚乙烯材質材料[14],海蓬子幼苗用種植海綿塞固定于EPE浮床種植孔中,種植海綿在水體吸水后膨脹,能保證植物幼苗不會脫落并充當部分根系附著基。褐牙鲆養殖池和浮床凈化池為200 cm×100 cm×60 cm的水泥池,實際水位高度30 cm,紫外殺菌池選用720 mm×520 mm×440 mm的蓄水箱,系統實際流動水量約為1 200 L。

1.2 實驗方法

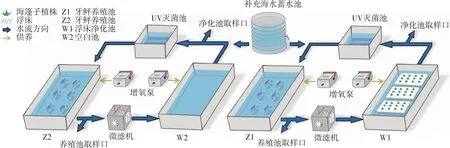

1.2.1模擬富營養化海水及海蓬子浮床凈化系統

為考察海蓬子對富營養化水體的持續凈化能力,構建了由褐牙鲆養殖池(Z1)和植物凈化池(W1)、紫外殺菌池構成的模擬富營養化海水及海蓬子浮床凈化循環水系統(以下簡稱“循環水系統”,圖1),3個池之間通過可控流量水泵連接,地點位于中國水產科學研究院黃海水產研究所瑯琊基地,同時設置一套不投放植物浮床的空白對照組,由褐牙鲆養殖池(Z2)、空白池(W2)組成,其余條件與實驗組相同。凈化池中浮床植物的栽種按照每組生物量一致、形態質量互補搭配。

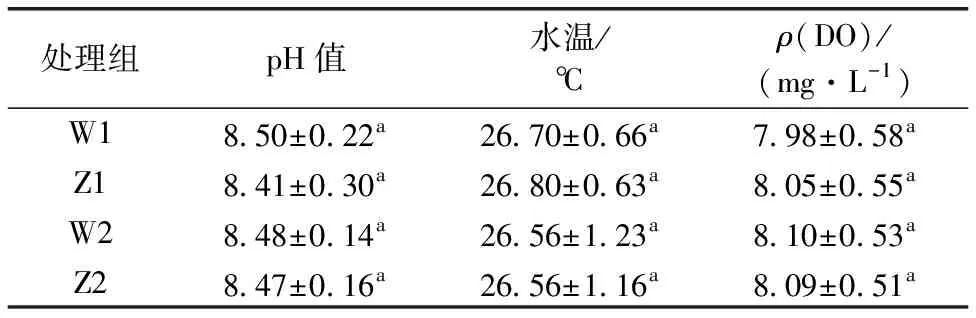

表1 系統環境指標

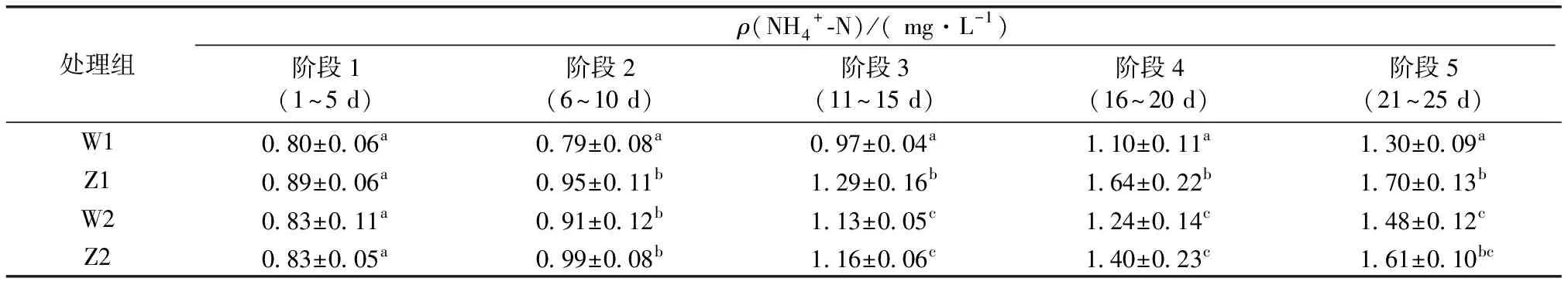

表2 各實驗階段系統NH4+-N濃度

表3 各實驗階段系統的NO2--N濃度

圖1 模擬富營養化海水及海蓬子浮床凈化系統與對照系統示意

向每組系統的養殖池投放100尾褐牙鲆幼苗,向實驗組植物凈化池投放3塊海蓬子浮床裝置,覆蓋生物量約為650 g·m-2,利用水泵從養殖池抽水至植物凈化池,再引水至紫外殺菌池,紫外光燈不間斷照射殺菌后由水泵回流至褐牙鲆養殖池,凈化池與褐牙鲆養殖池的水力停留時間(HRT)設置為12 h。實驗期間每天對魚苗進行2次連續投喂,投喂飼料量為總體重的5%~10%。實驗期間除加注因池塘滲漏和蒸發損失的水之外不再換水,利用海水補充蓄水池,補充量不超過10%。

1.2.2海蓬子對養殖廢水中無機鹽營養的吸收

實驗期間,每天從植物凈化池(W1)、空白池(W2)和褐牙鲆養殖池(Z1、Z2)出水口取水樣測定水質指標(圖1),考察加海蓬子的凈化系統與對照系統無機營養鹽濃度的差異及HRT對植物凈化效果的影響,采樣時間為當天第2次投喂前1 h,取樣減少的水量立即用等量養殖水補足。測定指標包括NH4+-N、NO3--N、NO2--N、PO43--P濃度,測定方法參照GB 17378.4—2007《海洋檢測規范 第4部分: 海水分析》,NH4+-N濃度采用次溴酸鹽氧化法測定,NO2--N濃度采用萘乙二胺分光光度法測定,NO3--N濃度采用鋅-鎘還原法測定,PO43--N濃度采用磷鉬藍分光光度法測定,同時每天用便攜式水質檢測計對各組的水溫、pH值和DO濃度等環境指標進行監測。

1.2.3植株生長指標測定

在海蓬子浮床凈化水質期間觀察記錄海蓬子的存活和生長狀況,及時清理死亡植株,以植株長度和質量的增加量作為生長指標,實驗期間每5 d記錄一次凈化池海蓬子死亡數量,以植株枯黃倒伏葉片脫水、根系發黑脫落為死亡標準,其中長度測定是將海蓬子植株從浮床上取出,在平面上伸展后,用直尺從植株從葉頂部到根底部進行測量,每組浮板選取5株進行測量并計算平均值;將取出的海蓬子用吸水紙吸干根部水分,放置于電子天平上測量,每組浮板選取5株測量濕重并計算平均值;將整株植物從培養槽中完整取出,分成地上部、地下部。再將鮮樣品材料置于105 ℃烘箱中殺青30 min,轉至80 ℃烘24 h ,稱得干重。

1.3 數據分析處理

使用Excel 2016軟件統計數據,采用SPSS 24.0軟件對2組系統不同區域的水質差異進行單因素方差分析,利用OriginPro 2022軟件繪制水質變化趨勢。

2 結果與分析

2.1 系統環境指標情況

系統運行初期各組間pH值、水溫、DO濃度如表1所示。實驗期間的池塘水體pH值在8.41~8.50之間,平均水溫在26.56~26.80 ℃之間,ρ(DO)在7.98~8.10 mg·L-1間,各組間的pH值、水溫和DO濃度無顯著差異,海蓬子浮床的投放對3類環境因素的影響不明顯。

2.2 海蓬子浮床對氨氮的凈化效果

NH4+-N在不同運行階段的濃度及差異的顯著性如表2所示,階段1的ρ(NH4+-N)為0.70~1.00 mg·L-1,凈化池(W1)穩定,空白池(W2)則波動幅度較大,但W1與W2之間尚未出現顯著差異,可能是水體中的殘餌與褐牙鲆糞便堆積量較少,海蓬子植株還處于根系生長和水體適應階段,凈化效果不明顯。第1階段之后(6~25 d)W1和W2的NH4+-N濃度都有明顯的上升趨勢,ρ(NH4+-N)分別從0.70和0.74 mg·L-1累積到1.45和1.71 mg·L-1,W1的NH4+-N濃度顯著低于W2。

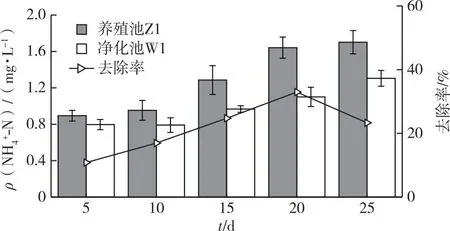

將凈化系統內不同區域的水質進行對比,如圖2~3所示。Z1作為褐牙鲆的養殖池,飼料和殘餌直接在該池溶解,實驗階段1養殖池Z1的NH4+-N濃度相對穩定,ρ(NH4+-N)從第2天開始上升,25 d內最大達1.92 mg·L-1,而凈化池W1中的NH4+-N濃度因海蓬子的吸收作用而緩慢上升。階段2至階段5凈化池W1的NH4+-N濃度均與養殖池Z1存在差異,海蓬子浮床對NH4+-N的去除率隨時間增長逐步升高,運行期間平均去除率為21.77%,動態去除率在第4階段(16~20 d)最高,為32.97%,說明在凈化池中海蓬子截留吸收NH4+-N的效果明顯。

圖2 凈化池和空白池中NH4+-N濃度的變化趨勢

圖3 凈化系統中養殖池與凈化池NH4+-N濃度的差異

2.3 浮床系統對NO2--N的凈化效果

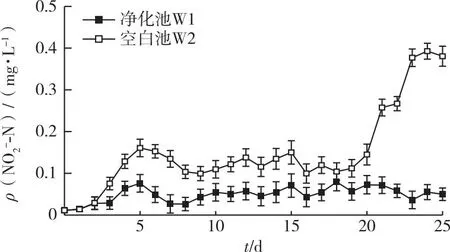

在實驗不同運行階段取樣點的NO2--N濃度均值及其差異顯著性如表3所示。階段1養殖池中糞便堆積量較少,凈化池中硝化/反硝化作用尚不明顯,因此W1與W2的NO2--N濃度水平相似。3~5 d W1與W2水體中的NO2--N濃度分別在提升至0.08和0.16 mg·L-1后下降并趨于穩定(圖4)。階段2 W2的NO2--N濃度遠高于W1,平均濃度相差0.08 mg·L-1。隨著時間延長,W2池中出現魚苗死亡的情況,18 d時NO2--N濃度開始急劇升高。而W1的NO2--N水平穩定在0.03~0.08 mg·L-1之間。階段2至階段5,W1的NO2--N濃度顯著低于W2,說明海蓬子浮床在處理富營養水體時對NO2--N的抑制有較顯著的效果。

圖4 凈化池和空白池中NO2--N濃度的變化趨勢

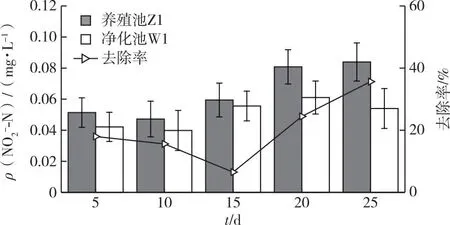

如圖5所示,W1池的ρ(NO2--N)平均值由0.04上升至0.05 mg·L-1,Z1池由0.05上升至0.08 mg·L-1。從去除率可以看出,在同一系統中的凈化池W1與養殖池Z1之間的NO2--N濃度也具有一定的差異,NO2--N在系統運行期間的平均去除率為20.03%。6~20 d去除率雖有下降趨勢,但隨著實驗時間延長,NO2--N的去除率持續提升,動態去除率在第5階段(21~25 d)最高,為35.66%。

圖5 凈化系統中養殖池與凈化池NO2--N濃度的差異

2.4 浮床系統對PO43--P和NO3--N的凈化效果

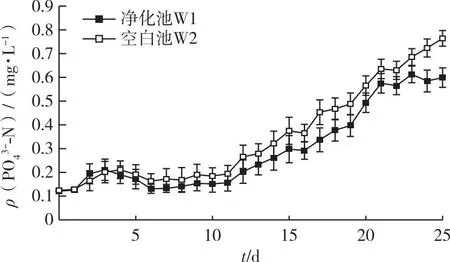

2個系統中的ρ(PO43--P)呈逐漸上升趨勢。凈化池W1在23 d時最高,達0.61 mg·L-1,23 d之后穩定在0.57~0.61 mg·L-1。空白組W2的ρ(PO43--P)在23 d時最高,為0.76 mg·L-1,并有繼續升高的趨勢。凈化池中的PO43--P濃度始終稍低于空白池(圖6),但W1與W2的濃度差異僅在階段5顯著,同時實驗池內部W1與Z1之間濃度差異各階段皆不顯著。

圖6 凈化池和空白池中PO43--N濃度的變化趨勢

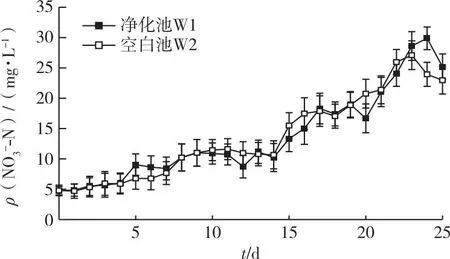

2個系統中NO3--N濃度一直處于逐漸累積的狀態,W1和W2在25 d內的ρ(NO3--N)最高,分別為27.96和30.61 mg·L-1。W1濃度稍低于W2,但各階段組間濃度差異不顯著,W1與Z1之間各階段NO3--N濃度差異同樣不顯著(圖7)。由此可見,海蓬子對PO43--P和NO3--N有一定吸收能力,但低于對NH4+-N和NO2--N的吸收。

圖7 凈化池和空白池中NO3--N濃度的變化趨勢

2.5 海蓬子植株生長狀況

實驗6~10 d凈化池W1中海蓬子植株還處于對水體的適應階段,根部較為薄弱,枯萎數量較多,多為斷主根或細小植株,生長速度也較慢。10 d之后海蓬子植株存活率趨于穩定,根部發育完善,株體下部在水培之后生出明顯的白色新根,水上部莖葉蒼綠飽滿,鱗片狀葉間長出分支,吸水和吸收營養能力增加,植株高度明顯增長。植株寬度的增長速度也很快,說明在此期間海蓬子對水體的營養物質吸收率較高,且較多轉換為自身的營養積累。從浮床凈化池對水體中營養鹽的去除趨勢也能看出,去除率的高低與植株質量成正相關。

經過25 d浮床培養,W1池中海蓬子的存活率雖然逐漸下降,但能保持在93%以上,25 d的存活率為93.33%。經測定,植株的各項生長指標得到明顯增長(表4),植株的總體長度增長約12%,鮮重增加102%,干重增加83%。從干鮮重增加比看出,鮮重的增量高于殺青之后干重的增量,推斷其原因可能是海蓬子的葉型緊湊飽滿,植株吸收大量水分儲存于葉片中,用于緩解極端鹽脅迫的情形,說明在采集和培育海蓬子時盡量不傷及植株根部,經過一定時間的緩沖就能夠較好地在富營養化海水中實現無土栽培,并通過吸收營養鹽起到減輕富營養化的作用。

表4 海蓬子生長狀況

3 討論

3.1 生態浮床凈化能力的影響因素

浮床結構能夠提供充分的植物截留水體無機鹽離子的條件,促進植株生長吸收NH4+-N。有研究表明,生態浮床對NH4+-N的去除是比較顯著的,添加人工填料的浮床系統對NH4+-N吸收效果更為顯著,最高平均去除率可達57.90%,其在植物根系、微生物膜和填料之間可能存在協同作用[15]。該研究中NH4+-N平均最高去除率為32.97%,達到較好的NH4+-N去除效果,若進一步改善浮床工藝條件NH4+-N去除效果或能更佳。根系是截留無機鹽的主要組織,海蓬子是具有發達根系的鹽堿地植物,在土壤種植情況下,植株的冠根比受到環境因素的顯著影響,與土壤的含鹽量成反比[16]。在浮床無土栽培條件下,植株在水體中形成發達的根系結構,因此擁有更小的冠根比,其地下部分幾乎與地上部等長,也能為根際脫氮微生物的附著提供良好的條件。海蓬子浮床對NO2--N的去除效果顯著,平均去除率最高為35.66%。南春容等[10]的研究證明,NH4+-N和NO2--N有優先吸收作用,這與該實驗的結果一致。實驗中期根系發育更加完善,對營養鹽需求增加,轉換效率更快。在高鹽環境的氮素刺激下,鹽角草氮同化關鍵酶的活性更高,鹽角草在高鹽環境的氮吸收能力也隨之增高[17]。劉育等[18]的濕地系統中,蘆葦、美人蕉、香根草和風車草對NO2--N的吸收率分別為26.30%、29.90%、23.80%和23.20%,低于該研究的NO2--N去除率。相較于濕地模式,浮床的植物根系懸浮于水體,根系和微生物膜能更好地截留水體的NO2--N。

浮床對PO43--P和NO3--N有一定去除效果,但不明顯,其影響因素較多,可能與植物種類及生物量有關,水體中的PO43--P和NO3--N可能不是海蓬子發育生長所需的主要元素,同時循環尾水中的某些無機鹽已遠超植株可吸收濃度。邵學新等[19]的研究發現,植物磷儲量與生物量呈正相關。洪華生等[20]對廈門港的海洋調查發現,吸收海水PO43--P的主體是浮游植物。浮床種植工藝的選擇對無機鹽的吸收也有很大影響。該研究的浮床屬于傳統浮床(T-EFB),而沒有使用掛籃填料作為植物生長基質的結合浮床(C-EFB),例如使用明礬泥作為基質的美人蕉浮床對水體PO43--P和NO3--N的吸收有較好效果[15]。可見,不同基質對無機鹽的吸收效果存在差異,需要根據水質情況選用不同的基質材質進行栽種。唐偉等[2]的研究表明,水生植物生長會增強其對水體的脫氮能力,生物量增多是影響脫氮的最主要因素。

賈軍等[21]的研究表明,同等條件下4.5 h的HRT對PO43--P的吸收效果最好。高書偉等[22]的反硝化系統驗證了20 h是NO3--N的最佳處理HRT。而該研究條件下12 h的HRT對NH4+-N和NO2--N處理效果較好,說明不同類型無機鹽截留和轉化所需時間具有差異。未來在相同處理條件下可設置不同的HRT,來探究海蓬子對無機鹽的吸收效果差異。浮床鋪設的覆蓋面積和生物量與不同水質指標的凈化效果具有一定的關聯性,覆蓋面積與TN、CODMn、BOD5的去除率呈正相關[23]。吳英杰等[11]討論了海蓬子不同栽種量與氮、磷吸收的關系,在約800 g·m-2覆蓋密度下TN和NO3--N處理效果最好,在約1 200 g·m-2覆蓋密度下TP的處理效果達到最佳。下一步將針對海蓬子生物量與不同種類營養物質吸收量的變化關系進行進一步探究,有助于確定海蓬子栽植量與污染水體的最佳搭配。

3.2 生態浮床凈化海水的作用植物篩選

利用生態浮床凈化污水的關鍵因素是植物能否在污水中存活,而富營養化海水的凈化對植物的耐鹽性有更高的要求,因此海水凈化浮床植物的篩選除了考慮耐浸性,還要考慮耐鹽性。研究篩選的耐鹽植物海蓬子可以在海水中很好地存活,解決了海水凈化物種的難題。有研究選用堿蓬作為生態浮床的作用植物,但海蓬子較堿蓬在海水中存活率更高,存活的時間更長,這可能與其比堿蓬有更強的吸鹽能力有關。海蓬子地上部生物量的貯存和組織內的離子轉移共同完成吸鹽過程,使得海蓬子在鹽脅迫下組織內的鹽離子濃度顯著高于堿蓬等其他藜科植物[8,24-25]。植物胞質中Na+濃度對植物內K+的平衡以及微量元素吸收、酶活性、新陳代謝和光合作用產生極大影響[26],海蓬子在極鹽條件下如何保持Na+/K+平衡尚需進一步探究。海蓬子的高耐鹽性還可能與某些基因表達有關,如郝曉燕等[27]的研究發現,鹽角草中的SeP5CS基因受植物鹽脅迫后誘導表達,推測該基因在鹽角草抵御鹽脅迫逆境中起著重要作用。在生態系統中植物密度調控機制影響下,群落優勢物種常發生更替[28],相較于互花米草這類有較強入侵性的物種,以土著植物海蓬子作為海水凈化工具物種,能有效限制物種的擴散,投放于自然環境中能減少產生次生災害的風險。

3.3 生態浮床改進展望

下一步可繼續深入探究海蓬子浮床對單一無機鹽因素的吸收效果和效率。該研究中部分死亡植株的主根有明顯的斷痕,推測其主要的死亡原因與采集時對海蓬子根系的損傷有關,因此可繼續探究改進浮床制作和栽種工藝,提高植物生長存活穩定性及其吸收效果。根據浮床運行條件設置系統的不同運行階段,加入浮床微生物的接種階段和間斷性曝氣階段或可對無機鹽的吸收產生顯著效果[15]。同時,應檢驗海蓬子浮床在開放海域環境下的抗逆性和凈化效能,改進浮床設計,這對利用其搭建完善浮床設施以改善富營養海水水質具有重要的意義。

4 結論

以海蓬子為浮床栽種材料,通過模擬的富營養化海水系統進行凈化實驗,結果顯示,12 h的HRT下海蓬子浮床對NH4+-N和NO2--N去除效果顯著(P<0.05),最高去除率分別為32.97%和35.66%;對NH4+-N和PO43--P有一定去除效果,但不明顯。通過浮床水培的海蓬子存活率可達93%以上,且生長狀態良好,植株的總體長度增長約12%,鮮重增加102%,干重增加83%,說明原生于灘涂的植物通過處理也能直接置于富營養化海水中存活。該研究也為富營養化海水的浮床處理技術和海蓬子的進一步拓展應用提供了參考。