基于CiteSpace的中國地震災情研究熱點及前沿演進

黃鳳 張露露 周志華 何雅楓 王悅 張紅英

[摘要] ?使用科學計量學軟件CiteSpace,以中國知網(CNKI)收錄的地震災情研究領域近20年(2003—2022年)的文獻資料為數據來源,對地震災情研究的總體分布、研究熱點及前沿演進軌跡進行研究。結果顯示,近20年來關于地震災情研究的文獻數量不多,且與地震事件密切相關,研究機構主要以承擔地震工作的職能部門為主,主要研究熱點集中在災情數據獲取和災情信息提取。經分析,地震災情研究的演進軌跡可劃分為起步階段、發展階段和深化階段,目前的研究熱點方向主要為災情數據的獲取,處于地震災情研究的初級階段,是奠定堅實基礎的重要階段。未來,我國地震災情研究要加強學科融合,注重拓展災情信息提取、災情上報與發布等研究方向,結合主流技術實現地震災情的智能化、動態化、三維化。

[關鍵詞] 地震災情; CiteSpace; 災情數據獲取; 災情信息提取; 災情上報與發布

[DOI] 10.19987/j.dzkxjz.2023-065

0 ?引言

地震災害是人類面臨的最嚴重的自然災害之一,而中國是世界上地震活動最強烈、地震災害最嚴重的國家之一。地震發生后,應急指揮決策的關鍵在于能否及時了解和掌握地震現場災害損失情況[1],在進行救災工作部署時,都會反復強調災情收集與報送的重要性[2]。地震應急具有“時間緊、任務重”的特點,對災情的判定速度直接影響救災方案的科學性、指揮決策的全面性、救援力量部署的精準性[3]。基于近年來我國地震頻發的基本國情,學者們正積極探索地震災情與新技術新方法的融合,因此,十分有必要對國內近20年有關地震災情的研究進行總結和梳理,分析地震災情未來的研究方向,并結合主流技術實現地震災情研究新成果在抗震救災工作中的應用,為進一步指導新時期防災減災救災相關政策提供科學依據。

科學知識圖譜以科學知識為對象,是其發展進程和結構關系的圖像表達[4]。其中CiteSpace被廣泛應用于對特定學科或領域進行科學研究分析,如經濟管理、生物學、醫學和地學等[5-8],但在地震應急領域卻少有應用,特別是對地震災情領域進行分析的文獻更是少之又少。通過科學知識圖譜進行文獻計量分析,能挖掘研究主題的核心作者、研究機構、研究熱點、前沿演進等內容[9]。

綜上所述,本文將運用CiteSpace軟件繪制知識圖譜,基于中國知網(CNKI)數據庫收錄的2003—2022年地震災情研究文獻,對研究熱點和前沿演進軌跡進行剖析,為地震災情研究領域的未來發展提供借鑒和參考。

1 ?數據來源與方法

本文使用中國知網學術期刊數據庫,選取“地震災情”“地震受災情況”“地震受損情況”為主題進行檢索,文獻檢索時間范圍為2003—2022年,共檢索到716篇文獻。為提高研究的精準度,經去重、剔除書評、報道、會議等不相關文獻,獲得有效文獻401篇。在此基礎上,運用CiteSpace 6.1.R6軟件對發文數量、研究機構等進行統計分析,設置參數如下:文獻研究的時間區間設置為2003—2022年,時間切片設置為1年,使用剪切(Purning)聯系中的尋徑(Pathfinder)功能;選擇“機構”“關鍵詞”依次進行共現分析,生成可視化圖譜。

2 ?文獻年度分布與研究機構分布

經過文獻計量軟件CiteSpace對上述401條數據的處理,可以明確地看出關于地震災情研究的文獻年度分布和研究機構分布。

2.1 ?文獻年度分布

2003—2022年,關于地震災情的文章共檢索出401篇,國內發表的文獻數量與地震事件密切相關。圖1是地震災情年度發文量統計圖。2008年汶川8.0級地震后,關于地震災情的文獻數量增長速度最快,在2009年發文量達到最大值,學術關注度到達頂峰,隨后發文量遞減。在2014年和2018年文獻數量迎來兩次小幅度增長,經分析主要與當年發生的地震事件相關:2013年蘆山7.0級地震以及2014年魯甸6.5級地震均造成大量人員傷亡和經濟損失[10]。另外,隨著信息技術的發展,新技術與地震災情的融合,引發了新一輪的關注。2017年九寨溝7.0級地震的震中在九寨溝景區內部,在造成了嚴重人員傷亡和經濟損失的同時,還破壞了當地自然風景和文化遺址,給景區造成了巨大的沖擊。

2.2 ?研究機構分布

從開展地震災情研究的研究機構的文章統計表(表1)來看,論文發文量最多的研究機構前5位為:中國地震臺網中心(25篇)、中國地震局地質研究所(20篇)、四川省地震局(18篇)、云南省地震局(18篇)、大理大學(13篇),大多為承擔地震工作的職能部門。由此可見,這些部門是我國開展地震災情研究的主力軍,而其他部門或大學院校對此方向的研究關注較少或較弱。

3 ?研究熱點及前沿演進軌跡

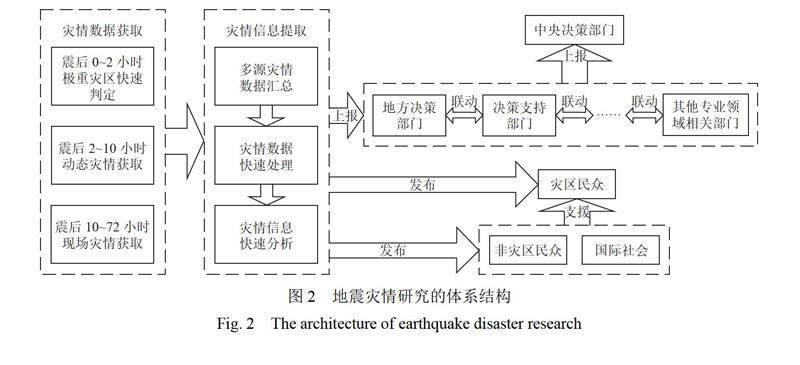

地震災情研究與地震應急工作息息相關,研究結論需結合真實地震進行驗證。地震災情研究主要包括災情數據獲取、災情信息提取、災情上報與發布等3個部分,為震后72小時黃金救援時段提供可靠情報[3]。地震災情研究的體系結構如圖2所示。

3.1 ?研究熱點

3.1.1 ?高頻關鍵詞共現

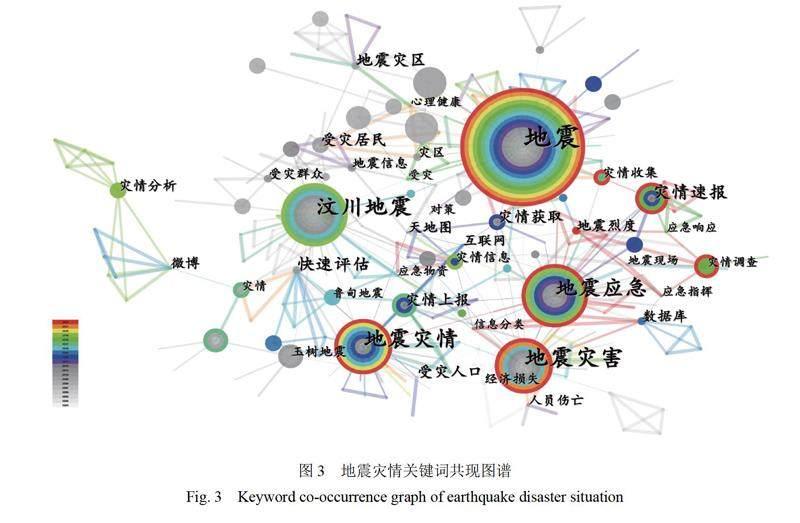

關鍵詞可以反映論文主體概念,是最核心的詞匯,有利于我們對全文內容的把握,對其進行共現分析可考察某一領域的研究熱點。本研究以“關鍵詞”為節點,繪制地震災情關鍵詞共現圖譜(圖3),圖譜包含406個節點,568條連線,連線較多、縱橫交錯,表明關鍵詞之間的聯系較為緊密。由圖可見,關鍵詞中的地震、地震應急、地震災害、地震災情、災情速報是歷時最長的研究熱點,且出現頻次最多,而災情調查、災情收集、地震烈度等關鍵詞是最近幾年出現的研究熱點。

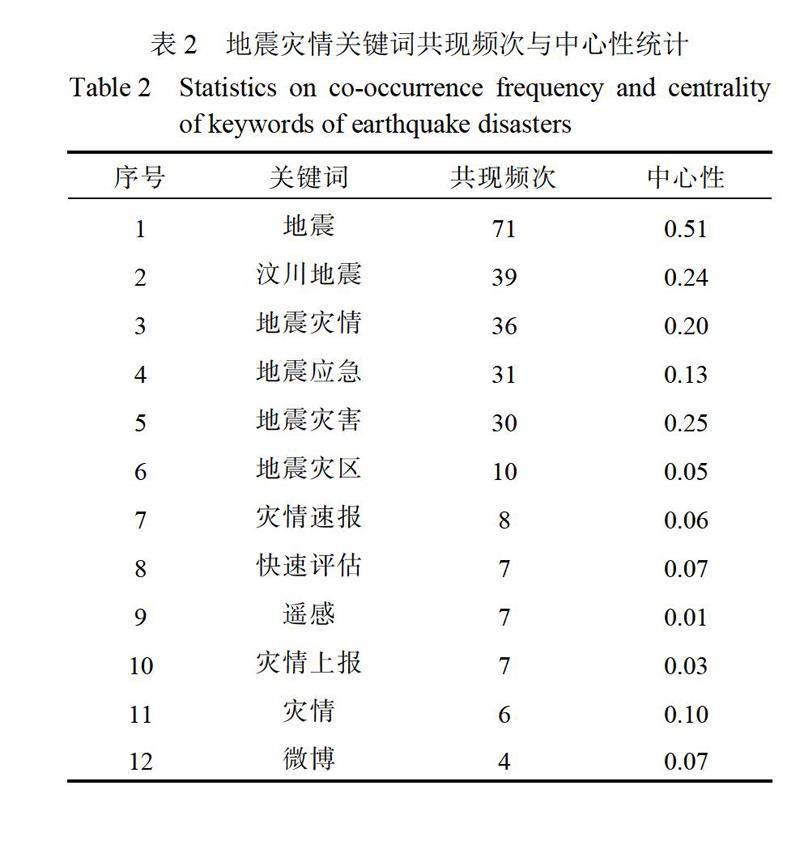

為了更準確地表現關鍵詞之間的關系和地位,本研究將關鍵詞共現頻次和中心性以表格形式展現(表2)。從關鍵詞共現頻次可知,地震災情的研究主要圍繞地震、汶川地震、地震災情、地震應急、地震災害等展開,對于地震災區、災情速報、快速評估、遙感、災情上報等的研究頻次比較均衡。從關鍵詞中心性可知,地震、汶川地震、地震災情、地震應急、地震災害、災情等關鍵詞的中介中心性均超過0.1,由此表明,上述關鍵詞是過去20年備受關注的研究議題,亦是連接其他不同研究熱點的橋梁。總體來看,從2003—2022年,我國地震災情研究呈現出從關注單一的地震災情,到關注與地震災情密切相關的災情速報、快速評估、災情收集、災情調查等。

3.1.2 ?高頻關鍵詞聚類

關鍵詞聚類能確定某段時間內出現的高頻次、高中心性關鍵詞,經常被用來確定某一研究領域中的熱點問題。采用K聚類法,運用LLR算法對關鍵詞進行聚類分析,繪制地震災情關鍵詞聚類圖譜。聚類結果顯示,聚類的模塊值(Modularity)Q=0.7803>0.3,平均輪廓值(Mean Silhouette)S=0.9509>0.5,表明此次聚類效果良好。由聚類結果可知,地震災情形成了#0 地震、#1 地震災情、#2 地震應急、#3 汶川地震、#4 地震災害、#5 地震災區、#6 地震信息、#7 災情分析共8個聚類群。

綜合高頻關鍵詞列表與關鍵詞聚類的數據,再結合相關文獻的閱讀,可以得出關于地震災情研究的主要熱點集中在災情數據的獲取和災情信息提取,如“地震災情速報”“地震災情收集”“地震災情調查”“地震災情分析”等。

3.2 ?前沿演進軌跡

通過研究軟件CiteSpace分析得出的關鍵詞突現圖譜(圖4)和關鍵詞時區圖譜(圖5)可以總結出有關地震災情研究的前沿演進軌跡。

3.2.1 ?地震災情研究關鍵詞突現

2008年以前,地震災情的研究熱點專注于經濟損失。2008年汶川地震后,圍繞地震災情開展的研究主題逐漸豐富,研究熱點關鍵詞專注于遙感、受災群眾、地震信息、災情上報等方向,隨著時間的發展,關于這些熱點關鍵詞的研究熱度及研究價值逐漸退去,它們也不再是學者們所熱衷的選題。2015年后,微博、信息服務、災情收集、災情調查成為新的突現關鍵詞,其中災情收集、災情調查在2022年持續突現,是目前地震災情研究的熱點和方向,與3.1節中對關鍵詞共現圖譜的分析結果一致。

3.2.2 ?地震災情研究演進歷程

為了了解地震災情研究的時間分布和研究動態,本研究以“關鍵詞”為節點,繪制了地震災情研究關鍵詞時區圖(圖5),以此清晰展示地震災情研究的演進歷程,時區圖中每一個節點都代表相對應年份出現的關鍵詞,兩個節點間的連線表示關鍵詞之間的傳承關系和時序演進。結合地震災情研究發文量統計圖(圖1)和地震災情研究關鍵詞時區圖(圖5),將地震災情研究的演進歸納總結為以下3個階段。

3.2.2.1 ?起步階段(2003—2007年)

這一階段,研究成果數量較少,共發文14篇,占總發文量的3.49%。關于地震災情的研究處于萌芽期,我國地震防震減災政策由抗震防災轉變為防震減災,除了預防預報工作外,也關注地震應急的其他步驟[11]。

但由于當時的信息技術也處于發展階段,因此對地震災情的研究手段相對單一,研究主題主要集中在對震后災情的評估和分析,如快速評估、經濟損失、人口傷亡等。晏鳳桐[12]根據云南歷史地震數據得出烈度衰減關系和地震災情的快速評估公式。周光全等[13]得出破壞性地震發生后受災人口與地震災害經濟損失呈非線性關系,提出利用受災人口數據進行地震災害損失快速預估的方法。蘇乃秦[14]根據歷史地震震害、地震空間位置與震害關系以及地震斷錯主動盤與震害關系的對比分析對烏什6.3級地震的人員傷亡、經濟損失進行快速判定。

3.2.2.2 ?發展階段(2008—2014年)

這一階段,地震災情研究成果呈現爆發式增長,共發文227篇,占總發文量的56.61%。經歷了2008年汶川8.0級特大地震后,對震后災情的需求愈發明晰,不斷強化我國防震減災政策,增強綜合防震減災工作,強化地方以及多元主體責任,實現全面化、科學化防震減災。

同時,在此時期我國的信息技術和互聯網領域都取得了舉足輕重的發展,包括移動互聯網的普及、社交媒體的擴張、Web的全面發展以及大數據的應用等方面。政策與科技的結合促使地震災情的研究主題開始出現多元化,學者們開始探索利用新技術提升地震災情收集、評估和上報的效率和準確性。

(1)通過從互聯網平臺上獲取災情數據的方式增加災情獲取渠道,輔助前期災情收集。帥向華等[15-16]提出了一種基于互聯網的主動獲取地震災情的模型,并通過天地圖實現災情信息空間化展示。胡素平和帥向華[17]通過構建模型將互聯網上非結構化的災情信息轉化成結構化的災情信息,應用于對烈度快速評定結果的修正擬合。

(2)優化地震災害快速評估模型,規范災情信息分類,探索多源信息融合技術。吳立新等[18]提出了考慮震源機制解的帶方向的地震烈度圖快速生產方法,以及針對不同的數據完備性設計并開發了震害快速評估演進模型與方法。董曼和楊天青[19]將地震應急災情信息分為震情信息、震區背景信息、災情信息和應急響應與救援4大類,便于災情的快速分析與處理。徐敬海等[20]研究了多源異構地震災情信息的分類和編碼方法,提出了編碼結構與編碼存儲。

(3)提出更高效的災情上報方式,快速上報災區最新災情。鄭黎輝等[21]和程奕等[22]提出利用智能手機終端、北斗衛星等實現地震災情的快速上報。而張翼等[23]利用移動終端技術、無線通信技術等建成了基于個人數碼助理的四川災情速報系統,地震第一時間快速獲取災區最新災情,縮短“黑箱期”。

3.2.2.3 ?深化階段(2015—2022年)

這一階段共發文160篇,占總發文量的39.90%。隨著大震頻發、應急處置經驗的不斷累積以及我國地震應急政策由防震減災向防災減災救災相結合的轉變,救災的前提是要先摸清災情,因此,對地震災情的研究提出了更高的要求。

同時,我國諸多高新技術手段發展得愈發成熟,如無人機技術、遙感技術、信息化手段等,經過多次地震的檢驗,學者們摒棄了一些雞肋、難以實現的技術手段,從實用性技術出發拓展地震災情的研究方向。

(1)利用技術進一步拓寬前期災情獲取渠道,結合災情調查,提供科學輔助決策依據。張露露等[24]利用無人機對災區房屋進行航拍,結合現場地面調查對災區的地震烈度進行宏觀判斷。張飛舟等[25]研究了基于高分辨率遙感影像的變化檢測算法在震害提取中的應用,分析了基于像元和面向對象兩種變化檢測方法的原理和優缺點。冉進同等[26]利用感知哈希算法對網絡上傳的圖片進行分析處理,通過大體的圖像對比處理判斷地震災情。

(2)通過更穩定的信息化手段建立信息系統,處理和提取地震災情信息,注重差異化信息服務,滿足不同對象需求。毛振江等[27]調用新浪微博官網API獲取震后微博信息并對其分析,得出社會及民眾的情緒、關注度變化,微博災情的空間變化特征為從點狀分布逐漸變為帶狀分布并進而趨向于形成一個面。王曉磊等[28]開發一套基于jQuery Mobile技術的應急信息軟件系統,為社會公眾提供救援咨詢服務。楊天青等[29]設計實現了基于共享模式的分級分層地震災情集成發布平臺,通過微信、短信、網頁、APP等方式實時為指揮人員、應急人員和公眾等提供災情信息服務。

(3)在特定場景下模擬地震災情,還原搶險現場,為專項地震應急救援、日常演習演練提供科學保障。李宏偉等[30]基于GIS設計了一套地震災情計算機在線模擬系統,能構建建筑物的三維像素點集合模型,通過地震動場判定和三維坐標轉換,構建災后場景,提升可觀賞效果。Tian等[31]使用虛擬仿真來構造地震災害場景,為人們沉浸式學習地震應急相關知識提供系統支撐。楊哲飚[32]針對5種典型的地震倒塌類型,給出了建筑模型和地震時程結果的映射關系,實現了城市區域地震倒塌場景可視化。

3.2.3 ?地震災情研究前沿演進軌跡

綜合以上兩個圖譜可以分析出,地震災情研究的發展演進軌跡大多與地震應急經驗息息相關。早期學者們對地震災情的研究多局限于對震后災情的評估和分析,隨著大震發生,傳統地震災情的研究成果遠遠不能滿足實際地震應急需求,災情獲取手段少、災情評估模型不適用等問題,促使地震災情研究向多元化方向發展。中期的地震災情研究結合互聯網和智能終端,將蓬勃發展的信息技術帶入地震災情的研究中。現在的地震災情研究在技術領域與過去相比已邁入新階段,災情獲取手段層出不窮,信息技術系統的建設逐漸趨向于全面,業務覆蓋震前、震時、震后,同時,結合三維建模構建災情場景,提升可觀賞效果,按需為不同對象提供差異化服務。

截至2022年,地震災情的研究熱點依然是災情收集和災情調查,處于地震災情研究的初級階段,而關于災情信息提取、災情上報與發布的研究均需在災情數據獲取的基礎上進一步發展,就目前的發展來看未來還有很長的路要走。

4 ?結語

本研究通過查閱地震災情相關文獻資料并使用科學文獻可視化軟件CiteSpace直觀地對地震災情領域文獻的年度分布、研究機構分布、熱點分析以及前沿演進軌跡進行了探究。對以上數據進行總結后可以看出此類研究還有以下不足:首先,從整體研究現狀來看,關于地震災情的文獻數量不多,研究機構主要以承擔地震工作的職能部門為主,高校發表在核心期刊上的文獻不足,未來若能更多地看到業界與學界合作產出的研究成果必然能充實地震災情的研究方向,更好地促進學科融合;其次,地震災情的研究講究實用性,需經過實踐檢驗才能找到最優解,但每年發生地震的數量有限,在一定程度上都限制了地震災情研究的進展。作為防震減災工作至關重要的一環,即使前方有重重困難,學者們都堅定地探索挖掘,在多種可能中尋找最優解。

參考文獻

- 申源,梁厚朗,鄭逸. 基于多源災情數據的地震災害損失實時動態評估系統設計與實現[J]. 中國地震,2021,37(3):586-598 ???Shen Y,Liang H L,Zheng Y. Design and implementation of real-time dynamic assessment system of earthquake disaster loss based on multi-source disaster data[J]. Earthquake Research in China,2021,37(3):586-598

- 龔宇,劉洋. 災情收集報送工作的階段性特征及模式探討[J]. 中國應急救援,2015,5(9):32-37 ???Gong Y,Liu Y. Discussion on the phased characteristics and models of disaster collection and reporting work[J]. China Emergency Rescue,2015,5(9):32-37

- 聶高眾,安基文,鄧硯. 地震應急災情服務進展[J]. 地震地質,2012,34(4):782-791 ???Nie G Z,An J W,Deng Y. Advances in earthquake emergency disaster service[J]. Seismology and Geology,2012,34(4):782-791

- 伍潤楠,陳楷銳,劉立欣,等. 珠三角城鎮化研究回顧與展望?基于科學知識圖譜的文獻計量分析[J]. 熱帶地理,2023,43(2):343-356 ???Wu R N,Chen K R,Liu L X,et al. A review and prospect of urbanization research in pearl river delta:Bibliometrics and mapping knowledge domain based on CiteSpace[J]. Tropical Geography,2023,43(2):343-356

- 邵浩峪,胡玲玉,左巖. 基于CiteSpace的供應鏈可視化研究知識圖譜分析[J]. 包裝工程,2023,44(15):153-160 ???Shao H Y,Hu L Y,Zuo Y. Knowledge graph analysis of supply chain visibility research based on CiteSpace[J]. Packaging Engineering,2023,44(15):153-160

- 張新迎, 馬春婕, 周仲樂, 等. 基于CiteSpace植物細胞壁的研究進展[J]. 天津師范大學學報(自然科學版), 2023, 43(4): 5-11 ???Zhang X Y, Ma C J, Zhou Z L, et al. Research progress of plant cell wall based on CiteSpace[J]. Journal of Tianjin Normal University (Natural Science Edition), 2023, 43(4): 5-11

- 高麗,高龍. 基于CiteSpace軟件的CT灌注成像研究熱點與趨勢分析[J]. 中國醫學影像學雜志,2023,31(7):776-780 ???Gao L,Gao L. Research hotspots and trends of CT perfusion imaging based on CiteSpace software[J]. Chinese Journal of Medical Imaging,2023,31(7):776-780

- 施紫越,辛存林,王晶菁,等. 我國構造地貌學研究熱點及趨勢探討:基于中文文獻計量學的視角[J]. 地震科學進展,2021,51(5):193-205 ???Shi Z Y,Xin C L,Wang J J,et al. Research on hotspots and trends of tectonic geomorphology in China: A perspective of Chinese bibliometrics analysis[J]. Progress in Earthquake Sciences,2021,51(5):193-205

- 劉凱,陸敏瑩,李小玲. 基于CiteSpace的《熱帶地理》創刊40年文獻計量分析[J]. 熱帶地理,2020,40(6):957-969 ???Liu K,Lu M Y,Li X L. The bibliometric analysis on the 40th?anniversary of Tropical Geography?based on CiteSpace[J]. Tropical Geography,2020,40(6):957-969

- 許建華,鄧鐸. 國內特別重大地震災害救援情況對比分析研究[J]. 城市與減災,2019(2):55-61 ???Xu J H,Deng D. Comparative analysis and study on rescue organization for major earthquake disaster in our country[J]. City and Disaster Reduction,2019(2):55-61

- 崔向潔. 中國地震應急管理政策及范式變遷[D]. 南京: 南京工業大學, 2022 ???Cui X J. Chinas earthquake emergency management policy and paradigm shift: Based on the analysis of 1949—2021[D]. Nanjing: Nanjing Tech University, 2022

- 晏鳳桐. 地震災情的快速評估[J]. 地震研究,2003(4):382-387 ???Yan F T. Fast assessment of earthquake disasters[J]. Journal of Seismological Research,2003(4):382-387

- 周光全,毛燕,施偉華. 云南地區地震受災人口與經濟損失評估[J]. 地震研究,2004(1):88-93 ???Zhou G Q,Mao Y,Shi W H. Relation between the earthquake-affected population and the earthquake losses in Yunnan area[J]. Journal of Seismological Research,2004(1):88-93

- 蘇乃秦. 2005年2月15日新疆烏什縣6.3級地震后震情和災情快速判定[J]. 內陸地震,2006(1):18-24 ???Su N Q. Fast judgment of earthquake trend and disaster situation after Wushi earthquake of MS6.3,on Feb. 15,2005,in Xinjiang[J]. Inland Earthquake,2006(1):18-24

- 帥向華,胡素平,劉欽,等. 地震災情網絡媒體獲取與處理模型[J]. 自然災害學報,2013,22(3):178-184 ???Shuai X H,Hu S P,Liu Q,et al. Internet media-based acquisition and processing model of earthquake disaster situation[J]. Journal of Natural Disasters,2013,22(3):178-184

- 帥向華,劉欽,甄盟,等. 基于天地圖的互聯網地震災情快速獲取與處理系統設計與實現[J]. 震災防御技術,2014,9(3):479-486 ???Shuai X H,Liu Q,Zhen M,et al. Design and implementation of fast acquisition and procession system of earthquake disaster situation from internet media based on Map world[J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention,2014,9(3):479-486

- 胡素平,帥向華. 網絡地震災情信息智能處理模型與地震烈度判定方法研究[J]. 震災防御技術,2012,7(4):420-430 ???Hu S P,Shuai X H. Study on intelligent processing model of internet earthquake hazard information and seismic intensity estimation method[J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention,2012,7(4):420-430

- 吳立新,李志鋒,王植,等. 地震災情快速評估方法和應用:以玉樹地震為例[J]. 科技導報,2010,28(24):38-43 ???Wu L X,Li Z F,Wang Z,et al. Rapid assessment of earthquake disaster:With Yushu earthquake as an example[J]. Science & Technology Review,2010,28(24):38-43

- 董曼,楊天青. 地震應急災情信息分類探討[J]. 震災防御技術,2014,9(4):937-943 ???Dong M,Yang T Q. Discussion of earthquake emergency disaster information classification[J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention,2014,9(4):937-943

- 徐敬海,聶高眾,劉偉慶,等. 多源異構地震災情分類與編碼研究[J]. 災害學,2010,25(增刊1):286-290 ???Xu J H,Nie G Z,Liu W Q,et al. Multiple and heterogeneous earthquake disaster information classification and code[J]. Journal of Catastrophology,2010,25(S1):286-290

- 鄭黎輝, 黃聲明, 林巖釗. 基于智能手機的地震災情快速上報系統的設計與實現[J]. 國際地震動態, 2012(6): 164 ???Zheng L H, Huang S M, Lin Y Z. Design and implementation for earthquake disaster rapid reporting system base on intelligent mobile[J]. Recent Developments in World Seismology, 2012(6): 164

- 程奕,彭晉川,魯長江. 基于北斗衛星的地震災情上報系統應用研究[J]. 華南地震,2014,34(4):67-70 ???Cheng Y,Peng J C,Lu C J. Application of earthquake disaster reporting system based on Beidou satellite communication[J]. South China Journal of Seismology,2014,34(4):67-70

- 張翼,郭紅梅,胡斌,等. 基于PDA的四川災情速報系統[J]. 華南地震,2014,34(4):55-60 ???Zhang Y,Guo H M,Hu B,et al. Earthquake disaster rapid reporting system of Sichuan Province based on PDA[J]. South China Journal of Seismology,2014,34(4):55-60

- 張露露,何雅楓,宴金旭,等. 基于無人機影像的漾濞地震房屋震害定量評估[J]. 華南地震,2021,41(3):76-81 ???Zhang L L,He Y F,Yan J X,et al. Quantitative assessment of building damage of the Yangbi earthquake based on UAV images[J]. South China Journal of Seismology,2021,41(3):76-81

- 張飛舟,劉華亮,張立福,等. 高分辨率光學遙感影像變化檢測算法在地震災情調查中的應用[J]. 遙感技術與應用,2022,37(2):306-318 ???Zhang F Z,Liu H L,Zhang L F,et al. Review of change detection algorithm using optical remote sensing images in post-earthquake damage investigation[J]. Remote Sensing Technology and Application,2022,37(2):306-318

- 冉進同, 羅貴, 滿子暄, 等. 基于感知哈希算法的地震災情收集圖像對比處理[J]. 黑龍江科技信息, 2017(2): 34 ???Ran J T, Luo G, Man Z X, et al. Comparative processing of earthquake disaster collection images based on perceptual Hash algorithm[J]. Heilongjiang Science and Technology Information, 2017(2): 34

- 毛振江,呂佳麗,曹彥波,等. 四川九寨溝7.0級地震微博災情信息特征分析[J]. 華南地震,2019,39(2):51-57 ???Mao Z J,Lü J L,Cao Y B,et al. Characteristic analysis on disaster information on microblog about Jiuzhaigou M7.0 earthquake in Sichuan Province[J]. South China Journal of Seismology,2019,39(2):51-57

- 王曉磊,趙穎,孫銘萱. 基于jQuery Mobile的地震應急綜合信息服務系統[J]. 地震地磁觀測與研究,2016,37(6):143-147 ???Wang X L,Zhao Y,Sun M X. An earthquake emergency response information service system based on jQuery Mobile[J]. Seismological and Geomagnetic Observation and Research,2016,37(6):143-147

- 楊天青,姜立新,董曼,等. 基于共享模式的地震災情集成發布平臺設計與實現[J]. 震災防御技術,2016,11(2):375-383 ???Yang T Q,Jiang L X,Dong M,et al. Design and implementation of integrated publishing platform for earthquake disaster based on shared mode[J]. Technology for Earthquake Disaster Prevention,2016,11(2):375-383

- 李宏偉,王博,高南虎. 地震災情場景計算機在線模擬系統設計[J]. 地震工程學報,2019,41(2):526-531 ???Li H W,Wang B,Gao N H. Design of a computer online simulation system for earthquake disaster scenes[J]. China Earthquake Engineering Journal,2019,41(2):526-531

- Tian D,Song W J,Qu T L,et al. Constructions of earthquake scenarios based on virtual simulations[J]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science,2021,669(1):012011 ???

- 楊哲飚. 城市多尺度地震災害情境模擬及可視化[D]. 北京: 清華大學, 2022 ???Yang Z B. Multi-Scale scenario simulation and 3D visualization of urban earthquake disaster[D]. Beijing: Tsinghua University, 2022

Research on hotspots and frontier evolution of earthquake disasters in China based on CiteSpace

Huang Feng, Zhang Lulu, Zhou Zhihua*, He Yafeng, Wang Yue, Zhang Hongying

Sichuan Earthquake Agency, Sichuan Chengdu 610041, China

[Abstract] ?Based on the literatures in the field of earthquake disaster research in China in the past 20 years (2003—2022) collected by China Knowledge Network, this article studied the overall distribution, research hotspots and frontier evolution trajectory of earthquake disaster research using the scientometric software CiteSpace. The results show that in the past 20 years, there has been a limited number of literatures on earthquake disaster research, which is closely related to earthquake events. Research institutions mainly focus on functional departments responsible for earthquake work, and the main research hotspots are focused on obtaining disaster data and extracting disaster information. After analysis, the evolution trajectory of earthquake disaster research can be divided into the initial stage, development stage, and deepening stage. The current research hotspots mainly focuses on the acquisition of disaster data, which is in the early stage of earthquake disaster research and an important stage of laying a solid foundation. In the future, the research on earthquake disasters in China should strengthen the integration of disciplines, pay attention to expanding the research direction of disaster information extraction, disaster reporting and release, and realize the intelligence, dynamics and three-dimensional of earthquake disasters by combining mainstream technologies.

[Keywords] earthquake disaster; CiteSpace; disaster data acquisition; disaster information extraction; disaster reporting and release