臺灣花蓮縣海域7.3級地震及其觸發(fā)火山活動的可能性分析

宋雨佳 盤曉東 康建紅 顧國輝 關(guān)升 李萌萌

[摘要] ?北京時間2024年4月3日07時58分在臺灣花蓮縣海域(23.81°N,121.74°E)發(fā)生7.3級地震,地震災(zāi)害影響較大,引起國內(nèi)外廣泛關(guān)注。本文對此次地震的地質(zhì)構(gòu)造背景及其災(zāi)害影響,以及受地震作用導(dǎo)致山體崩塌的龜山島火山活動等方面進行了介紹,重點針對此次地震是否會觸發(fā)龜山島火山活動的可能性進行了綜合分析。通過地震及高光譜氣體數(shù)據(jù)分析可知,龜山島火山尚未出現(xiàn)明顯的異常響應(yīng);隨后通過引入地震對潛在火山觸發(fā)的無維指數(shù)來定量判斷觸發(fā)的可能性,經(jīng)測算觸發(fā)指數(shù)TRIGI值為19.8(>10),短期內(nèi)地震觸發(fā)龜山島火山噴發(fā)的可能性較低,從定性定量上分析龜山島火山當(dāng)前仍處于休眠狀態(tài)。未來將繼續(xù)收集完善火山噴發(fā)前的宏微觀前兆異常資料,跟蹤研判火山活動狀態(tài),得出更精準(zhǔn)可靠的觸發(fā)可能性結(jié)論。

[關(guān)鍵詞] 臺灣7.3級地震; 龜山島火山; 火山活動

[DOI] 10.19987/j.dzkxjz.2024-057

0 ?引言

北京時間2024年4月3日07時58分在臺灣花蓮縣海域發(fā)生7.3級地震,震源深度12 km。震中位于(23.81°N,121.74°E),距臺灣島約14 km。本次地震震級大,影響范圍廣,目前已造成臺灣花蓮縣多處房屋傾倒,上千人傷亡,居民住處大規(guī)模停電,同時引發(fā)了局地海嘯,備受國內(nèi)外關(guān)注。

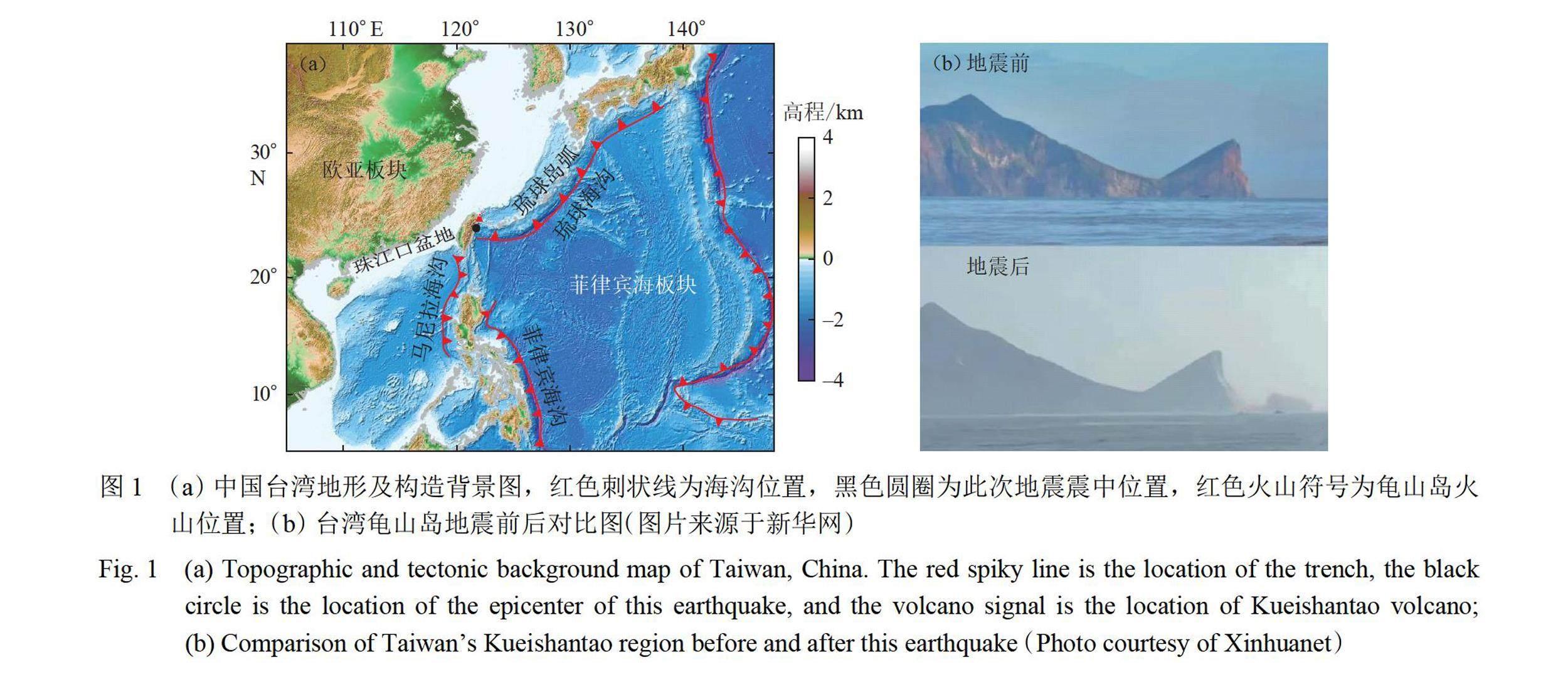

1 ?地震地質(zhì)背景

臺灣東臨太平洋,屬于環(huán)太平洋地震帶,位于歐亞板塊和菲律賓板塊的交界部位(圖1a),板塊碰撞所產(chǎn)生的巨大壓力經(jīng)常產(chǎn)生大量中強地震[1]。此次地震震中位于菲律賓板塊向北西斜向俯沖地帶,由于菲律賓板塊的斜向俯沖作用在臺灣地區(qū)及其東部海域除了形成俯沖帶外[2],還發(fā)育了左旋走滑斷裂及其以西的近南北向逆斷層系。震中所在區(qū)域歷史上曾發(fā)生大量中強地震,原因是板塊間俯沖碰撞導(dǎo)致地殼強烈縮短和斜向剪切變形,高震級地震頻發(fā)。根據(jù)中國地震臺網(wǎng)速報目錄,震中周邊200 km近5年來共發(fā)生4級以上地震256次,本次地震是最大的。

2 ?地震災(zāi)害影響

受特殊構(gòu)造背景影響,此次臺灣花蓮縣海域地震主震震級大,主余型地震序列十分豐富,發(fā)生了較多的5級以上強余震,最大余震6.5級。地震使得福建福州、廈門、泉州、寧德等多地震感強烈,上海、浙江、江蘇、江西等地有震感,對當(dāng)?shù)卦斐纱笠?guī)模財產(chǎn)損失、地質(zhì)災(zāi)害。如蘇花公路路邊發(fā)生大規(guī)模山體滑坡;蘇花大清水隧道坍塌,道路中斷;臺北捷運宣布停止運行40~60 min;福建、江西、廣東、上海等地的部分鐵路運行受到影響。地震導(dǎo)致電力設(shè)施受到影響,島內(nèi)一度有30.8萬戶遭受停電,位于震中附近的花蓮縣停班停課,多棟大型建筑傾斜搖搖欲墜或倒塌成廢墟。據(jù)臺灣消防部門統(tǒng)計,截止4月3日23時,地震已造成9人死亡,1011人受傷。

自然資源部海嘯預(yù)警中心4月3日8時左右發(fā)布海嘯Ⅰ級警報(紅色),監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,中國臺灣花蓮站等地都監(jiān)測到超過20 cm的海嘯波,地震已經(jīng)在震源周圍引發(fā)了局地海嘯,此次海嘯也是自2022年湯加火山爆發(fā)導(dǎo)致了環(huán)太平洋全域海嘯后,又一次對我國沿海地區(qū)產(chǎn)生較大破壞性的海嘯事件[3]。據(jù)日本廣播協(xié)會報道,日本氣象廳3日面向?qū)m古島、沖繩本島等地發(fā)布海嘯警報;受地震及海嘯影響,日本沖繩地區(qū)52架次航班取消。菲律賓也發(fā)出海嘯警報,要求沿海地區(qū)進行疏散。

此外,此次地震還導(dǎo)致距離震中直線距離約117 km的宜蘭縣龜山島龜首小部分巖石崩落,山體下方濺起大量粉塵,龜山島形狀并未發(fā)生重大變化(圖1b)。由于此次臺灣花蓮縣7.3級地震震中和該火山均具有相似的地質(zhì)構(gòu)造背景,二者相距較近,需要密切關(guān)注地震是否會觸發(fā)龜山島火山活動。

3 ?龜山島火山概況

龜山島火山(Kueishantao volcano)處于臺灣宜蘭縣東約12 km的西太平洋上,屬于琉球火山島弧上的火山。地理位置是(24.841°N,121.953°E)。

龜山島火山是全新世復(fù)合式活動火山,位于菲律賓海板塊向歐亞板塊俯沖造成陸殼斷裂下陷、張開形成的臺灣斷層系和沖繩海槽南部裂谷系延伸交接部位,具有典型的西太平洋溝-弧-盆體系的特征。龜山島火山主要由安山質(zhì)火山巖組成。

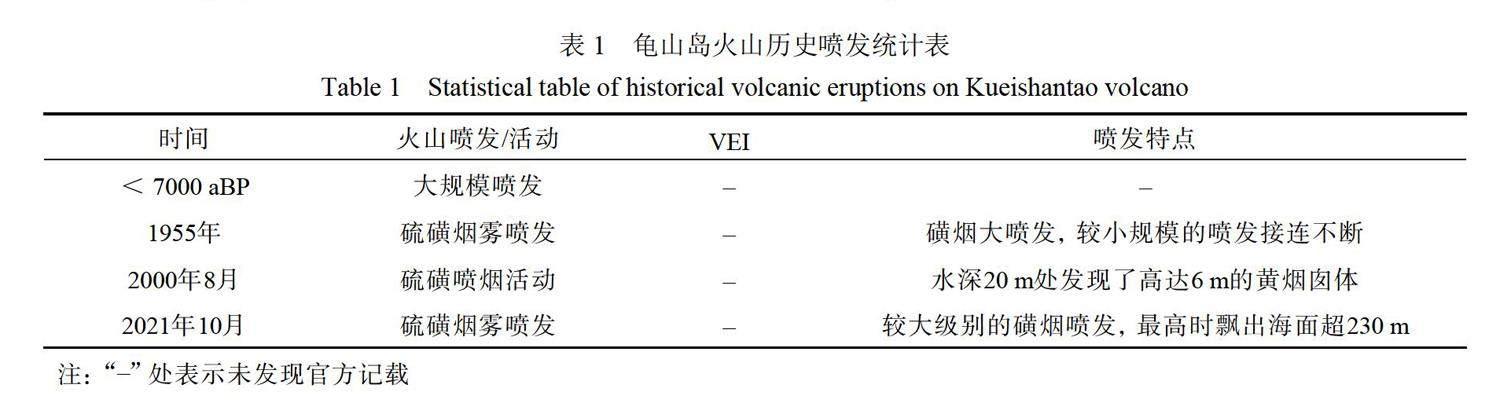

龜山島火山研究程度尚不深入,前人在龜山島火山角礫巖中發(fā)現(xiàn)了被烘烤的石英砂巖,經(jīng)過熱釋光測年,獲得噴發(fā)時間為7 ka[4-5],屬于全新世噴發(fā)活動。另外,在熱釋光定年的堆積層之上,還發(fā)育有熔巖流的堆積層位,說明7 ka之后仍存在大規(guī)模的溢流式噴發(fā)活動,1955年曾經(jīng)出現(xiàn)過磺煙(硫磺煙霧)大噴發(fā),較小規(guī)模的噴發(fā)也接連不斷(表1),由此可見龜山島火山是一座全新世噴發(fā)的活火山,盡管統(tǒng)計結(jié)果表明龜山島火山目前并未到達臨近噴發(fā)狀態(tài),但仍需對其加強火山監(jiān)測研究,重點關(guān)注宏微觀前兆異常活動。

現(xiàn)有監(jiān)測資料顯示,龜山島火山及周邊海域硫磺噴氣孔和溫泉大量發(fā)育。據(jù)統(tǒng)計,有超過30 處的熱液噴泉分布在約10~30 m的水深范圍內(nèi)。這些熱液噴泉溫度高達116℃,pH值(25℃)低至1.52,流量高達158 t/h[5]。噴出的氣體成分主要為CO2,其次為N2,CH4和H2S,來源具有多樣性,主要來自地幔、海洋巖石圈和海底沉積物。

4 ?地震觸發(fā)龜山島火山噴發(fā)的可能性分析

一些區(qū)域性大地震(大于6級)發(fā)生后被認為可能會觸發(fā)附近火山的動蕩或噴發(fā)。此次臺灣花蓮縣海域7.3級地震震中位置與龜山島火山距離較近(<200 km),這次地震事件是否有可能觸發(fā)龜山島火山活動,引起了科學(xué)界和社會各界的廣泛關(guān)注。

4.1 ?火山活動監(jiān)測結(jié)果分析

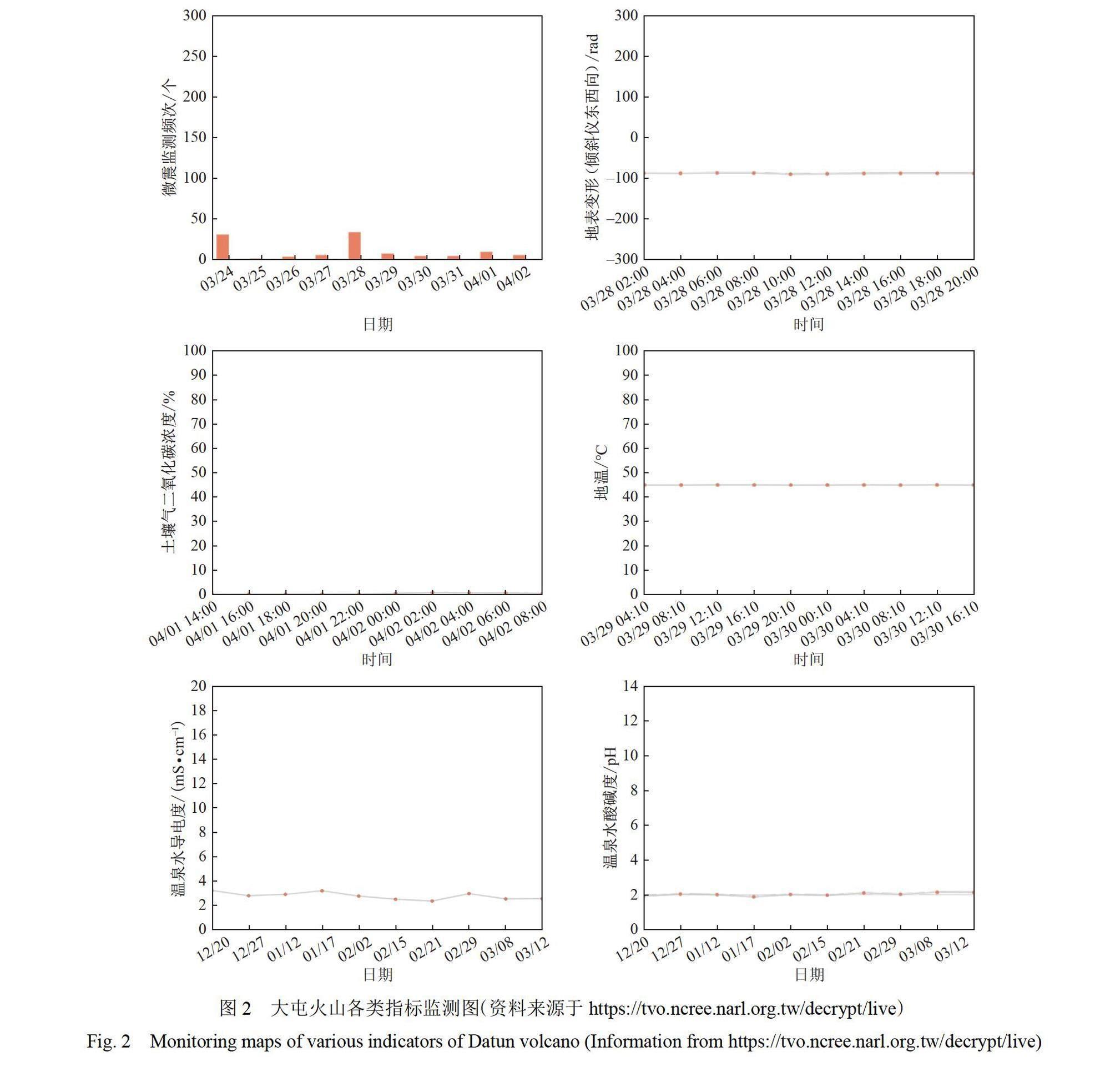

根據(jù)火山活動監(jiān)測資料,臺灣北部主要有大屯火山及龜山島火山2個活動火山區(qū),其中大屯火山監(jiān)測手段豐富,監(jiān)測方式包括微震、溫泉水酸堿度、溫泉水導(dǎo)電度、土壤氣二氧化碳濃度、地溫、地表變形(傾斜度)等。監(jiān)測數(shù)據(jù)(資料來源于https://tvo.ncree.narl.org.tw/decrypt/live)顯示,3月24日—4月2日期間火山區(qū)微震最大頻次約為30個/天,平均頻次小于10個/天,土壤氣二氧化碳濃度接近于零,溫泉水酸堿度、導(dǎo)電度無異常,地溫仍處于平穩(wěn)狀態(tài),同時并未監(jiān)測到地表形變(圖2)。

我們重點分析與此次地震具有相同地質(zhì)構(gòu)造背景的龜山島火山的監(jiān)測情況。相比于大屯火山活動監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)相對完善,龜山島火山活動監(jiān)測數(shù)據(jù)資料較少,2000 年8 月12 日,在龜山島附近海域水深20 m處曾發(fā)現(xiàn)了一個高達6 m的黃煙囪體,分析認為龜山島附近的硫來自巖漿去氣作用產(chǎn)生的H2S和SO2,微量和稀土元素組成反映出其主要來自龜山島安山巖,并受到了海水組分的影響,是安山巖和酸性流體相互作用的結(jié)果。此后火山噴氣活動頻率較低。通過收集龜山島火山120 km范圍內(nèi)的地震目錄(2024年3月29日—4月4日)統(tǒng)計分析表明,此次大震前后火山附近并無地震發(fā)生,地震主要集中在花蓮縣周邊海域,且越靠近火山區(qū)地震震級越小(圖3)。綜上認為,該火山并未表現(xiàn)出異常活動,目前仍處于休眠狀態(tài)。

紅色火山標(biāo)志是龜山島火山,黑色空心圓圈是以龜山島火山為中心半徑120 km范圍內(nèi),實心圓圈為地震震中位置

The red volcano symbol is the Kueishantao volcano, the black hollow circle is within a radius of 120 km from the ?Kueishantao volcano, and the solid circles are ?the location of the epicenter of earthquakes

4.2 ?高光譜氣體分析

為進一步分析此次地震對火山是否存在一定的觸發(fā)作用,本文利用歐空局Sentinel-5P衛(wèi)星氣體觀測數(shù)據(jù)對龜山島火山氣體濃度進行監(jiān)測分析。Sentinel-5P衛(wèi)星搭載的對流層觀測儀(Tropospheric Monitoring Instrument,TROPOMI),其成像分辨率為7 km×3.5 km。本次選取與地震和火山活動密切相關(guān)的CO、SO2開展解譯,獲取了2024年3月1日以來的各觀測點40 km2范圍內(nèi)的濃度最大值、最小值、平均值等和經(jīng)緯度等數(shù)據(jù),最終以平均值代表區(qū)域內(nèi)的氣體濃度。震中位置、龜山島火山和大屯火山對流層氣體CO、SO2濃度時間曲線見圖4、圖5。

從圖4中可以看出,震中、龜山島火山和大屯火山對流層氣體CO濃度隨時間變化具有一致性。在3月8日、3月26日各觀測點出現(xiàn)了低值,部分觀測點的數(shù)據(jù)都是0,總體上濃度變化才0.004 mol/m2,在3倍標(biāo)準(zhǔn)差以內(nèi),未發(fā)現(xiàn)明顯異常信號。

從圖5可以看出,震中區(qū)域3月14日和3月30日出現(xiàn)了一個突跳,可能對應(yīng)此次地震的前兆信號,但是異常并不明顯。龜山島火山的SO2濃度背景值明顯高于震中位置和大屯火山,可能跟該火山常年釋放含硫氣體有關(guān)。大屯火山的濃度曲線雖然有一定的波動,但是總體都在3倍標(biāo)準(zhǔn)差以內(nèi),未發(fā)現(xiàn)明顯異常信號。

雖然此次地震震級高、破壞強度大,但是震中位于海域,深部斷裂活動釋放的氣體大多被海水吸收,地表和對流層未觀測到明顯的異常信號。大屯火山和龜山島火山對流層氣體監(jiān)測也未發(fā)現(xiàn)明顯異常,說明此次地震對兩座火山觸發(fā)作用并不明顯,不排除有延遲觸發(fā)擾動的可能。

4.3 ?地震觸發(fā)火山活動定量計算

除此次地震外,本文還收集了取自史密森學(xué)會的火山爆發(fā)VEI目錄(https://volcano.si.edu/),美國地質(zhì)調(diào)查局的地震目錄(https://earthquake.usgs.gov)及全球質(zhì)心矩張量(GCMT)項目的震級目錄(https://www.globalcmt.org/),共測算篩選了7次地震,這些地震都在對應(yīng)火山上引發(fā)了噴發(fā),整體上TRIGI遠小于10,而本次地震與龜山島火山之間的TRIGI值為19.8,推測由此次地震觸發(fā)潛在火山噴發(fā)的可能性較低(表2)。值得注意的是,TRIGI沒有預(yù)測的目的,因為它不能解釋火山巖漿系統(tǒng)的內(nèi)部狀態(tài),指數(shù)值的大小僅表示觸發(fā)火山活動的概率性。

5 ?討論

地震和火山噴發(fā)都是十分復(fù)雜的地質(zhì)作用過程,地震和火山相互作用的研究還處于起步階段,到目前為止,地震觸發(fā)火山噴發(fā)的物理機制仍存在爭議,地震引發(fā)的擾動更為常見,尤其與熱液系統(tǒng)有關(guān)。但統(tǒng)計結(jié)果說明地震波引起的動態(tài)應(yīng)力變化可以加速火山動蕩,地震波本身可能不足以喚醒靜止的火山,但如果火山處于臨界狀態(tài),它可能會被觸發(fā)噴發(fā)。統(tǒng)計研究表明,只有在火山已經(jīng)準(zhǔn)備好噴發(fā)的情況下,附近的構(gòu)造地震才能觸發(fā)火山噴發(fā)。這通常需要滿足兩個條件:一是火山系統(tǒng)中有足夠的“可噴發(fā)”巖漿;二是巖漿儲存區(qū)內(nèi)存在著巨大的壓力。如果這些條件存在,大的構(gòu)造地震就可能會導(dǎo)致溶解氣體從巖漿中釋出,壓力增加,從而可能導(dǎo)致噴發(fā)。因此,每一次大地震后,需關(guān)注火山周邊一定范圍內(nèi)的火山活動,特別是處在板塊俯沖帶的火山。

地震對火山活動的觸發(fā)作用并不一定表現(xiàn)在直接導(dǎo)致火山噴發(fā),也可能只是引起火山擾動,但最終并未發(fā)生火山噴發(fā)。這需要對所觀測到的資料進行綜合分析,尤其是捕捉關(guān)注巖漿活動的直接信號,如長周期地震和火山顫動信號、明顯的火山氣體釋放加劇及山體膨脹等。本文基于火山監(jiān)測數(shù)據(jù)、高光譜氣體數(shù)據(jù)分析,認為龜山島火山在此次地震前后并未發(fā)現(xiàn)有明顯的異常響應(yīng),隨后通過地震觸發(fā)潛在火山噴發(fā)的無維指數(shù)計算來進行定量分析,初步研究結(jié)果表明,短期內(nèi)2024年4月3日臺灣花蓮縣海域7.3級地震觸發(fā)龜山島火山噴發(fā)的可能性較低。未來將繼續(xù)收集完善火山噴發(fā)前的宏微觀前兆異常資料,跟蹤研判火山活動狀態(tài),得出更可靠的地震觸發(fā)火山活動可能性的研究結(jié)論。

參考文獻

- 李占東,趙佳彬,張日新,等. 臺灣大地構(gòu)造格局及其對油氣的地質(zhì)意義[J]. 地球物理學(xué)進展,2019,34(5):1776-1784 ???Li Z D,Zhao J B,Zhang R X,et al. Tectonic framework of Taiwan and its petroleum geological significance[J]. Progress in Geophysics,2019,34(5):1776-1784

- 楊少華,李海兵,潘家偉,等. 臺灣—呂宋雙火山弧的可能成因:菲律賓板塊北西向加速運動[J]. 地質(zhì)學(xué)報,2022,96(8):2917-2926 ???Yang S H,Li H B,Pan J W,et al. Potential reason of the Taiwan-Luzon double volcanic Chain:The NW accelerated movement of the Philippine Plate[J]. Acta Geologica Sinica,2022,96(8):2917-2926

- 宋雨佳,盤曉東,康建紅. 湯加海底火山噴發(fā)事件回顧及其災(zāi)害影響[J]. 城市與減災(zāi),2022(1):11-14 ???Song Y J,Pan X D,Kang J H. Review on the 2022 eruption of Hunga Tonga-Hunga Haapai volcano and its disaster impact[J]. City and Disaster Reduction,2022(1):11-14

- 陳于高,吳文雄,劉聰桂,等. 龜山島的熱釋光年代研究[J]. 核技術(shù),1999,22(10):633-634 ???Chen Y G,Wu W X,Liu C G,et al. Research of the Kueihanaos TL age[J]. Nuclear Techniques,1999,22(10):633-634

- 陳雪剛,邱中炎,段威,等. 中國臺灣龜山島熱液自然硫中微觀包體的元素富集特征[J]. 地球科學(xué),2018,43(5):1549-1561 ???Chen X G,Qiu Z Y,Duan W,et al. Elemental enrichment in the microscopic inclusions of the native sulfur from Kueishantao hydrothermal system,Taiwan,China[J]. Earth Science,2018,43(5):1549-1561

- Boulesteix T,Legrand D,Taquet N,et al. Modulation of Popocatépetls activity by regional and worldwide earthquakes[J]. Bulletin of Volcanology,2022,84(8):80 ???

- Blaser L,Kruger F,Ohrnberger M,et al. Scaling relations of earthquake source parameter estimates with special focus on subduction environment[J]. Bulletin of the Seismological Society of America,2010,100(6):2914-2926 ???

Analysis on M7.3 earthquake occurred in the sea area of Hualien County,Taiwan,China and the possibility of its triggering volcanic activity

Song Yujia1, 2, Pan Xiaodong1, 2, *, Kang Jianhong1, 2, Gu Guohui1, 2, Guan Sheng1, 2, Li Mengmeng1, 2

1. Jilin Changbaishan Volcano National Observation and Research Station, Jilin Earthquake Agency, Jilin Changchun 130117, China

2. Institute of Volcanology, China Earthquake Administration, Jilin Changchun 130117, China

[Abstract] ?A magnitude 7.3 earthquake occurred at 7:58 a.m. (Beijing time) on April 3, 2024, in the sea area of Hualien County, Taiwan Province, China (23.81°N, 121.74°E), which had a large seismic hazard impact and attracted widespread attention at home and abroad. This paper introduces the geological and tectonic background of the earthquake and its disaster influence, as well as the volcanic activity on Kueishantao volcano that partially collapsed as a result of the seismic effect, and focuses on a comprehensive analysis of the possibility of whether the earthquake will trigger the volcanic activity. Through the analysis of seismic and hyperspectral gas data, it can be seen that the Kueishantao volcano has not yet shown obvious anomalous responses. Then the probability of triggering is quantitatively judged by introducing the non-dimensional index of earthquake triggering potential volcanoes, and the TRIGI value is 19.8 (> 10), which indicates that the probability of earthquake-triggered eruption of Kueishantao volcano is relatively low in the short term. At present, the volcano is still in the state of dormancy from the analysis of qualitative and quantitative aspects. In the future, we will continue to collect and improve macro and micro precursor anomaly data before volcanic eruption, track and judge the state of volcanic activity, and draw more accurate and reliable conclusions about the triggering possibility.

[Keywords] M7.3 earthquake in Taiwan; Kueishantao volcano; volcanic activity