非小細胞肺癌患者術后下肢深靜脈血栓形成的列線圖預測模型構建與評估

李盼盼 孫彩鳳 項克梅

非小細胞肺癌是我國常見的呼吸系統惡性腫瘤。部分非小細胞肺癌患者術后易發生下肢深靜脈血栓(deep vein thrombosis,DVT),DVT主要發生在下肢[1]。DVT是肺癌患者術后死亡的危險因素[2-3]。引發肺癌患者術后發生DVT的因素,還有手術方式、基礎疾病等[4-5]。因此,個體化精準預測非小細胞肺癌患者術后發生DVT的的風險,對降低非小細胞肺癌患者術后DVT發生率尤為重要。構建預測非小細胞肺癌患者術后發生DVT風險的列線圖模型,有利于利用篩選的高風險因素可有效預防術后發生DVT情況并進行個體化預防。基于此,本研究構建個體化預測非小細胞肺癌患者術后發生DVT的列線圖模型,為進一步精準化預估術后發生DVT風險作鋪墊。

資料與方法

一、研究對象

收集2016年1月~2020年3月本院收治的術后發生DVT的非小細胞肺癌患者60例(發生DVT組)、術后未發生DVT的非小細胞肺癌患者70例(未發生DVT組)的臨床資料進行研究;另收集2020年3月~2022年3月期間本院收治的非小細胞肺癌患者87例(發生DVT的35例,未發生DVT的52例)作為驗證組對模型進行外部驗證。TNM分期依據肺癌分期[6],Ⅰ~Ⅱ期53例、Ⅲ期77例。納入標準:(1)所有患者均經病理確診為非小細胞肺癌。(2)患者均接受肺癌根治術。(3)發生DVT患者符合DVT診斷標準[7]:①可能伴有體溫升高(不超過38.5℃)、白細胞計數升高等;②下肢皮膚多呈紫紅色或發紺,淺靜脈擴張,皮膚溫度升高;③存在行走異常、下肢脹痛、疼痛性痙攣癥狀,臥床或抬高患肢可緩解此癥狀;④Homans征(直腿伸踝試驗)陽性,腓腸肌、股三角肌疼痛,脛前出現凹陷性水腫;⑤下肢靜脈彩超檢查提示深靜脈堵塞,下肢存在深靜脈血栓累及。(4)人口統計學和常規臨床試驗數據信息完整。排除標準:(1)術前下肢深靜脈彩超檢查顯示DVT者。(2)術前使用抗凝藥物治療者。(3)合并其他惡性腫瘤者。(4)自身免疫疾病患者。(5)術后因非血栓因素發生嚴重并發癥者。(6)妊娠期女性。本研究經院倫理委員會批準同意。

二、研究方法

收集入選患者年齡、性別、身體質量指數、糖尿病、高血壓、高脂血癥、手術時間、肺癌類型、肺癌分期、術前化療與否、手術方式、術后下床活動時間、出血量、白細胞計數、凝血酶原時間、纖維蛋白原、激活部分凝血酶原時間(Activated Partial Thromboplatin Time, APTT)資料。

三、統計學方法

結 果

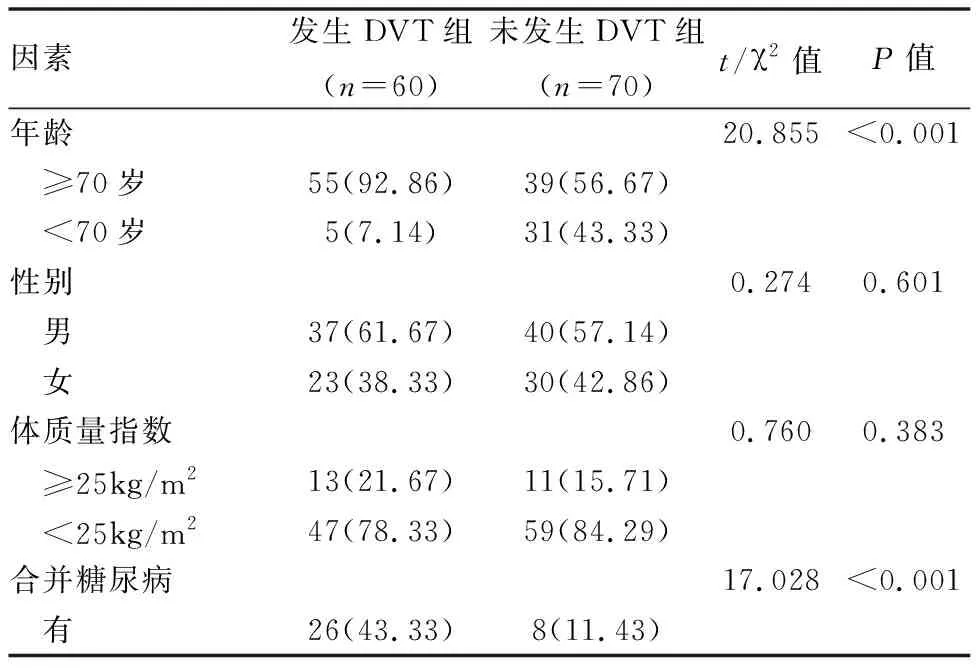

一、建模組中非小細胞肺癌患者術后DVT形成風險的單因素分析

發生DVT組、未發生DVT組患者性別、身體質量指數、合并高血壓比例、合并高脂血癥比例、手術時間≥2 h比例、出血量、術后下床活動時間、白細胞計數、凝血酶原時間、纖維蛋白原、APTT比較差異均無統計學意義(P>0.05);發生DVT組患者合并糖尿病比例、肺腺癌比例、肺癌Ⅲ期比例、術前化療比例、開胸手術比例、年齡≥70歲比例明顯高于未發生DVT組患者,差異有統計學意義(P<0.05)(見表1)。

表1 建模組中非小細胞肺癌患者術后DVT形成的單因素分析[n(%)]

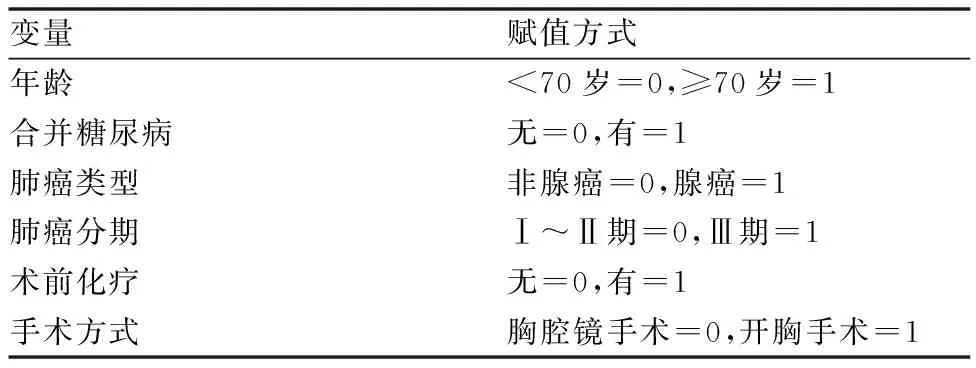

二、非小細胞肺癌患者術后DVT形成的多因素Logistic回歸分析

將非小細胞肺癌患者術后DVT是否形成作為因變量(未發生=0,發生=1),將有統計學意義的單因素(年齡、合并糖尿病、肺癌類型、肺癌分期、術前化療、手術方式)作為自變量進行分析,變量賦值方式(見表2)。多因素Logistic回歸分析結果顯示,年齡≥70歲(OR=4.631,95%CI=1.213~17.682)、合并糖尿病(OR=5.102,95%CI=1.167~22.316)、肺腺癌(OR=7.460,95%CI=1.817~30.626)、肺癌Ⅲ期(OR=5.159,95%CI=1.407~18.913)是影響非小細胞肺癌患者術后DVT形成的危險因素(P<0.05)(見表3)。

表2 變量賦值方式

表3 非小細胞肺癌患者術后DVT形成的多因素Logistic回歸分析

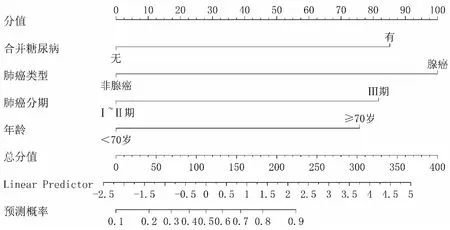

三、預測非小細胞肺癌患者術后DVT的列線圖模型建立

使用R軟件構建非小細胞肺癌患者術后DVT形成的危險因素的列線圖預測模型(見圖1),年齡≥70歲為75分,合并糖尿病為85分,肺腺癌為100分,肺癌Ⅲ期為81分。假如1名患者年齡<70歲(0分),合并糖尿病(85分),非腺癌(0分),肺癌Ⅲ期(81分),即患者總分為166分,于總分值坐標166分處做垂線,對應的預測概率約為73%,則該患者術后發生DVT的風險值為73%,提示臨床上應高度重視對此類患者的預防,以盡可能避免術后發生DVT(見圖1)。

圖1 非小細胞肺癌患者術后DVT形成的列線圖模型

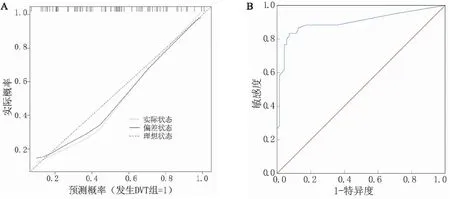

四、非小細胞肺癌患者術后DVT形成的列線圖模型的驗證

預測非小細胞肺癌患者術后DVT的列線圖模型的校準曲線(見圖2A)預測值與實際值基本一致,且Hosmer-Lemeshow擬合優度檢驗χ2=6.016,P=0.538,一致性較好。ROC曲線下面積為0.900(95%CI=0.839~0.960),區分度較優(見圖2B)。

圖2 列線圖預測模型內部驗證 A:校準曲線;B:ROC曲線

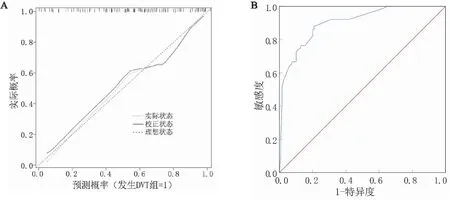

五、非小細胞肺癌患者術后DVT形成的列線圖模型的外部驗證

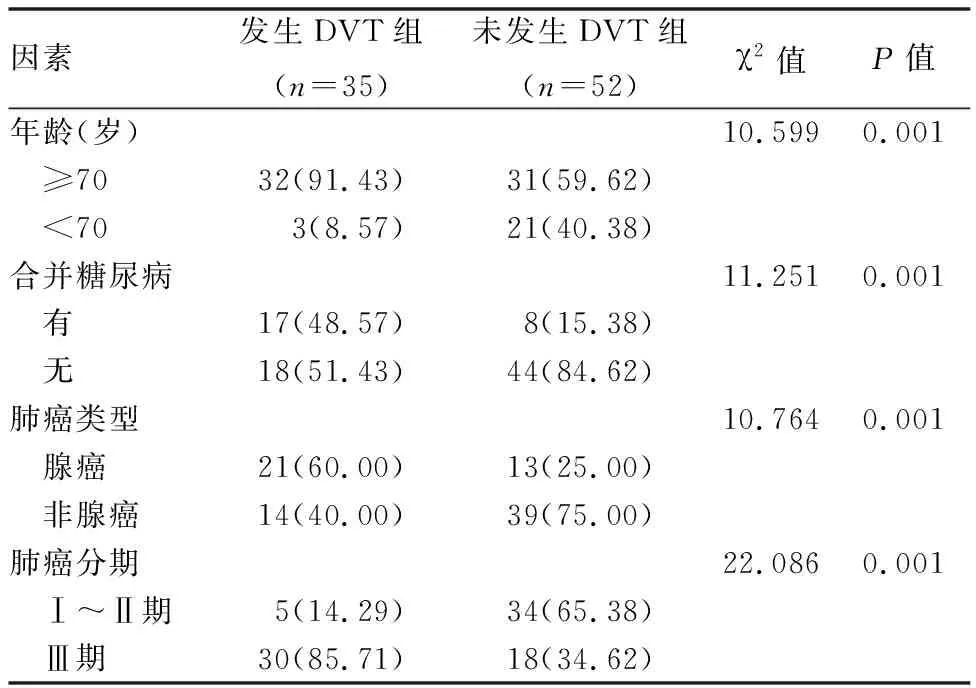

驗證組中發生DVT的共35例,占比40.23%。發生DVT組患者年齡≥70歲、合并糖尿病比例、肺腺癌比例、肺癌Ⅲ期比例明顯高于未發生DVT組患者,差異有統計學意義(P<0.05)(見表4)。以驗證組人群對列線圖模型進行外部驗證,結果顯示校準曲線預測概率與實際概率接近,有良好的一致性(見圖3A),AUC為0.903(95%CI:0.854~0.951),提示預測模型有良好的區分度(見圖3B)。

圖3 列線圖預測模型外部驗證 A:校準曲線;B:ROC曲線

表4 外部驗證發生DVT組與未發生DVT組單因素分析

討 論

血流速度緩慢、血管內皮細胞受損后凝血功能出現異常是下肢深靜脈血栓的主要誘發原因[8]。本研究單因素分析顯示年齡、合并糖尿病、肺癌類型、肺癌分期、術前化療、手術方式是影響非小細胞肺癌患者術后DVT形成的影響因素。多因素Logistic回歸分析顯示年齡≥70歲、合并糖尿病、腺癌、肺癌Ⅲ期是影響非小細胞肺癌患者術后DVT形成的危險因素。本研究基于年齡≥70歲、合并糖尿病、腺癌、肺癌Ⅲ期4項危險因素,構建預測非小細胞肺癌患者術后DVT形成的列線圖模型,能有效評估非小細胞肺癌患者術后DVT形成情況并進行個體化預防。同時,本研究列線圖模型中納入的變量信息在一般醫院住院臨床資料中均可獲得,數據易于收集,患者易于接受,即經簡單計算后可預測術后DVT發生風險,推廣價值大。現已有列線圖模型預測下肢骨折深靜脈血栓形成風險[9]。

本研究顯示,年齡≥70歲對非小細胞肺癌患者術后DVT形成貢獻75分的影響權重。分析原因,老年患者血管內皮損傷加重、血管內膜更加粗糙、血管壁彈性降低、脆性增加[10]。也有學者發現,老年人機體促凝物質較年輕人多,血液黏稠度較年輕人高,老年人伴有靜脈瓣膜功能衰退、靜脈血流淤滯、肌肉松弛與下肢肌肉泵功能減退,以上因素均增加老年非小細胞肺癌患者術后DVT發生風險[11]。因此,護理人員針對年齡較大的患者應該格外關注,以降低DVT發生。本研究中合并糖尿病對非小細胞肺癌患者術后DVT形成貢獻85分的影響權重。一方面,患者若合并糖尿病疾病,機體長期處于高糖狀態,會增加內皮細胞合成縮血管物質,降低合成舒血管物質,從而造成血管長期過度收縮、缺氧;另一方面,患者體內的高血糖會促使體內自由基增多,損傷血管結構、改變血管功能,并引起血管內皮損傷,最終促進血栓形成[12]。機體血糖升高會降低紅細胞凝聚力和變形能力,使血小板處于活化狀態,增強血液流動過程中血小板對血管壁的擠壓和血小板的黏附性,導致血管阻力增大,血黏液稠度增加,易形成血栓[13]。因此,糖尿病會增加非小細胞肺癌患者術后發生DVT風險。因此,護理人員應合理控制患者飲食,護理人員可根據患者的體重、血糖以及活動量分析其每日所需熱量,根據患者的飲食習慣來為其搭配三餐,遵循定時定量的原則,以雜糧、蔬菜為主。對于合并低蛋白血癥的患者,既要保證營養,又要糾正患者的蛋白血癥,將血糖維持在一個正常范圍內。本研究還顯示,腺癌、肺癌Ⅲ期對非小細胞肺癌患者術后DVT形成分別貢獻100分、81分的影響權重;惡性腫瘤患者術后發生DVT的主要影響因素包括腫瘤類型和腫瘤分期。相關文獻表明,非小細胞肺癌病理類型與DVT形成關系密切,其中肺腺癌發生DVT風險高于肺鱗癌,肺腺癌患者常存在凝血系統異常激活,機體處于高凝狀態,較易形成靜脈血栓[14-15]。既往研究顯示,惡性腫瘤的分期越晚,發生血栓的風險越高;因為腫瘤的進展和轉移均會加重肺癌患者血液的高凝狀態,增加血栓形成的風險[16-17]。因此,肺腺癌、肺癌分期越晚會增加非小細胞肺癌患者術后發生DVT風險。本研究對列線圖模型預測非小細胞肺癌患者術后DVT形成列線圖模型進行內部驗證,構建的列線圖預測模型具有較好的區分度[ROC曲線下面積為0.900(95%CI=0.839~0.960)],與一致性(Hosmer-Lemeshow擬合優度檢驗=6.016,P=0.538)。內部驗證的建模組人群數據可能存在過度擬合現象,因此構建預測模型后繼續收集非小細胞肺癌患者進行外部驗證。外部驗證顯示校準曲線的預測概率與實際概率接近,一致性良好,AUC為0.903,因此區分度也較高。

綜上所述,本研究基于年齡、合并糖尿病、肺腺癌、肺癌Ⅲ期4項危險因素構建的列線圖模型,一致性、區分度較好,為臨床制定針對性的個體化防治提供指導。