船舶能效提升技術與標準化發展

王立志 馮書桓 郭婭

摘 要:近年來,對船舶溫室氣體減排的要求不斷提高,面對海事法規和產業界的雙重需求,提高船舶能效被認為是行之 有效的途徑之一。在此背景下,通過國際標準的研制以滿足日益嚴格的國際海事法規和國家地區法規要求,可以促進船舶 生命周期各階段的能效技術的固化與應用。本文從能效技術及其研究方法出發,指出當前主要的船舶能效提升技術,通過 跟蹤國際標準化組織對口渠道的工作進展,說明了短期與中長期能效技術的國際標準發展需求與方向,為國際標準的研制 提供參考。

關鍵詞:船舶能效,國際標準,替代燃料,海洋環境保護

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.03.006

0 引 言

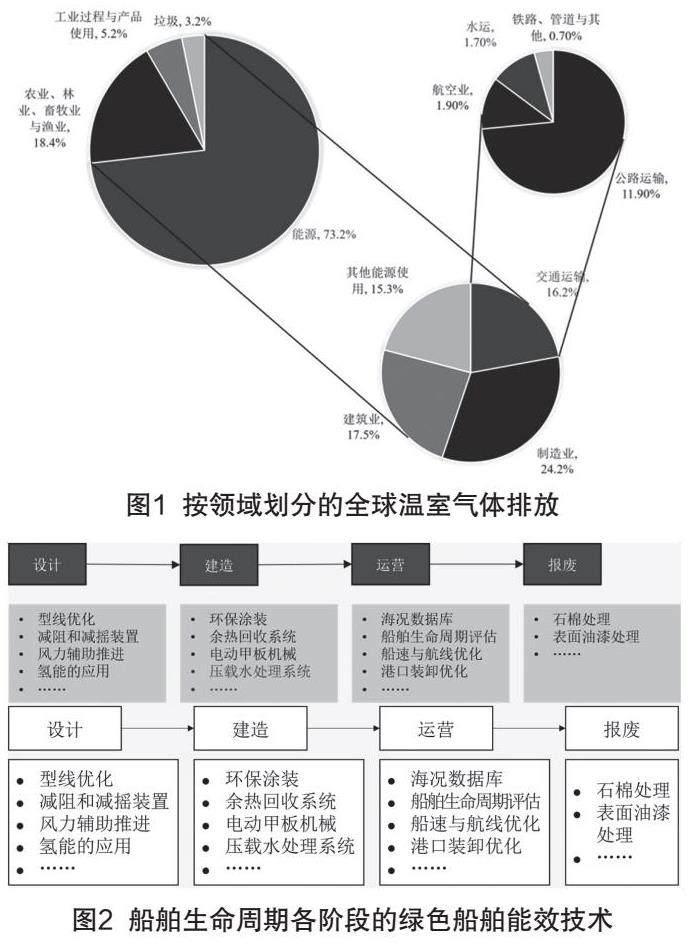

交通運輸在溫室氣體排放中占據相當比例。 根據2016年的數據[1],在世界范圍內,交通運輸所 排放的溫室氣體占溫室氣體排放總額的16%,如圖 1所示。其中海運的排放量約占交通運輸排放量的 11%。對于某些工業化程度較高的地區,如西歐[2]和 中國上海市[3],交通運輸所占的溫室氣體排放比例 接近四分之一。國際海事組織(IMO)于2018年通過 了海運減排協議要求,并于2023年進一步修訂增強,需要在2050年左右(即接近2050年)實現溫室 氣體凈零排放。歐盟根據Fit for 55一攬子計劃修訂 其有關氣候、能源和交通的立法,提出在歐盟區域 內部實行可持續燃料強制要求,把航運排放納入 歐盟碳排放交易體系(ETS)等幾項涉及航運業的 新措施[4]。在此背景下,通過能效提升技術打造高 能源效率的海洋運輸的需求不斷上升,在此過程中 國際標準可以在技術話語權、市場表現的維度提 供有益輸入。本文主要闡述近年來船舶能效技術 的發展現狀,并試圖分析和預測相關產業與國際標 準化的發展趨勢,為后續國際標準研制提供可能有 益的框架。

1 船舶能效技術及其研究方法

目前,在船舶設計、建造、運營和報廢的整個 生命周期的各個環節中,都有船舶能效提升技術涌 現,如圖2所示。本節主要介紹幾種近年來熱門的綠 色船舶相關能效技術及其在學術研究上和工程應 用上的研發方法。

1.1 節能的船型設計

船舶的阻力性能和耐波性是船舶的重要性能, 其中,船舶阻力是船舶能源消耗的主要根源,而耐 波性影響船舶航行的航速和安全。近年來,許多研 究著眼于優化船型[5]或開發減阻[6]、減搖[7]裝置。

在船型設計上,目前在學術研究和生產實踐上 以多目標優化為主流,即以設計航速、靜水阻力、波 浪載荷等多個參數為目標進行協同優化[8]。主要的 研究方向有建立基于計算流體力學(CFD)的水動 力模型,如借助CFD技術對某油輪船體進行了數值 優化[9],并進行了實驗驗證;以及開發高效的優化算 法,如通過將多目標直接型算法與有效的無導數局 部算法相結合,開發了一種混合算法。

就減阻裝置而言,時下氣膜減阻技術[10]較為熱 門。這項技術把空氣通入船底,在船底表面形成流 體密度較低的氣-水混合兩相流,通過改變邊界層 內流場實現降低阻力的效果。在減搖裝置方面,舭 龍骨和減搖鰭[11]的相關研究相對較多。舭龍骨和減 搖鰭都是安裝在船舶舭部的裝置,以增加附體質量 或提供額外回復力的方法減輕船舶橫搖。

總體來說,船型優化的相關研究已開展數十 年,如今大型貨運船舶的船型設計已相當成熟,優 化空間較小。現階段與船型優化相關的研究主要著 眼于開發新的方法以提高船舶性能預報的準確度 并減少數值計算的計算量。相對而言,許多減阻和 減搖裝置的開發尚處于起步階段,還有大量問題有 待解決,距離大規模工程應用還有較大距離,有更 為廣闊的前景。

1.2 環保技術的能效提升

面向IMO在海上安全和海洋環境保護領域的法 規要求,目前海船普遍裝備有必要的環保設備,相 關設備的能效表現同樣對于綠色船舶的節能效果 產生重要影響。以下著重介紹三種相關技術:防污 涂料、余熱回收系統和壓載水處理系統。

防污涂料常用于保護船體免受污垢生物的侵 害,即人們所熟知的“污底”。這些污垢生物會使船 舶水下部分的表面變得粗糙,從而產生額外的阻 力。現有防污涂料(自拋光型、氧化橡膠、瀝青系) 中效果保存時間通常不超過2.5年,海虹老人、佐 敦、國際油漆等國際進口品牌占據市場主導地位。 國內研究工作主要圍繞環保涂料開發、涂料損耗分 析、制備與工藝等內容展開。

目前,商用貨輪主要由柴油發動機驅動,柴油 發動機會向環境排放大量熱量,尤其是廢氣中的熱 量約占總熱量的30%~45%[12]。余熱回收系統旨在 回收大部分熱能和摩擦能損失。這將使燃油效率提 高,船舶輔助發動機的使用量減少,降低二氧化碳 排放。目前系統能效提升的主要手段包括:高效工 質優化、裝置設計優化和熱電轉換組件安裝。

壓載水處理系統可以滿足《國際船舶壓載水和 沉淀物控制與管理國際條約》和國家地區船舶壓載 水排放規定的要求。目前主要的處理技術包括物理 技術和化學技術(含強氧化劑和羥基自由基),其中 電解法是該設備能效優化的主要方向,以處理100 立方壓載水到滿足BWMS規范MEPC.300(72)中 測試標準下耗電量為能效指標,目前市場上的主要 廠商包括青島雙瑞、Techcross、海德薇、Hyundai、 Erma first等。

1.3 清潔能源在船舶推進上的應用

為有效應對全球氣候變化的影響,在傳統低速 柴油機的能效優化空間不斷降低的同時,將新型清 潔/低碳能源應用于船舶推進可能會成為達到航運 減排目標的關鍵方案。相關技術主要包括替代燃料 應用、風力助推船舶、電動船舶以及光伏和氫能在 船舶上的應用。

船舶替代燃料的應用是當前船海領域的研究 熱點,主要包括甲醇、綠氨、液氫、生物燃料等燃料 選擇。燃料的選擇主要取決于發動機技術、質量體 積能量密度、艙容占比、硫化物氮氧化物二氧化碳 排放降低效能、產業鏈供給等因素。目前綠氫和綠 氨在有害物排放角度下具有90%以上的優化效果, 甲醇則在硫氮氧化物、艙容、產業鏈供應、技術成 熟度上表現較好。以上技術的能效提升需要在燃料 全生命周期的框架下進行。

風力輔助推進技術具有悠久的歷史,現代船 舶業主要采用風箏、轉子風帆、固定翼風帆等技術 方案,且以上方案均通過MEPC.1/Circ.896通函作為 “創新技術”納入EEDI框架[13]。研究的主要方向有 風帆控制、船舶結構設計、高效翼形、航線優化等, 商業上目前只有AeroFoil帆和flettner轉子進入商業 應用階段。

2 船舶能效提升技術國際標準化發展

2.1 國際標準發展需求與方向

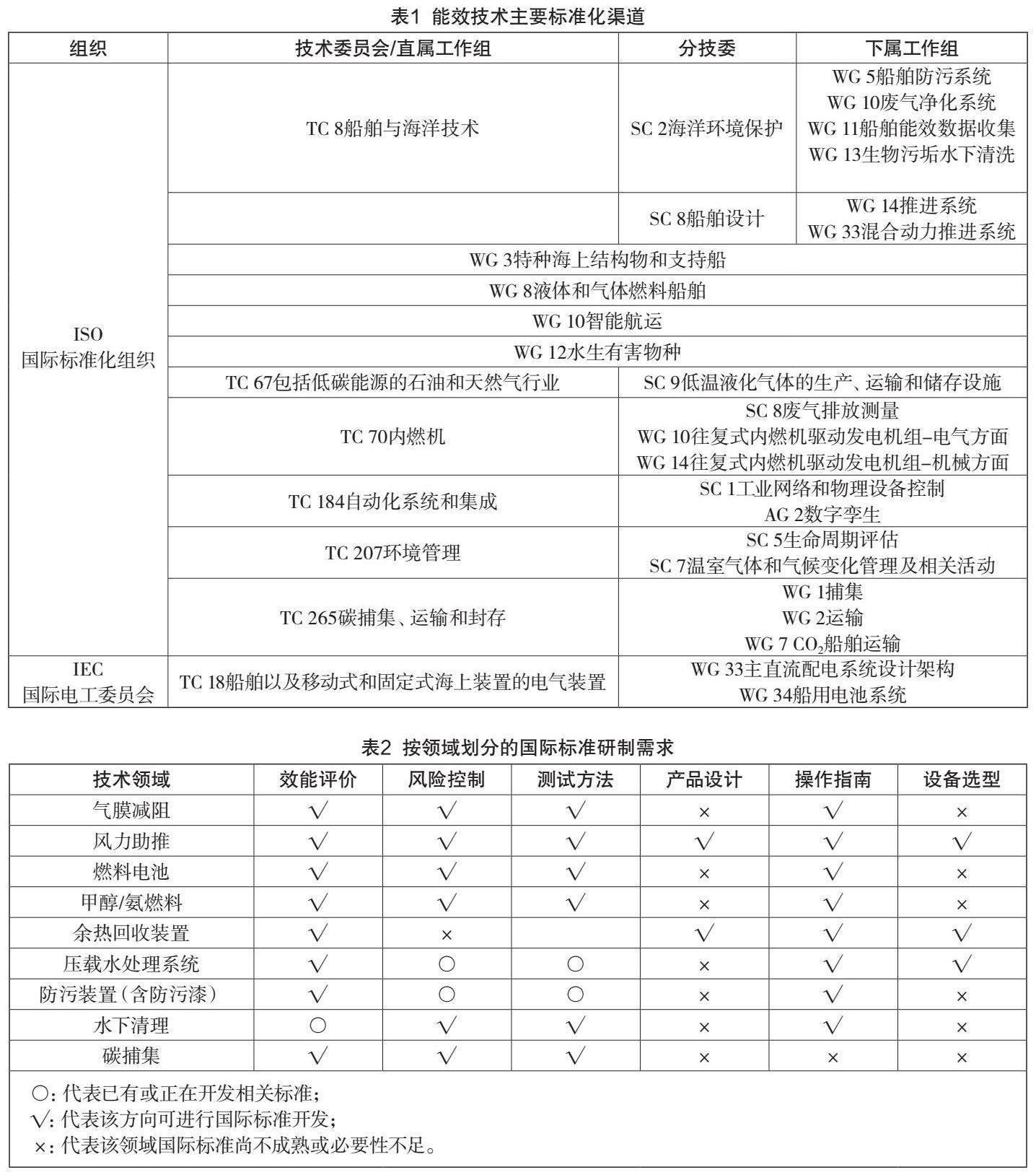

支撐海事領域立法以及行業利益相關方共同 獲益是船舶國際標準化發展的重要動力。以國際標 準化組織船舶與海洋技術委員會(ISO/TC 8)為主 的國際標準化組織覆蓋了綠色船舶能效提升技術 應用的多個領域,目前已開發符合聯合國可持續發 展目標國際標準52項。此外,以上技術的實船應用 與推廣,在相關國際組織的標準提案研制的背景下 將會得到加速,其中與綠色船舶能效提升技術相關 的國際標準化渠道如表1所示。

船舶能效提升技術的國際標準化需求主要來自 于IMO海事法規和產業界利益訴求,其中部分設計 與制造商關于提升船舶設備能效的目標與降低整船 能耗目標的關系尚不明晰。結合前文關于熱點能效 技術的分析,總體上看能效技術的國際標準化需求 如表2所示。值得一提的是關于采用CFD技術對船體 船型進行數值優化缺乏標準化路徑,且所用算法差 異性較強,標準化需求暫不分析。同時國際海事組織 對于甲醇、氨和液氫等替代燃料的全生命周期評價 未形成統一結論,目前已在ISO/TC 207/SC 7中形成了 碳足跡的量化、報告的原則、要求、指南標準,船舶 領域具體燃料的評價標準暫時缺少研制基礎。

在MEPC 80次會議上正式通過的《2023年船 舶溫室氣體減排戰略》,對減排雄心、零/近零排放 技術、指示性校核點提出更新要求,預計將會加 速能效領域的國際標準研制工作。同時,近期以及 未來1~2年內,《控制和管理船舶生物污垢以減少 入侵水生物種轉移的導則》、美國《船舶通用許可 證》替代方案、MARPOL公約附則VI燃油記錄修 訂等事項都將進一步加速該進程。預計ISO下一步 將與MEPC會議熱點議題緊密結合,在船舶風力助 推、船舶水下清理、替代燃料、防污涂料等領域的能效測量方法、效能評價、燃料加注供應及關鍵設 備、操作規程的角度開展標準研制工作。

中國船舶領域科研機構、配套商、制造商在開 發能效技術領域國際標準上具備較好的經驗和基 礎。在壓載水設備、風力助推技術、碳捕集技術等領 域具有市場和產業優勢。結合行業優勢和國際標準 研制需求,首先在開發氣膜減阻技術、風力助推技 術的能效評估、操作流程和安全性測試方法相關標 準領域具有較高的可行性。其次在燃料電池領域, 船用燃料電池存放、使用的安全風險控制和標準化 操作指南同樣具有較好的可操作性。此外可進一步 拓展防污漆性能測定、壓載水處理系統的標準化布 局,將企業與行業的技術指標提高至國際層面。

2.2 國際標準化動態跟蹤

2023年,與綠色船舶能效密切相關的ISO/TC 8全會與TC 8/SC 2全會相繼于9月與11月在歐洲舉 行,本節著重介紹近期能效技術相關的國際標準動 態。在船舶水下清洗領域,挪威與美國分別主導立 項了ISO 6319《主動船體清洗的性能和文件編制方 法》和ISO 20679《船舶生物污垢水下清洗系統測 試指南》,同時美國提出了《采用水箱設施的生物 污垢捕集系統性能評價方法》潛在提案。總體上, 生物污垢清理技術、測試、性能評價、效能控制的 標準化工作已成為熱點。在風力助推船舶領域,韓 國提出《轉子風帆 船舶推進輔助系統》的新項目 提案,計劃提供轉子風帆全尺度平衡性測試的規 范性程序,以支撐船舶能效提升和利益攸關方工 程需求。在防污涂料領域,日本專家立項并研制了 ISO 21716《防污漆篩選生物試驗方法》系列標準, 中國專家則于SC 2全會上提出了《船舶防污涂層磨 蝕率實驗室測定方法》潛在提案。在壓載水系統領 域,ISO 3725: 2023《壓載水排放合規監測裝置性 能的評估方法》正式發布,中國專家提出的ISO/AWI 23817《壓載水管理系統(BWMS)使用電解法對壓 載水管理系統進行調試測試程序》于11月成功立 項,計劃提供對船上電解法壓載水管理系統進行調 試測試的指南。在替代燃料領域,于ISO/TC 8/WG 8下開發的ISO/AWI 22120《甲醇燃料船舶加注規 范》8月成功立項,計劃對用于加注甲醇燃料船舶的 甲醇加注轉運系統和設備提出規定和要求。

另一個值得關注的能效領域國際標準是2021 年由丹麥標準化協會發起,丹麥西西延森、斯文堡 國家海洋學院、代斯米,瑞典阿法拉伐積極參與的 ISO 8933系列國際標準。目前ISO/DIS 8933-1《能效 第1部分:海上單個組件的能效》、ISO/DIS 8933-2 《能效 第2部分:海上單個功能單元的能效》均已 進入DIS階段,預計將于2024年下半年正式發布。 該系列標準的研制范圍涵蓋五種類型功能系統: 壓力與流體、照明、加熱與冷卻、機械功能以及創 新能效技術的推進系統。盡管技術委員會專家關于 前四個系統對于整船能效提升的作用仍有爭論,但 項目推進速度仍舊較快。創新能效技術的推進系統 對于船舶整船能效提升的作用得到了技術委員會 專家的普遍認同。標準的相關章節中涵蓋了太陽能 光伏、風力助推、燃料電池、余熱回收系統能效計 算中的輸入輸出、邊界、計算方法的規定。

總體來看,由于能效提升技術與當前IMO關于 溫室氣體減排、防污公約聯系緊密,近年來國際標 準研制熱度較高。考慮到技術成熟度與市場應用, 短期內的主要熱點領域包括:船舶防污底裝置、船 舶水下清洗(人工/機器人)、船舶能效指標相關數 據、風力助推技術、氣膜減阻技術等。

3 結 語

按發展模式來分,船舶能效提升技術可以分為 兩類:傳統技術的再發展(如船型優化、風力輔助 推進、船速和航線優化等)和新發展的技術(如替 代燃料、電動船舶、氫能在船舶推進上的應用等)。 這些技術的發展路徑普遍以傳統技術為靈感,通過 現代的研究方法(如數值方法、優化設計、高精度 控制等)對傳統技術進行優化。盡管這些技術并不能從根本上解決船舶依賴化石能源的問題,但作為 達成船舶溫室氣體減排目標的過渡方案,這些技術 成熟度較高、船東易于接受,反而成為了國際標準 研制的熱點。本文認為,近期來看集合中國船舶行 業內部的優勢力量,在“傳統技術”領域提出國際 標準方案是必要且及時的。積累旨在完全擺脫化石 能源,并從根本上實現綠色船舶構想的新技術,則 是中長期推動國際標準發展的基礎,目前可以更多 考慮新技術在管理、流程、風險、安全和界面等層 面的國際標準新項目開發。

參考文獻

RITCHIE H, ROSER M, ROSADO P. CO and greenhouse gas emissions[EB/OL]. (2020-08-07)[2023-11-20]. https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas[1]emissions.

IEA. Global CO2 emissions by sector, 2019-2022[EB/OL]. (2023-03-02)[2023-11-20]. https://www.iea.org/data-and[1]statistics/charts/global-co2-emissions-by-sector-2019-2022. GUAN Y, SHAN Y, HUANG Q, et al. Assessment to China's recent emission pattern shifts[J]. Earth's Future, 2021, 9(11): e2021EF002241.

GERRETSEN I. EU carbon tax puts a price on shipping emissions[EB/OL]. (2022-02-03)[2023-11-20]. https:// chinadialogue.net/en/transport/eu-carbon-tax-puts-a[1]price-on-shipping-emissions.

CHI Y, HUANG F. An overview of simulation-based hydrodynamic design of ship hull forms[J]. Journal of Hydrodynamics, Ser. B, 2016, 28(6): 947-960.

郭樂揚, 阮海妮, 李文戈, 等. 船舶減阻表面工程技術研 究進展[J].表面技術,2022,51(9):53-64+73.

董美華,馬汝建,趙東.船舶減搖技術研究進展[J].濟南大 學學報:自然科學版,2008,22(2):183-188.

P E R C I VA L S , H E N D R I X D , N O B L E S S E F. Hydrodynamic optimization of ship hull forms[J]. Applied Ocean Research, 2001, 23(6): 337-355.

PER I D, ROSSET T I M, CAMPANA E F. Design optimization of ship hulls via CFD techniques[J]. Journal of ship research, 2001, 45(2): 140-149.

ZVERKHOVSKYI O, VAN TERWISGA T, GUNSING M, et al. Experimental study on drag reduction by air cavities on a ship model[C]//30th Symposium on Naval Hydrodynamics, Hobart, Tasmania, Australia. 2014.

LIN J F, HAN Y, SU Y M, et al. Hydrodynamic performance of a Magnus anti-rolling device at zero and low ship speeds[J]. Ocean Engineering, 2021, 229: 109008.

趙淼,金益晨,繆紅建.船舶余熱回收效率改善研究[J].價 值工程,2022,41(33):109-111.

R?S?G E. GHG Emissions from International Shipping[J]. Poredbeno pomorsko pravo, 2022, 61(176): 63-81.

作者簡介

王立志,通信作者,碩士研究生,助理工程師,研究方向為 船舶與海洋工程標準化。

馮書桓,碩士研究生,工程師,研究方向為國際海事法規。

郭婭,碩士研究生,高級工程師,研究方向為船舶與海洋工 程標準化。

(責任編輯:張佩玉)