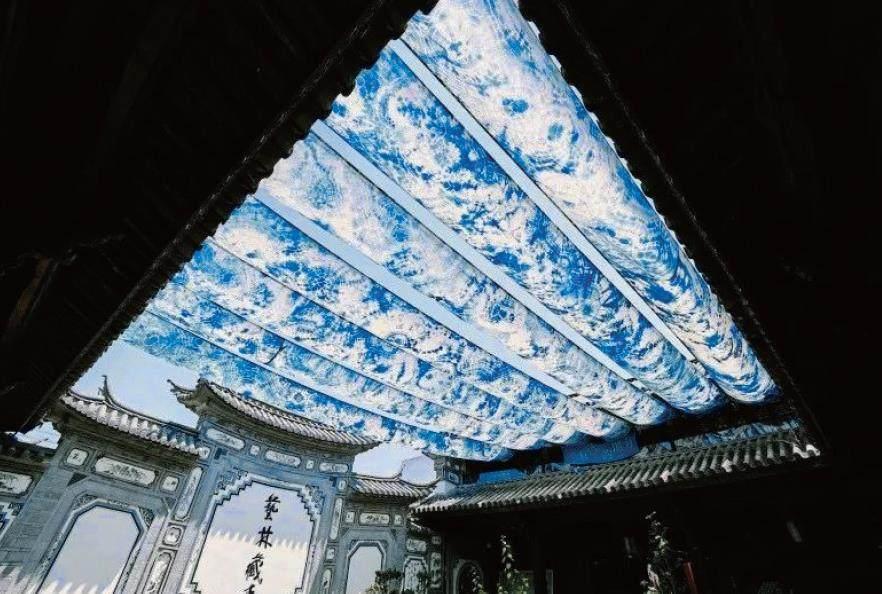

多彩因“染”而生 傳承非遺文化扎染技藝

陳嘉遠

白族扎染技藝是云南省大理市地方傳統紡織品染色技藝,于2006 年經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

扎染古稱“絞纈”,是我國一種古老的紡織品染色技藝。扎染一般以棉白布或棉麻混紡白布為原料,染料主要是植物藍靛(云南民間俗稱“板蘭根”)。

據史書記載,東漢時期大理地區就有染織之法。唐貞元十六年(800 年),南詔舞隊到長安獻藝,所著舞衣“裙襦鳥獸草木,文以八彩雜革”即扎染而成。明清時期,洱海白族地區的染織技藝已達到了很高的水平,出現了染布行會,明代洱海衛紅布、清代喜洲布和大理布均是名噪一時的暢銷產品。近代以來,大理染織業繼續發展,周城村成為遠近聞名的手工織染村。

大理白族扎染工藝由手工針縫扎,用植物染料反復浸染而成,產品不僅色彩鮮艷、永不褪色,而且對皮膚有消炎保健作用,克服了現代化學染料對人體健康有害的副作用。大理喜洲白族婦女在將圖案藝術、古代結扎技法和現代印染工藝結合的基礎上推陳出新,發展了彩色扎染這種新的手工印染技術。彩色扎染突破了傳統單色扎染色調方面的局限,強調多色的配合和色彩的統一,利用扎縫時寬、窄、松、緊、疏、密的差異,體現出染色的深淺不一,形成了不同紋樣的藝術效果。

大理白族扎染布料多以藍底白花為主,圖案大多是與生活相關的花草蟲魚,也有不少自然流暢的線條,頗有傳統水墨畫的樸素優雅。

扎染的制作方法別具一格,舊籍生動地描述了古人制作扎染的工藝過程:“‘擷撮采線結之,而后染色。即染,則解其結,凡結處皆原色,余則入染矣,其色斑斕。”扎染的主要步驟有畫刷圖案、絞扎、浸泡、染布、蒸煮、曬干、拆線、漂洗、碾布等,其中主要有扎花、浸染兩道工序,技術關鍵是絞扎手法和染色技藝。染缸、染棒、曬架、石碾等是扎染的主要工具。

扎花

扎花原名“扎疙瘩”,即在選好布料后,按花紋圖案要求,在布料上分別使用撮皺、折疊、翻卷、擠揪等方法,使之具有一定形狀,然后用針線一針一針地縫合或纏扎,將其扎緊縫嚴,讓布料變成一串串“疙瘩”。扎染用的布料過去完全采用白族自家手工織的較粗的白棉土布,而由于現在土布已較少,因此主要使用工業機織白布、包裝布等布料,其吸水性強,質地柔軟。

扎花是以縫為主、縫扎結合的手工方法,具有表現范圍廣泛、刻畫細膩、變幻無窮的特點。

浸染

浸染,即將扎好“疙瘩”布料先用清水浸泡一下,再放入染缸里,或浸泡冷染,或加溫煮熱染,經一定時間后撈出晾干,然后再將布料放入染缸浸染。如此反復,每浸一次顏色就深一層,即“青出于藍”。

浸染到一定程度后,將布料撈出,放入清水中將多余的染料漂除,晾干后拆去纈結,將“疙瘩”挑開,熨平整。被線扎纏縫合的部分未受色,呈現出空心狀的白布色,便是“花”;其余部分呈深藍色,即是“地”,便出現了藍底白花的圖案花紋來。至此,一塊漂亮的扎染布就完成了。

浸染之后需要曬干,使“花”和“地”之間呈現出一定的過渡性漸變效果,多冰裂紋,自然天成,生動活潑,克服了畫面、圖案呆板的問題,使得花色更顯豐富自然,形成以花形為中心,變幻玄妙的多層次暈紋,凝重素雅,古樸雅致。

拆線

扎染品種繁多,圖案豐富,多表現吉祥美好的寓意,主要有花草植物、鳥獸魚蟲、圖案圖形、自然景物、字體符號等。超過1000 種紋樣蘊含著白族深厚的歷史文化積淀,折射出白族的民情風俗與審美情趣。

白族扎染將藍色體現得淋漓盡致,形態各異的圖案讓人目不暇接,值得人們靜下心來去感受。