地下建筑工程防水材料的性能研究

劉慕

(中國人民解放軍31461部隊,沈陽 110000)

1 引言

地下建筑工程在緩解土地資源壓力和完善城市交通體系等方面發(fā)揮著十分重要的作用。 在地下建筑工程中,滲漏水問題十分常見。 地下建筑工程中滲漏水主要分為自然因素和人為因素兩類,其中,自然因素包括短時間暴雨襲擊、地質(zhì)巖層垮塌、巖層運動、泥石流和地震等。 材料質(zhì)量不合規(guī)也是造成地下建筑工程滲漏水的原因之一[1]。 在地下建筑工程防水工作中,細部構(gòu)造防水十分重要,特別是變形縫防水。 然而,現(xiàn)階段變形縫防水的構(gòu)造設(shè)計和方案實施還存在較多的約束和限制,如防水材料試驗模型操作復雜且變量較多、涉及變形縫膏狀體材料的技術(shù)應用較少、 可以替代中埋止水帶的構(gòu)造應用技術(shù)較少等[2]。 此外,地下建筑工程防水中還存在其他一些問題,如防水材料和工程概況不匹配、防水層出現(xiàn)反復滲漏等[3]。基于這些問題,研究采用了一種新型的變形縫止水材料,對該材料的性能進行了試驗設(shè)計, 也對其進行了更深入的構(gòu)造防水設(shè)計和滲漏治理設(shè)計。

2 變形縫止水材料的性能試驗設(shè)計

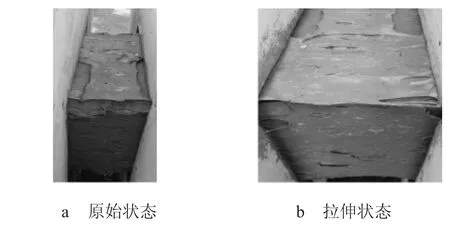

針對地下建筑工程的滲漏水問題, 研究選取了一種名叫Three Component Modified Polymer Flexible Sealing Material(MPF -SM)的材料。 MPF-SM 材料的最初形態(tài)是液態(tài),通常在4 h 后凝固,1 d 后便能進行施工, 并且在1~3 d 內(nèi)完成固化,之后便是彈性固態(tài)。 MPF-SM 材料的具體成分有聚醚多元醇、異氰酸酯、催化劑、偶聯(lián)劑和擴鏈劑。 MPF-SM 材料可以呈膏狀緊密地對變形縫進行填補,具有高恢復性、無污染、防水性、價格合適和延展性等優(yōu)點。 MPF-SM 材料的原始狀態(tài)和拉伸狀態(tài)如圖1 所示。

圖1 MPF-SM材料的原始狀態(tài)和拉伸狀態(tài)

為了對止水材料的防水效果進行檢驗,研究進行了MPFSM 材料防水構(gòu)造截面和防水性能試驗,并對膏狀體止水材料試驗模型進行了設(shè)計。 在不同的試驗中,變形縫的縫寬被設(shè)置為32 mm 和52 mm。 防水構(gòu)造截面試驗時涉及的截面類型有普通型和T 形,材料厚度皆為40 mm。 防水性能試驗主要是對兩種縫寬下的不滲水極限水壓進行測試,材料厚度皆為60 mm,且需要用到左右固定試件。

防水構(gòu)造截面試驗分為兩組,即在不同縫寬下不同防水構(gòu)造截面的拉伸對比。不同防水構(gòu)造截面性能好壞的判斷依據(jù)是MPF-SM 材料出現(xiàn)了脫離試件或拉裂的情況,橫向拉伸主要是通過槽鋼和絲杠來完成。 此外,兩組防水構(gòu)造截面中MPF-SM材料皆為整縫填補, 且普通型的嵌縫深度為62 mm,T 形的嵌縫深度為42 mm,溢出12 mm,兩側(cè)分別延長22 mm。

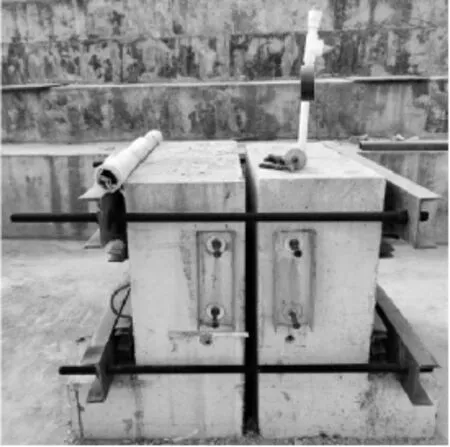

針對MPF-SM 材料防水性能的試驗, 研究將4 組固定試件分別用在不同的地方。 其中兩組被固定在地坪,剩余的兩組分別用于32 mm 和52 mm 的寬變形縫。 在對試件進行注水時,要確保時間間隔是一致的,之后再通過觀察水壓表的數(shù)據(jù)來判斷MPF-SM 材料的承壓情況。 試驗模型如圖2 所示。

圖2 防水性能試驗模型

建筑物在外界因素作用下常會產(chǎn)生變形, 導致開裂甚至破壞。 變形縫是針對這種情況而預留的構(gòu)造縫。 在圖2 中,變形縫是指左右兩個試驗構(gòu)件中間的縫隙。 為了對試驗中試件的變形縫進行防水構(gòu)造設(shè)計, 研究在采用MPF-SM 材料的同時也使用了界面增強劑和泡沫板。 MPF-SM 材料主要分布在注水腔的頂部、側(cè)部和底部,泡沫板主要圍繞MPF-SM 材料。此外,MPF-SM 材料的厚度為62 mm,泡沫板的厚度為22 mm。在具體的MPF-SM 材料防水性能試驗模型中, 左右固定試件會和單邊側(cè)翼固定在一起。 此外,為了模仿迎水面與背水面,注水腔會被設(shè)置在右固定試件中, 而相應的空腔則會被放置在左固定試件中。 注水腔上會有一個操作口用來施作MPFSM 材料,而在施作結(jié)束后需要對該操作口進行封閉,之后再在右固定試件上安置注水管和壓力表。 壓力表的測量范圍為0~1.7 MPa,精度為0.05 MPa。 在向注水腔注水時,需要逐步增加水量,當水壓值出現(xiàn)顯著的變化時,即說明MPF-SM 材料出現(xiàn)了泄漏。 研究所采用的固定試件全部都是由鋼筋混凝土構(gòu)成。

3 變形縫止水材料的性能試驗結(jié)果分析

在防水構(gòu)造截面試驗中,使用普通型和T 形截面的MPFSM 材料是從32 mm 縫寬進行拉伸的。 當縫寬拉伸到92 mm時,采用普通型截面的MPF-SM 材料被斷開,而采用T 形截面的MPF-SM 材料完整無損,且和混凝土結(jié)構(gòu)面粘連較緊。當從52 mm 縫寬進行拉伸時, 采用普通型截面的MPF-SM 材料在拉伸到132 mm 時就已然被拉斷,而采用T 形截面的MPF-SM材料仍然完好,且和混凝土結(jié)構(gòu)面粘連較緊。

可以看出, 采用T 形截面的MPF-SM 材料可以很好地粘連混凝土結(jié)構(gòu)端面,在密封和防水上具有不錯的效果。 此外,研究設(shè)計的MPF-SM 材料溢出可以在一定程度上減少變形縫在拉伸后出現(xiàn)掉落等情況。

在MPF-SM 材料防水性能的試驗中,MPF-SM 材料變形縫縫寬為32 mm 和52 mm。試驗耗時2 d。為了防止試塊因水壓產(chǎn)生位移而導致變形縫發(fā)生變化, 試驗利用絲杠和槽鋼來構(gòu)造壓緊裝置來限制變形縫發(fā)生變化。 試驗1 的變形縫縫寬為32 mm。 當腔內(nèi)水壓為0.1MPa 和0.2 MPa 時,變形縫縫寬沒有發(fā)生改變,且左右固定試件也沒有出現(xiàn)滲漏和移動。 當腔內(nèi)水壓為0.3 MPa 時,盡管變形縫縫寬沒有發(fā)生改變,但是右固定試件的密封出現(xiàn)了滴漏。 對0.3 MPa 水壓進行保壓,時間大于2 h 后,發(fā)現(xiàn)左右固定試件沒有出現(xiàn)滲漏。 當腔內(nèi)水壓為0.35 MPa 和0.4 MPa 時,變形縫縫寬都發(fā)生了改變,分別擴大了5 mm 和30 mm。 此外,當腔內(nèi)水壓為0.4 MPa 時,發(fā)生了滲水。 試驗2 的變形縫縫寬為52 mm。 當腔內(nèi)水壓為0.1MPa和0.2 MPa 時, 變形縫縫寬皆未改變, 且防水材料也皆未滲漏。 當壓力從0.3 MPa 降低到0.25 MPa 時,密封蓋左下角出現(xiàn)了漏水。 之后重新將腔內(nèi)水壓加壓到0.3 MPa。 當腔內(nèi)水壓分別為0.3 MPa 和0.35 MPa 時,變形縫縫寬未發(fā)生改變,且防水材料也沒有漏水, 但是當水壓為0.3 MPa 時壓力已經(jīng)很難再打入了。當腔內(nèi)水壓為0.4 MPa 時,對其進行超過2 h 的保壓,此時變形縫縫寬未出現(xiàn)變化,但是防水材料出現(xiàn)了漏水。

可以看出,當MPF-SM 材料變形縫縫寬為32 mm 和52 mm時,一道防水層能承受的最大水壓皆為0.4 MPa。 變形縫都沒有出現(xiàn)漏水情況, 并且至少可以維持2 h。 這都說明了MPFSM 材料具有良好的防水性。

4 地下建筑工程變形縫MPF-SM材料構(gòu)造設(shè)計和滲漏治理

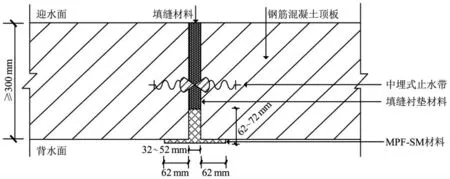

MPF-SM 材料可應用在地下建筑工程的結(jié)構(gòu)頂板、 底板和側(cè)墻的變形縫, 而不同的位置也有不同的防水構(gòu)造和滲漏治理設(shè)計。 對于結(jié)構(gòu)頂板變形縫的背水面,研究在其上方放置了MPF-SM 材料。 結(jié)構(gòu)頂板變形縫的防水需要有2~3 道的防水設(shè)計,因此,研究分別設(shè)計了2 道和3 道的防水構(gòu)造。 其中,2 道防水設(shè)計除了主要含有MPF-SM 材料, 還含有中埋式止水帶。 結(jié)構(gòu)頂板變形縫背水面基于MPF-SM 材料的具體構(gòu)造如圖3 所示。

圖3 結(jié)構(gòu)頂板變形縫背水面基于MPF-SM材料的具體構(gòu)造

從圖3 可以看出, 該構(gòu)造主要涉及填縫襯墊材料、MPFSM 材料、鋼筋混凝土頂板、填縫材料和中埋式橡膠止水帶。 當環(huán)境溫度過高時,應該采用中埋式金屬止水帶。 3 道防水設(shè)計除了含有2 道防水設(shè)計的內(nèi)容, 還涉及變形縫迎水面的防水材料,如在迎水面的外貼止水帶或防水卷材。 在滲漏治理上,對于兩道防水設(shè)計,第一步要做的是刪除部分材料,像早已斷開的中埋止水帶和原始的填縫材料等。 第二步是放入材料進行堵漏,第三步是替換填縫襯墊材料,第四步是注入MPF-SM材料。 對于3 道防水設(shè)計,大致步驟和兩道防水設(shè)計一致,只是不需要對填縫襯墊材料進行替換, 并且還需要刪除早已斷開的外貼止水帶。 為了提升變形縫的防水能力,研究在結(jié)構(gòu)頂板變形縫的迎水面和背水面都用MPF-SM 材料來進行防水。在結(jié)構(gòu)底板和側(cè)墻變形縫的防水設(shè)計上, 該二者背水面的2道和3 道防水設(shè)計和結(jié)構(gòu)頂板變形縫背水面的防水設(shè)計是一致的。 在滲漏治理上,該二者背水面2 道和3 道防水設(shè)計的滲漏治理和結(jié)構(gòu)頂板變形縫背水面的滲漏治理是相同的。 結(jié)構(gòu)底板和側(cè)墻變形縫的迎水面和背水面都采用了MPF-SM 材料。 研究設(shè)計的2 道防水構(gòu)造可用在不同類別小于或等于二級防水等級的地下建筑工程, 而3 道防水構(gòu)造可用在一級和二級。

5 結(jié)論

為了解決地下建筑工程變形縫的滲漏水問題, 研究設(shè)計了一種MPF-SM 材料, 并在該材料的基礎(chǔ)上對變形縫防水構(gòu)造和滲漏治理進行了設(shè)計。 研究結(jié)果顯示, 當縫寬為32 mm時, 采用普通型防水構(gòu)造截面的MPF-SM 材料被拉伸到92 mm 時出現(xiàn)了斷開,而此時采用T 形防水構(gòu)造截面的MPFSM 材料沒有出現(xiàn)開裂。 當縫寬為52 mm 時,采用普通型防水構(gòu)造截面的MPF-SM 材料被拉伸到132 mm 時便被拉斷,而此時采用T 形防水構(gòu)造截面的MPF-SM 材料仍然完好。因此,采用T 形防水構(gòu)造截面的MPF-SM 材料具有更好的粘接性和防水性。 在變形縫縫寬為32 mm 和52 mm 且腔內(nèi)水壓范圍在0.1~0.4 MPa 時,變形縫都沒有出現(xiàn)漏水情況,并且至少可以維持2 h,MPF-SM 材料具有良好的防水性。 由于時間的限制,MPF-SM 材料還沒有被廣泛應用, 還處于初步研究階段。MPF-SM 材料在防水施工方案上還可以進行深入, 需要考慮到其他因素對防水性能指標的影響。