老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的因素分析及風險預測可視化模型構建

畢大磊 郅樹升

腹股溝疝是臨床常見的外科疾病,占全部腹外疝的90%[1]。資料顯示,腹股溝疝的終身發病率為男性27%,女性3%,群體患病率為3.6‰,60 歲以上人群的患病率為11.6‰[2],主要表現為腹股溝部位出現可還納或難以還納的包塊,伴有不同程度的下腹部不適、疼痛或牽拉感,如延誤治療,可能導致腹股溝疝嵌頓、壞死、穿孔等嚴重并發癥,危及生命。目前腹腔鏡修補術是腹股溝疝的首選治療方式,通過在腹壁上切開幾個小孔,將鏡頭和器械插入腹腔內,在監視器上觀察并操作,在缺損處的內側覆蓋合成材料,從而達到修補目的。腹腔鏡修補術具有創傷小、恢復快、并發癥少及美觀等優點,但其術后復發率仍較高,約5%~10%,而老年人由于其生理特點和合并癥等因素,更易復發[3,4]。盡管目前已有關于老年腹股溝疝患者接受腹腔鏡手術后的復發因素的研究[5,6],但僅采用傳統分析方式如多因素分析,無法直觀顯示各個因素對復發風險的影響,且尚缺乏對應的風險預測模型。風險預測可視化模型是一種利用數據分析和可視化技術來預測和展示潛在風險的工具,結合了數據挖掘、機器學習和可視化技術,將模型通過圖表、地圖等形式直觀可視化的展示出風險情況,使用戶能夠更容易理解和分析復雜的風險數據,現已被廣泛應用于臨床風險預測[7,8]。本研究旨在分析老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的因素,并構建風險預測可視化模型,以期為臨床評估老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發風險提供參考。

1 材料與方法

1.1 研究對象回顧性收集2017 年8 月~2022 年8 月于我院行腹股溝疝腹腔鏡術的597 例患者的臨床資料,經計算機產生隨機數表以2:1 將患者分為學習集(398 例)、測試集(199 例)。男494 例,女103 例;年齡60~82 歲,平均(66.88±6.34)歲;體質指數(Body mass index,BMI)16.98~31.30kg/m2,平均(23.42±2.57)kg/m2。患者及家屬均簽署書面同意書。

1.2 納入、排除標準納入標準:①符合《成人腹股溝疝診療指南(2014 年版)》中腹股溝疝診斷標準[9],經超聲檢查證實;②年齡≥60 歲;③符合腹股溝疝腹腔鏡手術指征,并行腹腔鏡修補術;④有完整的臨床資料和隨訪結果。

排除標準:①合并嚴重心、肺、腎、肝等器官功能不全或失代償者;②合并嚴重凝血功能障礙或使用抗凝藥物者;③有腹腔鏡手術禁忌證,如腹部感染、腹壁廣泛粘連、腹部大型腫瘤等;④既往麻醉藥物或補片材料過敏史;⑤過去6 個月內接受過其他腹部手術;⑥存在其他影響本研究結果因素者,如免疫缺陷、惡性腫瘤等;⑦精神異常者。

1.3 方法

1.3.1 患者臨床資料收集 經查看病歷、詢問患者等方式收集臨床資料,包括性別,年齡,術前BMI、吸煙史、飲酒史、高血壓、糖尿病、冠心病、高脂血癥、慢性咳嗽、長期便秘、腹股溝疝家族史、下腹部手術史、病程、術前術區疼痛、病變位置、疝類型、疝環粘連程度、嵌頓疝、巨大疝、隱匿疝、疝后壁腹膜松弛、腹股溝管脂肪瘤、腹股溝管長度、外環口內徑、內環口內徑、內環口類型、急診手術、麻醉方式、手術用時、手術方式、補片種類、補片大小、確切高位結扎、結扎方式、結扎線類型、術后開始下床活動時間、術后每日平均站立時間。根據羅馬Ⅲ標準,長期便秘是指超過3 個月每周排便次數<3 次,或者有以下兩種或兩種以上的癥狀:排便費力;糞便干結或硬;排便不盡感;需要手法幫助排便;無法自發排便[10]。

1.3.2 術后隨訪 術后隨訪12~72 個月,中位隨訪時間37(15,70)個月。復發標準:患者有腹股溝區包塊、疼痛或不適感;可觸及腹股溝區有減壓性或難復性的包塊,咳嗽或用力時出現包塊,提示復發可能,經影像學檢查進一步確診。根據是否復發將學習集患者分為復發組、無復發組。

1.4 統計學方法數據分析采用SPSS 25.0 軟件,計數資料表示為n(%),行χ2檢驗;符合正態分布的計量資料表示為,用獨立樣本t檢驗;不符合正態分布的計量資料表示為M(Q1,Q3),行Mann-Whitney U 檢驗;經Cox 回歸分析老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的影響因素,構建回歸方程h(t,x)=h0(t)exp(β1x1+β2x2+...+βpxp);采用foreign、rms、survival 程序包構建老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的風險預測列線圖模型;采用受試者工作特征(Receiver operating characteristic,ROC)曲線并通過曲線下面積(Area under curve,AUC)驗證模型效能;采用Calibration 曲線、決策曲線分析(Decision curve analysis,DCA)評價模型的校準能力、臨床凈獲益。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 學習集、測試集一般資料比較學習集、測試集一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 學習集、測試集一般資料比較

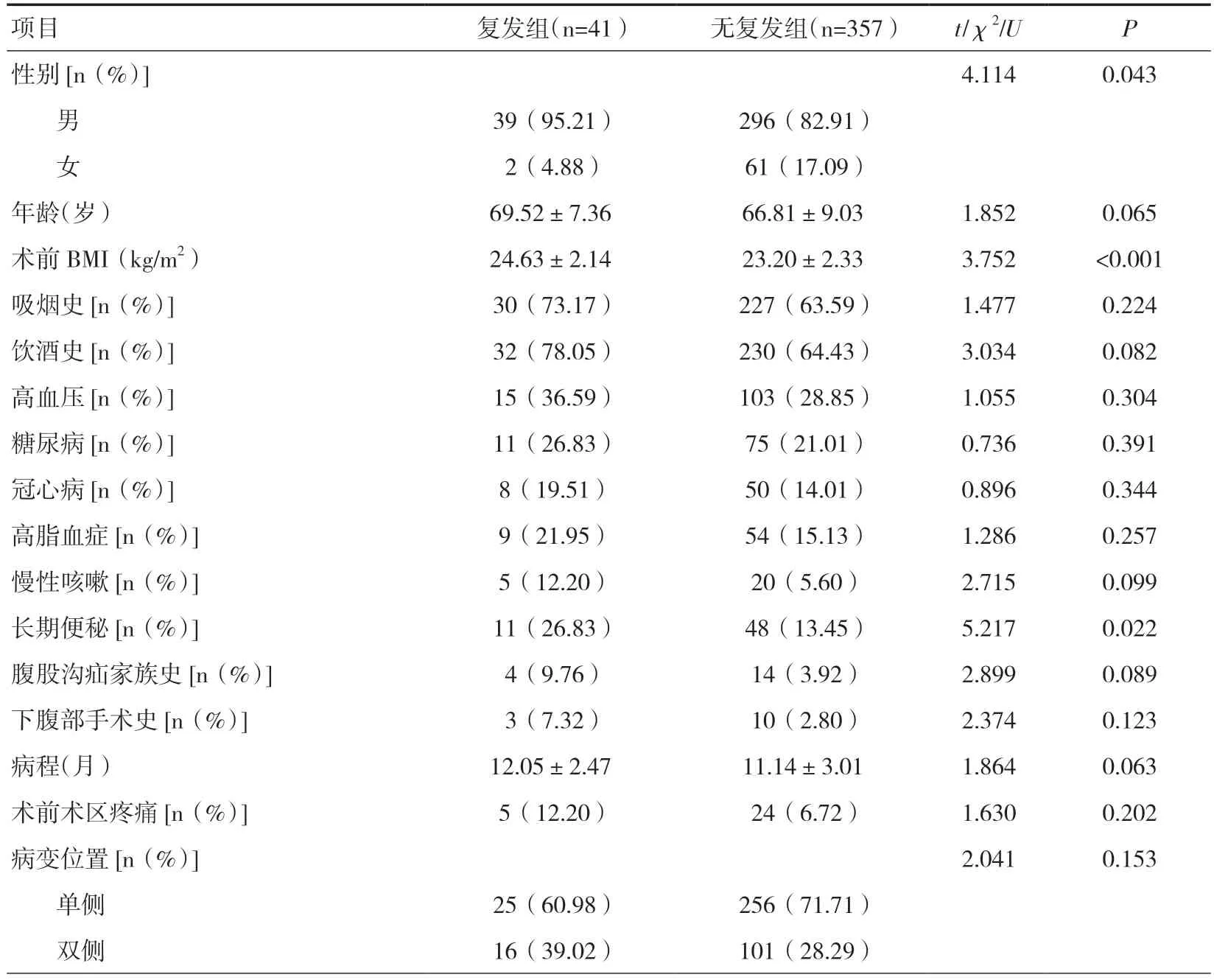

2.2 復發組、無復發組一般資料比較597 例患者術后復發63 例(10.55%),其中學習集41 例(10.30%)納入復發組,其余357 例納入無復發組。復發組男性、長期便秘、嵌頓疝、腹股溝管脂肪瘤、使用可吸收結扎線構成比高于無復發組(P<0.05),術前BMI、內環口內徑大于無復發組(P<0.05),術后開始下床活動時間短于無復發組(P<0.05)。見表2。

表2 復發組、無復發組一般資料比較

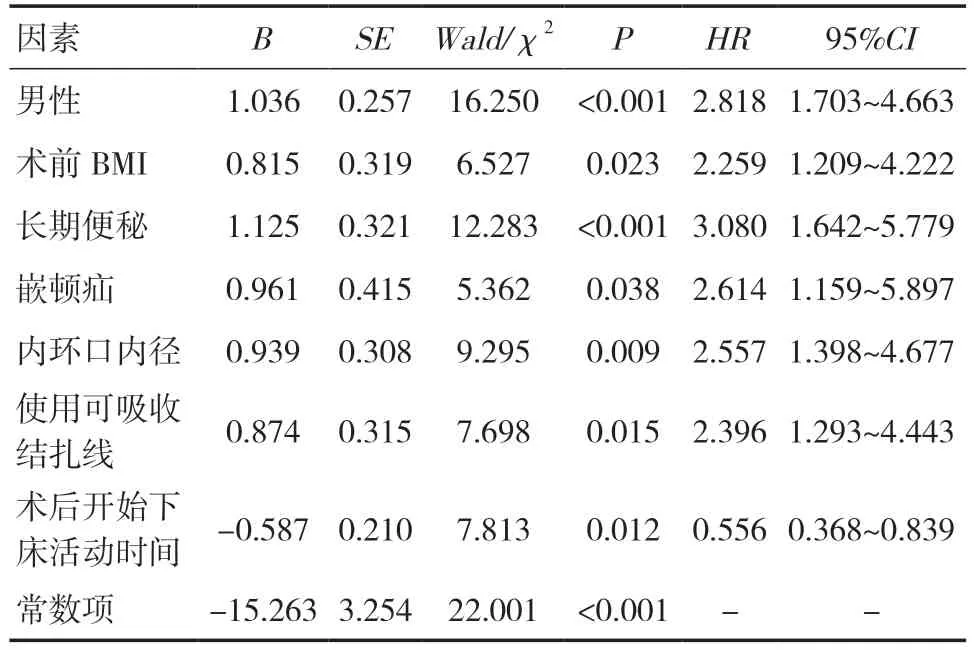

2.3 老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的影響因素分析對性別(女性=0,男性=1)、長期便秘(否=0,是=1)、嵌頓疝(否=0,是=1)、結扎線類型(不可吸收=0,可吸收=1)、腹股溝管脂肪瘤(否=0,是=1)、術前BMI、內環口內徑、術后開始下床活動時間(實際值)進行賦值,以術后復發(否=0,是=1)、時間為因變量行Cox 回歸分析。以方差膨脹因子(Variance inflation factor,VIF)值>10 為排除共線性變量的依據。術前BMI 與腹股溝管脂肪瘤呈共線性,排除腹股溝管脂肪瘤,保留BMI。結果顯示,男性、術前BMI、長期便秘、嵌頓疝、內環口內徑、使用可吸收結扎線、術后開始下床活動時間是老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的影響因素(P<0.05)。見表3。

表3 老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發影響因素的Cox 回歸分析

2.4 構建老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的風險預測可視化模型納入男性(x1)、術前BMI(x2)、長期便秘(x3)、嵌頓疝(x4)、內環口內徑(x5)、使用可吸收結扎線(x6)、術后開始下床活動時間(x7)構建Cox 回歸方程:h(t,x)=h0(t)exp(1.036x1+0.815x2+1.125x3+0.961x4+0.939x5+0.874x6-0.587x7)。以上述影響因素為依據構建風險預測可視化模型,各因素對應的分數之和為總分,獲取老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發率。見圖1。

2.5 驗證老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的風險預測可視化模型的效能經ROC 曲線評估風險預測可視化模型的效能,該模型預測學習集復發的AUC為0.942(95%CI:0.914~0.962),靈敏度為92.68%(95%CI:80.13%~98.53%),特異度為94.96%(95%CI:92.13%~97.12%)。ROC 曲線顯示,該模型預測測試集術后復發的AUC 為0.926(95%CI:0.880~0.958),靈敏度為86.36%(95%CI:65.12%~97.15%),特異度為90.40%(95%CI:85.13%~94.31%)。見圖2。

圖2 風險預測可視化模型預測學習集、測試集老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的ROC 曲線

2.6 評價老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的風險預測可視化模型的校準能力Hosmer-Lemeshow 檢驗顯示,學習集、測試集的Calibration 曲線差異均無統計學意義(χ2=0.854,P=0.165;χ2=0.905,P=0.097),Bootstrap 法內部驗證結果顯示,學習集、測試集的C-index 指數分別為0.915(95%CI:0.847~0.983)、0.907(95%CI:0.869~0.945)。見圖3。

圖3 風險預測可視化模型預測學習集、測試集老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的Calibration 曲線

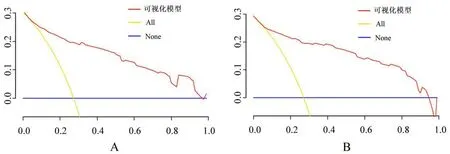

2.7 評價老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的風險預測可視化模型的臨床凈收益經DCA 評估預測模型的臨床凈收益。學習集、測試集分別在風險閾值0~0.98、0~0.96 內獲取臨床凈收益。見圖4。

圖4 風險預測可視化模型對學習集、測試集老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的DCA

3 討論

老年腹股溝疝的病理改變過程主要包括腹壁缺損或薄弱、腹壓增高、疝囊形成、疝氣發展、疝氣并發癥等階段[11]。由于鞘狀突未閉、腹股溝管發育不良、年齡增長、肌肉萎縮、慢性咳嗽等原因,腹壁在腹股溝區域出現缺損或薄弱,當患者站立、活動、排便、咳嗽等時,腹壓會增高,腹腔內的器官或組織受到推擠,向腹壁缺損或薄弱處移動,形成腹股溝疝,隨著時間的推移,可能發展為難復性疝、嵌頓性疝,最終導致腸管壞死、穿孔、感染等并發癥[12,13]。腹腔鏡修補術可有效治愈腹股溝疝,但由于老年人肌肉萎縮,腹壁薄弱,腹股溝區更加薄弱,疝也更易復發,不僅影響患者的生活質量和心理狀態,還會增加再次手術的風險和費用[14]。本研究老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發率為10.55%,接近于王海波等[15]報道的9.13%,但低于王雪雷等[16]報道的14.10%,分析原因與患者遺傳易感性及術后生活環境、生活習慣等存在差異有關。

本研究經Cox 回歸分析顯示,男性、術前BMI、長期便秘、嵌頓疝、內環口內徑、使用可吸收結扎線、術后開始下床活動時間是老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的影響因素,與Chen 等[17]、胥博愈等[18]的研究結論相似。分析原因為:①男性的腹股溝區域解剖結構與女性不同,內環更大、腹股溝管更寬,不僅使疝修補難度增加,也可增加復發風險;男性患者的腹股溝疝多為直疝,而女性患者多為斜疝,直疝通常與腹壁組織的弱化或損傷有關,更易受到外界因素(如感染、重物搬運、肥胖等)影響,導致修補失敗或持久性不佳;男性患者腹股溝疝腹腔鏡術后可能存在睪丸、精索血管損傷或阻塞,影響睪丸的血液供應和溫度調節,從而引起睪丸萎縮或壞死,增加腹股溝疝復發風險[19]。②肥胖可導致腹內壓增高,增加腹股溝疝腹腔鏡術后腹壁缺損處的張力,導致修補材料或組織更容易松弛或撕裂;肥胖也可導致腹壁組織強度降低,加之老年人原本膠原纖維和彈性纖維的退化,腹壁更易受損;肥胖同樣會引發組織愈合能力降低,增加術后切口感染、血腫、裂開等并發癥的發生率,從而影響修補效果和穩定性;肥胖可導致代謝紊亂和免疫功能下降,干擾正常的傷口愈合過程和修補材料或組織的成活率。Lee 等[20]認為,Ⅲ級肥胖患者在腹股溝疝修補術后30 天傷口并發癥、住院時間延長、30 天再入院和再次手術的發生率增加相關,提示肥胖可對腹股溝疝修補術后恢復造成顯著影響。③長期便秘會導致排便時用力過度,使腹腔內壓力升高,從而損傷或撕裂腹壁組織,導致腹股溝疝缺口擴大或再次形成;長期便秘會導致腸道內糞便積聚,增加腸道重量和體積,從而推動或拉扯腹股溝疝的突出部分,使腹壁組織受到更大的應力或張力;長期便秘會影響腸道的正常蠕動和分泌,導致腸道功能障礙和炎癥,降低修補術后腹壁組織的愈合能力和強度。④嵌頓疝患者的疝囊和疝頸通常較大,因而腹股溝管后壁結構和強度損傷更為嚴重,導致腹腔鏡術后補片固定不牢或移位,增加復發風險;嵌頓疝患者的疝內容物可能包括腸管、膀胱、卵巢等腹腔內臟器官,這些器官在嵌頓過程中可能發生水腫、滲出、缺血或壞死等病理改變,從而影響腹腔鏡術后愈合過程,增加感染、粘連及復發風險;嵌頓疝患者的手術時間也較長,術中出現出血、損傷或穿孔等并發癥風險隨之增高,增加腹腔鏡術后的恢復時間和復發率[21]。⑤內環口內徑可反映腹股溝管后壁的薄弱程度,內環口內徑大表明腹股溝管后壁組織缺損較嚴重,更容易導致疝囊或腹腔內容物重新突出;內環口內徑也會影響補片的大小和位置,內徑過大需要放置更大的補片來覆蓋薄弱區域,可能會增加術后感染、血腫、神經損傷等并發癥的風險,從而會影響術后效果和復發率。張軍民等[22]研究顯示,內環口>3cm 可能是單孔疝囊高位結扎術治療腹股溝斜疝患者術后復發的影響因素,提示內環口內徑與術后復發密切相關。⑥可吸收結扎線是一種可在體內被水解或酶解的材料,其在體內降解的過程中,可能會引起局部炎癥反應、組織水腫和纖維化,導致補片與腹壁之間粘連不牢固,增加了補片移位或松動的風險[23];可吸收結扎線在體內的降解速度可能與補片與腹壁之間的愈合速度不匹配,導致在補片與腹壁之間形成足夠強度的組織連接之前,結扎線已失去固定作用,從而影響手術效果;可吸收結扎線在體內降解過程中可能會釋放一些化學物質,影響血管生成和神經再生,導致修補區域的靈敏度降低,患者對疝再發的感覺減弱,從而治療延誤,增加復發率。⑦術后早期下床活動可能會增加腹壓,導致腹腔鏡修補的網片移位或松弛,影響網片與腹壁的粘連和固定,并刺激疼痛感受器,引起患者疼痛加重,影響傷口愈合和組織修復,且增加傷口出血或感染的風險,影響術后恢復。

本研究以男性、術前BMI、長期便秘、嵌頓疝、內環口內徑、使用可吸收結扎線、術后開始下床活動時間為基礎構建老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的風險預測可視化模型,且經驗證預測效能良好,提示該模型可作為指導工具,對于指導術前評估、術中決策和術后隨訪有重要意義。風險預測可視化模型是一種利用機器學習算法,可根據老年腹股溝疝腹腔鏡術患者的圍術期數據,預測其術后復發率的模型,該模型的優勢包括:以圖形的形式呈現,預測結果直觀易懂;相比傳統的統計方法,可處理更多的變量和更復雜的關系,提高預測的準確性和靈敏度;可提供個性化的風險評估,根據每位老年腹股溝疝腹腔鏡術患者的具體情況,給出不同的預測結果和建議;可提高醫療決策的透明度和可解釋性,通過可視化的方式,展示模型的預測過程和依據,讓醫生和患者能夠更好地理解和信任模型;可優化術前和術后的管理,可根據預測結果調整手術方案,制定個性化的腹股溝疝腹腔鏡術圍術期護理和康復計劃,從而促進腹股溝疝修補術的優化和創新[24]。

綜上所述,男性、術前BMI、長期便秘、嵌頓疝、內環口內徑、使用可吸收結扎線、術后開始下床活動時間是老年腹股溝疝腹腔鏡術后復發的影響因素,以此為基礎構建的風險預測可視化模型經驗證預測效能良好,臨床醫生可參考該模型預測術后復發風險,選擇合適的手術方案,制定個體化隨訪計劃,以降低術后復發率。