分化型甲狀腺癌術(shù)中不同方法對(duì)喉返神經(jīng)保護(hù)的臨床效果分析

李良軍

甲狀腺癌是常見的頸部惡性腫瘤,根據(jù)病理特征可分為分化型甲狀腺癌(Differentiated thyroid cancer,DTC)、未分化癌與髓樣癌,其中DTC 約占85%[1]。其臨床主要表現(xiàn)為頸前區(qū)腫塊,隨著病情進(jìn)展,腫瘤增大可出現(xiàn)氣管壓迫、呼吸困難等癥狀,腫瘤侵犯轉(zhuǎn)移還可能出現(xiàn)聲嘶、咯血、吞咽困難、Honor綜合征等臨床表現(xiàn)[2]。根據(jù)組織病理特征又可將DTC 分為乳頭狀癌和濾泡狀癌兩種類型。近年來DTC 發(fā)病率明顯升高,其治療以手術(shù)治療為基礎(chǔ)[3,4],且手術(shù)治療是其最重要的治療方式[5,6],輔以TSH 的抑制治療,部分患者術(shù)后需行放射性131I 治療。

甲狀腺周圍毗鄰的血管神經(jīng)密集,與喉返神經(jīng)解剖關(guān)系密切,喉返神經(jīng)損傷(Recurrent laryngeal nerve injury,RLNI)是甲狀腺手術(shù)中常見并發(fā)癥之一,損傷后輕則聲音嘶啞,重則可致呼吸困難、窒息,嚴(yán)重影響患者生活質(zhì)量,甚至危及生命。由于惡性腫瘤生長特征,在DTC 術(shù)中RLNI 的發(fā)生率明顯高于甲狀腺良性腫瘤,有報(bào)道[7]顯示RLNI 的發(fā)生率為0.5%~5.0%。如何在根治甲狀腺腫瘤的同時(shí)將并發(fā)癥發(fā)生率降至最低,是臨床實(shí)踐中非常關(guān)注的問題。目前,大部分研究認(rèn)為在甲狀腺癌手術(shù)中解剖顯露喉返神經(jīng)可以降低其損傷的發(fā)生率[8,9],是預(yù)防RLNI 的有效方法之一[10]。術(shù)中常規(guī)行喉返神經(jīng)解剖顯露、隔離保護(hù),對(duì)于保留神經(jīng)功能、完整切除腫瘤及區(qū)域淋巴結(jié)清掃均具有重要意義。由于喉返神經(jīng)走行較復(fù)雜,且變異較多,具體哪種路徑更利于顯露保護(hù)喉返神經(jīng),在臨床中尚有爭(zhēng)議。

本研究回顧性分析112 例DTC 患者的臨床資料,根據(jù)術(shù)中喉返神經(jīng)顯露保護(hù)方法分為觀察組與對(duì)照組,對(duì)比兩組間差異性,分析術(shù)中發(fā)生RLNI 的原因,總結(jié)喉返神經(jīng)更加有效的顯露保護(hù)方法。

1 材料與方法

1.1 一般資料選擇2015 年6 月~2022 年8 月在我院行手術(shù)治療的112 例DTC 患者為研究對(duì)象,其中男13 例,女99 例,平均年齡(38.9±6.0)歲。將112 例患者隨機(jī)分為兩組,觀察組57 例,采用精細(xì)化被膜解剖下經(jīng)甲狀軟骨下角法;對(duì)照組55 例,采用精細(xì)化被膜解剖下經(jīng)甲狀腺下動(dòng)脈法。納入標(biāo)準(zhǔn):①臨床資料完整,符合手術(shù)指征,均為首次行甲狀腺手術(shù);②發(fā)音及呼吸正常,術(shù)前喉鏡檢查聲帶無異常;③術(shù)中快速病理結(jié)果均明確為DTC,符合診斷標(biāo)準(zhǔn);④術(shù)中排除腫瘤侵犯喉返神經(jīng)。納入標(biāo)準(zhǔn)參照2022 年版甲狀腺癌診療指南制定[11]。排除標(biāo)準(zhǔn):①甲狀腺良性病變;②妊娠/哺乳期女性患者;③有嚴(yán)重臟器功能不全等手術(shù)禁忌證。由同一組手術(shù)醫(yī)師完成手術(shù),術(shù)中常規(guī)應(yīng)用2.5 倍手術(shù)放大鏡、雙極電凝鑷進(jìn)行操作。本研究獲得我院倫理委員會(huì)批準(zhǔn)并實(shí)施。

1.2 手術(shù)方式根據(jù)術(shù)前頸部彩超結(jié)果及術(shù)中探查情況行腫瘤及可疑病灶切除,術(shù)中送檢快速冰凍病理檢查,結(jié)果證實(shí)為DTC 后,根據(jù)腫瘤及淋巴結(jié)情況選擇相應(yīng)術(shù)式。對(duì)單側(cè)小于2cm 的腫瘤手術(shù)方式包括:?jiǎn)蝹?cè)甲狀腺葉切除,腫瘤近峽部行單側(cè)甲狀腺葉加峽部切除;對(duì)單側(cè)大于2cm 近被膜病灶、雙側(cè)病灶及峽部病灶實(shí)施甲狀腺葉全切術(shù);對(duì)可疑淋巴結(jié)依據(jù)彩超、探查及術(shù)中病理結(jié)果決定是否行區(qū)域淋巴結(jié)清掃。術(shù)中切除標(biāo)本于術(shù)后行常規(guī)病理檢查。

1.3 手術(shù)方法

1.3.1 精細(xì)化被膜解剖技術(shù) 全部患者采用氣管插管全身麻醉。兩組均在精細(xì)化被膜解剖技術(shù)下行手術(shù)操作。于頸前胸骨切跡上兩橫指切口,逐層切開至頸白線,牽開帶狀肌顯露甲狀腺,探查病灶,貼近真被膜行精細(xì)化被膜解剖。首先游離甲狀腺外側(cè)緣離斷甲狀腺中靜脈,向中線翻轉(zhuǎn),貼近真被膜游離上下極疏松組織并將分支血管結(jié)扎離斷。然后觀察組行甲狀軟骨下角法顯露、對(duì)照組經(jīng)甲狀腺下動(dòng)脈法顯露喉返神經(jīng)。解剖顯露喉返神經(jīng)行程后,覆蓋濕潤棉片保護(hù),隔離于切除線之外以免損傷。術(shù)中依據(jù)快速病理結(jié)果行相應(yīng)術(shù)式切除及淋巴結(jié)清掃。對(duì)有Ⅵ區(qū)淋巴結(jié)腫大者行中央?yún)^(qū)淋巴結(jié)清掃,有Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ區(qū)淋巴結(jié)陽性者行區(qū)域淋巴結(jié)清掃。術(shù)中嚴(yán)格控制出血,小心止血,注意保護(hù)甲狀旁腺,術(shù)后留置S4A 負(fù)壓引流管2~3d。

1.3.2 甲狀軟骨下角法 貼近真被膜離斷甲狀腺中靜脈后,緊貼上極真被膜分離切斷懸韌帶與上極分支血管分支,向內(nèi)下方牽拉甲狀腺上極,觸摸定位甲狀軟骨下角,在其下方約0.5~1.0cm 范圍內(nèi)小心解剖,探查喉返神經(jīng)入喉點(diǎn),其位置相對(duì)固定。在找到銀白色條索狀喉返神經(jīng)后,沿氣管食管溝走行向下銳性仔細(xì)分離,顯露行程后予以隔離保護(hù)。切線內(nèi)貼近被膜離斷Berry 韌帶及下極分支血管,游離腫瘤腺體,清除可疑淋巴結(jié),共同行術(shù)中快速冰凍病理送檢。依據(jù)快速病理結(jié)果、術(shù)前頸部彩超及術(shù)中淋巴結(jié)探查情況行相應(yīng)術(shù)式切除及區(qū)域淋巴結(jié)清掃,術(shù)中注意保護(hù)甲狀旁腺。

1.3.3 甲狀腺下動(dòng)脈法 緊貼被膜結(jié)扎離斷甲狀腺中靜脈及上極血管后,貼近真被膜游離側(cè)下方疏松組織,解剖顯露甲狀腺下動(dòng)脈,多呈分支狀進(jìn)入腺體,解剖由頸總動(dòng)脈、甲狀腺下動(dòng)脈、氣管食管溝三者構(gòu)成的“喉返神經(jīng)解剖三角”內(nèi)組織,顯露銀白色條索狀喉返神經(jīng)后,沿走行向上分離至環(huán)甲間隙,并隔離保護(hù),斷扎下極血管,注意保護(hù)甲狀旁腺,切線內(nèi)游離腫瘤腺體,清除可疑淋巴結(jié),視情況行相應(yīng)術(shù)式切除及區(qū)域淋巴結(jié)清掃。

1.4 觀察指標(biāo)①兩組一般資料:性別、年齡、臨床分期、病理類型;②兩組圍手術(shù)期指標(biāo):手術(shù)時(shí)間、術(shù)中出血量、術(shù)后住院天數(shù)及術(shù)中淋巴結(jié)清掃數(shù);③兩組RLNI 發(fā)生率。RLNI 診斷標(biāo)準(zhǔn):術(shù)后出現(xiàn)聲嘶,喉鏡檢查顯示聲帶運(yùn)動(dòng)受限或麻痹,排除全麻插管所致環(huán)杓關(guān)節(jié)損傷;若術(shù)后6 個(gè)月內(nèi)發(fā)音恢復(fù)清晰,喉鏡檢查示傷側(cè)聲帶活動(dòng)部分受限,定為暫時(shí)性損傷,否則為永久性損傷[12]。

1.5 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對(duì)所有數(shù)據(jù)采用SPSS 23.0 統(tǒng)計(jì)軟件處理分析,計(jì)數(shù)資料采用n 和%表示,組間比較采用χ2檢驗(yàn);計(jì)量資料用表示,組間比較采用t檢驗(yàn),P<0.05 表示差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組一般資料比較112 例患者均順利完成手術(shù)。觀察組57 例,其中男6 例,女51 例;平均年齡(43.1±6.5)歲;臨床分期:Ⅰ期34 例,Ⅱ期16例,Ⅲ期7 例;病理類型:乳頭狀癌45 例,濾泡狀癌12 例。對(duì)照組55 例,其中男7 例,女48 例;平均年齡(39.8±5.5)歲;臨床分期:Ⅰ期31 例,Ⅱ期19 例,Ⅲ期5 例;病理類型:乳頭狀癌46 例,濾泡狀癌9 例。兩組一般資料比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

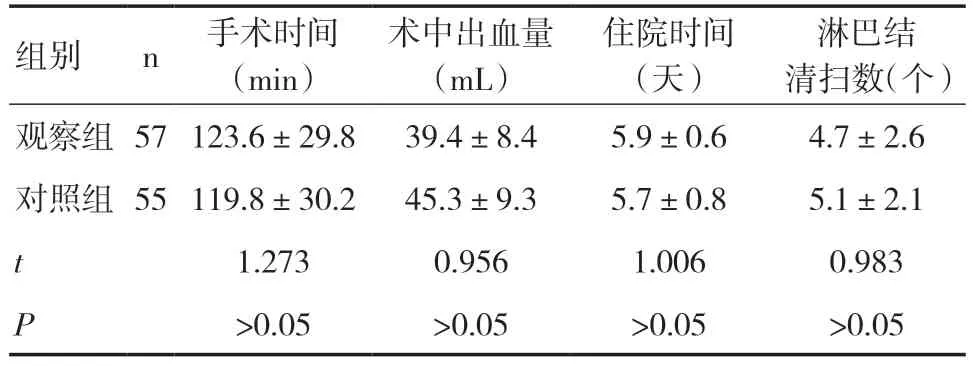

2.2 兩組圍手術(shù)期指標(biāo)比較兩組手術(shù)時(shí)間、術(shù)中出血量、住院時(shí)間、淋巴結(jié)清掃數(shù)比較,差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),見表1。其中兩組共行頸部中央?yún)^(qū)淋巴結(jié)清掃81 例,非中央?yún)^(qū)淋巴結(jié)清掃15 例。

表1 兩組圍手術(shù)期指標(biāo)比較

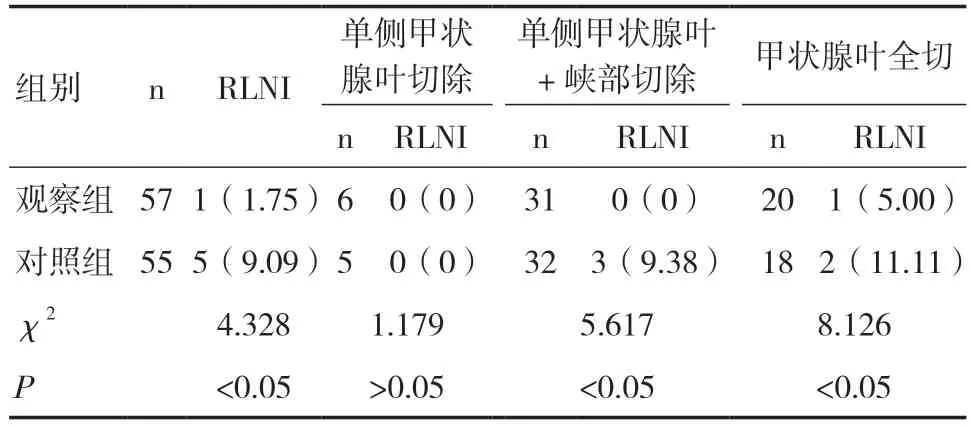

2.3 兩組RLNI 情況比較112 例DTC 患者術(shù)中均顯露喉返神經(jīng),其中單側(cè)74 例,雙側(cè)38 例。其中觀察組RLNI 率為1.75%,對(duì)照組為9.09%,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05),見表2。兩組中共6 例發(fā)生RLNI,術(shù)后喉鏡檢查均顯示單側(cè)聲帶運(yùn)動(dòng)障礙,其中觀察組1 例、對(duì)照組中4 例為暫時(shí)性損傷;對(duì)照組1 例為永久性損傷。5 例暫時(shí)性損傷患者經(jīng)保守治療后6 個(gè)月內(nèi)功能恢復(fù),1 例永久性損傷患者未恢復(fù)。

表2 兩組RLNI 情況比較[n(%)]

3 討論

甲狀腺手術(shù)術(shù)中易發(fā)生RLNI,Alimoglu 報(bào)道[13]RLNI 的發(fā)生率為0.3%~9.4%,馬自強(qiáng)等[14]報(bào)道甲狀腺手術(shù)術(shù)后RLNI 的發(fā)生率為0.5%~5.0%,是影響患者術(shù)后生活質(zhì)量和引起醫(yī)患矛盾的主要原因。分析其原因較多,常見解剖不清、暴露不滿意,盲視下進(jìn)行電刀燒灼、組織鉗夾、縫扎、誤切等;術(shù)中過度牽拉組織,術(shù)后血腫壓迫,瘢痕組織的牽拉亦是造成RLNI 的原因。喉返神經(jīng)解剖變異也是造成RLNI 的原因之一[15]。因此喉返神經(jīng)的辨識(shí)及保護(hù)是甲狀腺手術(shù)中的重點(diǎn)及難點(diǎn)。與甲狀腺良性疾病相比,DTC 手術(shù)復(fù)雜程度較高,手術(shù)中對(duì)精細(xì)解剖要求較高。精細(xì)化被膜解剖是指貼近甲狀腺真被膜進(jìn)行解剖游離,對(duì)貼近被膜血管結(jié)扎離斷的技術(shù),從而遠(yuǎn)離主干處血管,減少毗鄰神經(jīng)誤傷。在分析甲狀腺手術(shù)RLNI 相關(guān)因素中,王廣舜等[16]發(fā)現(xiàn)行精細(xì)化被膜解剖的RLNI 發(fā)生率顯著低于未行此技術(shù)者。陳維平等[17]研究提示精細(xì)化被膜解剖是RLNI 的保護(hù)性因素。朱勵(lì)民等[18]報(bào)道進(jìn)行精細(xì)化解剖有助于減少RLNI 的發(fā)生。以上均提示在DTC 根治術(shù)中應(yīng)用精細(xì)化被膜解剖技術(shù)有助于降低RLNI 的發(fā)生率。

臨床實(shí)踐中對(duì)DTC 術(shù)中是否應(yīng)常規(guī)顯露喉返神經(jīng)常有爭(zhēng)論。部分學(xué)者認(rèn)為在手術(shù)過程中暴露喉返神經(jīng)將增加其受損的可能性[19]。而柳漢榮等[20]研究顯示,顯露喉返神經(jīng)并未增加RLNI,且有利于甲狀腺癌根治術(shù)的順利進(jìn)行,使手術(shù)的范圍、根治性得到保證,提高手術(shù)質(zhì)量。李繼東[1]研究顯示精細(xì)化被膜解剖腺葉聯(lián)合喉返神經(jīng)顯露技術(shù)可降低RLNI 及甲狀旁腺的損傷。李春華等[4]、劉威等[21]研究顯示,特別對(duì)于再次手術(shù)者及疑難復(fù)雜甲狀腺手術(shù)更宜常規(guī)術(shù)中解剖顯露喉返神經(jīng),能明顯降低RLNI 的發(fā)生率,應(yīng)該作為甲狀腺手術(shù)的常規(guī)技術(shù)應(yīng)用。術(shù)中常規(guī)暴露喉返神經(jīng)后加以保護(hù),術(shù)者可直視下操作,從而避免誤傷喉返神經(jīng),降低RLNI 的發(fā)生率。目前,多數(shù)學(xué)者支持術(shù)中識(shí)別喉返神經(jīng)并將其可視化,可顯著降低其損傷發(fā)生率。有研究[22]認(rèn)為,尤其在高風(fēng)險(xiǎn)復(fù)雜甲狀腺手術(shù)中,可將識(shí)別顯露喉返神經(jīng)作為一項(xiàng)保護(hù)其功能的常規(guī)技術(shù)。甲狀腺癌診療指南(2022 版)[11]中亦明確指出DTC 術(shù)中應(yīng)仔細(xì)辨認(rèn)、常規(guī)顯露喉返神經(jīng),有條件時(shí)可使用術(shù)中神經(jīng)檢測(cè),對(duì)再次及疑難復(fù)雜手術(shù),有利于減少對(duì)喉返神經(jīng)的損傷。

喉返神經(jīng)的解離、保護(hù)與解剖標(biāo)志密切相關(guān),在甲狀腺癌根治手術(shù)中不同的處理方法可對(duì)喉返神經(jīng)造成不同的影響[23]。術(shù)中參考解剖標(biāo)志,顯露喉返神經(jīng)方法途徑有多種:經(jīng)甲狀腺下動(dòng)脈、甲狀軟骨下角處、氣管食管溝及Zuckerkandl 結(jié)節(jié)等途徑[24]。其中Zuckerkandl 結(jié)節(jié)解剖結(jié)構(gòu)不固定,氣管食管溝旁喉返神經(jīng)走行常變異。本研究采用甲狀軟骨下角及甲狀腺下動(dòng)脈法對(duì)比分析,顯示全部病例的總RLNI 率為5.36%。其中觀察組DTC 術(shù)中RLNI率為1.75%,分析其原因以甲狀軟骨下角為解剖標(biāo)志位置相對(duì)固定,喉返神經(jīng)顯露方便可靠,本組中RLNI 1 例,且為暫時(shí)性損傷,行保守治療6 個(gè)月內(nèi)恢復(fù)正常。對(duì)照組以甲狀腺下動(dòng)脈為標(biāo)志,在“喉返神經(jīng)解剖三角”內(nèi)解剖,本組中RLNI 5 例,損傷率9.09%,明顯高于觀察組。究其原因?yàn)榧谞钕傧聞?dòng)脈分支較多,與喉返神經(jīng)二者關(guān)系相對(duì)復(fù)雜,位置常存在變異,特別是終末分支網(wǎng)狀交錯(cuò),此法顯露喉返神經(jīng)有時(shí)比較困難,甚至無法找到喉返神經(jīng);分離甲狀腺下極豐富且組織脆性高的靜脈血管網(wǎng)時(shí)易出血,盲目止血或刮吸易損傷喉返神經(jīng)。全部病例中RLNI 患者共6 例,其中5 例為暫時(shí)性損傷,給予糖皮質(zhì)激素、營養(yǎng)神經(jīng)藥物治療6 個(gè)月內(nèi)恢復(fù)正常;分析其原因可能為術(shù)中牽拉、吸引造成神經(jīng)水腫、周圍血腫壓迫或術(shù)后瘢痕組織卡壓等造成;1 例永久性損傷位于對(duì)照組中,分析原因?yàn)樾g(shù)中甲狀腺下動(dòng)脈區(qū)創(chuàng)面滲血,使用高頻電刀止血灼傷導(dǎo)致。徐懷文等[25]、王圣應(yīng)[26]認(rèn)為,DTC 術(shù)中顯露喉返神經(jīng)能明顯減少RLNI,“精細(xì)化解剖”操作利用甲狀軟骨下角為重要的解剖標(biāo)志,有助于解剖全程顯露喉返神經(jīng),通過隔離保護(hù),預(yù)防RLNI,能夠完整切除腺體,有效避免病灶殘留,利于區(qū)域淋巴結(jié)的清掃。

隨著DTC 發(fā)病率及手術(shù)量的不斷增加,在術(shù)中預(yù)防RLNI 顯得愈加重要。準(zhǔn)確選擇手術(shù)入路,在遵循精細(xì)化被膜解剖技術(shù)原則下,規(guī)范操作,能顯示清晰的術(shù)野和解剖層次,通過識(shí)別位置固定的重要解剖標(biāo)志-甲狀軟骨下角,能更有利于顯露保護(hù)喉返神經(jīng)。對(duì)于喉返神經(jīng)周圍區(qū)域廣泛性滲血應(yīng)采取壓迫的方法,待術(shù)野清晰后小心結(jié)扎,操作要精細(xì)、徹底,避免使用電凝止血,切忌大把鉗夾組織盲目止血。綜上,經(jīng)精細(xì)化被膜解剖下甲狀軟骨下角法顯露保護(hù)喉返神經(jīng),能更有效預(yù)防RLNI,臨床效果滿意。