基于新環境下野生甲魚繁殖生態育床

一、確定項目

六年前,我爸爸開始養殖野生甲魚,將屋后的池塘作為養殖地。池塘四周用混凝土護坡固化,致使甲魚沒有地方產卵,數量不見增長。前年,我爸爸在池塘中豎立水泥板,在水泥板上堆放細沙,讓甲魚有地方產卵。干塘時,我們發現池塘中多了幾只小甲魚。

動物都需要穩定、適宜的生育環境,甲魚也不例外。我以新環境下野生甲魚繁殖作為研究課題,設計制作符合生態要求和野生甲魚習性的繁殖生態育床。

二、前期調研

通過查找資料,我了解了甲魚的生活習性、生存環境和繁育要求等。

甲魚學名鱉,屬于卵生水陸兩棲爬行類動物,靠肺呼吸,喜歡棲息在池塘、水庫等水流較慢的水域,適宜水溫為15 ℃~17 ℃,水域內需有泥沙。甲魚的產卵時間在4月中旬至10月,卵在無親體保護條件下孵化,孵化期長。孵化溫度以29 ℃為界,低于這個溫度,孵化出來的甲魚趨向于雌性轉化;而溫度高于29 ℃,甲魚趨向于雄性轉化。

我又觀察我家所在地區魚塘的基本結構,參觀周邊地區的甲魚養殖基地,向養殖戶學習甲魚養殖技術。

我發現我家所在地區多水多塘,魚塘深度在1.5 m左右,固基和護坡采用混凝土固化。而從甲魚繁殖過程來看,野生甲魚喜歡在僻靜、有水草或障礙物的地方生活。

三、設計方案

1.模擬繁育環境

根據甲魚生活的水域需干凈、環境僻靜等要求,在水域僻靜處選址建育床,在周邊種植水草。育床與浮橋連接,能始終根據水域水面升降,保持原設計狀態。

2.調節溫濕度

根據甲魚生活習性和相關科學數據,將溫度下限設為28 ℃,上限設為32 ℃,濕度的下限和上限分別為70% RH、85% RH。

當育床(沙層)溫度高于32 ℃時,啟動抽水機,將水域底水送至育床上方噴灑,調節沙層溫度。當育床溫度低于28 ℃時,啟動低功率溫熱板加熱;當溫度升至32 ℃時,停止加熱。當沙床濕度低于70% RH時,啟動抽水機抽底水,噴霧補水;當濕度達到85% RH時,停止噴霧。

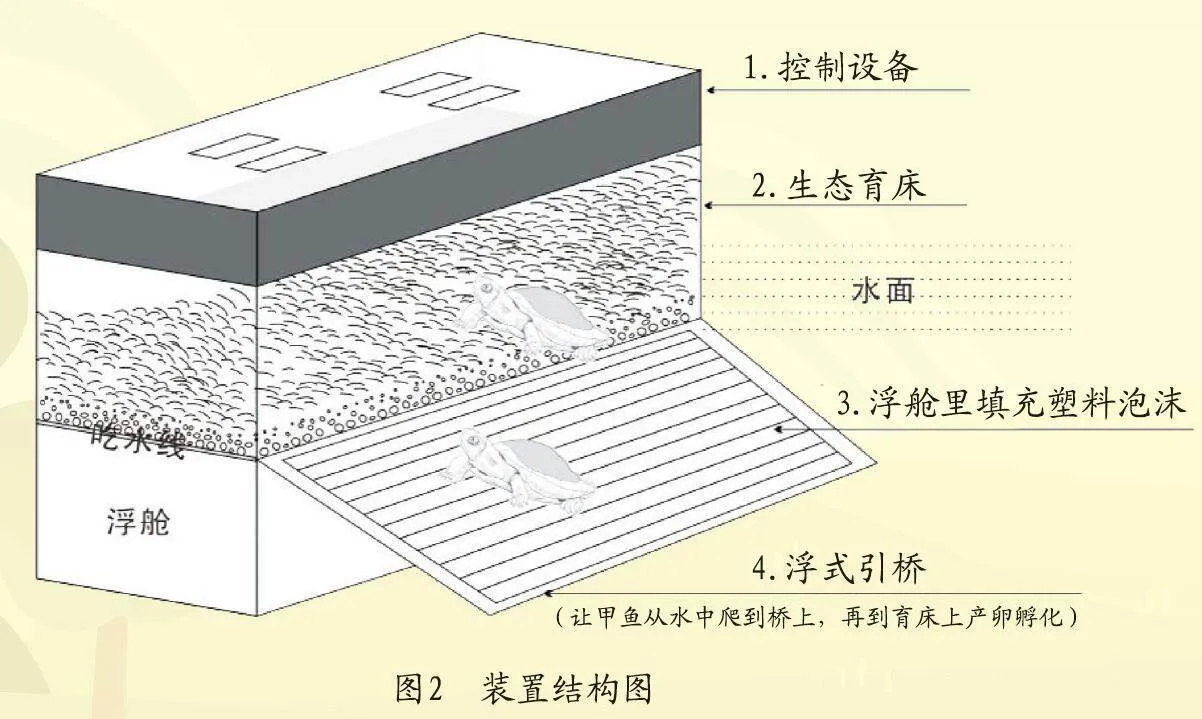

3.裝置結構

裝置由四大部分構成:控制設備、生態育床、浮艙、浮式引橋。

控制設備:包括智能手機、App控制終端等。控制設備設置數據后處理數據,分四擋控制裝置工作與停止。

生態育床:底面鋪放溫熱板,其上方由下至上放置蠶豆大小的3 cm厚的石子、黃豆大小的3 cm厚的石子和30 cm厚的粉沙。安裝溫濕度傳感器實時監測,并將監測數據輸送到終端處理,發出工作指令。在溫度和濕度限定范圍外,設備工作,使生態育床溫度在31 ℃左右自動調節。

浮艙:內部充滿塑料泡沫,將之作為浮體,使浮艙不漏水,體積為:V=0.45 m×0.72 m×0.2 m=0.0648 m3。F浮=G排=648 N。當浮艙排水量等于整體設備質量時,設備漂浮在水面,吃水深度正好在吃水線位置,引橋與水面齊平。

浮式引橋:讓甲魚主動或者用肉類食物引誘甲魚從水中爬到橋上,再到生態育床上產卵孵化。

四、制作裝置

我選用不銹鋼材料做機體箱,附貼松木板,制作生態育床。在育床底面鋪放溫熱板,在上方放置沙礫石,將溫濕度傳感器放入育床沙層內。在控制設備層內安裝抽水機、噴霧龍頭、遠程控制的設備開關、蓄電池等,并備智能手機,下載遠程控制App。用PVC管制作浮式引橋,將浮式引橋與生態育床連接,讓甲魚可以通過浮式引橋自由爬到生態育床上。在浮艙內填充塑料泡沫,在機體箱下安裝萬向輪。

五、創新點

通過野生甲魚的生活習性和地域環境分析,提出人為建造野生甲魚生態育床新課題,創新了野生甲魚繁殖新理念,為野生甲魚繁殖提供了新裝置。

裝置利用智能手機下載App,通過遠程控制技術與傳感技術控制作業的全過程,提高了野生甲魚的繁殖率,為增加野生甲魚產量、提高經濟效益提供了技術支持。

專家點評

胡迦翔同學的基于新環境下野生甲魚繁殖生態育床,是一件具有原創性的發明作品。生態養殖意義重大,作為一位農村初中學生,能根據家里養殖甲魚的實際情況,選取這一研究課題,和家人走向甲魚生態養殖的科學道路,既拓寬了創新視野,又培養了創新能力,值得推崇。

生態養殖的好處有哪些?據相關專家科學分析得知:其一,有利于保護生態環境。生態養殖通過合理利用資源和改善水質,減少對環境的污染,保護和維持生態平衡。其二,有利于提高養殖效益。生態養殖結合環境學、生態學等多學科知識,實現資源的高效利用。其三,有利于提升產品質量。生態養殖注重動物健康和舒適的生存環境,生產出品質更優、口感更好的農產品。其四,有利于保證食品安全。生態養殖可以減少動物疾病,降低藥物使用量。其五,有利于促進鄉村經濟發展。生態養殖能夠帶動相關產業的發展,提高農民收入,從而促進鄉村經濟的整體發展。

本期點評專家

譚迪熬" 中國發明協會院士專家咨詢工作委員會首任專家,中國發明協會中小學創造教育分會會長,科技創新教育特級教師,教育部國培計劃專家庫專家。