試論超大規模的文學人口與中國當代文學的獨特性※

石岸書

內容提要:在中國式現代化的視野下,超大規模的文學人口構成了理解中國當代文學的現代性與獨特性的基本因素。從文學出版、文學創作者和網絡文學等方面的數據來看,自新中國成立以后特別是改革開放四十多年來,中國當代文學在短時間內擁有了超大規模的文學人口。超大規模的文學人口可以說是中國當代文學的“舵”與“錨”,直接影響了中國當代文學的基本方向和獨特形態,給予作家基本的文學自信心,使中國當代文學的主流始終是現實主義的和雅俗共賞的。我們可以從“制度性文學”和“彌漫性文學”的概念出發,來理解超大規模的文學人口的原因與中國當代文學的獨特性。

規模巨大的人口誠然是中國式現代化進程中的基本因素之一。在中國式現代化的視野下,超大規模的文學人口同樣構成了中國當代文學的現代性與獨特性的要素。本文所指的“文學人口”,可以粗略地理解為文學讀者和作者的總稱,或者說文學生產者、傳播者和消費者的總稱。從“人民”到“人口”,意味著側重從社會的、具體的層面把握“人民”與文學的關系,也就意味著從文學人口的具體規模出發理解中國當代文學在現代化進程中的獨特性。本文將首先估計中國當代文學人口的粗略規模,之后對這一規模所包含的意義與形成的原因展開初步探討。

一 從文學出版看中國當代文學人口的粗略規模

中國當代文學擁有多少文學人口?這是一個難以精確計算的問題,我們只能根據不同時期文學出版和文學創作者的情況來獲取大致的歷史感知。

就文學出版而言,據統計,百廢待興的1952年,文學、藝術類圖書是略多于5000種、7300萬冊,1956年則為9300多種、3.18億冊。1《當代中國》叢書編輯部:《當代中國的出版事業》(上冊),當代中國出版社1993年版,第54頁。值得注意的是,“僅1956年就出版了新創作的小說和詩歌1070種,其中一些優秀的作品印數達到數十萬冊”,比如《把一切獻給黨》383萬冊、《保衛延安》80萬冊、《高玉寶》77萬冊、《三里灣》60萬冊、《三千里江山》39萬冊、《誰是最可愛的人》28萬冊等。2肖東發、方厚樞主編:《中國編輯出版史》(下冊),遼海出版社2003年版,第41~42、63頁。1950年代主要翻譯蘇俄文學作品,《鋼鐵是怎樣煉成的》從俄文重新校訂后,“1952年一次就出過50萬本,這是空前未有的現象”3戈寶權:《俄國和蘇聯文學在中國》,《中國翻譯》1984年第11期。!1950年代《卓婭和舒拉的故事》《拖拉機站站長和總農藝師》的印數曾分別達到134萬冊和124萬冊。4寇曉偉:《驀然回首 星光燦爛——建國40年文學出版述略》,載宋應離等編《中國當代出版史料》(2),大象出版社1999年版,第490頁。文藝期刊方面,1952年為71種、約6千萬冊,到1956年增長到162種、1億冊,諸多重要文學期刊如《人民文學》《文藝報》《解放軍報》等都在此時期創刊,《人民文學》1955年的發行量曾達到13萬多冊。5范繼忠:《中國期刊史:第三卷(1949—1978)》,人民出版社2017年版,第300、181頁。1956年及以前,文學出版日新月異,可謂欣欣向榮。

在“反右”和“大躍進”的刺激之下,1958年出版的書、報、刊的種數、總印數都是新中國成立以來出版數量最多的一年。6肖東發、方厚樞主編:《中國編輯出版史》(下冊),遼海出版社2003年版,第41~42、63頁。但這種超常規的增長速度引發了諸多問題,后續又在“三年自然災害”“社會主義教育運動”等事件的影響下,導致了出版業的持續收縮和調整。到1965年,文藝圖書為3700多種、2.85億冊,文藝期刊為26種、2000余萬冊,1《當代中國》叢書編輯部:《當代中國的出版事業》(上冊),第68頁;范繼忠:《中國期刊史(1949—1978)》,第300頁。跟1956年已是相差甚多。不過,文藝圖書的印數在1956年和1965年保持大致的穩定,在一定程度上顯示了“十七年文學”的文學人口的基本規模。然而,與全國人口從1952年的5.7億多人增長到1965年的7.2億多人相比,文學出版似乎依然是停滯不前的,特別是考慮到人口識字率的提高和受教育人口的增長,這種停滯就更突出了。“文革”期間文藝圖書的種類和數量大幅減少。1967年文藝圖書是167種、1.63億冊,1978年在初步恢復的情況下,也僅達到1750種、1.31億冊。2《當代中國》叢書編輯部:《當代中國的出版事業》(上冊),第92頁。此時期文藝圖書的出版主要集中于特定類型。例如,據全國47家出版單位的不完全統計,1970年共出版文藝讀物393種,其中革命“樣板戲”劇本、曲譜、主要唱段選、劇照畫冊等就有245種,其他也大都是革命故事、革命歷史歌曲和演唱材料等,新創作的文藝作品很少。3《1970年全國圖書出版情況》,載中國新聞出版研究院編《中華人民共和國出版史料》(第14卷),中國書籍出版社2013年版,第37~38頁。與此相關的是,1966年至1970年,統計全國49家出版社的圖書出版(不包含馬恩列斯著作、毛澤東著作、圖片),政治讀物的種數占19.6%,文學藝術只占4.6%。4《1966—1970年全國出版基本情況資料》,載中國新聞出版研究院編《中華人民共和國出版史料》(第14卷),第48頁。文藝性圖書的蕭條與政治性圖書的繁榮形成了鮮明對照,它并不必然表明文學人口的下降,但或許在一定程度上顯示了此時期文學閱讀的轉移和文化生活以“例外狀態”的方式所發生的暫時性轉變。

從文學出版的角度來看,1956年的“百花時代”或許是新中國前三十年文學出版史的黃金時刻,此后跌宕起伏的軌跡與中國當代文學前三十年的歷史若合符節。此外,我們必須考慮到,在新中國前三十年,文學出版始終受制于較為落后的印刷技術和匱乏的紙張供應,這在客觀上限制了文學人口的增長。從1980年代開始,通過引進先進設備、革新印刷技術、擴建和新建印刷廠、改善和提高紙張供應能力等措施,文學出版的硬件難題才逐漸被克服,文學出版與文學人口的相關性才變得更為直接。

1980年代“文學的黃金時代”1王蒙:《社會主義文學的黃金時代到來了——中國作家協會第四次委員代表大會閉幕詞》,《人民日報》1985年1月6日第3版。的到來以這樣一個文學出版的細節為預兆:1978年初,國家出版局為解決大規模重印中外文學作品的紙張匱乏問題,向中央申請借用了專為印制毛澤東相關著作而準備的專用儲備紙。2方厚樞:《出版工作七十年》,商務印書館2015年版,第317頁。通過借用毛澤東著作的名義與文化位置,文學出版在1980年代迎來繁榮,不僅重現1956年的活力,且有過之而無不及。到1989年,文學、藝術類的書籍增長至1.2萬種、3億冊,與1978年相比,種數增長近7倍,印數增長2倍多。3《當代中國》叢書編輯部:《當代中國的出版事業》(上冊),第92、425~426、99頁。其中,從外國文學的出書種數來看,1949年至1979年為5600多種,平均每年不到200種;1980年至1989年近7000種,平均每年近700種。也就是說,1980年代十年當中年均出書種數相當于過去三十年的3倍半有余。4《當代中國》叢書編輯部:《當代中國的出版事業》(上冊),第92、425~426、99頁。此外,文藝期刊的種類也是百花齊放,1978年文藝期刊為71種、7000萬冊,1989年為662種、2.6億多冊,十年間種數增長近10倍,印數增長近4倍。5《當代中國》叢書編輯部:《當代中國的出版事業》(上冊),第92、425~426、99頁。其中,《人民文學》和《小說月報》在1980年分別創下132萬冊、112萬冊的發行紀錄,通俗文學期刊《故事會》、《山海經》和《今古傳奇》分別創下658萬冊(1985年)、194萬冊(1984年)和188萬冊(1984年)的發行紀錄。6李頻:《中國期刊史:第四卷(1978—2015)》,人民出版社2017年版,第32頁。尚無全面的數據顯示1980年代創辦過多少基層文藝刊物,據粗略估計,僅僅在1980年,地區、縣以下的文學刊物2000種以上。7劉錫誠:《在文壇邊緣上》(上冊),河南大學出版社2016 年版,第488頁。如延伸到整個1980年代,基層所創辦的文藝刊物只會遠超此數。

1980年代中期文學領域與出版業啟動“自負盈虧”的市場化改革之后,文學出版逐漸內嵌于市場,文學出版的種數和印數也與文學人口的規模構成更為直接的相關性。1989年1.2萬種、3億冊的文藝圖書,662種、2.6億冊的文藝期刊,在一定程度上反映了中國正式開啟社會主義市場經濟體制改革之前文學人口的最大規模;而從1949年至1989年,文藝圖書共出版約17.6萬種(其中初版約13萬種),總印數72.5億冊,8方厚樞:《中華人民共和國圖書出版統計(1949.10-1989.12)》,載宋應離等編《中國當代出版史料》(2),第102頁。這也大致體現了新中國前四十年文學人口的總體粗略規模。

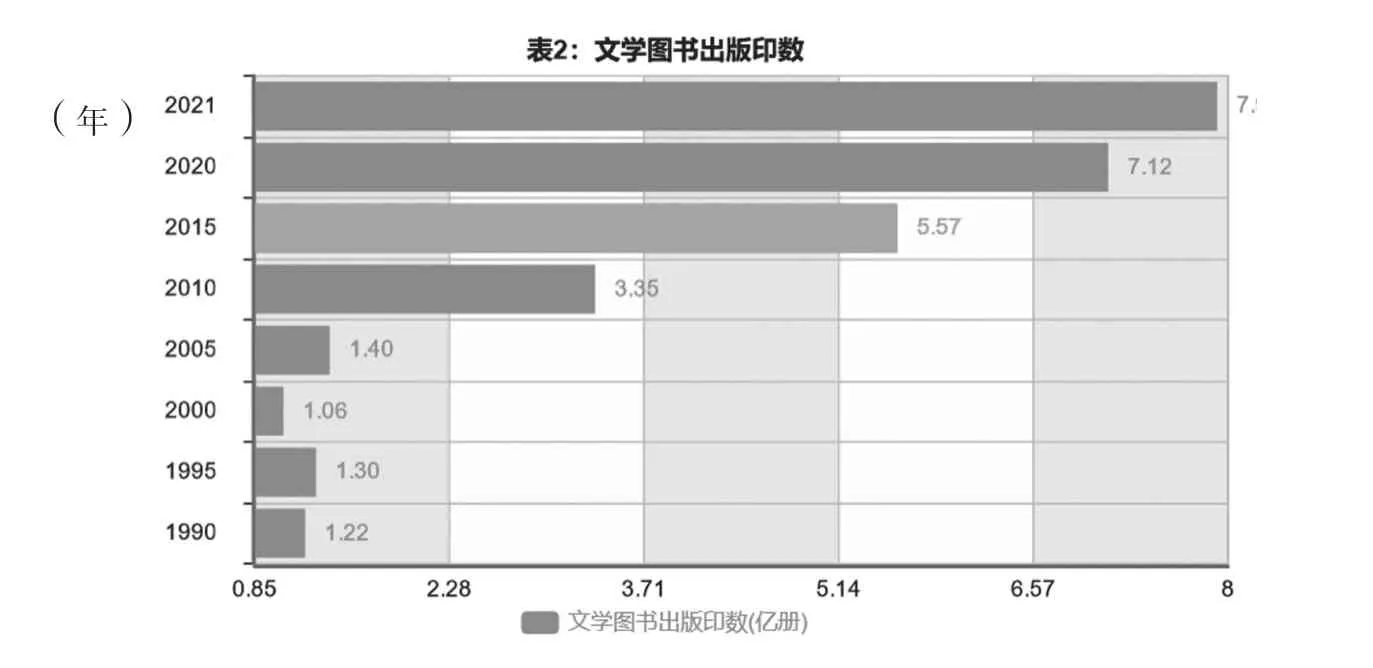

1990年代以后,隨著中國經濟的高速發展、人口素質包括成人識字率和文化水平的持續提高,文學出版也是日新月異。為了更為直觀,我們直接使用國家統計局提供的數據與圖表,1下文所涉及的國家統計局所提供的數據,均參見國家統計局官方網站:https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01,下引不再注明。來展示1990年至2021年文學出版的種數和印數(見表1、表2)。

(年)

(年)

據國家統計局的資料顯示,從1990年至2021年,中國人口從11億多人增長到14億多人;國內生產總值從約1.89萬億元增長到約115萬億元,增長約61倍;人口普查文盲率從15.9%降至2.7%(2020年),降低近6倍。三十年經濟和人口素質的全面發展為文學出版鋪設了快車道。從1990年的7756種、1.2億冊的文學出版數據,不過三十年時間,便增長到5.47萬種、7.92億冊,這無疑反映出中國短時間內迅速形成的文學人口的巨大規模。

從文學創作者一面來說,1949年第一次文代會時,中國作協會員為304人,1966年“文革”前為1059人,1984年中國作協“四大”召開前為2170人,1《建國三十五年來文藝事業部分發展情況統計》,《文藝報》1984年第10期。到2002年為6442人,2中國作家協會編:《中國作家協會第六次全國代表大會文件匯編》,作家出版社2003年版,第23頁。2021年中國作協“十大”時,個人會員總數已達12951人。3張宏森:《高舉偉大旗幟 全面推進新時代文學高質量發展 為實現中華民族偉大復興貢獻力量——在中國作家協會第十次全國代表大會上的報告》,http://www.chinawriter.com.cn/n1/2021/1218/c441553-32311343.html。1984年,各地省級作協會員約為8000人,4馮牧:《新時期文學的廣闊道路》,《馮牧文集》(第2卷),解放軍出版社2002年版,第603頁。1996年為2.8萬余人,5中國作家協會編:《民主 團結 鼓勁 繁榮:中國作家協會第五次全國代表大會文集》,作家出版社1997年版,第73頁。2016年達8萬余人,6錢小芊:《高舉旗幟 改革創新 書寫中華民族偉大復興中國夢的文學篇章——在中國作家協會第九次全國代表大會上的報告》,http://www.chinawriter.com.cn/n1/2016/1209/c405170-28936141.html。2021年省級和行業作協會員人數已突破10萬人。7張宏森:《高舉偉大旗幟 全面推進新時代文學高質量發展 為實現中華民族偉大復興貢獻力量——在中國作家協會第十次全國代表大會上的報告》,http://www.chinawriter.com.cn/n1/2021/1218/c441553-32311343.html。地市、縣兩級的作協會員人數無全面的統計數據。筆者嘗試以浙江省衢州市為例來展示地市一級作協會員的數量增長情況。衢州市文學工作者協會成立于1986年,成立初會員為36人,1989年為112人,1991年改稱衢州市作家協會,1997年會員數與1989年基本保持一致,到2023年為425人。8《衢州市群眾文化志》編委會:《衢州市群眾文化志》,浙江人民出版社1994年版,第212頁;《浙江省文學志》編纂委員會:《浙江省文學志》,中華書局2001年版,第715頁;衢州市文聯官方微信公眾號“衢州文藝”2023年9月23日發布的推文“衢州市文聯直屬各文藝家協會市級會員名單公告(第一批)”。從1986年至2023年,衢州市作家協會會員人數增長近12倍。但全國各地差異甚大,衢州的例子難以推至全國,例如,截止到2023年,湖南邵陽市作協會員為758人,河南洛陽市作協會員為967人,湖北十堰市作協會員則只有185人。9《喜訊!邵陽市9人成為中國作協新會員》,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1777992631810205138&wf r=spider&for=pc;《洛陽市作家協會召開六屆五次理事會,任禾當選主席》,https://new.qq.com/rain/a/20231028A08CUJ00;《十堰市作家協會近五年工作情況及未來五年工作安排》,http://hbzjw.org.cn/c/2023/07/25/25563.shtml。據粗略估算,目前全國地級區劃333個,全國地市一級作協會員的人數或不低于20萬人。10縣一級作協會員人數就更難估算了,各縣之間的差異也更大。根據筆者查找資料的經驗,1980年代相當一部分的縣一級比較活躍的重點作者平均約為50人,而最近一些年相當一部分的縣一級作協會員大致是在50—100人之間(排除同時是上級作協成員的人數),目前全國縣一級作協會員的總人數或為15萬—30萬人右。不過這是印象式的推測,僅供參考。

文學出版狀況與中國作協系統的會員數量僅是反映中國當代文學人口的一個方面,我們還需注意網絡文學的情況。自世紀之交網絡文學興起以來,網絡文學的作品、閱讀者與創作者數量都急劇膨脹。從2012年至2021年,網絡文學的作品規模從800余萬部增長到3200余萬部,注冊作者從419萬人增長到2278萬人,用戶從2.3億人增長到4.9億人。1《中國網絡文學發展報告》編寫組:《與時同行,向陽生長:中國網絡文學發展報告(2017—2021)》,北京出版社2023年版,第12~14頁。這意味著,當下中國每200人中就有3名網絡文學注冊作者和70名網絡文學的用戶,即使考慮到統計口徑的問題,這也是一組令人震驚的數字。可以說,網絡文學已真正深入人民大眾的日常生活之中,男女老少、街頭巷尾、各行各業,遍布網絡文學的讀者與作者。

可從橫縱兩個維度來稍作比較,以定位如上數據的準確意義。就縱向比較而言,有研究指出,“在中國歷史上文學人口最多的時代是明清時期”,單以明代為例,現存唐文集278種,宋文集347種,遼金文集100余種,元文集324種,而明文集就有2000多種,幾乎是唐、宋、遼、金、元諸代總和的2倍。2李玉寶:《明代文學人口的壯大與書業生產的繁盛》,《上海師范大學學報》2022年第1期。文集如此,通俗文學的繁盛更不必言,明人筆記《水東日記》記述當時通俗文學消費之盛時曾言“農工商販,抄寫繪畫,家畜(蓄)而人有之”。揆諸今日之中國,無論雅俗文學,此說法均可謂千百倍地名副其實。如果說,明清文學人口“與科舉選拔體制的成熟、雕版印刷技術的進步、商品經濟的繁榮密切相關,這幾個因素是文學人口飛躍發展的最重要的動因”3李玉寶:《明代文學人口的壯大與書業生產的繁盛》,《上海師范大學學報》2022年第1期。,那么今日超大規模的文學人口,也同樣依賴中國經濟的高速發展、教育的普及、中產階級的壯大、新科技與新媒體的開放便利等諸多現代化因素。

就橫向比較而言,我們可以對比新冠疫情前夕的2018年美國、法國的文學出版市場。2018年,美國的傳記、繪本小說、戲劇、小說、文學選集、文學批評類共出版3萬種左右,成人小說銷售量約為6.5億冊;法國2018年出版文學類圖書2.37萬種、1.2億冊。4范軍主編:《國際出版業發展報告(2019年)》,中國書籍出版社2020年版,第24~25、38、177頁。印度與中國一樣人口眾多,但可惜尚未找到權威的最新數據,我們可以將2015年印度出版業的整體狀況與中國略作對比。2015年,印度人口13.1億人,用24種官方語言出版8萬多種圖書,而中國人口13.8億人,主要以漢語出版47萬多種圖書,兩相比較,其中差距還是相當可觀。關于印度出版業的簡略概況,參見范軍主編《國際出版業發展報告(2016年)》,中國書籍出版社2017年版,第315~327頁。作為對比,國家統計局的數據顯示,2018年中國的文學出版約為5.9萬種、8億冊。考慮到人口總量的問題,這組數據顯示了美國自19世紀末開始成熟的圖書市場和文學人口的巨大體量,也表明中國文學出版市場仍有巨大潛力。然而,與美國網絡文學的弱小相比,中國當代文學還擁有網絡文學的海量生產與消費:2018年,各類網絡文學作品累計達到2442萬部,國內網絡文學創作者也已達到1755萬人,網絡文學用戶規模則達到4.3億戶。1《中國網絡文學發展報告》編寫組:《與時同行,向陽生長:中國網絡文學發展報告(2017—2021)》,第12~14頁。盡管就創作者和受眾而言,網絡文學與印刷文學存在相當大的重疊,但我們依然能夠從國際平行比較中看出,新中國成立特別是改革開放四十多年來,中國當代文學短時間內已擁有超大規模的文學人口。

二 超大規模文學人口:中國當代文學的“舵”與“錨”

人口規模本身是人民的政治性之來源,法國大革命的新穎性正是以“人數上的力量就不可阻擋的”平民所形成的“革命洪流”為標志之一的。2漢娜·阿倫特:《論革命》,陳周旺譯,譯林出版社2007年版,第37頁。對中國社會主義革命及其文藝來說,人口的具體規模賦予了“人民”及其內部各階層以實在的內涵和不同的比重。毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》更清楚地從人口規模出發界定文藝的服務對象:“什么是人民大眾呢?最廣大的人民,占全人口百分之九十以上的人民,是工人、農民、兵士和城市小資產階級。……這四種人,就是中華民族的最大部分,就是最廣大的人民大眾。我們的文藝,應該為著上面說的四種人。”3毛澤東:《在延安文藝座談會上的講話》,《毛澤東選集》(第3卷),人民出版社1991年版,第855~856頁。政治上的“人民”就是人口規模占“百分之九十以上”的人,他們就是文藝的服務對象。

“人民”的政治意義與人口內涵既互為支撐,又有所側重,也就生發出關于文藝的差異性理解。“文藝為人民大眾”,政治上意味著文學的政治性是“人民的立場”;人口上,則意味著從受眾的規模及其具體特征如性別、地域、族群和文化趣味等社會因素來理解文學的具體指向與功能。可以說,“文藝為人民大眾”,既出于政治性的要求,卻也是社會性的牽引使然。從1940年代的“文藝為工農兵服務”到1980年代的“文藝為人民服務、為社會主義服務”,最后到1990年代以降的大眾化閱讀與消費的文學時代,文學的指向從政治向市場、社會轉移同文藝與“人民”的雙重連接關系不無相關。

超大規模的文學人口對中國當代文學產生了潛移默化的基礎性影響。以人口的巨大規模定義自身的大眾,本身就是現代文藝變革的基本力量,正如本雅明所說,“大眾是一個發源地,所有指向當今以新形式出現的藝術作品的傳統行為莫不由此孕育出來。量變成了質。大眾參與的巨大增長導致了參與方式的變化”1漢娜·阿倫特編:《啟迪:本雅明文選》,張旭東、王斑譯,生活·讀書·新知三聯書店2008年版,第260頁。。在當代中國,日益增長和凸顯的超大規模文學人口對中國當代文學的參與意愿越來越強烈,參與程度也越來越深,這本身就構成了中國當代文學變革的基礎性力量。

這種變革最為重要的表現是網絡文學的興起。如上所述,截至2021年,網絡文學的注冊作者2278萬人、用戶4.9億戶。不過,與其說網絡文學平臺為超大規模的文學參與提供了技術方案,不如說網絡文學平臺的興起與印刷文學向網絡文學的轉變,本身就是中國超大規模文學人口的爆炸性參與所致。從1990年代到21世紀初,“隨著文學的邊緣化、期刊的老齡化、編輯力量的弱化,‘業余作家’這個先被預期為文學創作的真正主體,后被視為文學創作的強大后備軍的龐大群體,這些年來急速衰落,基本處于自生自滅的狀態。而隨著‘純文學’門檻的提高,‘業余作家’中的優秀者通往‘專業作家’的路也基本被阻隔”2邵燕君:《網絡時代的文學引渡》,廣西師范大學出版社2015年版,第9頁。。正是在這種情況下,加上文學市場化的引導,人口規模越來越龐大的業余作者(家)的參與壓力最終借助網絡平臺獲得了新的釋放,從而助推了網絡文學的興起。同樣地,與其說網絡文學的大眾化與類型化是網絡媒介和網絡作家的創造,不如說是超大規模文學人口的參與同網絡媒介、網絡作家的互動所生成。超大規模的文學人口內部的社會關系、文化趣味、情感體驗、生活經驗等因素,經由網絡文學平臺所提供的開放而即時的讀者—作者互動,直接影響了網絡文學各種類型的創造與變遷。實證研究表明,“網絡小說的內容類型特征與讀者喜愛度存在顯著的相關關系”3劉鳴箏、付嬈:《網絡小說內容類型特征與讀者偏好關系初探》,《文藝爭鳴》2021年第8期。,這使得“每一種‘文’、每一種‘流’都‘戳中’不同粉絲群獨特的‘萌點’”1邵燕君:《網絡文學的“網絡性”與“經典性”》,《北京大學學報》2015年第1期。。例如玄幻小說包容古今中西各類傳奇文類的多種特征,直接適配相當一部分的年輕男性讀者的精神需求和文化趣味,成為網絡文學最受歡迎的文類之一。非但如此,網絡文學龐大的讀者群自身也參與到創作之中,不僅通過評論、打賞等方式直接影響作者的創作,而且自發地進行二次創作,形成各種亞文化和新文類。例如,“同人文”作為“當代流行文學和媒體作品的轉化型寫作”2鄭熙青:《作為轉化型寫作的網絡同人小說及其文本間性》,《文藝爭鳴》2020年第12期。,便主要是由網絡文學讀者的大規模自發參與而形成的文類和亞文化。因此,眾多研究指出,網絡文學龐大的作者與讀者群所形成的正是亨利·詹金斯所說的“參與文化”。3亨利·詹金斯、伊藤瑞子、丹娜·博伊德:《參與的勝利:網絡時代的參與文化》,高芳芳譯,浙江大學出版社2017年版,第1~4頁。

即使再進一步窄化,離開大眾化的網絡文學不論,超大規模的文學人口對中國當代文學也同樣產生了基礎性影響,這種影響至少可從兩個基本層面來初步理解。

首先是基本的文學自信心的有無。中國超大規模的文學人口自成一個完整的世界,那也是中國作家的身心所系。一旦在受眾上獲得規模性的接納,作家的自信便可以扎根,難以動搖。

我們可以路遙為例,來理解這種文學自信心。路遙的《平凡的世界》由于不符合1980年代后期現代主義的文學潮流,不受批評家、期刊和出版社看重,所幸獲得機會在中央人民廣播電臺的“小說連播”節目播出。據路遙回憶,“小說前兩部在電臺播出的時候,我還帶病悶在暗無日光的斗室中日夜兼程趕寫第三部。在那些無比艱難的日子里,每天歡欣的一瞬間就是在桌面那臺破爛收音機上聽半小時自己的作品”。最終,中央臺根據第三部的手稿順利播送完畢,路遙“非常感謝先聲奪人的廣播”,使其“勞動成果及時地走到了大眾之中”4路遙:《早晨從中午開始》,北京十月文藝出版社2012年版,第205、206頁。。中央臺播出后,又在新疆、內蒙、陜西、云南等省級廣播電臺重播,“當年播出后的聽眾來信居上個世紀80年代之最——直接受眾達3億多”5葉詠梅編著:《中國長篇連播歷史檔案》(上卷),中國廣播電視出版社2010年版,第34頁。。小說第一、二部的播出,給予路遙以繼續創作第三部的信心,這對因小說飽受期刊冷遇、出版社拒絕和評論家否定的路遙來說,無疑是彌足珍貴的。更重要的是,廣播每天都在驗證著路遙所賴以創作《平凡的世界》的文學觀:“你之所以還能夠堅持,是因為你的寫作干脆不面對文學界,不面對批評界,而直接面對讀者。只要讀者不遺棄你,就證明你能夠存在。”1路遙:《早晨從中午開始》,北京十月文藝出版社2012年版,第12頁。廣播所具有的與普通大眾的直接聯系,使路遙更強烈地感到其創作與超大規模的文學人口之間的密切關系,從而獲得繼續創作的信心并堅持其樸素的現實主義道路。超大規模文學人口的數量本身就是力量,它成為作家創作的有形無形的支撐。

經由“文藝為人民”的長久實踐,這種扎根于超大規模文學人口的文學自信曾是新中國前三十年文學的基本特征,但路遙的例子已經顯示這種文學自信在1980年代末所遭遇的挑戰。1990年代以后,這種挑戰演變為某種危機,其表征或許是喧囂一時的諾獎情結2傅光明:《中國作家的諾貝爾文學獎情結》,《長江學術》2008年第1期。。諾貝爾文學獎從1990年代開始成為中國文學界的關注熱點,此時期正是伴隨著全球化的進程而來的西方文化話語權凸顯之際,諾獎情結意味著中國當代文學似乎還需要外在性的承認。然而,隨著中國崛起和莫言獲獎,情結已解,“諾獎”還原為每年一度的新聞熱點。如今回頭來看,諾獎情結與其說是作家的情結,不如說是文學大眾的情結,前者在一定程度上是后者的投射,是文學大眾的期待所致;而文學大眾的諾獎情結所折射的,則是當代中國人在全球化進程之中的認同困境。隨著這一困境在中國崛起的過程中得以緩解,文學大眾不再投射這種焦慮,中國作家的諾獎情結似乎也不再是集體癥候了。

其次,超大規模的文學人口本身會生成一種內在的牽引力,潛移默化地影響中國當代文學的基本方向。這種牽引力具有多重維度,如經濟上的補償、文化上的需求、價值上的認可、政治上的要求等,在整體上影響了中國當代文學的基本趨勢,使其主流往往是雅俗共賞的。

革命通俗文學在十七年時期的廣泛流行,便部分歸因于龐大的文學人口的通俗文藝趣味所產生的牽引力。正如蔡翔所指出的,“包括下層社會在內的龐大的‘讀者’群落,構成了當時實際存在的‘市場’狀況。當代文學要進入這一‘市場’(擴大社會主義宣傳陣地),就必須尊重這一‘讀者’群的閱讀習慣,也就是說,它必須以一種‘通俗’的形式來進行自己的故事表述,同時,它本身也必然會成為一種消費閱讀。我以為,這也是所謂‘革命通俗文學’興起的原因之一”1蔡翔:《革命/敘述:中國社會主義文學——文化想象(1949—1966)》,北京大學出版社2010年版,第201頁。。由于向下適配龐大的文學人口的閱讀趣味,革命通俗文學的經典之作往往銷量甚高、流傳甚廣。例如,《烈火金鋼》在20世紀五六十年代就印了上百萬冊,《林海雪原》1957年出版,不到一年時間重印至少7次,累計印數近百萬冊。2黃伊:《編輯的故事》,金城出版社2003年版,第102頁;姚丹:《革命中國的通俗表征與主體建構:〈林海雪原〉及其衍生文本考察》,北京大學出版社2011年版,第95頁。這種狀況曾一度引起堅持新文學立場的沈從文的反思:“我聽到許多人說現代人小說都只歡喜《林海雪原》,原來歡喜的是驚險,是把看《七俠五義》的習慣情感轉到新的作品而覺得動人的。事實上這些讀者更樂意看的也許還是新西游記新水滸傳,至于什么短篇,可極少人有興趣。至于詩,作自以為政治性強的,讀者卻簡直是全部擋駕,看不懂,無意思,不知說些什么事情。我們說文學應面對大多數群眾,這個多數認真說來我們是太不明白,太不認真注意了。”3沈從文:《致張兆和(1961)》,《沈從文全集》(第21卷),北岳文藝出版社2002年版,第16頁。

還可以先鋒文學的轉型為例。1980年代中后期,致力于以(后)現代主義的語言、形式和風格探索中國當代文學新維度的先鋒文學興起,但步入1990年代以后,先鋒作家紛紛轉型,先鋒文學迅速退潮,并未形成一種持久的文學傳統。例如,余華作為先鋒文學的代表性作家,在1980年代后期宣揚“虛偽的形式”,希望能夠突破“大眾的經驗”,發起一場語言與形式的革命,發現一種有別于日常語言的“不確定的語言”,因為“日常語言是消解了個性的大眾化語言”,“當一個作家感到世界像一把椅子那樣明白易懂時,他提倡語言應該大眾化也就理直氣壯了”。4余華:《沒有一條道路是重復的》,作家出版社2014年版,第165、171頁。就此而言,他是在對立于文學大眾的意義上理解先鋒文學的。1990年代以來,隨著《活著》《許三觀賣血記》這類作品的出現,余華發生了巨大轉變,他開始承認,“我過去的現實更傾向于想象中的,現在的現實則更接近于現實本身”5余華、潘凱雄:《關于〈許三觀賣血記〉的對話》,《當代作家評論》1996年第4期。,“我知道自己的作品正在變得平易近人,正在逐漸地被更多的讀者所接受。不知道是時代在變化,還是人在變化,我現在更喜歡活生生的事實和活生生的情感”1余華:《沒有一條道路是重復的》,作家出版社2014年版,第107頁。。換言之,以現實主義的、雅俗共賞的書寫方式最大限度地包容文學大眾的生活經驗,成為余華的新方向。余華的轉變是徹底的,他從最先鋒的作家之一轉變為最受大眾歡迎的作家之一:1992年面世的《活著》在不計盜版的情況下,據說如今已銷售超過2000萬冊,是中國當代文學受眾最多的作品之一。從《活著》開始,日益廣泛的讀者喜愛無疑給予了余華繼續沿此道路前行的動力。

余華所體現的先鋒文學的轉型,與伴隨著市場經濟大潮一同涌現的超大規模的文學人口所展現出的巨大牽引力也不無關聯。1990年代以降,在外部性的政治要求弱化之后,日益增長和凸顯的超大規模文學人口本身自然而然地成為文學的基本標尺,無論是作家的生存、榮譽還是價值,很大程度系于此。如經濟學家所言,人口是經濟的“舵”與“錨”,既規定了經濟增長的“基本方向、主要路徑和獨特方式”,也規定了“經濟增長能夠達到的常規速度”;2蔡昉:《人口負增長時代》,中信出版社2023年版,第20、21頁。超大規模的文學人口也是中國當代文學的“舵”與“錨”,它潛移默化地牽引文學的方向,形塑文學的常態,調和文學的創新與守舊、雅與俗的分野,使中國當代文學的主流始終是現實主義的和雅俗共賞的。

的確,先鋒文學的命運同時意味著,由于與超大規模文學人口的直接需求相疏離,中國當代文學的先鋒性和激進性的探索往往不能形成持續的傳統。中國當代文學往往存在向下的激進實踐,正如新中國前三十年的文學所展示的,向上的激進實踐則僅存在于1980年代中后期很短暫的幾年。如果說前三十年的文學實踐被政治性要求所規導,從而無法展開(后)現代主義的探索的話,那么1980年代中期以后,外部的政治性約束逐漸消退,這種探索卻依然無法持久,這就無法再歸之于文學與政治的表面關系,而是需要我們從更長遠也更為基本的方面來理解其根源。這種更長遠和更基礎的方面之一或許就是超大規模文學人口的持續增長與不斷凸顯。

三 “制度性文學”與“彌漫性文學”

在現代性的視野中,文學是德里達所說的“虛構的建制”,一種“以任何方式講述任何事情的建制”,這種建制是沒有確定邊界的,它只存在一組原則,其核心就是“允許人們講述一切”。在這意義上,德里達將文學的原則與民主建立了聯系:“在西方,處于比較現代形式的文學建制是與講述一切的授權聯系在一起的,無疑也是與現代民主思想聯系在一起的。不是說它得其所哉地依賴于民主,而是在我看來,它與喚起民主、最大限度的民主(無疑它會到來)的東西是不可分割的。”1雅克·德里達:《文學行動》,趙興國譯,中國社會科學出版社1998年版,第3、4~5頁。現代社會的民主原則與“允許講述一切”的現代文學建制密不可分,這一點實際是對托克維爾的呼應:“被民主征服的領域,將隨著文明和教育所征服的領域的擴大而擴大,而文學則成為對一切人開放的武庫,弱者和窮人每天都可以從中取用武器。”2托克維爾:《論美國的民主》(上卷),董國良譯,商務印書館1988年版,第6頁。在現代社會,文學人口的增長,既直接受益于經濟、社會的發展與教育的普及,也與文學的這種民主化趨勢密切相關。

當代中國同樣極大地推進了這種文學的民主化,但是以極為獨特的方式。我們不僅需要在現代社會的普遍的文學民主化趨勢中尋找中國超大規模的文學人口的原因,也需要從經濟、教育和社會等外部條件來探討其形成,還要從中國當代文學的獨特形態中尋找必要的線索。

筆者想借用楊慶堃在《中國社會中的宗教》一書中所創造的兩個概念——“制度性宗教”和“彌漫性宗教”——來理解中國當代文學的獨特性及其與超大規模的文學人口的關系。在楊慶堃的中國宗教論中,“一是制度性宗教(institutional religion),有神學自己的體系、儀式、組織,獨立于其他世俗社會組織之外。它自成一種社會制度,有其基本的觀念和結構體系。另一種是彌漫性宗教(diffused religion),其神學、儀式、組織與世俗制度和社會秩序其他方面的觀念和結構密切地交織在一起。彌漫性宗教的信仰和儀式發展為有組織的社會體系,成為社會組織整體的一部分,以其有組織的方式出現在中國社會生活的各個主要方面,發揮著廣泛的功能”。在楊慶堃看來,佛教和道教屬于制度性宗教,千百年來彌漫于民眾日常生活之中的各種民間信仰則屬于“彌漫性宗教”,它“在社會中發揮功能,卻沒有顯示為一種獨立的、支配性的制度”,其主要功能是“賦予社會制度一種神圣的特征”,或者說,“在于對世俗道德標準的強化方面所起的輔助作用”。1楊慶堃:《中國社會中的宗教》(修訂版),范麗珠譯,四川人民出版社2016年版,第17、231、222頁。

“制度性宗教”與“彌漫性宗教”的概念澄清了西方宗教與中國宗教之間的區別,特別是“彌漫性宗教”的概念凸顯了中國人信仰的獨特性。實際上,由于宗教在中國社會中的彌漫性存在,它本身就是中國文化的內在組成部分,因此,“一個人只要是中國文化的傳人,他就多少帶有某種程度的傳統中國宗教信仰,不管他現代化或西化到如何的程度”2李亦園:《宗教與神話》,廣西師范大學出版社2004年版,第88頁。。這樣看來,“制度性宗教”與“彌漫性宗教”在一定程度上構成了理解中國文化獨特性的一組參考概念。

當追問當代中國何以擁有超大規模的文學人口時,或許可以借用這一組概念來嘗試理解。可以說,中國當代文學也是“制度性文學”與“彌漫性文學”。所謂“制度性文學”,是指中國當代文學擁有專門的、獨立于其他社會部門的體制,主要是新中國成立時就建立的從上到下、系統完備的以文聯-作協系統為核心的文學體制。新中國成立初期,各省、部分地市級的文聯-作協組織先后建立,此后幾經波折、重建與拓展,從1980年代開始,縣一級文聯-作協組織亦開始規模化建立,1991年,全國地市一級文聯平均組建率已達到85%,縣一級文聯平均組建率達到50%。3武劍青:《團結鼓勁 開拓奮進 爭取我區文藝事業的更大繁榮》,《南方文壇》1991年第2期。此后,文聯-作協組織的下沉始終處在進行時,到2022年,全國文聯系統共包括32個省級文聯、346個地市級文聯、2230個區縣級文聯,地市級文聯覆蓋率已達到99.7%,縣級文聯覆蓋率也已達到78.4%。4文新達:《文聯“兩個優勢”是歷史形成的, 也是時代召喚的》,http://www.cflac.org.cn/wlyw/202206/t20220617_1249125.html。自2014年起,隨著浙江省網絡作家協會的成立,各地省份陸續建立相應組織,截止到2021年,全國有20個省、自治區、直轄市成立了網絡作家協會,成立的各級網絡文學組織達140余家。5鄭海鷗:《弘揚正能量 作品有流量》,《人民日報》2021年12月5日第2版。作為“制度性文學”的文聯-作協系統擁有自己的體系、組織和慣習,完備的文學生產、傳播和接受制度,形成了關于中國社會主義文學的特有觀念-理論系統。就歷史而言,文聯-作協系統的基本功能是將作家自上而下地組織起來,開展組織化的文學生產。新中國前三十年,這種組織化的文學生產既規導了文學生產的政治性,同時也保持了其群眾性,特別是在基層,沒有組織化的文學生產,基層工農群眾就不可能參與到文學生產之中;1980年代中期以來,隨著市場化改革的開啟與深入,文聯-作協系統的制度觸須一方面更為深入基層,另一方面卻也發生了功能與性質的重要轉變。總體上來說,“制度性文學”組織各級作家、提供文學經典、標示文學方向,是中國當代文學的基礎骨架。

“彌漫性文學”主要包含兩個層面的內涵。首先,在中國社會主義革命、建設過程之中,文學承擔著多種功能——組織動員的政治功能自不必說,娛樂、審美、教育、識字、社會交往與社會流動等功能也均有所承擔,這一切使得當代文學與其他社會制度鑲嵌一體,支撐著后者的功能性運轉。這種鑲嵌關系既指的是文學制度與政治組織密切交織,并隨著政治組織的深入基層而同步拓展,也指的是文學生產成為很多社會部門的附屬功能。一方面,在新中國前四十年,文學生產不僅是專業化的文聯-作協系統的功能,其他文教宣傳單位如文工團(劇團)、廣播站、報社雜志社,乃至各單位如政府、工廠、企業及軍工、鐵路、水利等行業,都設有兼備文學生產功能的組織或部門,基層工農、中小學老師、宣傳干部等是業余文學作者的常見身份。僅以上海市為例。在1954年文化部和全國總工會聯合發布《關于加強廠礦、工地、企業中文化藝術工作的指示》之后,上海許多工廠紛紛成立創作組,甚至車間都辦有文藝刊物;1958年,為迎接新中國成立十周年,上海各大工廠、大企業、各人民公社、大商店和專科以上學校等單位都開展了創作計劃,各區縣黨委也廣泛地從各基層單位中征集文學作品。1任麗青:《上海工人階級文藝新軍的形成》,上海大學出版社2010年版,第53~57、40頁。另一方面,此時期文化部門主管的群眾文化系統,如各級群眾藝術館、文化館、工人文化宮和俱樂部、軍隊俱樂部等群眾文化單位,都部分承擔了文學生產的功能;特別是各地文化館長期承擔著基層文學生產的任務,并在1980年代深度介入新時期文學的興起與繁榮過程之中,一度被視為“小文聯”和“創作室”。2中華人民共和國文化部:《全國文化館工作座談會紀要》,載中國藝術館籌備處編《中國群眾藝術館志》,社會科學文獻出版社1997年版,第928頁。如上文已引述的,僅在1980年,地區、縣及以下所創辦的文學刊物就達2000種以上,其中大部分都是群眾文化單位所創辦,可見文學彌漫于基層的程度。隨著1990年代以來市場化改革的開啟與深入,群眾文化系統的文學功能逐漸削弱,但文學市場日臻成熟并向社會各領域的不斷滲透繼續賦予文學的彌漫性以新的形式。

21世紀以來,網絡文學的開放性與大眾性日益拓展,各行各業都涌現出網絡文學的大量創作者。閱文集團發布的《2021網絡文學作家畫像》顯示,眾多網絡文學作者擁有極為不同的社會身份:學生、工人、醫生、警察、計算機工程師、科研人員、法醫、律師、退役軍人、公職人員……不一而足,作為結果,他們創作的角色所覆蓋的職業也超過188種。的確,網絡文學平臺本身乃是一種社會制度,一種將網絡文學作者從其職業限定中象征性地抽離并重組為同一的網絡文學生產者的制度。網絡文學作者一方面鑲嵌在具體的社會制度與勞動環境之中,另一方面與網絡文學平臺建立個體化的連接;通過這種方式,數量龐大的個體得以參與到網絡文學的生產之中。應該說,網絡文學作者的廣泛性與個體化回應的是當代社會的勞動條件。當代普遍不確定而“內卷”的勞動條件,產生了無數靈活就業的、個體化的勞動者,他們或閱讀網絡文學以求放松,或從事網絡文學寫作以求增加額外收入,無論出于哪一種選擇和目的,其背后都是對當代勞動條件的回應乃至逃逸。就此而言,作為“彌漫性文學”的網絡文學已經成為當代普遍不確定而“內卷”的勞動條件的伴生物。

其次,“彌漫性文學”也是指存在一種持續的文學下沉運動,使得文學創作與閱讀最大可能地沉淀為普通民眾的習慣或需要,文學生產與消費成為日常性的存在。自五四以來,“文藝大眾化”便指示了現代文學的下沉方向,但只有《在延安文藝座談會上的講話》發表以后,以“文藝為工農兵”為旨歸的群眾文藝運動才真正開啟了文學的下沉運動。通過確立文藝的來源是人民群眾,要求知識分子與人民群眾相結合,注重“普及第一”,文學的下沉運動自此大踏步推進。及至新中國成立之后,一方面是“一體化”的文學體制持續向基層傾斜,另一方面則是此起彼伏的群眾文藝運動不斷拓展,群眾動員與參與的范圍越來越廣,文學的下沉運動一浪高過一浪,甚至走向激進化,一度產生新民歌運動中“六億人民皆詩人”的奇觀——據1959年初的不完全統計,新民歌運動中全國有工農業余創作組95萬個,一年中創作的各種文藝作品達8.8億件。1梁澤楚編著:《群眾文化史(當代部分)》,新華出版社1989年版,第76頁。新民歌運動無疑是極端現象,但無論如何,由于與大規模的群眾動員相伴隨的文學下沉運動的持續推進,文學創作與閱讀逐漸化為群眾性的存在,文學的彌漫性日益拓展。

“文革”結束之后的改革開放初期,通過各級文聯-作協系統的組織動員和廣大群眾的自發性參與,“新時期文學”以一場“新群眾運動”的方式繼續著文學的下沉運動,迎來了“鮮花重放”和“空前繁榮”的黃金時代。1參見石岸書《作為“新群眾運動”的“新時期文學”——重探“新時期文學”的興起》,《中國現代文學研究叢刊》2020年第12期。1990年代以降,市場經濟賦予文學下沉運動以另一推動力,文學消費蔚然成風,大眾文學所向披靡。某種程度上,這種文學消費的大眾風氣與此前已然形成的文學的彌漫性有所關聯。正是以文學的彌漫性為前提,市場依托并繼續推動了文學的下沉運動,繼而將之轉變為文學的大眾消費風氣。隨著網絡文學的興起,借助網絡平臺的開放性、新媒體和新科技的便捷性,自延安時期以來的文學下沉運動顯然被推進到了新的深度。目前2000多萬名的網絡文學注冊作者和近5億的用戶無疑表明,“網絡開放的姿態使所有的人都成為了參與者,人人都是作家,或者說人人都將作者和讀者集于一身”2余華:《沒有一條道路是重復的》,第122頁。,即使“六億人民皆詩人”并未成真,但“五億人民皆讀者”卻已是事實。如今,網絡文學平臺已經成為文學下沉運動的新的動力機制,就此而言,它與自延安時期即已開始的群眾文藝運動和新中國成立以后文學體制的“文藝為工農兵”實踐,可謂一脈相關,盡管其背后的驅動力已然從政治性轉變為市場化的了。自延安時期以來接力賽式的文學下沉運動,是中國當代文學的彌漫性的基本原因之一,它與經濟和社會的發展、教育的普及一道,培育出了當代中國超大規模的文學人口。

如果說“制度性文學”是中國當代文學的骨架,那么“彌漫性文學”則是血肉,兩者共同生成了中國當代文學這具文化之身。自新中國成立以至今日,兩者的互動不斷重塑中國當代文學的雅俗之分,也不斷拓展中國當代文學的格局,當然也培育出規模不斷擴大的文學人口。“制度性文學”與“彌漫性文學”共同構成了中國當代文學的獨特形態,是中國當代文學現代性的獨特標志。

以“制度性文學”和“彌漫性文學”理解中國當代文學,意味著中國當代文學與中國宗教具有結構上的類似性。正如中國宗教因其“彌漫性”而成為“中國社會中的宗教”,中國當代文學也因其“彌漫性”而成為“中國當代社會中的文學”,它鑲嵌在當代社會的各個層面,彌漫在人民大眾的日常生活之中,如宗教一般為超大規模的人口提供文化生活與精神滋養。不僅如此,這也意味著將中國當代文學置于中國文化傳統的延長線上來理解。如前所論,彌漫性是中國宗教的獨特性之一面,它也就是中國文化的獨特性之一面,中國當代文學的彌漫性表明它在一定程度上承襲了中國文化的彌漫性。中國文化的彌漫性,或許與中國作為古老而成熟的文明的長久積淀有關,它并未因革命而中斷,而是在當代中國得到革命性的繼承、轉化和拓展,中國當代文學的制度建構與下沉運動,正是在中國文化彌漫性的基礎上繼續推進的現代形式。中國當代文學之所以擁有超大規模的文學人口,其根源不僅僅在于文學的普遍的現代性運動,同時也是這種古今相繼的彌漫性及其現代轉化的結果,這從一個側面標識了中國式現代化的獨特性和復雜性。