基于“高密度、高容積率”住區的公共空間設計研究

——以溫州市生態園呂家岸G-36 項目為例

包舒拉

城市化的快速發展帶來了人口密集和土地資源有限的挑戰,“雙高”住區作為解決這一問題的有效方式之一,其設計與規劃尤為關鍵。公共空間作為城市的生活場所,對于提升城市居住質量、促進社區文化建設和實現生態可持續性具有重要意義。然而,高密度環境下如何設計公共空間,以滿足居民的多樣化需求并促進社區的和諧共處,成為城市設計中的重要切入點。

1 G-36 項目概述

1.1 項目背景與目標

在實際工程中,高密度常伴隨“高復合率”,尤其在保障性項目中,多個配套工程共用地塊,需要獨立的出入口與流線,加劇高密度、高容積率。溫州市生態園呂家岸G-36 項目作為保障性片區項目,具備功能復合前提,如何利用其彌補“雙高”劣勢,創造優質空間,是設計關鍵。與普通商品房不同,棚改項目需注重居民場所記憶,延續地面層生活細節,可持續設計更需強調場所記憶的打造。

1.2 設計理念與策略

在“雙高”住區可持續空間設計中,尋求人與環境和諧共存之道至關重要。這涉及建筑空間形態創新、功能布局優化、環保技術應用和歷史文脈傳承選擇等多維度。空間形態上,優化交通流線,塑造優美天際線,確保綠地面積與開放空間;功能布局上,構建集約多功能服務帶,促進區域活力與多樣性,滿足居民需求,增強社區凝聚力;技術與材料上,倡導低碳、環保、可再生材料與技術,實現自然通風與日照,減少能耗;同時,注重與地域文化融合,保護特色與傳統,使新住區融入歷史文脈,傳承城市記憶[1]。

這些策略旨在應對高密度居住挑戰,打造生態友好、社會和諧、文化豐富的宜居環境,展現現代城市居住新范式。G-36 項目成功實踐了這些理念與策略,為未來項目提供了寶貴參考。

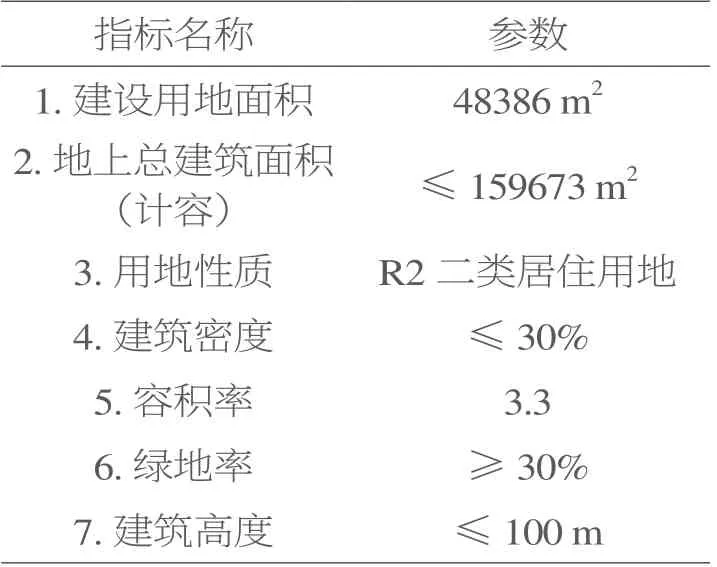

1.3 項目設計任務書

G-36 項目選址于溫州生態園呂家岸,為城中村改造安置工程,地塊東側為湯家橋南路,南側為東垟路,西臨呂家岸河,北側緊臨S1 輕軌線。地塊現狀平坦,周邊交通便捷,西側與溫州市城市中央綠軸臨近,周邊景觀資源豐富,同時地塊西側綠化帶內有保留道觀五靈廟一座。該項目需配建:一座9 班幼兒園、一個不小于2000 m2的菜市場、基層社區用房、電信網點、郵政網點,社會公共停車場50 輛,均需為周邊地塊服務。該項目套型要求:套內60 型15%,套內80 型30%,套內100 型30%,套內120 型15%,套內140 型10%,躍層16 套。設計條件如表1 所示。

表1 設計任務經濟技術指標表

1.4 項目的設計難點

項目設計面臨四大難點,具體為以下幾個方面:第1,唯一機動車出入口的規劃,需要巧妙布局住宅區、幼兒園、菜市場及停車場;第2,西側河流與G-33 地塊的人行橋,需充分利用景觀資源并且保留情感記憶;第3,東側湯家橋路的涵洞與北側S1 軌交線的干擾,需要應對視線與噪聲污染;第4,西側綠化帶內需保留的五靈廟,需妥善考慮其視線干擾。

1.5 G-36項目設計分析

1.5.1 G-36項目生成

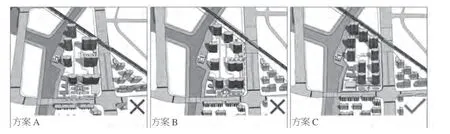

方案A 將幼兒園與菜市場分別置于用地西南和東南角,住宅區采用點板結合形態。優點在于幼兒園位置佳,住區空間有韻律。但交通組織混亂,菜市場對交叉口壓力大,住區內部空間單調。

方案B將菜市場移至東北側裙房。優點在于緩解交通壓力,住區空間有韻律與對比。但菜市場使用不便,與控規吻合性差,噪音與污染影響大。

方案C 將幼兒園與菜市場置于西南角,住區采用點式布局。優點在于分區明確。在地塊西側與五靈廟形成公建群,以低矮的形態布置于河岸邊,交通流線合理,幼兒園環境優美,菜市場污染問題得到解決,住區內部空間豐富,沿街面布局對稱,強調入口形象(圖1)。

圖1 方案生成分析及對比圖(來源:作者自繪)

1.5.2 城市設計優化

經規劃部門審批,優化片區交通設計,在G-36 地塊內新設區間道路,預留右進右出出入口,避免高峰時段對城市交通的疊加影響。打造聯通G-33(河對岸)與G-36 的景觀橋。調整菜市場位置至G-33 地塊,優化交通組織。新增G-36 地塊用地兼容性,增加純商業面積比例,提升住區活力。

最終方案在吸取方案C 與城市設計的基礎上優化。區間道路分流幼兒園、停車場及住宅出入口。地塊自然分割為東西兩區,東側為居住區,設東、南人行出入口;西側布置低矮幼兒園與商業群,與住區裙房形成商業街,串聯G-33 菜市場與五靈廟,形成集休閑、商業、公共活動于一體的社區中心區,統一設計景觀環境,吸引人氣。商業裙房底層架空作停車場。公建群設計增加住區活力,優化河岸肌理與人行橋,加深場所記憶,使河岸成為有機整體。

1.5.3 天際線設計

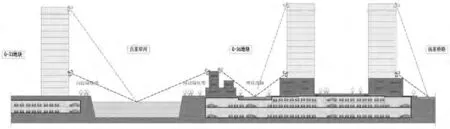

在天際線的設計上重點突出中央綠軸的視覺中心地位,周邊從屬地塊在地塊間控制不同限高,產生天際線的區域起伏效果,地塊內只有10 棟高層,城市設計中片區天際線起伏較大,故高層在地塊內不做過多變化。西側沿河岸布置低矮多層,與海拔更低的河岸空間一起,成為雙高住區的空間疏解區域。

1.5.4 親水岸線、街道的視線及空間設計

高層住宅沿道路布置裙房,并將裙房打散設計成小尺度體塊,創造出舒適的人視點尺度,與河岸之間更是創造兩層人視空間,加入“架空”“平臺”“天橋”等元素,旨在打造豐富、宜人且多變的人行天際線(圖2)。

圖2 河岸景觀滲透分析圖(來源:作者自繪)

低矮公建群布置于地塊西側,功能塊均享河流景觀。住宅點式布局,沿河底層架空,最大化景觀滲透。幼兒園設內庭院,河岸開放,為兒童創舒適空間。商業體底層架空與空中平臺設計,廊橋連接住區商業,營造親和氛圍,盡享河岸美景。

1.5.5 商業風格營造

位于地塊西側的商業街,在設計中融入了充滿現代氣息的元素與材料,多變的體塊造型,豐富的區域肌理,體現商業區的時尚感,為將來具有競爭力與影響力的商業機構和產業的入駐提供條件,同時還能提升地塊周邊人居環境,形成區域獨特的街區式商業休閑景觀帶。

1.5.6 建筑物理環境設計

聲環境分析:方案運用被動式技術,形成聲屏障,提高場地內聲環境舒適度。輕軌線采用聲屏障與浮置板道床,密植喬灌木降低振動噪聲,減少對住宅的影響。

風環境分析:內部高層采取架空開放式,促進氣流流通,實現微氣候調節,解決自然通風問題,營造宜居小氣候。建筑布局合理,有利于形成穿堂風,利于室內空氣交換。綠色建筑設計:選取本土的材料,采取有效簡潔的節能措施,實現綠建的一星與二星要求。

2 G-36 地塊項目在公共空間塑造上的思考

2.1 公共空間設計的重要性

優化公共空間設計可提升居民生活品質,促進社區互動與生物多樣性,塑造健康城市環境。在高密度區域,公共空間尤為重要,不僅美觀實用,還可強化社會互動、環境可持續與文化傳承[2]。精心規劃的公共空間能增強社區凝聚力與歸屬感,鼓勵居民參與戶外活動。該項目采用環保材料和綠色設計,減少熱島效應,提升生態韌性。公共空間設計優劣關乎居民日常體驗與社區環境質量,是實現高密度住區可持續發展的關鍵。

2.2 G-36項目在公共空間設計實踐

2.2.1 空間布局與功能分區

溫州市生態園呂家岸G-36 項目在空間布局與功能分區上創新設計,整合住宅、商業、教育、休閑等功能,實現高效利用與便利生活。大比例綠化與公共開放空間緩解高密度壓力,提供休息娛樂場所,促進生態可持續發展[3]。建筑間距合理,確保自然光照與通風,降低能耗。G-36 項目展現了高密度居住區空間布局與功能分區在提高居住品質和社區活力方面的關鍵作用。

2.2.2 綠色景觀與生態策略

持續性設計融合生態原則,打造生態友好、生物多樣性豐富的居住環境。規劃綠色空間,如公園、社區花園、屋頂綠化和垂直綠化等,提供休閑場所,增強生態功能,改善空氣質量,降低噪聲污染,緩解熱島效應。選用本土植物,減少灌溉需求,保護生物多樣性[4]。G-36 項目通過綠色景觀和生態策略,創造宜居環境,促進城市可持續發展,展現高密度住區生態可持續性潛力。

2.2.3 社區活動與互動空間

溫州市生態園呂家岸G-36 項目精心打造社區活動與互動空間,旨在強化社區凝聚力與居民交流。中心花園、兒童游樂場、運動場和戶外健身區等多樣空間,滿足居民需求,激發社區活力,增進鄰里與親子互動,提升生活質量[5]。G-36 項目的成功規劃,展現了如何通過精心設計空間,促進社區交流與合作,營造和諧宜居環境,增進居民福祉。

3 分析與總結

3.1 設計成果與居民反饋

溫州市生態園呂家岸G-36 項目成功踐行可持續性建筑設計理念,強調綠色空間與公共活動區的重要性,實現環境與經濟雙贏。居民反饋積極,社區凝聚力得以增強。節能材料與綠色建筑技術降低生活成本,提升環境質量,獲得居民認可[6]。項目團隊關注老年居民需求,提供教育與培訓,確保資源充分利用。G-36 項目為居民創造舒適健康環境,也為城市可持續發展提供實踐案例,展現人、自然與技術融合的“雙高”住區設計成效。

3.2 對高密度住區設計的啟示

提升居住舒適性和生態效益的可能性。該項目不僅只關注建筑能效和材料使用,更重視公共空間、綠色景觀和社區活動的整合,以實現全方位可持續發展。關鍵啟示在于社區設計需要以居民需求為核心,通過多樣化公共空間和綠色設施促進社區交流,增強活力和凝聚力。可持續技術與材料需要結合項目的實際條件和居民需求,確保實用有效。G-36 項目的成功實踐,為未來高密度住區設計提供了寶貴經驗和參考,強調綜合考慮社會、經濟和環境因素,通過多學科合作和創新思維,實現高密度住區的可持續發展。

3.3 未來方向與展望

溫州市生態園呂家岸G-36 項目的實施與分析,為高密度住區可持續發展展現了新視野與可能性。該項目在滿足居民生活質量提升的同時,有效回應了生態可持續城市的發展目標。展望未來,高密度住區設計將更注重綜合性和系統性策略,涵蓋建筑設計與城市規劃各層面。

創新技術如智能建筑系統、可再生能源應用及綠色交通基礎設施整合,將推動高密度住區向高效、環保、人性化發展。社區參與和居民教育將成為未來可持續發展的關鍵,開放互動的設計過程將提高項目適應性和居民滿意度,增強居民對可持續生活的認識與實踐能力。

跨學科合作將更普遍,多領域專家深度合作將提供全面創新解決方案。G-36 項目為高密度住區可持續發展提供了啟示性案例,未來設計與規劃需在此基礎上不斷探索創新,實現更和諧、可持續的城市居住環境。

4 結語

G-36 項目的成功實踐為未來城市開發與住區設計提供了寶貴經驗。它證明了在有限土地與環境挑戰下,創新設計與可持續性策略可促進經濟、社會和環境和諧發展。展望未來,向更多領域和項目推廣這些成功的設計原則與實踐經驗,是設計團隊的重要任務。通過不懈努力,實現高密度住區可持續轉型,共建宜居、綠色、活力四溢的未來城市。