撫觸結合按摩干預對嬰幼兒腹瀉患兒臨床癥狀及恢復進程的影響

楊麗萍

【摘要】 目的 研究撫觸結合按摩干預對嬰幼兒腹瀉患兒臨床癥狀及恢復進程的影響。方法 選取在玉山縣黃家駟醫(yī)院治療的66例嬰幼兒腹瀉患兒,采用隨機數(shù)字表法分為對照組和觀察組,各33例。對照組予以蒙脫石散等常規(guī)藥物干預,觀察組在干預組的基礎上予以撫觸結合按摩干預。記錄干預1周后2組患兒療效,記錄并比較干預前和干預1周后2組患兒中醫(yī)證候積分、胃腸功能[胃泌素(gastrin,GAS)、胃動素(motilin,MLT)]水平、糞便狀況(糞便pH值、鏡檢脂肪滴個數(shù)),比較2組臨床恢復狀況(腹痛消失時間、發(fā)熱消失時間、大便次數(shù)復常時間、大便性狀復常時間)。結果 干預1周后,觀察組治療總有效率高于對照組(P<0.05);干預1周后,2組患兒中醫(yī)證候積分、胃腸功能水平、鏡檢脂肪滴個數(shù)較干預前均有下降,且觀察組低于對照組(P<0.05);干預1周后,2組患兒糞便pH值較干預前上升,且觀察組高于對照組(P<0.05)。觀察組患兒臨床恢復狀況(腹痛消失時間、發(fā)熱消失時間、大便次數(shù)復常時間、大便性狀復常時間)優(yōu)于對照組(P<0.05)。結論 撫觸結合按摩干預能夠緩解嬰幼兒腹瀉患兒癥狀,改善糞便狀況,加快患兒恢復進程。

【關鍵詞】 撫觸;小兒按摩;嬰幼兒腹瀉;胃動素;胃泌素

文章編號:1672-1721(2024)11-0112-04? ? ?文獻標志碼:A? ? ?中國圖書分類號:R473.72

腹瀉主要表現(xiàn)為大便次數(shù)增加及大便性狀改變,是一種病因多樣的消化道疾病。嬰幼兒由于消化道發(fā)育不成熟,消化能力較差,胃腸負擔較大,較易發(fā)生腹瀉等[1]。腹瀉的常規(guī)治療方法多以藥物配合靜脈滴注干預。鑒于發(fā)病人群為嬰幼兒,配合難度較高,遵從醫(yī)囑能力較低,而且嬰幼兒體質(zhì)嬌弱,用藥劑量稍大或者用藥時間過長可能會造成負面效果,因此嘗試借助中醫(yī)外治法幫助嬰幼兒緩解腹瀉癥狀、加快患兒胃腸功能恢復成為臨床干預的新思路。基于此,本研究探討了撫觸結合按摩對嬰幼兒腹瀉患兒癥狀及進程的影響,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

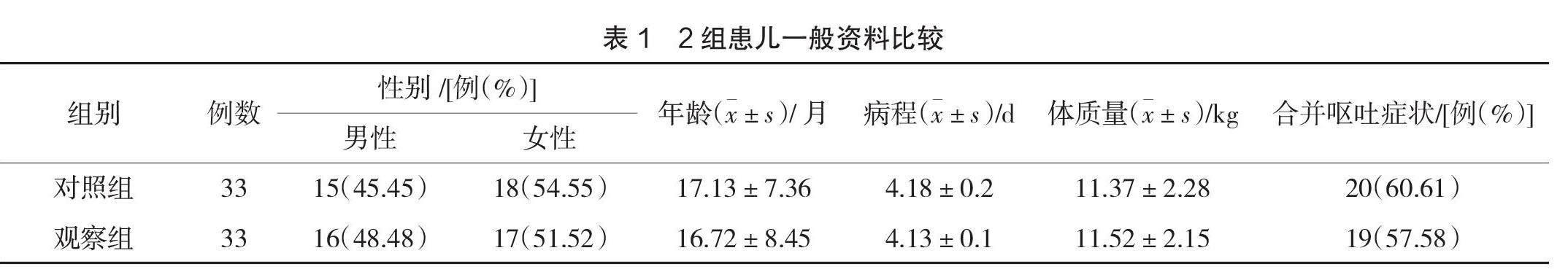

選取2019年2月—2021年2月在玉山縣黃家駟醫(yī)院確診為嬰幼兒腹瀉并進行干預的66例患兒,采用隨機數(shù)字表法分為對照組和觀察組,各33例。2組一般資料比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有可比性,見表1。本研究經(jīng)醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會審批,患兒監(jiān)護人知情且簽署知情同意書。

納入標準:西醫(yī)診斷符合《嬰幼兒腹瀉的鑒別診斷》[2]嬰幼兒腹瀉相關診斷標準者;中醫(yī)診斷符合《泄瀉中醫(yī)診療專家共識意見(2017)》[3]中嬰幼兒泄瀉相關診斷標者。

排除標準:合并有輪狀病毒腸炎等其他引起大便次數(shù)增多疾病者;合并有其他器官功能性疾病者;對本次治療中相關藥物過敏者;重度脫水者。

1.2 方法

對照組予以蒙脫石散(益普生天津制藥有限公司,國藥準字H20000690,3 g×10袋)口服,若患兒<1歲則1.5 g/次、1次/d,若患兒1~2歲則3 g/次、1次/d,進行調(diào)節(jié)電解質(zhì)平衡、補充益生菌等常規(guī)干預。

觀察組在對照組的基礎上予以撫觸結合按摩。(1)按摩。施術者進行手部消毒,并涂抹滑石粉或潤滑油,保持手部溫度適宜;患兒取仰臥位,術者根據(jù)患兒年齡選取兩指或三指,以患兒肚臍為中心,指腹逆時針環(huán)形按摩150~200次,再沿兩肋自下向上推30次,根據(jù)患兒自身情況,取神闕、足三里、大腸腧等穴位按摩,每個穴位2~3 min,1次/d;補脾氣,以指腹沿患兒橈側由遠端至近端來回摩擦,力度適中,150次/d;按揉龜尾穴,龜尾穴位于尾椎骨與肛門連線的中點處,根據(jù)患兒狀況順時針或逆時針以指腹按揉旋轉(zhuǎn)100~150次,1次/d;推七節(jié),自患兒第二腰椎開始向下推至尾椎骨,再回推至第二腰椎,100輪/次,1次/d;捏脊,以拇指橈側固定于脊柱兩側,并以三指同時提起皮膚,保持患兒不覺疼痛或劇烈反抗力度為宜,兩手交替向前,長強穴直推至大椎穴,10次/d。若患兒因飲食傷胃,則加按揉患兒大魚際處板門穴60次,1次/d;若患兒濕熱泄瀉則加推清大腸,即從患兒食指橈側根部推向指尖處,200次/d;若患兒寒濕泄瀉則予以推三關,即兩指合并以指腹自腕橫紋處向肘橫紋推,并按揉掌背側二三掌骨之間外勞宮穴,100次/d;若患兒陽虛泄瀉則按揉手指小指掌面頂端處腎頂穴,100次/d,并按揉涌泉穴、足三里等穴;若患兒脾虛泄瀉則加按揉四縫穴。(2)撫觸法。術者以嬰幼兒專用潤膚油從患兒前額中點以拇指向外推展,經(jīng)下頜到耳屏,再以胸部、腹部、背部、手部、腿部的順序依次使用撫觸法,5~10 min/次,1/d。以上干預均持續(xù)1周。

1.3 觀察指標

1.3.1 療效

若患兒腹瀉等癥狀基本消失且水電解質(zhì)、酸堿均達動態(tài)平衡,大便檢查正常,記作痊愈;若患兒腹瀉頻率明顯降低,且大便性狀及常規(guī)檢查均正常,則記作有效;若患兒大便次數(shù)無明顯減少,癥狀無緩解,大便常規(guī)檢查較1周前無明顯改善或惡化,則記作無效[4]。治療總有效率=(痊愈例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.3.2 中醫(yī)證候積分

以《中藥新藥臨床研究指導原則》[5]中相關規(guī)定為標準,根據(jù)腹瀉、食欲不振、大便稀溏、面色萎黃嚴重程度,分別記作0~4分,總分16分,分數(shù)越高表明癥狀越嚴重。

1.3.3 胃腸功能

干預前和干預1周后,取患兒空腹肘部靜脈血3 mL,用離心機以3 500 r/min轉(zhuǎn)速離心處理10 min,待血清分離后,采用放射免疫法檢測GAS、MLT水平。

1.3.4 糞便狀況

干預前和干預1周后,取患兒當日糞便,使用pH試紙置入,取出后清潔試紙并根據(jù)色卡讀出糞便pH值;使用蘇丹紅試劑對糞便染色后鏡檢得出脂肪滴個數(shù)。

1.3.5 臨床恢復狀況

記錄2組患兒臨床恢復狀況,包括腹痛消失時間、發(fā)熱消失時間、大便次數(shù)復常時間、大便性狀復常時間。

1.4 統(tǒng)計學方法

采用SPSS 19.0統(tǒng)計學軟件分析數(shù)據(jù),計量資料以x±s表示,行t檢驗,計數(shù)資料以百分比表示,行χ2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

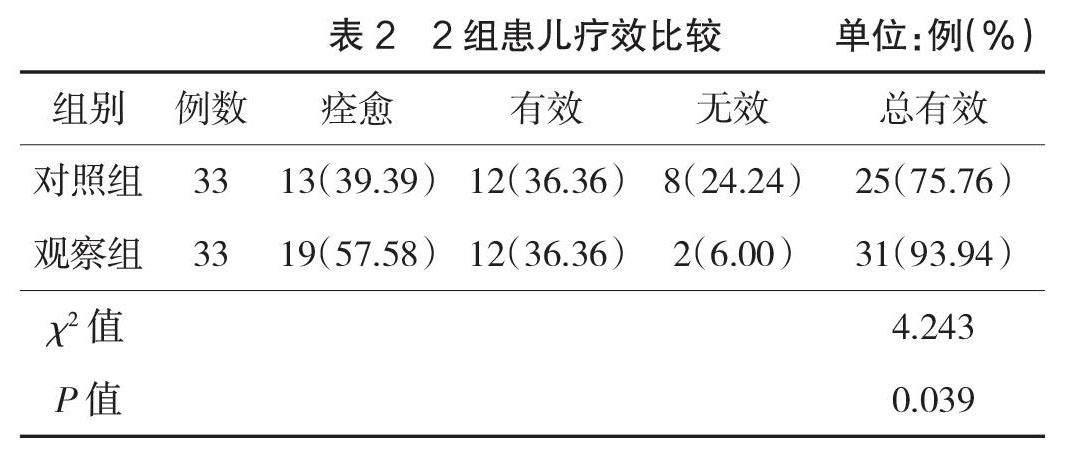

2.1 2組療效比較

干預1周后,觀察組治療總有效率高于對照組(P<0.05),見表2。

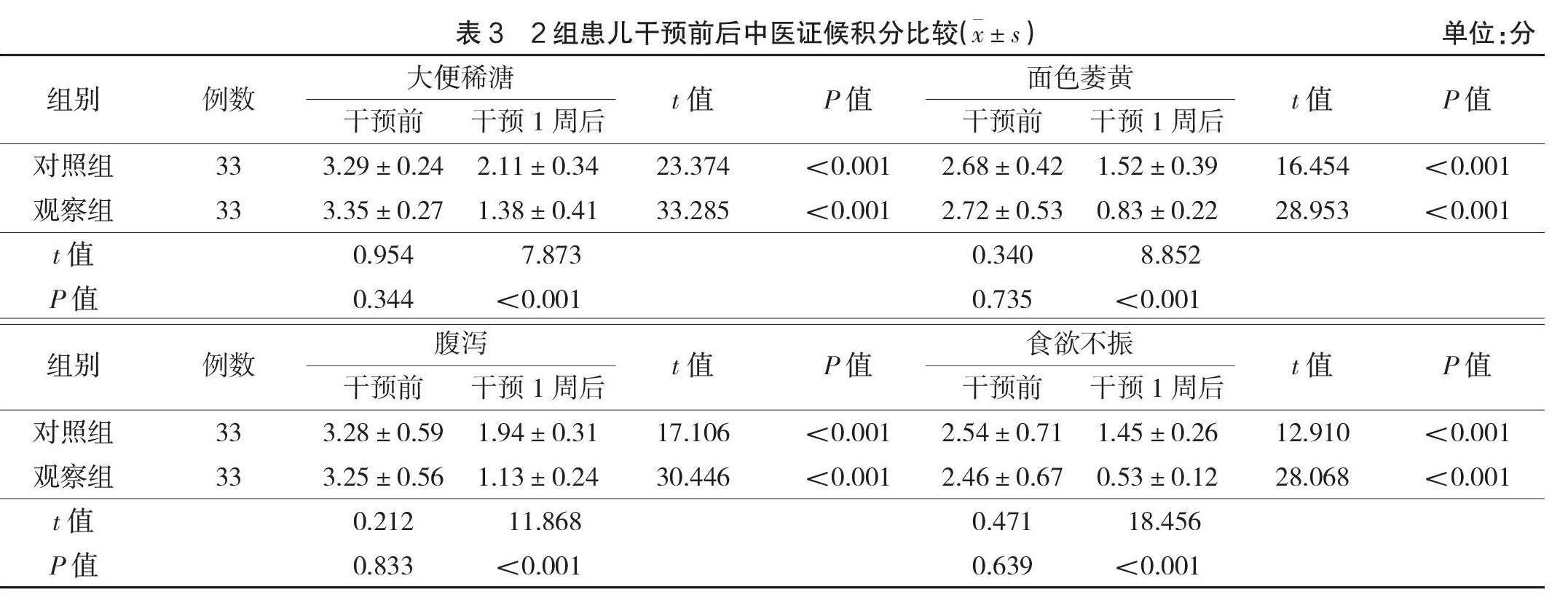

2.2 2組中醫(yī)證候積分比較

干預前,2組各項中醫(yī)證候積分比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);干預1周后,2組各項中醫(yī)證候積分較干預前均有下降,且觀察組低于對照組(P<0.05),見表3。

2.3 2組胃腸功能比較

干預前,2組GAS、MLT水平比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);干預1周后,2組GAS、MLT水平較干預前均有下降,且觀察組低于對照組(P<0.05),見表4。

2.4 2組糞便狀況比較

干預前,2組糞便pH值、鏡檢脂肪滴個數(shù)比較,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05);干預1周后,2組糞便pH值較干預前均有上升,且觀察組高于對照組(P<0.05);干預1周后,2組鏡檢脂肪滴個數(shù)較干預前均有下降,且觀察組低于對照組(P<0.05),見表5。

2.5 2組臨床恢復狀況比較

干預1周后,觀察組腹痛消失時間、發(fā)熱消失時間、大便次數(shù)復常時間、大便性狀復常時間均早于對照組(P<0.05),見表6。

3 討論

嬰幼兒腹瀉是常見的胃腸功能紊亂疾病,多發(fā)于夏秋兩季。長期腹瀉會引起嬰幼兒消化系統(tǒng)疾病,降低患兒免疫功能[6]。該病致病因素多、發(fā)病機制復雜、患兒配合度較差,干預難度大。臨床上針對腹瀉常用蒙脫石散等腸黏膜保護劑,但由于患兒體質(zhì)嬌弱,長期服用容易引起其他不良反應。因此,嘗試借助祖國醫(yī)學的外治法,以中西醫(yī)結合的方法更快地減輕患兒腹瀉癥狀。

祖國醫(yī)學認為,嬰幼兒腹瀉歸“泄瀉”范疇。嬰幼兒形氣未充,臟腑稚嫩,運化能力較弱,泄瀉常發(fā),且脾胃嬌嫩,易受六淫影響,引起脾胃失和,腸道不能分清泌濁,傳導失司,引起泄瀉,因此干預時應健脾益胃、升陽止瀉為主,兼以扶正氣、通經(jīng)絡。本研究中觀察組治療總有效率高于對照組,與何素梅等[7]研究結果類似。通過按揉龜尾穴可以通督脈之氣,調(diào)節(jié)大腸功,以推七節(jié)和胃兼以止瀉,通過捏脊舒經(jīng)活絡,改善患兒經(jīng)脈狀況。捏脊能充分刺激患兒背部足太陽膀胱經(jīng)及督脈,并影響夾脊穴,通絡三經(jīng)之氣,使臟腑和諧、脾胃安好,患兒腹瀉狀況明顯改善。現(xiàn)代醫(yī)學研究也發(fā)現(xiàn),捏脊可以刺激患兒的自主神經(jīng)干及神經(jīng)節(jié),通過調(diào)節(jié)神經(jīng)體液狀況,改善患兒免疫能力,增強患兒臟腑活性[8]。患兒腹瀉隨脾虛臟弱為根本病機,受飲食積滯、氣滯等因素影響,可加重病情或影響患兒的恢復。觀察組在對照組基礎上通過推拿結合撫觸,幫助患兒通暢經(jīng)絡,實現(xiàn)標本兼治,有利于患兒的恢復。本研究中觀察組中醫(yī)證候積分低于對照組,可能與穴位和經(jīng)絡的選擇有關。本研究中的按摩兼顧循經(jīng)和病位,取足陽明胃經(jīng)、足太陽膀胱經(jīng)和手陽明大腸經(jīng)的穴位,補益脾胃,益氣補中;貫通經(jīng)絡,升清降濁;補益脾胃,通暢氣血,防治外邪。以臍中神闕為中心進行按摩,溫陽利水,既健脾胃又溫補中焦。脾胃得補,氣運不郁則食欲改善,面色得轉(zhuǎn)。清濁已分,傳導司其職,則大便不稀。由此說明,脾胃功能得到改善,加快患兒恢復速度。捏脊和對按揉長強穴等,可以刺激肛門處神經(jīng),增強括約肌和提肛肌的肌肉張力,有利于預防因久泄引起脫肛等不良事件發(fā)生。張映琴[9]研究發(fā)現(xiàn),撫觸法能夠影響腸道新陳代謝,調(diào)節(jié)胃腸道蠕動,改善胃腸道循環(huán),繼而影響GAS和MLT。邱麗等[10]也發(fā)現(xiàn),GAS和MLT的調(diào)節(jié)對胃腸功能的恢復有積極作用。根據(jù)傳統(tǒng)中醫(yī)體表理論,體外特定部位與內(nèi)部臟腑有著密切聯(lián)系,在撫觸和按摩的作用下能夠進一步調(diào)和臟腑。本研究中觀察組恢復時間優(yōu)于對照組,推測可能與撫觸結合按摩有關。

本研究發(fā)現(xiàn),觀察組患兒鏡檢脂肪滴個數(shù)等糞便狀況均優(yōu)于對照組,與王紅娟等[11]研究結果類似。鏡檢脂肪滴個數(shù)是由于患兒腹瀉導致腸道黏膜吸收較差,脂肪難以被吸收,堆積于糞便內(nèi)。推拿時對足太陽膀胱經(jīng)和督脈的刺激,可幫助患兒振奮陽氣,通調(diào)氣血,改善患兒臟腑功能,并以撫觸等方式激發(fā)正氣,健脾溫陽。現(xiàn)代醫(yī)學也發(fā)現(xiàn),捏脊可調(diào)節(jié)神經(jīng)功能,改善患兒血液與消化道蠕動狀況[12],改善患兒吸收及消化能力,減少脂肪、營養(yǎng)物質(zhì)因消化不良的堆積,改善患兒糞便狀況,與本次研究結果類似。

綜上所述,撫觸結合按摩能夠緩解嬰幼兒腹瀉患兒臨床癥狀,調(diào)節(jié)胃腸道功能,加快胃腸道恢復,改善糞便狀況,具有臨床意義。

參考文獻

[1] 趙欣.中西醫(yī)結合治療小兒腹瀉效果觀察及護理[J].遼寧中醫(yī)藥大學學報,2019,21(1):197-200.

[2] 張艷玲.嬰幼兒腹瀉的鑒別診斷[J].北京醫(yī)學,2017,39(7):656-658.

[3] 張聲生,王垂杰,李玉鋒,等.泄瀉中醫(yī)診療專家共識意見(2017)[J].中醫(yī)雜志.2017,58(14):1256-1260.

[4] 郭凱,王紅娟,陳艷霞,等.三位一體療法治療嬰幼兒遷慢性腹瀉療效觀察[J].遼寧中醫(yī)藥大學學報,2018,20(9):137-139.

[5] 趙亞嵐.運脾溫中止瀉湯聯(lián)合推拿療法治療小兒遷延性腹瀉臨床觀察[J].四川中醫(yī),2019,37(11):107-109.

[6] 王君華,劉蕾,孫自紅,等.健脾止瀉湯聯(lián)合推拿治療小兒腹瀉的療效及對免疫功能的影響[J].中華中醫(yī)藥學刊,2019,37(2):400-402.

[7] 何素梅,趙琦.穴位按摩護理對0~3歲腹瀉嬰幼兒脾胃運化的影響分析[J].四川中醫(yī),2019,37(4):179-181.

[8] 梁瑞芬,梁鳳好.小兒推拿配合穴位貼敷治療小兒腹瀉的臨床護理觀察[J].中國當代醫(yī)藥,2018,25(17):194-196.

[9] 張映琴.嬰兒撫觸的臨床應用研究進展[J].中西醫(yī)結合護理(中英文),2017,3(9):188-190.

[10] 邱麗,張小紅.耳穴埋籽聯(lián)合耳穴按摩對胃腸道手術后胃腸功能恢復的影響[J].檢驗醫(yī)學與臨床,2017,14(23):3531-3533.

[11] 王紅娟,郭凱,肖和印,等.推拿敷貼對遷慢性腹瀉患兒消化吸收功能作用的研究[J].世界中醫(yī)藥,2017,12(12):3093-3097.

[12] 符增珍.調(diào)脊通督手法與常規(guī)推拿分別聯(lián)合飲食指導干預在慢性腹瀉脾腎陽虛證中的應用觀察[J].四川中醫(yī),2020,38(10):196-198.

(編輯:郭曉添)