公共建筑大空間框架結構設計研究

賈書鋒

(中天環宇建筑設計有限公司,貴州 貴陽 550000)

0 引言

公共建筑大空間框架結構設計研究是一個涉及建筑學和工程學的復雜課題。隨著城市化進程的加速和人口的不斷增長,公共建筑作為城市的重要組成部分,其空間框架結構的設計與建設越來越受到人們的關注。首先,公共建筑大空間框架結構的設計直接關系到建筑的安全性、穩定性和使用壽命。一個合理的框架結構設計能夠有效地承受各種荷載,包括永久荷載、瞬時荷載和風力荷載等,從而確保建筑在各種環境條件下的安全使用。此外,框架結構設計還需要考慮材料的選取和構造方式,以在滿足功能需求的同時,實現經濟性和美觀性的平衡。近年來,眾多學者在該方面開展研究,并已經取得一定研究成果。如侯學凡等[1]以深圳京基東濱時代大廈為研究對象,對其超限高層塔樓框架結構進行優化設計;再如王森等[2]以深圳恒裕后海金融中心真實案例為基礎,根據場地周邊環境,合理確定了塔樓不同方向的地面粗糙度類別,得到了更準確的風荷載值,并以此為基礎,針對超大高寬比引起結構剛度弱的特點對其建筑結構進行設計;肖梅花[3]充分考慮房屋結構設計的經濟性和安全性,對廣西某商業綜合體做了深入的研究,對其超長多層框架結構進行設計。以上述研究為基礎,為滿足人們不同的使用需求,本次開展公共建筑大空間框架結構設計研究。希望通過本次研究,為公共建筑大空間框架結構設計提供更多的可能性。

1 公共建筑大空間框架結構的設計

1.1 設定大空間框架結構的結構構件參數

公共建筑大空間框架結構是一種專為大型公共空間設計的建筑結構體系,其主要特點是具有開闊的內部空間,能夠滿足多種功能需求。這種結構體系在體育館、會展中心、購物中心等大型公共建筑中得到了廣泛應用。在公共建筑大空間框架結構中,主要承重構件是梁和柱,共同組成一個穩定的框架,承擔建筑的重量和各種荷載。這種結構形式具有較高的靈活性和適應性,可以根據不同的空間需求進行靈活布局和調整。

首先,需要確定公共建筑的地基承載力,以保證公共建筑大空間框架結構的穩定性。在地基基礎設計中,首要任務是確保地基的承載能力超出結構在豎直方向所受的荷載,以預防結構出現剪切破壞。因此,地基的基底壓力需低于其承載力的特征值,換言之,基礎底面積的設計必須滿足地基的強度要求[4]。從以往的工程實踐來看,地基的承載力除了取決于埋設的深度之外,還與地基底部的尺寸有關。在現場施工過程中,要根據具體情況確定基礎的承載力。所以,要保證研究結果的準確,就需要對二者的綜合影響進行綜合分析。

建筑地基基礎的承載力數值應滿足以下公式:

公式中:fa代表經過修正的地基承載力數值,α、δ分別表示基礎埋深的修正系數、基礎寬度的地基承載力修正系數,d表示基礎埋置深度,fak表示土的加權平均重度,k表示基礎底面以下土的重度。

在計算好承載力,并確定了建筑設計需求之后,框架結構的方案設計要按照建筑設計的需要,確定適宜的框架梁和框架柱的截面尺寸、選擇的材質和材料的強度等級。框架結構的梁截面的撓度應滿足以下公式組:

公式中:b代表框架梁的截面寬度,h表示框架梁的截面高度,L代表框架柱的寬度。

在框架設計中,當框架梁跨高比小于4時,將出現開裂現象。當混凝土梁產生裂紋時,其極限承載力將隨之降低,同時延性也將隨之下降。因此,梁的跨寬比必須滿足下列公式:

公式中:β代表框架梁的剛度。

當框架結構的構件中選用寬扁梁時,樓板使用現澆方法,寬扁梁的截面尺寸應符合以下計算公式組:

公式中:g表示梁柱的截面寬度,ε代表柱縱筋的直徑。

由于構件的梁端在框架結構是一個非常重要的部位,因此對梁端的變形能力有很高的要求。為避免塑性鉸的產生,梁端配筋應增加,以改善構件的變形能力和延性,并加強結構的整體性。

1.2 框架結構的節點設計

在設計公共建筑大空間框架結構時,需要充分考慮結構節點的穩定性、安全性、經濟性和施工性。要確保結構在各種荷載作用下都能保持穩定,不發生破壞或變形。其次,要充分考慮結構的抗震性能,采取必要的抗震措施,提高建筑的抗震能力。此外,還需要考慮結構的經濟性和施工性,選擇合理的材料和施工工藝,降低建筑成本,提高施工效率。因此,在設計框架結構的節點的過程中,應注重建筑平面的簡單規則、空間的合理劃分以及外形簡潔等利于結構布置的特點,保證框架結構的整體性[5]。

框架節點,即框架梁與框架柱的銜接部位,在框架結構中占據著舉足輕重的地位。只有當框架節點處的梁錨固穩定可靠,塑性鉸的形成才能得到保障。同樣,框架節點的安全性與可靠性,直接決定了框架柱與框架梁的整體安全性能。因此,框架節點在框架結構中的重要性不言而喻,是確保整個結構穩定與安全的關鍵環節。根據以上分析[6],公共建筑大空間框架的節點需要按照以下準則進行設計:

(1)節點的極限承載力要比其連接部分高,在多遇地震作用下,結構的受力性能要滿足設計要求。在大震作用下,可適當減小節點的承載力,但要保證垂直荷載的傳遞。節點處梁柱中的縱筋應設置牢固的錨固,節點鋼筋的布局要合理,一般應考慮其對結構的影響[7]。

(2)框架柱的混凝土強度等級應至少與框架節點處的強度等級相匹配,甚至更高。在設計過程中,節點處的截面尺寸必須得到充分的重視,確保其尺寸適中,不宜過小。如果梁的上部鋼筋布局密集,節點處的頂層可能因承受過大壓力而發生斜壓破壞,這對構件的安全性能構成嚴重威脅。因此,在規劃截面尺寸時,不僅要確保節點處的截面尺寸足夠大,還需考慮增加框架梁或框架柱的負彎矩鋼筋以增強其承載能力。基于這些考慮,框架結構頂層端節點處梁上部縱向鋼筋的截面面積需要滿足以下計算公式:

公式中:Q代表頂層端節點處梁上部縱向鋼筋截面的面積,?表示梁截面的有效高度,r代表梁腹板的寬度。

(3)在框架結構的節點設計環節,對于箍筋的配置至關重要。在節點處,箍筋的設置應當與框架柱保持一致,確保結構的連續性和穩定性。至于箍筋的間距,一般而言,應控制在200mm 以內,以有效發揮其約束和增強作用。此外,在框架結構的節點區域內,還需特別注意水平箍筋的布置,這有助于提升節點的抗剪能力。若存在梁相互搭接的情況,可在其節點處采用矩形箍筋進行配置,以優化結構受力性能。在滿足特定位移要求時,隨著軸壓比的上升,約束箍筋的使用量會相應增加,呈現出近似的線性關聯[8]。根據建筑設計規范,針對柱軸壓比的不同,柱端箍筋加密區的約束箍筋體積配筋率需要滿足一定的計算公式要求:

公式中:p代表按核芯截面的體積配箍率,λ表示最小配箍數值,fd表示混凝土軸心抗壓強度數值,fg表示箍筋抗拉強度數值。

1.3 公共建筑的框架結構體系的布置

公共建筑大空間框架結構的優點在于其空間利用率高、布局靈活、適應性強。然而,這種結構形式也存在一些挑戰和難點,如節點設計復雜、施工難度大等。因此,在實際工程中,需要綜合考慮各種因素,采用科學的設計方法和施工技術,確保公共建筑大空間框架結構的安全、穩定和經濟性。因此,在進行框架結構的結構設計時,框架結構體系的布置應遵循如下原則:

(1)結構的平面布局要簡潔、規整,盡可能地以對稱的方式進行布局,使其重心與剛心盡可能地重疊,從而更好地改善結構的抗震性能。

(2)在豎向布局上,應盡可能地將重心放低,并采用對稱布置,以達到更好的受力效果。

(3)為避免建筑物的不均勻沉降和混凝土收縮引起的開裂,必須在適當的位置設置變形縫。

最后,防震縫的設置主要受到建筑平面布局和建筑物質量分布的影響。為了確保支護結構的安全穩定,防震縫的設置應追求結構單元的簡潔布置、剛度的均勻分布以及質量的均衡分布,從而避免地震引發的不規則結構扭轉。當建筑物設置防震縫時,在地震作用下,結構會發生層間位移。若防震縫的寬度過窄,地震時建筑物可能因相互碰撞而受損。因此,防震縫的寬度應至少為70mm。當防震縫兩側的結構類型存在差異時,建議依據較寬的結構類型來確定防震縫的寬度,以確保框架結構的整體穩定性和安全性。

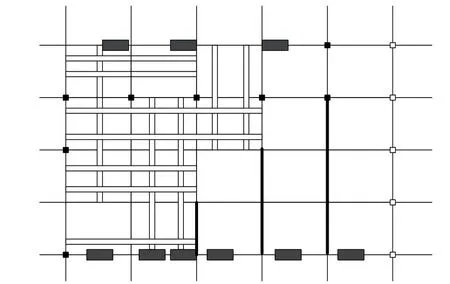

綜合以上分析,本文設計的公共建筑的框架結構與支護結構之間的連接部位的平面圖如圖1 所示。

圖1 框架結構與支護結構連接部位示意圖

同時,為減小施工周圍地基變形對框架結構的影響,可以采取以下措施:

(1)待主體框架結構和周圍建筑環境均完成建設后,再對結構與支護的連接結構進行有效連接,以確保框架結構的穩固性和安全性。

(2)加強支護部分的設計,并計劃采用錨索與巖石連接的方式,來平衡左右兩側的不平衡力,增強結構的整體穩定性。

(3)在連接部位設置壓力監測設備,實時監測施工位置對主體結構產生的壓力。一旦發現壓力增大,應立即采取相應措施進行處理,確保結構的安全穩定。

針對縱向地震與水平應力的傳遞,一般采取逐層退臺的方法,使建筑構件強度有序地變化,以防止出現過大的變形。另外,通過縱向設計也完成了對水平壓力的分層輸送。這些分級方法都有效地提高了支護的安全性,也減少了公共建筑的空間框架結構的建設難度。

2 工程測試與分析

2.1 工程概況

工程以S 市的一高中辦公樓為例,該高中項目計劃建設包括教學樓、辦公樓、宿舍及食堂等7 座建筑,其中3 ~6 層的宿舍樓為磚混結構,其余為框架結構,長度49 ~59m,寬度8.2 ~16.3m。該辦公樓建筑的規劃使用年限定為50 年,屬于一類公共建筑類別。在建筑結構安全上,其等級被劃分為一級。對于抗震設防方面,其類別被定為丙類。該工程的施工條件設置,具體如表1 所示。

表1 施工條件設置表

2.2 測試結果與分析

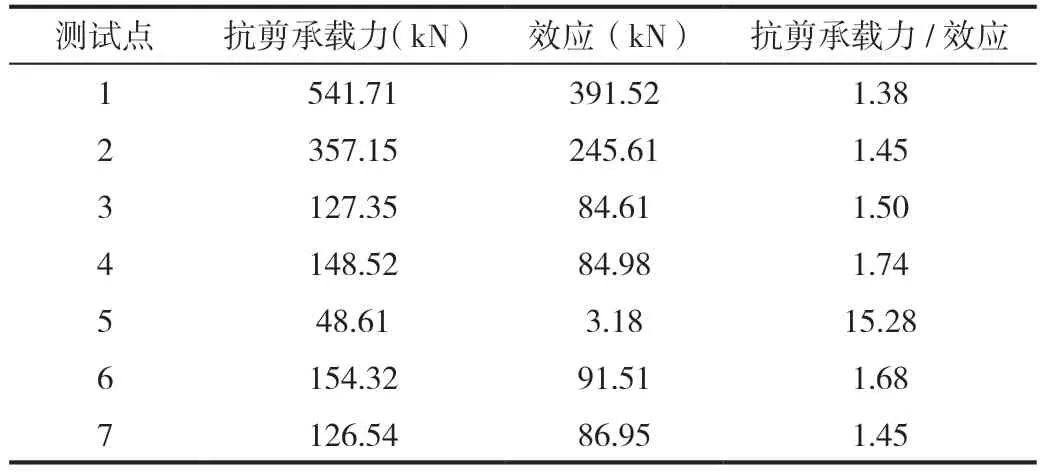

為驗證所提技術的先進性,本次將設計的公共建筑大空間框架結構參數代入PKPM 軟件中進行抗震計算分析,得到結果如表2 所示。

表2 測試結果

由于大空間框架結構由于跨度大、空間開敞,往往面臨著穩定性問題。根據上述測試結果可以看出,經由公共建筑大空間框架結構設計方法進行設計的框架結構的穩定性符合公共建筑抗震設計規范要求。通過優化結構布置、加強支撐體系和采用先進的連接技術等措施,可以有效提高結構的整體穩定性,減少因變形和振動引起的結構破壞風險。

3 結論

公共建筑大空間框架結構設計研究是一個涉及廣泛且復雜的領域,其不僅關乎建筑的安全與穩定,更與空間利用效率、建筑美學及可持續發展緊密相連。本次深入探討了公共建筑大空間框架結構的設計原理、方法與實踐,取得了一系列有益的成果。通過對大空間框架結構的特點進行分析,明確了其在公共建筑中的重要作用,并讓大空間框架結構能夠靈活適應不同的空間需求,為公共建筑提供穩定而寬敞的室內環境,得出結論如下:

(1)經由公共建筑大空間框架結構設計方法進行設計的框架結構的穩定性符合公共建筑抗震設計規范要求。

(2)本次研究通過合理的結構布局、材料選擇以及節點設計,成功提升了結構的承載能力和抗震性能,同時也注重了結構的經濟性和施工便捷性。