結構穩定性與污水處理構筑物設計

薛線妮

(遵義眾惠工程檢測有限責任公司,貴州 遵義 563000)

0 引言

在污水處理領域,構筑物的設計和結構穩定性至關重要,隨著城市化進程的不斷加快和人口的持續增長,污水處理設施的需求日益迫切。在設計污水處理構筑物時,結構穩定性是至關重要的考慮因素,不僅涉及構筑物的抗壓、抗震、抗風等力學性能,還包括對于污水處理工藝的支撐和保護。因此,本文提出了一套全面而有效的污水處理構筑物結構穩定性設計方案,綜合考慮了材料選擇、結構設計、施工工藝等多方面因素,旨在提高構筑物的結構穩定性和耐久性。

污水處理構筑物作為城市基礎設施的關鍵組成部分,近年來隨著環境保護意識的提升和污水治理技術的不斷進步,受到了廣泛關注,其結構穩定性直接關系到污水處理的效率和環境保護的效果。當前,污水處理構筑物設計領域的研究呈現出蓬勃發展的態勢,學者們在材料選擇、結構設計、施工工藝等方面進行了大量探索和實踐。例如,根據王曉義[1](2024)的研究,城市污水處理廠擴容池體接縫施工技術方面的探討,認為在污水處理廠擴容工程中,池體接縫施工技術是一個關鍵環節。李貴[2](2023)的研究提到了墊襯法在市政雨污水管道修復工程中的應用,強調了該方法的有效性和實用性。李楠[3](2022)提出了一些設計原則和策略,用以應對可能出現的意外情況。綜合以上文獻的內容,可以發現在污水處理構筑物設計中,結構穩定性至關重要。王曉義的研究指出了在污水處理廠擴容工程中,池體接縫施工技術的重要性,而李貴的研究則為市政雨污水管道的修復提供了一種新的方法。李楠的研究則提供了針對事故水池設計的一些策略和思路。在這些研究的基礎上,總結出在污水處理構筑物設計中,需要充分考慮結構的穩定性,采用先進的施工技術和修復方法,以應對各種可能出現的問題和意外情況。

1 結構穩定性與污水處理構筑物優化設計的重要性

1.1 確保構筑物安全穩定運行

結構穩定的構筑物,能夠抵御各種自然和人為因素帶來的挑戰,如地震、風雨侵蝕、水流沖擊等,通過優化設計,可以確保構筑物的各個部件之間連接緊密、牢固,能夠承受住各種外力的考驗,優化設計還能夠提高構筑物的抗腐蝕性和耐久性,減少因材料老化或環境因素導致的結構損壞,這樣構筑物就能夠長期保持其穩定性和功能性,為污水處理的持續運行提供堅實的保障。在污水處理過程中,構筑物內部往往承載著大量的污水和污泥,這些物質具有一定的腐蝕性和毒性,如果構筑物的結構不穩定,就可能出現泄漏、坍塌等安全事故,會對環境造成二次污染,甚至對人員的生命安全構成威脅。因此,通過優化設計,不僅可以確保構筑物的結構強度和密封性,防止污水和污泥的泄漏和溢出,還可以優化構筑物的通風和采光設計,改善工作環境,減少安全隱患,確保建筑物能夠在安全穩定的狀態下運行,為污水處理工作的順利進行提供有力的保障。

1.2 提高污水處理效率與效果

科學規劃,構筑物內部空間布局、水流通道、沉淀區域,可確保污水在構筑物內的流動更加順暢,減少因結構問題導致的流速減緩或渦流現象。順暢的水流意味著污水中的污染物能更快地與處理介質接觸并發生反應,從而提高了處理效率,穩定的結構還能減少構筑物在運行過程中的振動和變形,保持處理設備的穩定運行,避免因設備故障導致的處理效率下降。優化設計不僅體現在結構布局上,更包括材料選擇、工藝參數設置等多個方面,通過選用耐腐蝕、耐磨損的材料,可以延長構筑物的使用壽命,減少因材料老化導致的處理效果下降,在工藝參數設置上,通過精確計算和實踐驗證,找到最佳的處理條件,如pH 值、溫度、曝氣量等,最大程度發揮處理工藝的效能。優化設計還可以考慮引入先進的處理技術和設備,如生物膜技術、膜分離技術等,這些新技術和設備的引入能夠顯著提高污水處理的效率和質量,使出水水質更加穩定、達標率更高。

1.3 降低建設與運營成本

結構穩定的構筑物,在建設過程中能夠減少材料浪費和施工難度,通過精確計算和模擬分析,可以在設計階段就優化構筑物的結構布局和受力體系,確保在滿足功能需求的同時,實現材料的最優利用,不僅降低了材料成本,還減少了施工過程中的返工和修復工作,節省了人力和時間成本,結構穩定的構筑物在使用過程中更加安全可靠,減少因結構問題導致的安全事故和維修費用,降低建設成本。通過精確計算和模擬分析,可以在設計階段就找到最優化的處理工藝和參數設置,使構筑物在運行過程中更加高效節能,例如,通過優化水流通道和曝氣裝置的設計,減少能耗和藥耗,降低運行成本,同時,優化設計還可以考慮引入智能化管理系統和自動化控制設備,實現對構筑物運行狀態的實時監控和智能調控,提高運行效率并降低成本,延長構筑物的使用壽命和維護周期,減少維護費用,降低運營成本。

2 結構穩定性與污水處理構筑物設計

2.1 材料選擇與優化

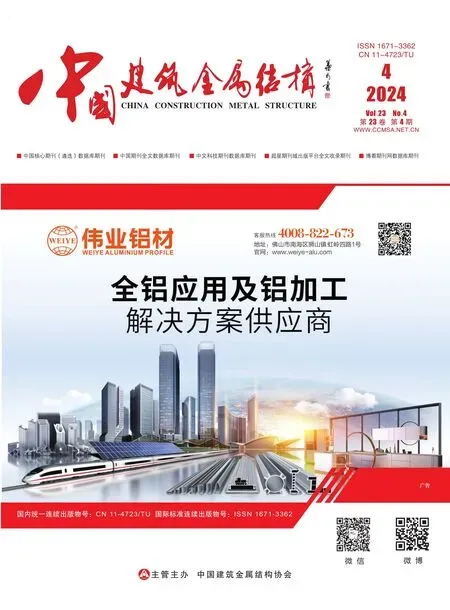

從材料的物理性能來看,需要選擇具有高強度、耐腐蝕、耐磨損、耐老化等特性的材料,這些特性能夠確保構筑物在長期的污水環境中,依然能夠保持結構的穩定性和完整性,高性能混凝土在污水處理構筑物中的應用情況如表1 所示。例如,高性能混凝土就是一個很好的選擇,它具有較高的抗壓強度和抗滲性能,能夠有效抵抗污水中的化學物質的侵蝕;還可以通過優化混凝土的配合比和添加特殊的摻合料,提高其性能。

表1 高性能混凝土在污水處理構筑物中的應用情況

除了物理性能外,還需要考慮材料的環保性能,隨著環保意識的不斷提高,污水處理構筑物的設計也需要更加注重環保,因此,應優先考慮那些環保性能好的材料,如可回收、可降解的材料,這些材料不僅能夠減少對環境的污染,還能夠降低構筑物的運營成本。例如,使用某些新型環保型復合材料,不僅具有優異的物理性能,而且在使用完畢后還可以進行回收和再利用,實現資源的循環利用。在考慮環保性能的情況下,設計材料選擇指標(MCI),計算方式如公式(1)所示:

其中:MCI 為環保性能綜合指數;R 為可回收性能評分;D 為可降解性能評分;C 為運營成本評分;L 為壽命周期評分。該公式綜合考慮了可回收性、可降解性以及運營成本等因素,使材料選擇更加全面和環保。優化材料的使用方式也是提高構筑物結構穩定性的重要手段,通過合理的結構設計,減少材料的使用量,提高材料的利用率。例如,在構筑物的關鍵部位,采用加強筋或預應力等方式,來提高結構的承載能力。還可以優化施工工藝,減少施工過程中的材料浪費和損耗,降低構筑物的建設成本,能夠提高其結構穩定性。

2.2 結構設計創新

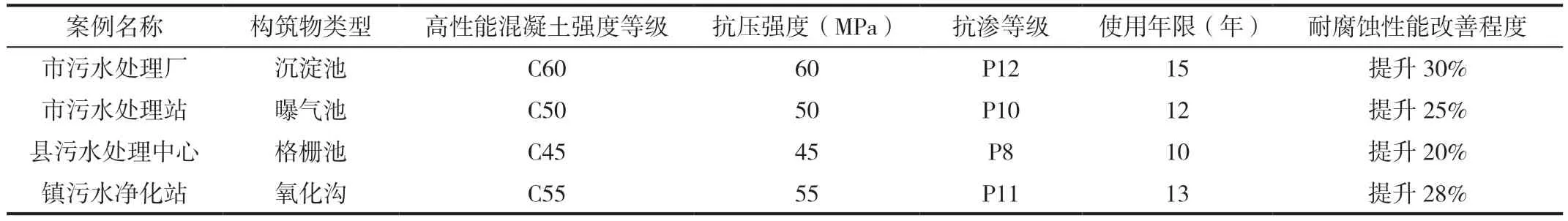

引入先進的結構設計理念和方法,提升構筑物的結構穩定性,傳統的結構設計往往過于保守,過于依賴經驗公式和靜態分析方法,難以應對復雜多變的受力條件和環境因素,借助有限元分析、拓撲優化等先進的計算方法和軟件工具,對構筑物的結構進行精確建模和仿真分析,考慮結構在多種荷載作用下的動態響應和變形情況,發現潛在的結構問題并進行優化改進;還可以借鑒其他領域的先進結構設計理念,如航空航天、橋梁工程等,將其應用于污水處理構筑物的設計中,提升其結構性能和穩定性,先進結構設計理念和方法在污水處理構筑物中的應用情況如表2 所示。

表2 先進結構設計理念和方法在污水處理構筑物中的應用情況

采用新型的結構形式和構造方式,增強構筑物的結構穩定性,傳統的污水處理構筑物往往采用簡單的梁板柱結構,其結構形式單一,難以適應復雜多變的受力需求,可嘗試采用新型的結構形式,如空腹結構、懸掛結構等,這些結構形式能夠更好地承受復雜荷載和變形要求;還可以通過改進節點的連接方式、增加支撐構件等措施,提高構筑物的整體剛度和穩定性,提升構筑物的結構性能,降低其建設成本和維護成本,實現經濟效益和社會效益的雙贏。以空腹結構為例,以其獨特的受力機制和優越的結構性能,在污水處理構筑物設計中展現出巨大的應用潛力,這種結構形式通過合理布置空腹梁、空腹板等構件,形成一個連續、穩定的空間受力體系,能夠有效分散和承受來自各個方向的荷載。某污水處理廠的處理池采用了空腹結構進行設計,該處理池長50m,寬30m,深6m,需承受來自水體、設備、土壤等多方面的復雜荷載。在設計過程中,根據受力分析和計算,確定了空腹梁和空腹板的尺寸、數量和布置位置,通過專業的結構設計軟件進行了模擬分析和優化,確保結構在承受復雜荷載時能夠保持穩定。實際施工過程中,采用預制構件和現場拼裝的方式,提高施工效率和質量,并對關鍵節點和連接部位進行了特殊處理,確保結構的整體性和穩定性。經過實際應用和監測,該處理池在投入使用后表現出良好的結構穩定性和承載能力,與傳統的梁板柱結構相比,空腹結構在處理池的變形控制、裂縫開展等方面均表現出明顯的優勢,具有較高的經濟性和環保性,為污水處理廠的長期穩定運行提供了有力保障。

2.3 地基處理與基礎設計

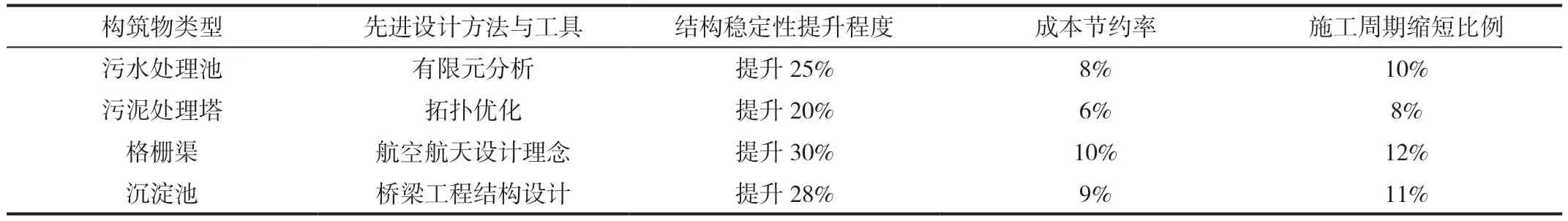

由于污水處理構筑物通常建設在地質條件復雜、土壤承載力較低的地區,因此,地基處理顯得尤為重要,應通過地質勘探,詳細了解地下土層的分布、性質以及潛在的不良地質現象,根據勘探結果,制定針對性的地基加固方案,污水處理構筑物地基處理情況如表3 所示。例如,對于軟土地區,采用樁基加固法,通過打入或鉆孔灌注的方式,將樁身深入到承載力較好的地層中,提高地基的整體穩定性;還可以結合土壤改良技術,如添加固化劑、排水固結等,改善土壤的物理力學性質,增強其承載能力,有效提高地基的穩定性,夠降低構筑物因地基問題而產生的沉降、變形等風險[4]。

表3 污水處理構筑物地基處理情況

傳統的污水處理構筑物基礎通常采用條形基礎或獨立基礎,這些基礎形式雖然簡單實用,但在面對復雜的地質條件和較高的承載力要求時,往往顯得力不從心。擴大基礎是一種更為靈活和高效的基礎結構形式,通過在構筑物底部設置較大的承臺,將上部結構的荷載分散到更大的面積上,降低對地基承載力的要求,還能根據地質條件的變化進行靈活調整,如改變承臺的形狀、尺寸和埋深等,適應不同地層的承載特性,提高構筑物的結構穩定性的同時,簡化施工工藝、降低建設成本,實現經濟效益和社會效益的雙贏[5]。

2.4 荷載分析與抗震設計

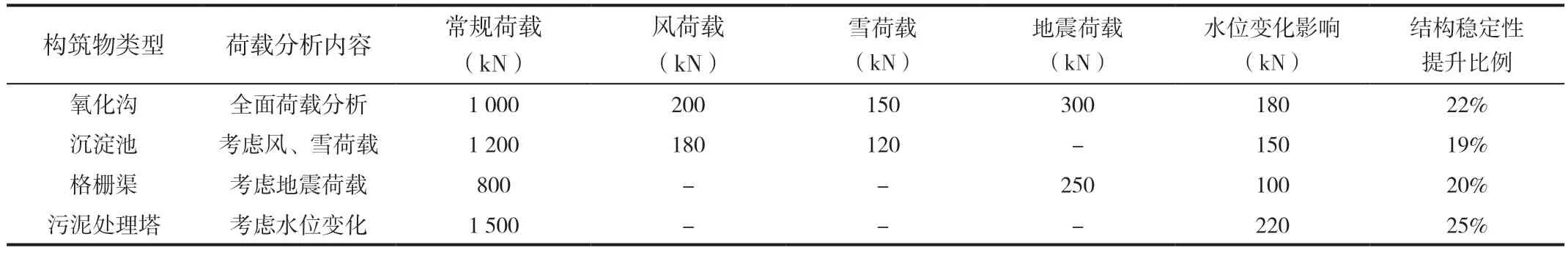

傳統的荷載分析往往只考慮構筑物自身的重量和常規的活荷載,然而在實際運營過程中,污水處理構筑物還會受到多種復雜荷載的作用,如風荷載、雪荷載、地震荷載等,對構筑物進行全面的荷載分析,充分考慮各種可能的作用力,結合構筑物的實際使用情況,對荷載進行動態調整和優化,污水處理構筑物全面荷載情況如表4 所示。例如,在污水處理過程中,構筑物的內部水位會發生變化,對結構產生額外的壓力,需要根據水位的變化情況,對荷載進行實時調整,確保構筑物的結構穩定性[6]。

表4 污水處理構筑物全面荷載情況

地震是一種不可預測的自然災害,對污水處理構筑物的安全構成嚴重威脅,需要在設計中充分考慮地震的作用,采取有效的抗震措施。例如,采用隔震技術,設置隔震層或隔震支座,減少地震對構筑物的直接影響,加強結構的整體性,合理布置梁、柱、板等構件,形成穩定的結構體系,提高構筑物的抗震性能;還應關注新材料和新技術的應用,如高性能混凝土、纖維增強復合材料等,這些新材料具有更好的抗震性能,有效提高構筑物的結構穩定性[7]。

3 結論

在結構穩定性與污水處理構筑物設計方面的研究中,本文深入探討了構筑物設計對結構穩定性和污水處理效率的重要性,通過確保構筑物的安全穩定運行,提高污水處理效率與效果,以及降低建設與運營成本,得到以下主要結論:

(1)材料選擇與優化是確保構筑物結構穩定性的關鍵,需要考慮材料的耐久性、抗腐蝕性和負載承受能力等因素;

(2)結構設計創新可以提高構筑物的強度和穩定性,采用新型設計方案和技術可以有效減少結構材料的使用量和減輕污染物對構筑物的腐蝕;

(3)地基處理與基礎設計是確保構筑物穩定性的基礎,需要根據地質條件和環境特點進行合理的地基處理和基礎設計,確保構筑物能夠承受外部荷載和地震力的影響;

(4)荷載分析與抗震設計是保障構筑物安全穩定運行的關鍵,需要對污水處理構筑物所承受的各種荷載進行準確分析,并采取有效的抗震設計措施,以確保構筑物在地震等極端情況下不發生破壞。

這些結論對于指導污水處理構筑物的設計和建設具有重要的指導意義,有助于提高構筑物的安全性、穩定性和處理效率,推動污水處理技術的持續發展和創新。