點燃生命的血脈 頌唱母系的歌謠

王翰林

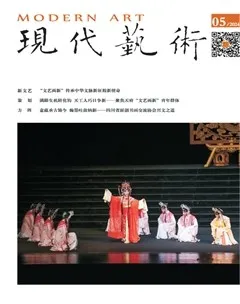

《尼莎·媽媽的歌謠》

羌族,一個通過口傳語授來延續文脈的民族。歌謠“尼莎”,用古老的聲音述說著羌民族遷徙之路。一代代羌人在母親的肚子里、在溫暖的懷抱中、在幽幽的火塘旁,聽著歌謠“尼莎”長大。“歌聲孕育著生命,臍帶維系著血脈。”只要媽媽的歌謠還在,先輩的故事就會延續,愛的力量就得以傳承,民族的薪火將永不熄滅……該部作品即選材于這一國家級非物質文化遺產瑰寶——多聲部“尼莎”,通過媽媽唱起羌族歌謠“尼莎”,在傳唱中孕育民族希望,頂禮生命孕育者的偉大和包容,激起每一個生命對母親的拳拳赤子情。

巴斯基

《尼莎·媽媽的歌謠》編導。中國少數民族舞蹈學會會員。嘉絨藏族第一臺歌舞劇《斯古拉》導演編劇編導;發表藏羌舞蹈文化研究論文近10篇;代表作:《斯古拉》《嘎玖達惹》《夬儒祭》等。

馬? ?琳

《尼莎·媽媽的歌謠》編導。副教授,阿壩師范學院十佳教師,四川傳媒學院客座教授,中國民族民間舞考級中心考官、高級教師,四川省舞蹈家協會會員,四川省教育廳藝術人才大賽舞蹈評審專家。編導的作品多次獲得省內外各種獎項。主持和在研教改課題及科研課題數項,公開發表學術論文20余篇。

徐? ?兵

《尼莎·媽媽的歌謠》編導。教授,藝術碩士,阿壩師范學院音樂舞蹈學院舞蹈學教研室主任,藏羌舞蹈藝術研究所所長,中國舞蹈家協會會員。

由四川省阿壩師范學院所選送的舞蹈作品《尼莎·媽媽的歌謠》,是由國家級非物質文化遺產——羌族古老的原生態多聲部“尼莎”為創作素材,入圍了第十四屆中國舞蹈“荷花獎”民族民間舞蹈終評。作品《尼莎·媽媽的歌謠》中,“尼莎”作為羌族的多聲部民歌,同時也是羌族的史詩。因為沒有文字,“尼莎”作為口頭藝術的傳唱延續千年至今就顯得更加珍貴。其發現于二十世紀八十年代的羌族原生態多聲部民歌“尼莎”后來被國內外的權威所認知,2008年6月作為國內多聲部民歌之一,名列國家級非物質文化遺產擴展項目名錄。《尼莎·媽媽的歌謠》以此為創作源泉,凸顯出了古羌民族的那份厚重與醇芳。

古老歌謠? 血脈流淌

作品《尼莎·媽媽的歌謠》的創作素材為羌族文化血脈中的多聲部民歌,作為古羌族文化中的瑰寶,作品在歷史的面紗中顯得格外厚重與古老。羌族多聲部民歌是四川省松潘縣傳統音樂的重要組成部分,以其獨特的音樂形式和羌族文化特色而備受推崇,被列為國家級非物質文化遺產之一。“尼莎”為當地羌語的音譯,也有少數人叫“晏”或“尕拉”,是源于川西阿壩一帶,深居于高山深谷間的羌民中廣為流傳的一種民間原生態的無伴奏民歌。作為羌族的多聲部民歌,“尼莎”沿襲了祖先流傳下來的稱謂,帶有濃郁的羌族母語味道。作品以古老歌謠“尼莎”為創作根基,“尼莎”一方面在歷史背景上,歌唱的是古羌族人民遷徙的歷程與故事。古羌民族同華夏民族一樣的古老而又深沉,數千年間,歲月流逝,族群遷移,在中國這片西南大地上刻畫了濃墨重彩的一筆。在數千年的歷史長河之中,因古羌民族語言文字匱乏,歷代生命所蘊含的文化信息與生活氣息被后代的心靈與視線所見證。在遷徙的漫長歷程中,通過“尼莎”多聲部進行頌唱記載并流傳,在這種古老歌謠中血脈流淌。“遷移”與“戰斗”是古羌民族世代流傳的永恒主題敘事,而這古老的民族所帶來的文化觸動隱匿在了多聲部“尼莎”之中。另一方面在文化淵源上,作品以母系“媽媽”的視角展開,古代羌族文化最大的特點是其社會組織中女性中心的社會制度,古老的女神崇拜使女神在原始羌族中具有崇高的地位,是原始羌族崇拜的對象。并且在羌族文化的脈絡里,有著“瓦爾俄足”這種著名節日。由于該活動主要由女性來主持并操辦,又被稱為羌族人民的“婦女節”。《尼莎·媽媽的歌謠》是對母系崇拜的延續,也是對羌族女性地位的無限推崇。

作品《尼莎·媽媽的歌謠》以多聲部為創作素材是對傳統的保護與傳承,也是在傳統文化上的繼承與創新。在“媽媽的歌謠”為名的指向下,不僅僅是在頌唱傳統,歌頌羌族人民的文化屬性,更是在頌唱羌族人民歷史遷徙中的大愛與小愛。通過媽媽唱起羌族歌謠“尼莎”,通過傳唱的方式滋養民族希望,向生命的創造者致敬,表達羌族人民對母系無限的贊揚與崇拜。這樣的作品將繼續弘揚羌族文化的魅力,傳承民族的精神和價值觀。雖為地域特色為代表的藝術作品,但在母愛的渲染下,打破了民族與地域的界限,也為西南地區附上一張厚重的“文化名片”。

樂舞一體? 源遠流長

在古羌族人民歷史的脈絡里,作為風俗與文化結晶的多聲部,自古便是歌舞一體的表現樣式。多聲部是音樂中利用多個獨立的音樂聲部或聲部組合來創造豐富和諧的音樂結構。每個聲部都有自己的旋律線并獨立進行演奏,彼此交織在一起形成復雜的音樂紋理。作品《尼莎·媽媽的歌謠》最大程度地做到了“原真性”的還原,并沒有采取傳統的器樂演奏形式為舞蹈作品增添藝術表現,而是采用了最傳統的羌族多聲部的民歌。以多聲部為創作根基的《尼莎·媽媽的歌謠》具有濃厚的羌族文化特色,展示了羌族音樂和舞蹈的獨特魅力。它不僅是對羌族傳統藝術的一種傳承和發展,也是對多聲部音樂和舞蹈形式的創新和融合。一種將羌族多聲部音樂與舞蹈相結合所創作的舞臺藝術表現形式,創造出豐富多樣的音樂舞蹈效果,展示了羌族文化的獨特魅力。在舞蹈作品的呈現之中,多采用了“橫線、直線”流動的構圖形式,更為舞蹈作品凝練出了“聚與散”的意象性。舞臺上,由演員呈現出的卑躬屈膝的線性構圖,仿佛是羌族人民自古遷徙遙遠、漫長的路線。一代代羌族人民在母親口中吟唱著“尼莎”歌謠成長,是羌族人民對于堅韌的女性的崇拜與贊揚。

主群呼應? 書寫意象

重復手法“溢出”新意象。在舞蹈作品《尼莎·媽媽的歌謠》中,多采用了“重復”的編創手法。通過動作動律的不斷重復,書寫了羌族母親以堅毅又沉穩的步伐賦予代代兒女愛與希望。在構圖上所采取的“圓”的重復與串聯,更能表達羌族母親對子女的愛意無限,又溢出了祖國母親、大地母親對古羌族人民的愛與包容等新的意象。在那遙遠的地方歌唱傳唱而來,在圓形錦簇與線性綿延的視覺呈現與元素繁衍的形變之中,孕育出民族的愛與希望。

主群關系“生成”語言性。在本屆荷花獎民族民間舞蹈組別終評中,主群關系已經占據了本次評選的半壁江山。在群舞編創之中,主群關系為舞蹈作品增添新的表意成分與敘事功能帶來了很大的優勢。在《尼莎·媽媽的歌謠》里,以一對多為主要的呈現手法,構建了羌族母親內心的“心理群像”,來體現母愛的無私與厚重。其次,又帶來了主與群,母親與子女之間現實的呼應,為作品的敘事與表達給予了獨特的價值。

風格語匯“書寫”地域性。《尼莎·媽媽的歌謠》彰顯獨特的地域風格與文化屬性。在時代變遷與現代理念的滲透下,作品繼續以“文化尋根”為創作的根基。挖掘傳統,以傳統的多聲部來歌頌現實、呼吁人民。阿壩地域以獨具的舞蹈特色——羌族舞蹈,來表現這份沉甸甸的母愛。在舞蹈的風格語匯上,以展現旋轉、扭動、擺動等,呈現出獨特的舞蹈形態,以及強調大幅度的手臂動作來表達羌族獨具的文化屬性。更重要的,作品保留了原始羌族圈舞的形式。舞者手拉手或者手搭肩,形成圈舞的結構,通過共同的動作和呼吸,展現出羌族團結和諧的生動圖景,也構建內在精神與國家形象。

題材導向“構建”人民性。在當今的舞蹈創作與賽事之中,“文化性、人民性”是優質作品的主要追求。近年來,習近平總書記關于文藝創作的重要論述深入人心,舞蹈創作領域勇攀高峰的動力與決心,以人民為中心的創作導向深銘肺腑,深入生活、扎根人民的“深扎”精神不僅成為指引舞蹈藝術創作的燈塔,更為整個舞蹈界的藝術創作走向帶來了深層轉變。《尼莎·媽媽的歌謠》在新時代的文藝創作背景下所帶來的文化觸動,是川區的經典,更是時代的模范。在當代舞蹈歷史的脈絡里,自1942年“延安新秧歌運動”,我們的民間舞蹈逐步走向“人民性”的發展歷程。戴愛蓮、賈作光等一批民間舞蹈前輩們邁出了“向民間學習”的第一步,在“去粗取精、去偽存真”的道路上回歸傳統,扎根“文化土壤”,反映社會寫照,保持深刻的人文關懷精神文化內涵。我們當代藝術工作者生長在這個國家、這個民族,依然需要“深扎”。創新必須先回歸,靜下心來深入文化的“根”,才能有底氣有自信去創作。也要求我們藝術工作者應該深扎于地域的“文化土壤”,而不是深入地域的“走馬觀花”,在文化尋根的基礎之上去進行民間舞蹈的“想象性建構”。

代代相傳? 母愛無疆

“歌聲孕育著生命,臍帶維系著血脈。”羌族子女在母親的懷抱下,通過媽媽吟唱的歌謠“尼莎”長大,歌謠成為強調愛與力量、文化傳承的載體。尼莎舞和歌謠作為羌族重要的文化遺產,通過口耳相傳的方式代代相傳。歌謠“尼莎”以其古老而動人的聲音,講述著羌族人民的遷徙歷程,并承載著他們的情感和記憶。這種口傳心授的傳統方式使得羌族文化能夠持久傳承,讓每一個羌族人都能聽到祖輩們的故事和智慧。這種描述方式生動地體現了羌族文化具有情感宣泄、愿望表達、社會教化、凝結力量的功能。

歌聲承載著先輩們的故事,將過去與現在連接在一起,激發著羌族人民對自身文化的認同和凝聚力。這種溫暖的傳承使羌族的文化根深蒂固,將愛與希望代代相傳,確保了民族的薪火永不熄滅。川區羌族的文化瑰寶多聲部“尼莎”,在透過歲月的洗禮,“尼莎”媽媽仍在歌唱。《尼莎·媽媽的歌謠》是“雙創”藝術探索中又一成功的典范,它所蘊含的內在精神在雪山草地之間扎根,在祖國山河之間弘揚。這屹立于“深扎”之上所帶來的文化觸動,是川區羌寨的經典,更是中華民族民間舞蹈的靈魂。“尼莎”歌謠在羌族文化中扮演著舉足輕重的角色。它們不僅是羌族文化的傳承和延續,更是愛和希望的傳遞和表達。在羌族社區中,母親們用她們的歌聲為孩子們的成長道路鋪設了堅實的基石,也為整個民族的文化發展注入了源源不斷的動力。