“救救產科”反響始料未及

應琛

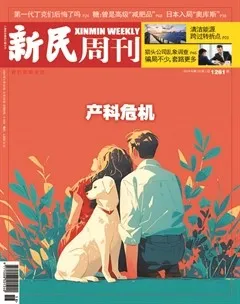

今年2月,中國著名婦產科專家,同濟大學附屬第一婦嬰保健院(以下簡稱一婦嬰)主任醫師、產科帶頭人段濤教授,在微博上發了一篇長文,發出“救救產科”的呼聲。

段濤全網有數百萬粉絲,這句振聾發聵的話一時間引起了無數醫護,以及普通人的深思和共鳴,獲得上萬點贊。

近日,段濤在接受《新民周刊》專訪時表示,文章發表后引起的反響,是他始料未及的。可能有人看著有點“標題黨”的意味,但作為“局中人”,他確實對此憂慮重重。

助產士正集中精力幫助產婦順產分娩。

“救救產科”并不夸張

《新民周刊》:有人會覺得你說“救救產科”,有點夸大了。

段濤:前段時間頻繁碰到同行,大家談得最多的,就是在過去的幾年里分娩量下降近一半的問題。大家有很多無奈,感覺到產科未來前景有非常大的不確定性。這觸發了我寫這篇文章的想法,最初只是想呼吁,看看大家能否一起做些什么,解決產科的困境,完全沒想反響會這么大。

話題破圈后,全民加入討論,肯定會夾雜著很多的復雜情緒,這些情緒更多是與每個人的心理狀態相關。有人覺得我是夸大,有人覺得我在“催生”,會引起爭議。

“救救產科”,這四個字其實一點都不夸張。這是現狀,是事實。

第一,哪個臨床科室的病人量可以在六七年內下降一半以上?新生兒從2016年的1867萬,到2023年只有902萬。這是事實。

第二,人口出生率下跌見底以后會低位徘徊一段時間,然后再慢慢拉平呈現L形,但產科整個學科的塌方則是斷崖式的,會繼續往下掉。

除了病人變少以外,產科收費低,待遇差,風險還大。醫療糾紛中,產科的賠償是最高的。這樣的環境下,憑什么讓人堅持留下來?用愛發電?用理想去支撐?如果現在不去做一些事情,到垮了之后再想救回來就太難了,培養一個好的產科醫生至少十年。

很多人不是產科專業,也不從事醫療行業,沒做過院長,并不知道這個下跌對產科意味著什么,會覺得你夸大,所以我沒去解釋,解釋沒有用。

產科整個學科分布要合理,發展要合理。如果一個機構的產科不能夠長期維持可持續發展,救它也沒用。救的是什么?第一是整個學科,第二是那些值得救的具體單位。

《新民周刊》:普通人讀到這篇文章,會覺得產科都沒了,我們以后生孩子怎么辦?

段濤:有些醫生會說,你這樣說了以后,大家更不愿意做產科了。但不能假裝看不見,我們要面對現實,想辦法去解決它,而不是諱疾忌醫。

部分產科該關就關

《新民周刊》:哪些醫院的產科受到的影響更大?

段濤:總體來講,同樣是三甲綜合性醫院和三甲專科醫院,綜合醫院受影響大;同樣是婦幼保健院、婦產科醫院,二級醫院受影響更大。

《新民周刊》:上海之前有一家醫院的產科也關了。

段濤:上海其實有好幾家醫院都想關產科,但都在觀望。產科“吃力不討好”,但往往在醫院設置上,又得有婦產科。加上綜合醫院大多是婦產科在一起,現在的辦法是多做點婦科,產科床位減少一點。

《新民周刊》:如果這些有意愿的醫院真的把產科關了,剩下的能夠滿足上海的生育需求嗎?

段濤:上海的產科容量其實是足夠的,基本不受影響。事實上,上海很多區級婦幼保健院的分娩量已經下降了50%以上了。理論上講,現在應該是時候適當地把那些工作量太小,分娩量太少的產科關掉才對。

同濟大學附屬第一婦嬰保健院主任醫師、產科帶頭人段濤教授。

如果一家醫院分娩量太小,第一,從經濟上來講,繼續開產科不劃算;第二,從專業角度來看,專業能力無法保障。在不影響病人就醫的前提之下,按道理應該是關掉一批的。

因為不需要那么多,關了并不影響大家就近就醫。但縣級及以下醫院隨便關一個,那很麻煩,因為方圓100公里內可能就那一家產科,關了病人就沒地方去了。

《新民周刊》:既然您支持關掉一部分產科,又說“救救產科”,會不會讓大家覺得自相矛盾?

段濤:不是說救所有的。產科整個學科分布要合理,發展要合理。如果一個機構的產科不能夠長期維持可持續發展,救它也沒用。救的是什么?第一是整個學科,第二是那些值得救的具體單位。

很多年前,上海有些醫院的產科被關,就是我的建議,我跟當時的管理者算了筆賬,那時計劃生育執行得特別好,分娩量也是下降的。他們做了調研覺得我講的是對的。

《新民周刊》:一批產科真關掉后,這些醫生怎么辦?

段濤:最簡單的,年輕的醫生可以轉去婦科,如果除了產科不會做其他的,可以轉輔助科室、行政科室,或者是去做一些跟產科相關的工作。比方說,產后康復、私密整形,孕期的其他一些保健營養咨詢指導等。

轉崗不是個人原因,而是時代的原因,時代會淘汰很多人。雖然感情上很難接受,但你得理解,得去做調整。

同濟大學附屬第一婦嬰保健院助產士李婷,工作13年,順利接生5000余名新生兒。

產科的出路在哪里?

《新民周刊》:產科自身的發展方向在哪里?

段濤:產科要發展的話,可以向“上下內外”下功夫。向內,要內卷,醫療上精益求精,提高效率。向外,產科可以做“產科+”,可以做產科內分泌、產科心理、產科中醫等,跟其他科室相結合,把那些原來不屬于你的內容做起來,病人的量不就增加了?

向上,即做上游,從早孕到中孕保胎,試管嬰兒的孕期管理等,產科醫生都能做。向下,比如產后康復、盆底、腹直肌、私密整形、減重、妊娠紋、脫發、產后抑郁等,有很多事情可以做。

這些事情已經有醫院跑在前面了,但還沒有系統性地去做。既然我把問題提出來,也要給出解決方案。

當然,很多醫療服務是自費項目,還有很多是非醫療性的項目,公立醫院就不能做。其實政策上如果有一些支持或者放開,就更能讓這些醫院去大展拳腳。這不是一個什么突破性的政策,不是從0到1,是從1到1.5。

《新民周刊》:你文章里還提到了績效考核方面的不合理,有什么好的解決方法?

段濤:解鈴還得系鈴人,這是政策性的問題。

考核三甲醫院,確實應該多做大手術,多處理疑難病癥。但產科不是這些指數要考核的目標。你考核的是病,但生孩子不是病。

產科做得好,就是沒有手術。產科通過“五個預”——預測、預警、預防、預案、預演,把所有的并發癥盡量壓到最低。

產科的工作是讓病人不要出事,但不出事,病人又會覺得你一點事都沒做。久而久之,產科沒有功勞,也沒有苦勞。這種觀念上的轉變也需要更多地去做宣傳。

《新民周刊》:現在趨于平穩的分娩量能夠維持產科學科發展嗎?

段濤:如果一家醫院的業務量能夠保持的話,那是問題不大的。但如果是分娩量太小的,就不行。雖然醫生的培訓現在沒有任何障礙,但培訓以后沒有病人的話,持續下去沒有意義,所以還是要做出結構的優化,在上海總的產科床位、產科醫生足夠的情況下,讓那些有能力、有條件的產科去接納更多業務量,那些實在不行的就關掉。

《新民周刊》:你前不久被聘為紅房子醫院的顧問,現在主要工作有哪些?

段濤:首先我還是在一婦嬰看門診、做手術,還要帶學生,到大學講課,我還是一婦嬰產科學科帶頭人。這些事忙完后,我會去幫其他醫院做學科建設。

好的產科要對標國際發展趨勢,在保障母嬰安全、分娩安全、分娩體驗的前提之下,更多地處理一些疑難復雜的病例,一些罕見的遺傳病。很多疾病可以在宮內診斷,甚至在宮內治療。你能夠想象到的醫學領域里面,最先進的技術,比如干細胞治療、基因編輯等,在產科的胎兒醫學都可以用得到。

產科未來的發展,我們希望能夠更早地在宮內進行診斷、干預,但難度也會更大。

《親愛的生命》劇照。