從懺悔到自救

楊麗

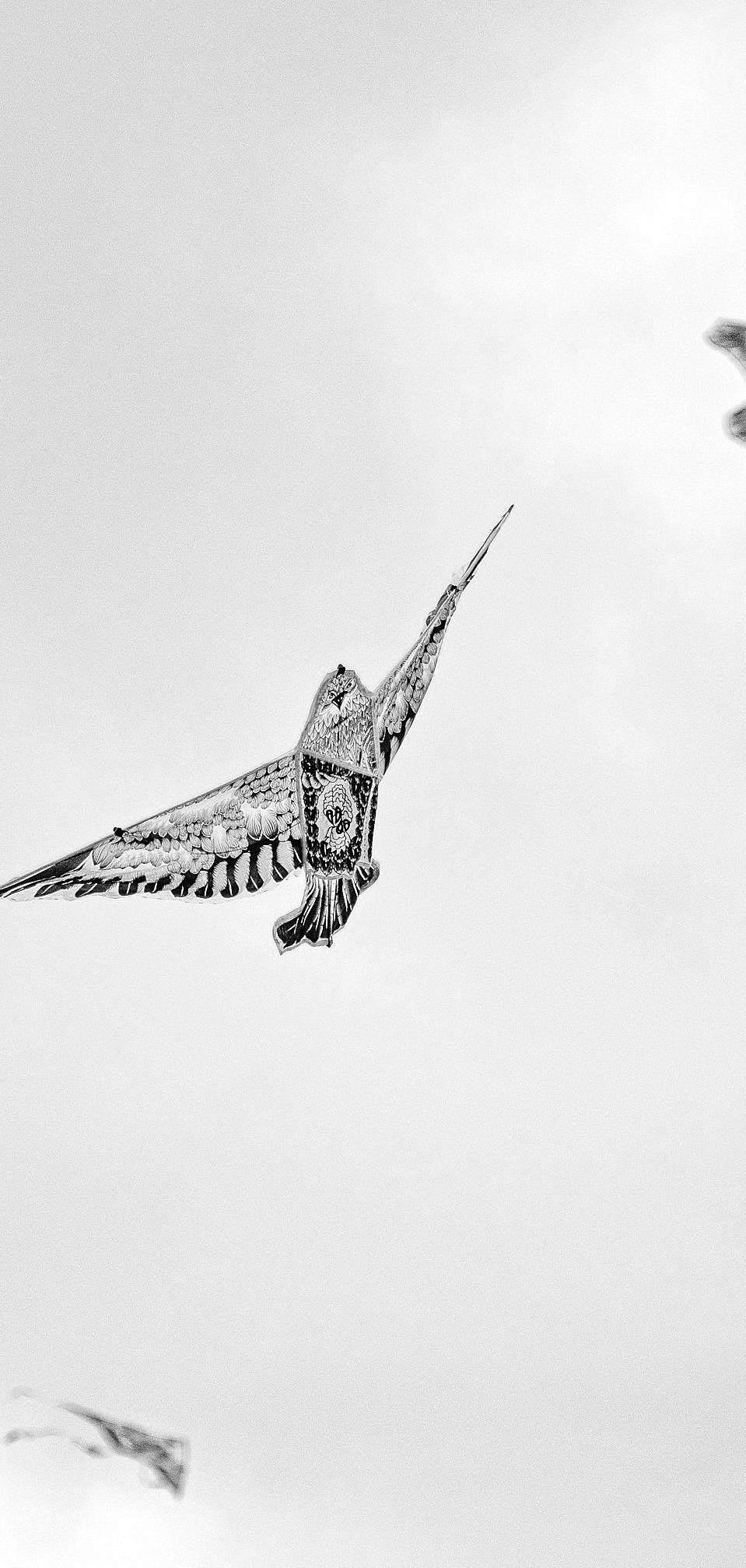

魯迅的短篇小說《風箏》透過冬日北京的寒冷和孤獨的風箏,展開了一段深刻的心靈敘事。《風箏》不僅是對童年和家庭關系的回憶,更是對人性的深度挖掘,展現了從懺悔到自救之路的艱難與復雜。通過對這個小故事的分析,我們能進一步理解魯迅作為文學大師,如何通過平凡的故事情節,揭示復雜的主題。

一、悔悟的開端:春日與冬日的反差

在《風箏》這篇短篇小說中,魯迅巧妙地運用了對比和象征手法,深刻描繪了人與人之間情感的距離、孤獨與悔悟的復雜情感。文章的開頭,通過對北京冬天的冷清與故鄉春天的生機之間鮮明的對比,不僅展示了主人公對故鄉深深的思念,也暗示了主人公內心世界的冷漠和空曠。

“北京的冬季,地上還有積雪,灰黑色的禿樹枝丫叉于晴朗的天空中,而遠處有一二風箏浮動,在我是一種驚異和悲哀。”這句話通過對北京冬季景象的描寫,傳達出主人公內心的驚異與悲哀。積雪、灰黑色的樹枝這些元素象征著冷清與死寂,而風箏的浮動則是對自由與生命力的渴望。這種對比,不僅讓人感受到冬日的蕭條,更深層地暗示了主人公對自由精神的向往和對現實束縛的無奈。

緊接著,作者通過對故鄉春天的描繪,引出了對生命、自然和童年無憂歲月的懷念。在這里,故鄉的春天不僅是一個時間和空間的概念,更是一種理想與美好的象征。文章中的“故鄉的風箏時節,是春二月,倘聽到沙沙的風輪聲,仰頭便能看見一個淡墨色的蟹風箏或嫩藍色的蜈蚣風箏”描繪了一個充滿活力和色彩的世界,與北京冬日的蕭條形成鮮明對比。這種對比,不僅加深了讀者對主人公失落和懷念的情感體驗,更深層地透露出主人公對童年純真時光的無盡懷念。

文章中的風箏,不僅僅是一個簡單的玩具,它更是一種隱喻,象征著自由、夢想和孤獨。主人公的弟弟,對風箏有著特殊的情感。他的喜愛和向往,與主人公的冷漠和鄙視形成鮮明對比,“和我相反的是我的小兄弟……最喜歡風箏,自己買不起,我又不許放,他只得張著小嘴,呆看著空中出神”。在這里,風箏成了主人公和他弟弟之間情感隔閡的象征,也反映了主人公內心的矛盾與掙扎。隨著故事的發展,主人公的心態有了微妙的變化。當他回想起過去對待弟弟的冷漠時,一種深深的悔悟和孤獨感油然而生。文章的結尾,通過主人公對風箏的反思和對弟弟的懷念,揭示了人類內心深處對親情、自由和童年美好記憶的渴望。

二、心靈的探尋:從輕視到悔悟

在魯迅筆下,《風箏》不僅是一篇回憶錄,更是一幅心靈成長的畫卷。文章以主人公的心路歷程為軸,繪制了由輕視到悔悟的內心變化,流淌出深刻的人性思考。在這個過程中,文學技巧的運用使得故事不僅僅停留在表層的敘述,而且深入到對人物心靈的探索,展現了深邃的哲理。

文章起初,主人公對弟弟放風箏的行為充滿輕視,認為這是“沒出息孩子所做的玩藝”。這段描述顯露了主人公當時的價值觀和世界觀的局限,描繪了一個自以為是、缺乏同情心的形象。然而,這種輕視并非無因,這背后反映出一個社會對于游戲和兒童成長認知的偏頗。魯迅在這里巧妙地利用對比手法,將主人公與他的弟弟形成鮮明對比,通過這種對立,放大了人物內心的沖突,從而為后文的轉變埋下伏筆。

隨著時間的推移,主人公讀到了一本外國兒童教育的書籍,終于意識到風箏在兒童心靈中的特殊地位——“玩具是兒童的天使”。這一認識不僅改變了他對風箏的看法,更重要的是,觸動了他對自身行為的反思。這種轉變,正是魯迅深刻挖掘人性的典型體現,通過主人公的內心覺醒,展示了成長過程中的痛苦和迷茫。魯迅在這里運用了象征手法,將風箏比作精神的寄托,“是兒童最正當的行為”,象征著純真與自由,以及對于精神世界的向往。

通過淺顯的敘事,魯迅深刻揭示了人與人之間的誤解和隔閡,以及時間帶給人的深刻改變。主人公在悔恨與自責中感受到了深深的無力和悲哀,“我的心只得沉重著”。魯迅在此運用了擬人化的手法,將主人公的心比作鉛塊,形象地描繪了他內心的重壓和痛苦。這種痛苦不僅是對過去行為的悔悟,更是對無法挽回時間的哀嘆。《風箏》不僅僅是關于風箏的故事,它揭示了成長的痛苦、對錯的反思,以及人與人之間復雜微妙的情感交織。魯迅通過細膩的心理刻畫和深邃的文學技巧,將一個簡單的事件轉化為充滿哲理的人生寓言,留給讀者無盡的思考和感悟。

三、 懺悔的過程:尋求寬恕的旅程

懺悔之路不僅是尋求被害者寬恕的過程,更是自我救贖與成長的旅程。文章以主人公的內心獨白開始,講述了他童年時期對弟弟愛好的輕蔑和壓制,乃至惡劣的行徑——破壞弟弟珍視的風箏。這一行為,雖出于孩童時代的無知與自私,卻在主人公成年后變成了沉重的負擔,壓得他喘不過氣來。隨著故事的展開,主人公深切地意識到了自己的錯誤,內心充滿了懺悔,于是開始了尋求寬恕的旅程。

在文學上,魯迅通過對比兩個時期的主人公,巧妙地揭示了成長的痛苦和懺悔的不易。文章中的風箏不僅是童年的象征,也隱喻了自由、夢想和純真。主人公當年的行為,實則是對弟弟精神世界的踐踏和破壞。而當主人公面對內心的重負,試圖通過補償和尋求寬恕來減輕自己的罪惡感時,他發現時間早已抹去了弟弟的記憶與痛苦,他以為的寬恕變得無從談起。

魯迅在此處巧妙地運用反諷,深化了故事的主題。在主人公看來,寬恕是解脫之門,是他能夠重獲自由的唯一途徑。然而,當他終于鼓起勇氣,伸出求寬恕的手時,卻發現弟弟對那段過去“全然忘卻”。這不僅是對主人公的打擊,更是對他懺悔之路的諷刺——那些年輕無知的錯誤,早已被時間撫平,唯獨留在他心中,成為永遠的重負。此時,主人公意識到懺悔的旅程,其實是一場向內心的深挖,是一種自我反省與成長。魯迅通過這個小故事展示了懺悔的真正含義:懺悔不僅僅是對別人的道歉,更是對自己過去行為的認知和反思,是一種從內心深處開始的自我救贖。正如故事最后所指出的:“全然忘卻,毫無怨恨,又有什么寬恕之可言呢?”懺悔,于是變成了一個人獨自面對的過程,一個無法逃避的成長的旅途。

四、自救的道路:內心的沉重與尋找出路

在《風箏》這篇文章中,魯迅深刻描繪了主人公內心的掙扎與尋求解脫的漫長道路。從少年時代輕視弟弟的玩耍,到中年后的悔恨與自我審視,這變化不僅是歲月的沉淀,更是內心成長的痛苦印記。主人公試圖通過向弟弟索求寬恕來減輕自身的負擔,卻發現弟弟早已忘卻過去,這種無法抵達的寬恕使他的內心沉重到了極點。文章通過冬天和春天的對比,象征性地展現了主人公內心的變化。北京的嚴冬,代表著主人公內心的冷漠和壓抑,而故鄉的春天,則帶給他兒時無憂的記憶和現實的悲傷交織體驗。這種對比,不僅增加了文本的情感深度,也反映了人物復雜的心理活動。

在這個故事中,我們見證了主人公從自大到懊悔,再到追求解脫的過程。他對過去行為的反思,并非源于外界的指責,而是一種來自內心深處的覺醒。他試圖通過彌補來贖回自己的罪惡,但最終意識到,真正的自救不在于他人的寬恕,而在于自我的寬恕和接納。這個發現,雖然來得晚卻彌足珍貴。主人公最終意識到,內心的解脫不是逃避,而是面對內心的陰霾,接受過去的自己。正如北京的冬天和故鄉的春天,生命的寒冷與溫暖并存,是成長過程中不可或缺的部分。通過這種自我接納,主人公開始了內心的解脫之旅,盡管道路漫長且艱難,但終有春暖花開之日。

五、結語:永恒的主題與深遠的啟示

《風箏》不僅是一篇描繪個人與心靈重構的故事,更是魯迅對人性、教育和家庭關系等諸多方面深刻洞察的體現。作品通過主人公的心路歷程,引發讀者對自己過往行為的反思,同時也啟示人們在面對錯誤和不幸時,如何通過內心的懺悔和自我救贖來實現真正的成長與解脫。在這個過程中,文學作為靈魂的慰藉,扮演了不可或缺的角色,提醒著我們:在漫長的人生旅途中,心靈的重構與自我救贖,是每一個追求成長與智慧之人不可回避的課題。