甲基硅酸鈉對土遺址水理性質改善的掃描電鏡分析

王巍智 朱耀冬 朱文利

摘 要:【目的】在長期雨水沖刷及毛細水作用下,土遺址極易受到干濕循環影響產生裂縫,造成破壞。為增加土遺址疏水性、提升其水理性質,利用防水劑對其進行改善。【方法】選用甲基硅酸鈉溶液對土遺址進行噴灑處理,使該溶液經毛細作用進入土樣內部,再由碳化反應使土體產生疏水性,并通過SEM電鏡分析其疏水原理。【結果】通過電鏡分析發現:甲基硅酸鈉在碳化作用下使土顆粒表面形成有機硅氧膜。隨著噴灑次數的增加,內部獨立懸浮土顆粒減少,顆粒間連接力有所增加,土樣內部孔隙大量減少,阻斷了外界水分的入侵通道,降低了土體吸水率。【結論】通過甲基硅酸鈉處理,提高了土遺址的水理性質,為土遺址保護提供了新思路。

關鍵詞:土遺址;疏水性;SEM電鏡;毛細作用

中圖分類號:TU-87;K878? ? 文獻標志碼:A? ? 文章編號:1003-5168(2024)06-0081-06

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2024.06.016

Scanning Electron Microscope Analysis of Methyl Sodium Silicate on the Improvement of Hydraulic Properties of Earthen Sites

WANG Weizhi1 ZHU Yaodong2 ZHU Wenli3

(1. School of Civil Engineering and Architecture of Kaifeng University, Kaifeng 475004, China; 2. University of South China, Hengyang 421001, China; 3. Kaifeng No.27 Middle School, Kaifeng 475003, China)

Abstract: [Purposes] Under the influence of long-term rain erosion and capillary water, soil sites are highly susceptible to cracks caused by dry-wet cycling. In order to increase the hydrophobicity of soil sites and improve their hydro-physical properties, the waterproof agent is used. [Methods] The soil sites were sprayed with methyl sodium silicate solution, which entered the soil samples through capillary action and then produced hydrophobicity by carbonization reaction and the hydrophobic principle was analyzed by SEM electron microscope. [Findings] It was found that the carbonization of methyl sodium silicate made silicone oxygen film on the surface of soil particles. With the increase of spraying times, the internal independent suspended soil particles decreased, the connection force between particles increased, and the internal pores of the soil samples reduced greatly, which blocked the intrusion channel of external water and reduce the water absorption rate of the soil. [Conclusions] The hydrological properties of earthen sites were improved by methyl sodium silicate treatment, which provided a new idea for the protection of earthen sites.

Keywords: earthen ruins; hydrophobicity; SEM electron microscope; capillary action

0 引言

土遺址是一種重要的文物資源,是人類歷史上以土作為主要建筑材料遺留下來的遺跡[1]。我國土遺址分布廣泛、組成復雜,在數千年自然、人為等因素的作用下,大都存在嚴重病害,甚至坍塌消失,保護難度較大[2]。以開封市州橋土遺址為例,在未開發保護之前,其賦存環境較為惡劣、侵蝕嚴重,加之開封地區的地下水位距離地表面僅2~4 m[3],在毛細作用下土遺址極易受到干濕循環的影響,產生失水裂縫,導致其力學性能降低,從而造成破壞。開封市位于河南東部,夏季炎熱多雨,暴雨和大暴雨等氣象災害較為常見,降雨比較集中[4],此種環境使地下土遺址干濕循環過程加劇,加速了損壞[5]。因此,如何減少因水分帶來的土遺址劣化,是亟須解決的問題。

提升土遺址賦存環境,減少水對現存土遺址的影響一直是國內外學界的研究熱點。曹玲等[6]通過模擬降雨、蒸發的干濕循環作用,發現膨脹土裂縫產生的規律,總結出干濕循環對土體的危害。周杰等[7]模擬真實情況下不同性質的溶液,對土遺址進行毛細吸水試驗,發現結晶壓和軟化作用是其被破壞的主導動力。張虎元等[8]嘗試用直流電場抑制土遺址中毛細水的上升,為在潮濕環境下土遺址保護提供了新的方法。張明泉等[9]對潮濕環境黏性土地區考古現場地下水進行控制試驗,運用人工填砂對黏性土層中的地下水進行疏導排泄,且阻隔土層中毛細水運動,減少毛細水上升對土體破壞。岳建偉等[10]利用甲基硅酸鈉防水劑,通過控制碳化時間和防水劑濃度提高了古青磚的防水性能。總的看來,通過防水劑處理土遺址,改善其水理性質對其進行保護的方法是可行的。

本研究以開封州橋土遺址為研究對象,在保證原位修復原則的基礎上,將溶液型憎水劑甲基硅酸鈉噴灑在土遺址表面,使其通過毛細作用滲透到土體內部并經碳化反應形成覆膜,改善土遺址的毛細吸水性、水穩定性等水理性質,進而實現保護土遺址的目的。通過SEM掃描電鏡深度分析甲基硅酸鈉溶液對土遺址修復的作用機理,以及在微觀層面的改善機制,為進一步探索土遺址保護技術提供依據。

1 試驗材料性質

1.1 開封州橋遺址土基本物理性質

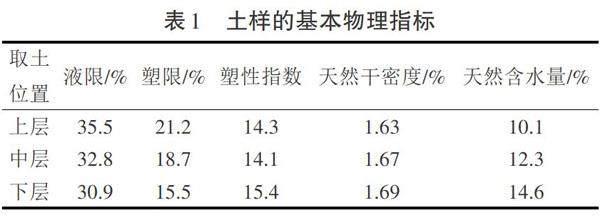

從現場取得開封州橋土遺址上層、中層、下層三段土體中原狀土,進行液限、塑限、塑性指數、天然干密度、天然含水量等指標的測定分析,土樣的基本物理指標見表1。

由表1可知,上、中、下三層土遺址的液限均大于塑限,說明土遺址具有一定的液態流動性和塑形變形能力,屬于塑形土,當其受到荷載時容易發生變形。土遺址上、中、下三層土的塑形指數和天然干密度變化不大,但天然含水量呈梯度增加,每層增加約2%,說明土遺址受到地下水浸泡及外部雨水沖刷時,由于毛細作用,土體內部水分經時間遷移更多沉積在下層土體當中。水分的影響加之土遺址的物理性質,使下層土體極易發生塑形變形并造成破壞。由于三層土體含水量不同,干濕循環下三層土體的失水變形能力不協調,極易產生裂縫。通過現場勘察發現,現存開封州橋土遺址上層比下層開裂更加嚴重,土遺址的保護工作迫在眉睫。

1.2 開封州橋遺址土的水理性質

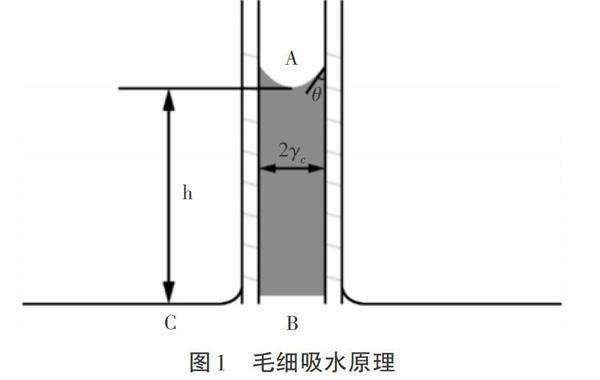

毛細吸水原理如圖1所示。當液體進入土體毛細管中時,因壓力原因與導管之間形成[θ]角[11],當材料接觸液體時,液面下B點與相同高度C點由于導管與液體接觸時存在不同壓力,此時根據液體靜力學相關理論得知,兩點壓強不同時,B點液體升高直至兩點壓強相同,這就是土遺址毛細吸水的原因。

一方面,當發生毛細吸水時,土顆粒間表面張力減小,顆粒間約束作用減弱,強度降低,宏觀表現為強度降低,承載力下降,底部受壓發生膨脹變形甚至坍塌。另一方面,由于該土遺址的物理特性易發生變形,當土體失水收縮時由于表面張力原因,易產生裂縫[12]。裂縫的產生加劇了土體的毛細作用,此時水的浸潤作用和內外應力差引起礦物顆粒膨脹、擠密,不同的礦物膨脹率不同,導致礦物顆粒交界面差異產生錯位,宏觀表現為裂紋。隨著水的不斷遷移,裂紋也逐漸增多增大,這也是造成土遺址浸水破壞的主要原因。

1.3 防水劑的選擇

本試驗選擇新型剛性防水材料甲基硅酸鈉溶液作為防水劑,該材料具有良好的滲透結晶性,常用于混凝土、石灰石等材料[13]。其作用機理為甲基硅酸鈉易被弱酸分解,當二氧化碳通過孔隙進入試樣,溶于試樣水分中時,甲基硅酸鈉便會被分解成甲基硅酸,同時很快脫水聚合生成極具憎水性的聚甲基硅氧烷,可在土顆粒表面形成一層極薄的憎水且透氣的聚硅氧烷膜,大大提高土顆粒的憎水性、土體的防水性,降低了土體的吸水量,且不會改變土遺址本身各項性質,造成土體破壞。

2 試驗方案

2.1 土體試驗

試驗土樣取自開封州橋土遺址原狀土,選用有機硅防水劑甲基硅酸鈉為改善材料,通過噴灑的方式對土遺址表層進行改善處理。噴灑在土樣表面的溶液通過土體本身毛細作用向內滲透。

試驗中甲基硅酸鈉防水劑濃度選擇10%,噴灑次數選擇2次、4次、6次、8次,在同等條件下碳化養護9 h。隨后通過在土樣表面灑水觀察其疏水性,探究防水劑作用深度及甲基硅酸鈉在試件中的堆積情況。

2.2 SEM電鏡試驗

SEM掃描電鏡能夠直觀地看到土顆粒大小、形狀、表面特征、接觸關系、排布特征及孔隙大小、孔隙連通性等性質,通過微觀結構分析能夠分析出土遺址水理性質改善的特點。首先對原狀土樣進行取樣放大觀察,總結原狀土顆粒的堆積形態和水理性質形成原因。在甲基硅酸鈉濃度為10%條件下,分別對處理2次、4次、6次、8次土樣進行取樣觀測,取樣位置在土體中間層位置。分別對土顆粒放大500倍、2 000倍、5 000倍,觀察甲基硅酸鈉對土遺址水理性質的改善機理。

3 試驗分析

3.1 土樣處理后試驗分析

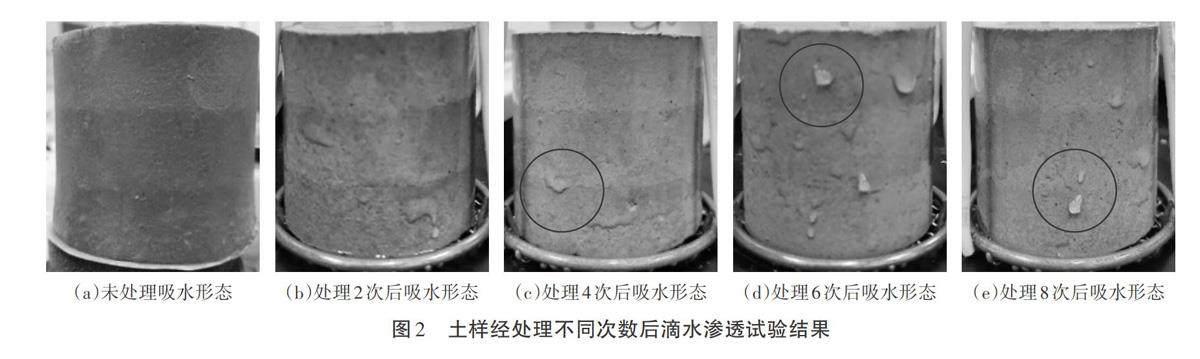

土樣經處理不同次數后滴水滲透試驗結果如圖2所示。由圖2可知,在未處理試塊表面噴水時,水分通過毛細通道全部進入試塊內部,完全被土樣吸收滲入土體且產生微膨脹。當處理2次后,土樣吸水稍有改善,土體濕潤,表面有少量水分殘留,土樣疏水性稍有提高,但表面水滴與試樣夾角α逐漸增大(如圖3所示)。隨著處理次數增加,甲基硅酸鈉防水劑有效封堵土樣內部毛細管道,并在試塊表面形成了一層“隔水膜”,當液體滴在試塊表面上時土樣濕潤情況減少,表面殘留水滴與試塊表面夾角α不斷增加,防水性有所體現。由此可見,甲基硅酸鈉溶液對實際工程中建筑灰漿的耐久性和耐水性都有增益作用。

3.2 SEM電鏡試驗結果分析

對未經處理、處理2次、4次、6次、8次的式樣進行500倍、2 000倍、5 000倍放大觀察(如圖4所示)。從未經處理式樣電鏡圖4(a)、4(b)、4(c)中可以看到,土顆粒間連接較少、連接力較差,顆粒排列較為松散,形成大量大小不一的空隙。這些空隙導致水分很容易侵入土體內部,削弱了土顆粒間的連接力,使土體內部原有空隙進一步擴大,吸水性進一步提高。循環往復造成土體耐水性愈發降低、結構疏松,容易發生破壞。

由圖4(d)、4(e)、4(f)可以看出,當經甲基硅酸鈉防水劑處理2次時,土樣中存在少量獨立懸浮土顆粒,部分顆粒連接在一起,顆粒間排列緊密,但仍存在少量孔隙。從放大2 000倍及5 000倍觀察發現,其顆粒間連接較為微弱,這是因為低濃度的甲基硅酸鈉溶液通過化學反應后生成的有機硅氧膜數量有限,不能包覆所有的土顆粒,且不足以使土顆粒上的膜結構相互連接形成更大更完整的膜結構,說明少量噴灑能在一定程度上提高土體耐水性。

對比處理4次、6次土樣,極大部分土顆粒連接緊密,獨立懸浮的土顆粒大量減少,整體微觀結構更為緊密。從更高放大倍數電鏡圖片可以看到,顆粒間僅有少量空隙存在,顆粒間連接十分緊密。這是由于高濃度的甲基硅酸鈉溶液可生成足量的有機硅氧膜,不僅能包覆所有的土顆粒,且膜與膜之間足以相互連接形成更大更完整的膜結構。對比處理2次試樣來看,隨著處理次數的增加,可以有效提高土體耐水性。

當處理8次后,經過多次碳化反應,試樣內部基本不存在獨立懸浮顆粒,不同于未處理試樣的坑洼不平,土顆粒排列緊密,連接成不規則的面狀結構。因此,試樣內部僅存在極少數孔隙,使得外界水分不容易侵入土體內部,提高土體的耐水性。這是因為甲基硅酸鈉的加入,會隨機附著在土顆粒表面,通過化學反應生成有機硅氧膜,土顆粒間的硅氧膜相互連接,形成更大更完整的膜結構,增強了土顆粒之間的連接,減少孔隙,阻斷了外界水分的入侵通道,且該有機硅氧膜是憎水性薄膜,極大提高了土體的耐水性,同時該有機硅氧膜具有良好的透氣性,可以在提高土遺址耐水性的同時,不影響其“呼吸”,符合土遺址的修復原則。

4 結論

本研究以開封州橋土遺址為研究對象,采用SEM電鏡深度分析溶液型憎水劑甲基硅酸鈉對遺址土的改良機理,探究內部形貌變化。結果表明:通過噴灑10%濃度甲基硅酸鈉溶液并經過碳化反應處理改善土遺址水理性質發現,處理2次后,土樣表面稍有疏水性,滴水后土樣略有濕潤。隨著處理次數的增加,試樣表面呈現疏水性,經過滴水處理后水分沒有滲入土樣內部,實現疏水性。分析機理發現,甲基硅酸鈉溶液改良機制通過相關化學反應,在土顆粒表面生成一層不溶性樹脂憎水膜。由于甲基硅酸鈉易被弱酸分解,當二氧化碳通過試樣的孔隙進入試樣,溶于試樣的水分中,甲基硅酸鈉便會被分解成甲基硅酸,同時很快脫水聚合生成極具憎水性的聚甲基硅氧烷,可在土顆粒表面形成一層極薄的憎水且透氣的聚硅氧烷膜,極大提高了土顆粒的憎水性、土體的防水性,降低了土體吸水量,體現了甲基硅酸鈉溶液對土遺址水理性質改良的可行性。

參考文獻:

[1]朱耀冬.開封土遺址水理性質修復的試驗研究[D].開封:河南大學,2023.

[2]李新明,張浩揚,武迪,等.石灰-偏高嶺土改良遺址土強度劣化特性的凍融循環效應[J].巖土力學,2023,44(6):1593-1603.

[3]岳建偉,王思遠,王巍智,等.新鄭門遺址土剪切及拉伸試驗研究[J].河南大學學報(自然科學版),2020,50(4):459-469.

[4]張妙弟.開封城與黃河[J].北京聯合大學學報,2002(1):133-138.

[5]岳建偉,李嘉樂,劉東鷺,等.MICP技術對遺址土開裂抑制作用的試驗探究[J].防災減災工程學報,2021,41(3):455-462.

[6]曹玲,王志儉,張振華.降雨-蒸發條件下膨脹土裂隙演化特征試驗研究[J].巖石力學與工程學報,2016,35(2):413-421.

[7]周杰,楊曉芳,王逢睿,等.毛細水干-濕循環作用下的土遺址劣化特征與機理[J].蘭州大學學報(自然科學版),2022,58(6):804-811,818.

[8]張虎元,蓋玉璽,朱世彬,等.直流電場抑制潮濕土遺址毛細水上升試驗研究[J].蘭州大學學報(自然科學版),2016,52(5):571-576.

[9]張明泉,郭青林,楊善龍,等.潮濕環境黏性土地區考古現場地下水控制試驗研究[J].敦煌研究,2016,(2):95-99.

[10]岳建偉,陳彥錚,孔慶梅,等.基于碳化反應提高古青磚防水性能的試驗研究[J].河南大學學報(自然科學版),2023,53(4):482-487,495.

[11]岳建偉,王巍智,朱耀冬.MICP技術改性古建筑灰漿試驗研究[J].河南大學學報(自然科學版),2021,51(3):289-298.

[12]岳建偉,黃軒嘉,趙麗敏,等.微觀尺度下州橋遺址土干縮劣化機理分析[J].工程科學與技術,2022,54(3):109-119.

[13]韓煒超,李穎,譚現鋒,等.甲基硅酸鹽抑制黏土水化性能及機理[J].探礦工程(巖土鉆掘工程),2018,45(11):19-23.