尋味中國,“老外”自創中式下午茶

耳東

如果你看過《鏘鏘行天下》,或許會記得里面有個叫羅朗(Michael D.Rosenblum)的“老外”。他履歷中最出名的一段是擔任前美國駐華大使館行政主廚,央視紀錄片《廚房里有哲學家》第一集就介紹了他的故事。他以美食來寫自傳,荼也是其中一味。一個偶然的機會,筆者探訪了他開在廣州沙面的朗泮軒餐廳,體驗了一次“新中式”下午茶。

壹

他以烹飪寫自傳

第一次在《圓桌派》節目里看到羅朗,這個“老外”一開口就是“中文十級”的標準,用詞精準,表達流暢。主持人竇文濤、導演陳曉卿盛贊羅朗是“最懂中國美食的外國人”,而羅朗稱自己為“特別熱愛中國傳統美食的一個普通廚子”。

羅朗優秀的中文讀寫能力,得益于他二十余年來對中國傳統文化的探索。1998年,他作為交換生來到上海,2009年開始定居中國。而他與中國的緣分,早在童年就埋下了伏筆。為了強身健體,羅朗從小被父親送去學詠春拳,第一次在師父那嘗到了巖茶的滋味,記憶里便窨入了茶香。羅朗14歲的時候到唐人街的中國餐館打工,一下子就愛上了中餐,他接著去烹飪學校學一技傍身。再后來,他學中文,學各種技能,考面點師、廚師證書,甚至還考過了茶藝師證。

“到人民群眾中去”“講好中國故事”這些響亮的口號,被羅朗一步一腳印地實踐著。在中國定居后,他帶上帳篷,千里走單騎,游歷大半個中國。從黃土高原開始,寧夏、青海、新疆、甘肅,一路向南至貴州、云南、廣東,為做出“有靈魂的菜”尋根。路上遇到的每個人,都可以成為他的老師。他視瀕臨失傳的味道和手藝為珍寶,尋求平凡食物本身的價值。

把畢生探索、遇見寫進食物里,開全世界最好的飲食空間,這是羅朗的夢想。而一座今年將滿百年的老洋樓,是他夢開始的地方。

貳

靜謐有序的空間

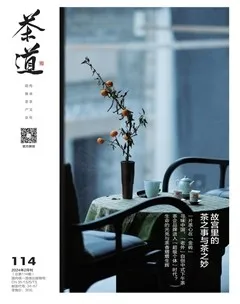

珠江水泮,樹影婆娑,僅僅0.3平方公里的廣州沙面島,坐落著54處國家重點文物保護單位。比起明黃、嫩綠、赤紅、純白的建筑,位于沙面北街73號的灰墻建筑顯得略為低調。

墻面上的1924道出了它的年齡——這是一棟始建于1924年的折衷主義風格建筑,建時為日本正金銀行。1948年,曾作國民政府廣播事業管理處。如今這座樓被藝術家李偉廣活化,以ART73藝術生活空間呈現,將生活與藝術以多個不同的空間形態貫穿于其中。“折衷主義”源自希臘語“Eklektikos”,意思是“選擇最好的”。這個術語常用于哲學,表達“從一系列成熟的思想流派中,挑選最好的學說來創建自己的學說”。羅朗把他的理想“種”在這棟樓的頂層,似乎也是命定的安排。他創作的美食藝術,是中西的合奏與變奏,甚至無國界之分,力求還原食物本真的個性和味道。

踏上年代久遠的木質臺階,每走一步腳下都發出咿咿呀呀的聲響。脫了漆的木質扶手和銹跡斑斑的護欄仿佛引你進入時光隧道。在光影交錯中爬了四層樓,一切驚喜隱藏于頂樓的舊式小門背后。小天庭、草木幽,柳暗花明。這里看不到車水馬龍,感覺天空近在咫尺。

用餐的空間有二三處,下午茶于主廳享用。白色的開放式臺面簡潔干凈,上面擺放著民國時期的天秤,古樸的潮汕茶爐,幾組精致的柴燒茶器,還有羅朗的自釀酒。操作臺以一排茶柜為背景,里面裝著羅朗從各地淘來的茶,目測也有好幾十種,不乏小眾品種。茶屜上方一組展現農家煙火氣息的泥塑,出自西安一位“非遺”工匠之手。泥塑旁,整齊排列著幾個手書標簽的茶罐。

靠窗一側的墻上懸掛著中國風的民族傳統服飾;訂制的中式木桌上擺放著老式的竹編熱水壺;明式椅子線條平直流暢,背板略有弧度,演繹著文人審美意趣,給人有序又舒適的感覺……午后的陽光透過格窗打在滄桑的墻體上,暖黃色的光把空間暈染地慵懶而溫馨。

叁

尋香問道中國茶

下午茶的第一個儀式感,來自于桌上擺放的筷子。不是刀叉,而是筷子,暗示著茶點也會偏于中式。架筷子的小碟有些唐宋遺風,而且每個都不一樣。

茶的選擇多過咖啡,有蒙頂茉莉、武夷巖茶、安溪高山茶、白茶壽眉、古法烏龍、古樹熟普,茶品會隨主人不定期的收藏而更換。同行二人各選擇了古法烏龍和白茶壽眉,相應使用的茶器也是非常中式的茶壺和蓋碗。

空間內的茶器有柴燒器皿、紫砂茶壺、青花瓷茶杯等,每種器物都很趁手。本次所用到的柴燒壺和柴燒蓋碗,質樸而溫潤。窯變時留下的火痕和自然的灰釉,使得每一件器皿都獨一無二,散發著強烈的生命感染力。許多新中式茶館在選器上都很難做到好用和美感兼顧,想必羅朗在定制上下了很多功夫。如此“死磕”器皿的人,自然不會辜負他所熱愛的美食。

先品兩道茶。古法烏龍,似高火炭焙的陳茶,茶湯深邃濃釅,顏色暗紅透著綢緞的光澤,入口后口感沒有那么燥熱,茶葉耐泡,湯水醇甜。而白茶壽眉甜度很高,茶葉耐泡度尚好,泡了十余道的茶湯仍是金黃色澤,鮮爽有味。

一切呈現都指向羅朗是個用心對待茶的人。看過一段訪問,說他在普通的一天里會品品茶。茶是讓他與自然連接的一種方式。每年春季,羅朗都會奔波于中國的各個茶區采茶、做茶,再把做好的茶帶回朗泮軒。他認為,做茶是件非常快樂的事。

2022年,羅朗去往東安舜皇山野生茶基地,拜訪當地民間制茶師傅,一起采茶、炒茶、品茗,感受舜皇山野生竹間茶傳統制法和塘家梯田的獨特韻味。在鳳凰山,羅朗與采茶人一起,采摘單叢茶,曬青,日落后至通宵完成浪青、殺青、揉捻、走水等工序,以備不久后碳焙。他在朗泮軒的夏至菜單上,以茶農為靈感,創作了“茶人力之源”菜品,由潮州古城南姜雞、烏崠村炒米粉、鳳凰鎮炸豆腐組成。

肆

十二道風味之旅

不一會兒,店里的伙伴端上一個三層木質食盒,將這組“盲盒”一層一層取下在桌上鋪開,十二道茶點以最誘人的姿態登場。六味成點,六味甜點,大部分是中國各地小吃的創意混搭,每一種都融入了羅朗的人生經歷和對食物的理解。

咸口的茶食有老成都麻辣牛肉干、本幫熏魚、圣詹姆斯蘿卜糕、西五街肉夾饃、蔥油酥、烤乳扇,甜點有鳳梨酥、陽山油餃、檸檬其面、陳皮餅、抹茶餅干、杏仁餅。不少沒吃過的食物,店里的伙伴會一一訴說來歷,只需打開自己的感官去感受味蕾的反饋。

如茶器一樣,有溫度的東西大概率是不會從流水線上來的,食物也是。除了手工制作與精致好看,羅朗的下午茶就是他所訴說的風味之旅。

圣詹姆斯蘿卜糕是羅朗在餐廳打工時學的第一道粵式點心。師傅高婆婆是他好朋友的奶奶,在紐約唐人街圣詹姆斯教堂遺址旁的一個幾平米小屋內,向少年羅朗傳授了這道入口綿密味道香濃的糕點。西五街肉夾饃,是一副毫無改良和包裝的質樸模樣,所以在一眾紅粉中凸顯出來。迷你的它,沒有傳統肉夾饃的肥油脂濃,肉夾饃就從飽腹的主食變成了可愛的茶點。

羅朗曾說:“我不想只是聽,我更愿意直接去和食材本身對話,去和它溝通。”這種溫度來源于他將一段美好的記憶、體驗或時光,通過食物化來呈現給你。眼前的食材就像是旅行帶回的素材,再融入自己的心思捏成一個個充滿風味的禮物。

或許你會說,商人都會講故事,但這里不僅有故事,還有愛的流淌。一個外國人能如此癡迷、探索中國傳統文化,跋山涉水為我們呈現出有靈魂的中國味道和飲食空間,令人感動。作為中國人,我們更應珍惜每片土地,珍惜傳統文化,挖掘它們蘊藏的精神力量。

責任編輯/劉蘭輝 美術編輯/李雪