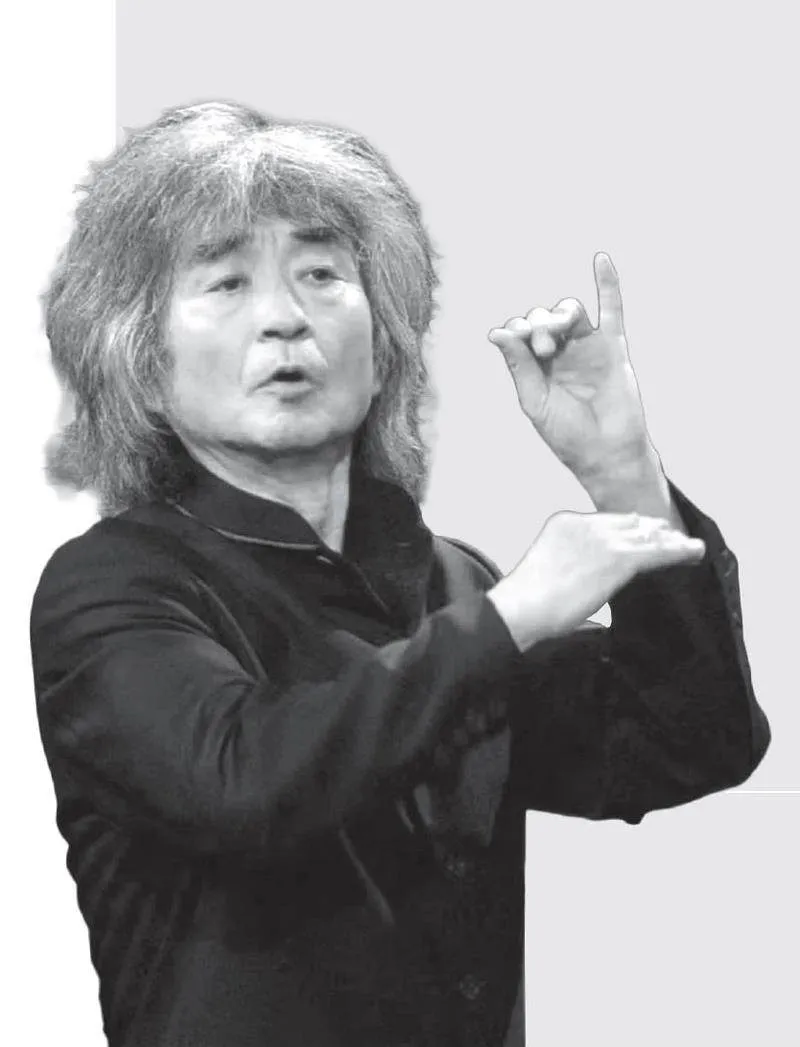

指揮大師小澤征爾,自稱是“半個中國人”

2024 年2 月6 日,享譽世界的指揮家小澤征爾去世,享年88 歲。小澤征爾出生在中國,在中國度過幼年時光,24 歲獲得法國貝桑松國際青年指揮大賽冠軍。1961 年開始在紐約愛樂樂團擔任副指揮,歷任多倫多交響樂團、舊金山交響樂團、波士頓交響樂團、維也納國家歌劇院音樂總監,被譽為“世界三大東方指揮家”之一。

小澤征爾對中國人來說,不僅是音樂大師,更是好朋友。20 世紀70 年代,他多次訪華,推動中西音樂交流。成為“首個在西方音樂界建立頂級國際事業的亞洲指揮家”并不容易,對小澤來說,這是一個東方小子靠勤學苦練與非凡天分攀登塔尖的故事,也是一個充滿了愛與幸運的故事。

中國出生,日本長大

1935 年,小澤征爾出生于遼寧沈陽,后遷居北京。他自己說,上小學前的所有記憶,都與中國有關。“北京的大雜院寄托著我的很多情感。”小澤征爾曾在自傳《指揮生涯》里這樣寫道,“我的一半是中國人。”以至于后來他剛回到日本時,對日語很是生疏——就連吵架都得用一些中文應付。在母親去世后,小澤將母親的部分骨灰埋在北京胡同的院子里,那是他兒時的家。

小澤的母親每個周末都帶孩子們在兒童唱詩班演唱,受母親影響,小澤征爾從小對音樂產生了濃厚的興趣,為了支持兒子的愛好,父親斥巨資為他買了一架鋼琴。他們從中國回到日本后,小澤征爾考入東京著名的音樂學校——桐朋學園專修鋼琴。但不幸的是,在一次橄欖球比賽中,小澤不小心折斷了兩根人 物名人記手指,粉碎了他的鋼琴家之夢。正當全家非常痛苦的時候,桐朋學園的創始人——日本著名的指揮教育家齋藤秀雄鼓勵小澤轉學指揮。于是,小澤拜齋藤為師,開始向指揮方向發展。

齋藤秀雄是日本著名的音樂教育家,曾培養出多位國際知名的指揮家。他的指揮訓練方法在小澤看來“完整無缺、毫無瑕疵”,他教會了小澤運用武術般的神韻力量去指揮。小澤征爾在齋藤先生的門下潛心學習了7年,牢固地掌握了指揮的專業技巧,當他以優異的成績從桐朋學園畢業時,已經成為日本小有名氣的青年指揮家了。

走向世界舞臺

但是,擁有更高志向的小澤并不滿足,他希望到更廣闊的領域中去學習和展示自己的才華。

1959 年,24 歲的小澤騎著摩托車登上開往法國的貨船,在海上漂泊了兩個月,只身遠赴巴黎學習音樂。來到巴黎以后,小澤征爾大開眼界。他驚訝地發現歌劇原來是如此的偉大與奇妙,下決心要鉆研歌劇,為以后能夠指揮歌劇做準備。

一天,他偶然聽說法國要舉辦貝桑松指揮比賽,便匆匆填表登記,本來沒抱什么希望卻意外獲得了這次比賽的冠軍。一夜之間,小澤征爾成為歐洲音樂界的名人。1960 年,小澤征爾有幸得到法國指揮家查爾斯·明希的指點,并在美國贏得了著名的庫謝維茨基指揮比賽的冠軍。半年以后,小澤又在國際卡拉揚指揮比賽上獲得了第一名。這次比賽其實是為卡拉揚本人挑選學生而舉辦的,于是小澤成為這位指揮大師的學生。1961 年,小澤征爾被美國指揮家兼作曲家伯恩斯坦看中,受聘為紐約愛樂樂團的指揮助理。

這幾年是小澤征爾事業生涯的轉折點,能師從明希、卡拉揚、伯恩斯坦三位大師對于一個亞洲人而言不得不說是一個奇跡。之后,小澤任波士頓交響樂團音樂總監、維也納國立歌劇院首席指揮,開始在古典樂界無人不知,無人不曉。

人們以為小澤征爾的音樂成就來自幸運和天賦,可是他說:“我是世界上起床最早的人之一,當太陽升起的時候,我常常已經讀了至少兩個小時的總譜或書。”和他合作過的日本著名作曲家武滿徹曾說:“每天凌晨4 點,小澤屋里就亮起了燈,他開始讀總譜,真沒想到,他是如此用功。”

看過小澤征爾指揮的人也許會記得,他那一頭蓬松的長發在指揮時被甩來甩去的情景。這是小澤指揮的一大特點。他的動作很大,善于運用自己夸張的動作來帶動樂隊的情緒,激發隊員們的音樂表現力。小澤指揮的另一大特點就是一律背譜指揮。他說:“我能記憶每一頁樂譜,并在腦海中為自己翻譜。”一次,小澤指揮維也納愛樂樂團排練頗難把握的《春之祭》,他在上面背譜指揮,樂隊在下面演奏出了錯,只見小澤不急不慌,一邊嘴上更正錯誤,一邊手上繼續打著復雜的節拍,穩而不亂。可見,他的指揮技巧之高超。

很深的中國情結

小澤征爾對中國有很深的情結。2002 年維也納新年音樂會謝幕時,他特意用中文說出了“新年好”來問候全世界。

改革開放前,他給禁錮多年的中國音樂界,送來西方古典音樂的一縷春風。

1978 年,小澤訪問中央音樂學院,當聽到民樂系學生姜建華用二胡演奏的《二泉映月》時,他流淚道:“這首樂曲應該跪下來聽。”

小澤還向中國承諾,自己一定會回到這里指揮勃拉姆斯和貝多芬。

1979 年,鄧小平訪美,與波士頓交響樂團約定來華演出。3 月,小澤征爾率領波士頓交響樂團抵達上海后舉辦了首場訪華演出,隨后前往北京連續舉辦三場音樂會。作為中美建交后首位音樂使者,他在中華大地掀起交響旋風。此后多年,他數次來華,促進了中國與世界的音樂交流,也為無數的華人打開了古典樂世界的大門。

1994 年,小澤回到出生地沈陽,決定指揮遼寧交響樂團上演《德沃夏克第九交響曲》。當時第一遍排練還沒結束,小澤就決定對沈陽交響樂團成員進行個人演奏過關訓練。這絕不是大指揮家該做的事,小澤則說他想送給沈陽人民一臺滿意的交響樂。每天訓練6 小時,疲勞過度的小澤先是蹲在地板上指揮,后來干脆就跪在地板上指揮。第一小提琴手因為總是不過關而生出放棄念頭,小澤十分平靜地一次次請她再來一遍。當她終于過關時,小澤一邊大口喘氣,一邊接過毛巾笑著說:“你們都行,誰也沒有理由泄氣……”

大師的落幕

在自己的書中,小澤闡釋指揮本質是一種“運動”:“指揮是一種需要有驚人的靈敏的神經運動,于是,我就像馬拉松運動員每天清早練習長跑那樣,連續不斷地練習著揮動手臂和活動肌體的動作。作為一個音樂家,應該有作為一個運動員的那種信心去對待你的樂譜。因為指揮就是靠他所做的那種比語言更為準確的動作去和管弦樂隊的人們溝通感情的。”

自75 歲診斷患有食道癌之后,小澤與病魔抗爭多年,動過數次手術,甚至在鬼門關前走了好幾遭,但他對音樂的熱愛和追求從未改變。“我的肚子里裝滿了藥,身體里都是抗生素,但能重返舞臺還是很幸福。”小澤曾經在某次復出后這樣說。與病魔斗爭的他,在舞臺上依然像個孩子,會偶爾吐舌賣萌;謝幕時,他會像孩子般興奮地去接飄下的彩紙;依然期冀創作出“震撼世界的歌劇”,追求“以往不曾企及的高度”。

小澤的最后一次登臺指揮是2022 年底,指揮樂團演奏貝多芬的《艾格蒙特》序曲。87歲的他,坐在輪椅上,面容有些浮腫,那天他圍了一條紅圍巾,身上蓋著紅色的毯子。這場演出當中,小澤連抬手的幅度都很微弱,但是每一個動作起伏,都準確地落在節拍上。演出結束,小澤微笑著,不斷用手拭去淚水。

據說,小澤經常對樂團的學生們說一句話:“音樂就是落日。”“落日只有一個,但每個人,每一天,在每個不同的地方,看到和感受到的落日卻那么不同。” 我們見證他找到了那個最美好的落日。偉大的指揮家離開了我們,而愛和音樂是永恒的。

(資料來源:《大指揮家的故事》,中國人民大學出版社;“新華每日電訊”“南風窗”“新民周刊”“三聯愛樂”等微信公眾號)