“南寧女兒”鄧穎超的校園情結

孟紅

鄧穎超(1904—1992)是一位德高望重和功勛卓著的革命家、政治家。她曾說過:“謀國家之進步!”在她波瀾壯闊的88年人生旅程中,她的這一報國志,僅從其厚植教育沃土而為民族復興培養一代代人才的校園情結,即可得到某種程度的印證。

求學生涯

青少年時代,鄧穎超孜孜以求,勤奮好學,追求進步,無論是知識儲備,還是思想認識以及遠大理想追求,都受益于這些珍貴難忘的美好校園歲月。

鄧穎超1904年出生于廣西南寧,父親鄧庭忠是晚清地方官吏,因受迫害遭流放,在鄧穎超很小的時候,父親就客死新疆;母親楊振德幼學中醫,憑借行醫與從事教師工作維持生計。1910年,6歲的鄧穎超離開南寧,跟隨母親一起過著顛沛流離的生活,先后到廣州、上海謀生,后來又輾轉到北京、天津求學。

1913年,楊振德在共產黨員張星華的介紹下來到北平任教,鄧穎超也得以在這所學校插班讀書。校長陳翼龍是革命家,他反對袁世凱的獨裁賣國,主張社會應該是平等的,推行平民教育,在這種教育環境的影響下,鄧穎超很幸運較早地接受了革命啟蒙思想。陳翼龍校長經常用講故事的方式來告訴學生們中國為什么受列強的欺辱,講鴉片戰爭以及不平等條約,告訴學生們社會的現實和黑暗。他的每次講話,都會給鄧穎超帶來震撼,啟迪她濃厚的愛國意識。

不久,該校由于反袁而被查封,陳翼龍也慘遭殺害。1913年,鄧穎超跟隨母親回到天津,后來因為楊振德事業受阻而致生活拮據,鄧穎超不得不輟學回家。身為教師的楊振德在家為鄧穎超完成了小學的課業,在母親的教導下,鄧穎超打下堅固的知識基礎。

1915年,鄧穎超憑借優異成績考入直隸女子師范學校(1916年1月更名為直隸第一女子師范學校)預科。1916年秋,12歲的鄧穎超(當時用名為“鄧文淑”),由預科考入該校本科。

同年底,鄧穎超撰寫的悼念反袁救國英雄蔡鄂的文章《對于蔡松坡先生逝世感言》十分出色,她用簡練的文筆深情講述了蔡鍔將軍的一生,表達了無限的哀思,對他的愛國精神表達了高度的贊揚,熱烈真摯地抒發了自己內心渴望報國的愛國主義情懷。在文章的最后,她闡發了自己強烈的愛國救國主張,大聲呼喊:“望吾同胞從此上下一心,振起精神,謀國家之進步!”

1919年五四愛國運動風起云涌,在直隸第一女子師范學校學習的鄧穎超,主動同劉清揚、郭隆真等人一道,滿懷熱情地積極投身于五四運動的洪流中,第一時間站在運動的最前列,表達她們愛國、救國的無限激情和與反動軍閥政府斗爭到底的決心。5月25日,鄧穎超、劉清揚、郭隆真等人發起成立了天津第一個婦女救國團體——天津女界愛國同志會,鄧穎超和郭隆真擔任天津女界愛國同志會演講隊隊長,在天津的西馬路、東馬路、北馬路及村鎮等成立演講所,宣傳抗日救國,抵制日貨,爭取民族獨立、自由,爭取婦女自由平等權利等。在講演的過程中,鄧穎超認識到只是演講還不夠,需要運用其他方式來推助,并且馬上想到通過演戲這種人們喜聞樂見的文藝形式,可以達到宣傳愛國主義的特殊效果,于是她在天津廣東會館主演了《花木蘭》和《安重根》。經過轟轟烈烈的愛國運動實踐和革命思想碰撞、文化覺醒,這些走在革命潮頭的進步青年逐步認識到,要推動婦女解放,引領全體民眾一起進行反帝、反封建、反軍閥的革命斗爭。

同年9月16日,鄧穎超和周恩來、郭隆真等人攜手發起組織天津進步青年團體——覺悟社,成員共20人,男女各半。劉清揚、李毅韜、郭隆真、張若茗、鄧穎超、鄭漱六、周之廉、張嗣婧、吳瑞燕、李錫錦等10名女青年全部是直隸第一女子師范學校的學生或校友。

此后,鄧穎超和周恩來等覺悟社社員在李大釗的啟示下,開始研究馬克思主義,編輯出版《覺悟》雜志,參加天津“一·二九”直隸省署大請愿等。五四運動時期,以直隸第一女子師范學校學生為主體,創辦了多種期刊進行新思想、新文化傳播,除《醒世周刊》《覺悟》,還有《平民半月刊》《女星》《覺郵》《婦女日報》等,用文字來揭露黑暗,啟發平民的愛國精神,宣傳婦女解放等。

對于這段青春氣息濃郁的歷史,鄧穎超后來在《紀念五四運動四十周年給青年們的信——并告女師范的師生》文章中回憶:“那時的女師的同學,是何等有團結力,有勇敢奮斗的精神,是何等的有見地,是何等的了解世界的潮流。以中國民族素來少有的精神,尤其是女子所缺少的精神,竟能在女師同學中表現出來,這是何等的可貴啊!”

總之,在校期間,鄧穎超熱心關注社會生活,積極參加社會組織活動,得到很好鍛煉的同時,也培養了自己深厚的愛國意識和情懷,領導能力得到很大的提升。這些社會活動盡管占用了鄧穎超的一些課程時間,但是聰穎的她通過努力學習追回落下的課程,最后以優異的成績從學校畢業。

任教時光

鄧穎超曾經說過:“我在20年代的時候當過5年老師,我喜歡所有的孩子,看到他們開心我也會很開心。”鄧穎超這5年的教學生涯開始于16歲那年,每次講到這段經歷她都倍感自豪。直至晚年,一提到這段往事,鄧穎超還感慨地說:“如果可以選擇,我還是當老師。”

1920年,鄧穎超從直隸第一女子師范學校畢業,成為一名光榮的女教師。

早年求學,鄧穎超十分努力學習文化知識,為日后當好一名教師以及后來致力于革命活動打下了良好堅實的基礎。她對待練字也同樣認真,認為寫一手好字,是老師的基本素養之一,她的楷書寫得非常好,一直都是班內數一數二的,書法作品曾經被老師選在《校友會》上發表,這也是鄧穎超早期的書法作品。

鄧穎超曾先后在北京高等師范學校附屬小學、天津達仁女校任教。她在教學中除了給學生傳授必備的知識,還十分重視學生的愛國主義教育,培養學生的愛國思想。

鄧穎超曾有一段到男校教書的特殊經歷,這讓她以后幾十年時間里都感到十分自豪和難忘。1920年,北京高等師范學校附屬小學的一名負責人到鄧穎超所在學校聘請教師,校長拿出學生的成績單讓他挑選,他翻閱并斟酌后說:“那么就請這次參加五四運動的學生吧!”品學兼優的鄧穎超就這樣被選中,開始了自己的教學生涯。

后來憶及這件事情時,鄧穎超非常感慨地說,過去婦女在社會上地位是不平等的,男女是不準許一起上學的,女生畢業后只能去女子學校教書,而她竟然可以去男校教書,開了教育界的先河,同時也為之后的女權運動打下基礎,影響深遠。

開學后,學校安排老師帶領學生做課間操,當16歲的鄧穎超首次出現在學生面前時,他們根本未將這位白衣黑裙、看起來柔弱可欺的年輕女老師放在眼里,依舊自顧自地打鬧,一旁的男老師也因有些不服氣而未出聲制止。看著臺下亂成一團的學生,鄧穎超表現得十分鎮定,云淡風輕地微笑著,過了一會她走上講臺,用清脆的聲音開口說道:“同學們早,你們現在說完了嗎?笑完了嗎?還有什么想要說的嗎?”短短的幾句話把臺下的學生震懾住了,吵鬧的聲音漸漸消失。

看著學生們安靜下來,鄧穎超從容地說:“現在你們不說了,也不笑了,那么我們開始做早操吧!”“一、二、三、四……”她喊著響亮的口號,用優美的動作帶著全校學生做著整齊的早操。這讓原來心里不服氣的男老師們心服口服,心里暗想:果然有些本領。

鄧穎超當時擔任的是一年級的老師,負責教授語文、算數、音樂等課程,她在工作上非常認真,教學方法也非常靈活,根據學生們的個性,制定了很多新穎的教學活動。后來,她的學生回憶道:“鄧穎超老師那種活躍的課堂氛圍以及親切的態度,至今仍然給我留下了深刻的印象。”

1920年,錢學森就讀于這所小學,沒少聽鄧穎超宣傳愛國主義的講演。在錢學森的記憶中,鄧穎超的講演非常出色。雖然不曾教過他的課,錢學森仍一直稱鄧穎超為老師。

隨后,由于北洋政府當局非常不滿鄧穎超的教學方式,逼迫鄧穎超提出辭職,1921年,鄧穎超被逼主動辭職。

鄧穎超雖然只在這里工作一年,但對這所學校有著很深的感情,關注著學校的每一步發展。很多年以后,每當驅車路過,她總是掀開窗簾看上一眼;有時趁著星期天,她還會不驚動任何人到校園內走一走、看一看,流連忘返。20世紀80年代,她曾多次回到學校看望師生。在該校50周年校慶時她作了講話;學校新校址奠基時,她又為學校鏟下第一鍬土。1992年,北京高等師范附屬小學(今北京第一實驗小學)建校成立80周年,校長希望鄧穎超能到學校寫一幅賀詞,盡管此時的鄧穎超已病重住院,可仍然堅持為學校盡一份心意,她在病榻上緩緩地說,還是不要題詞了,我就以第一位女老師的名義,一名普通老師的名義,為學校寫一封賀信吧。隨即,她強忍著身體的疼痛,寫下信件:

我作為老教師,因為革命事業的需要在校工作的時間雖然不長,但始終惦記著我曾經工作過的學校,并以曾作為實驗一小的教師為榮;就是在艱苦的革命戰爭年代,也從未忘卻過。解放后,我雖因工作關系不能常回學校,但每當我驅車路過南新華街時,總是要掀開窗簾看上一眼學校……

我聽說,幾年來學校一直以“一高四有”為主要內容向學生進行教育,教育學生牢記人民利益高于一切,做到心中有他人、心中有集體、心中有人民、心中有祖國,這很好,這是很重要的,應該堅持抓下去。這對他們成長,對祖國的未來都有深遠的意義。

老師們,同學們,你們肩上的擔子重啊!我希望大家不要辜負黨和國家各級領導的殷切期望,本著繼承、發展、改革創新的精神,為社會主義教育事業和把學校辦得更好而做出貢獻。

我等待著你們的佳音。

1922年,受天津達仁女校校長馬千里的邀請,鄧穎超來到達仁女校開始了3年的任教生涯。達仁女校是天津企業家樂達仁出資建造的一所不收學費的小學。

鄧穎超在達仁女校的工作仍然是負責一年級的語文、算數、音樂等教學工作。她的課堂教學一點都不死板,她善于從生活中獲得教學方法,因人而異地制定好學習方案,從來不倡導學生對學習點死記硬背。不僅如此,她在教學的時候還會向學生傳播愛國主義思想,對學生進行愛國主義教育。

校長馬千里的女兒6歲時被送到達仁女校就讀,其時21歲的鄧穎超成為她的老師,她后來回憶起自己的啟蒙老師鄧穎超時,深情地說,鄧老師在教學的時候和其他老師完全不一樣,她把黑板放在前面,讓學生用桌椅圍成一個圈,她在前面講。她在講課的時候也和其他老師不一樣,不是傳統意義上的按著課本一步一步地去教,而是經常會講一個又一個有趣的小故事,讓學生從故事中引起對這節課的思考,然后記住本節課的生字。她還會鼓勵學生復述故事,非常有耐心,如果講得好,會得到她的表揚,學生們都非常喜歡上鄧老師的課。她還經常在課余時間帶領大家一起做游戲,同時也注重給學生注入愛國主義思想,每到一些特殊節日,她總是用生動的故事向學生講述節日的來歷。如五一勞動節在當時還沒被重視,她就給學生講當年美國工人為了反抗統治者的壓迫開始提出抗議,最終爭取到了每人每天工作8小時的權利。她還給學生講五四愛國運動的簡要經過和歷史意義……足見,鄧穎超用自己獨特的風格,給學生們傳遞著知識與愛國啟蒙教育。

鄧穎超在學校的表現很快受到學校的重視,校長馬千里去世后,鄧穎超還代理過學校事務。她認真工作的態度,贏得了全校師生的一致好評。

此外,鄧穎超還有一段鮮為人知的特殊校園“園丁”經歷,那就是到天津女星第一補習學校授課。

1923年,以鄧穎超為首的進步女青年創辦了女星社,其目的是拯救被壓迫的女性,鄧穎超是女星社的主要負責人之一。為了早日喚醒女性的意識,她們決定用教育的方式。在她為女子的正當權利奔走之時,她的同學張嗣靖因為封建禮教和家庭的壓迫含恨去世。好友的去世讓鄧穎超受到極大刺激,在給好友舉辦的追悼會上,鄧穎超聲淚俱下地念了悼文:“你一生的遭遇和慘死都是現在社會急需解決的問題。”鄧穎超清楚地知道,好友的遭遇只是中國千萬少女悲慘命運的折射,這讓她開始深入思考,尋找對策,拯救廣大婦女于水深火熱之中。她認識到婦女不幸的源泉主要是來自包辦婚姻,于是她提倡女性婚姻自由是擺脫命運的第一步,“父母之命,媒妁之言”讓太多女性遭遇了不幸。隨即,她號召社員們團結起來,共同扛起改變命運的大旗,一起擺脫封建思想的壓迫。

為了普及婦女教育,鄧穎超等人提議創建的天津女星第一補習學校應運而生,而且第一期授課效果還挺好。但是一些整日為家庭奔波的女性還是得不到教育,于是她們決定開設婦女義務補習班,每周日免費授課3小時。在學校成立的典禮上,鄧穎超說,幾千年來,中國女子都被封建思想束縛著,沒有任何自由,她希望學校能在短期內教授大家一定的知識。到1924年7月,有7名學生從補習班畢業,獲得了知識,增長了才干。在畢業典禮上,鄧穎超希望她們承擔起社會的責任,時時關注女性解放的問題,同時幫助她們脫離苦海。

鄧穎超還十分注重對女子的思想教育,她把教學和實踐有機地結合起來,增強婦女對現實社會的理解,培養了一大批婦女解放運動的骨干。

這樣的運動很快就引起了天津反動派的關注,中共黨組織安排鄧穎超盡快離開天津,于是她又一次離開教育崗位。

1924年,鄧穎超在天津加入共青團,1925年轉為中共黨員,至此開啟了她的革命征程。

之后半個世紀都在從事革命活動的鄧穎超,心中始終深藏著熱愛教育的情懷,在母校成立80周年紀念日中,她一往情深地說,如果可以選擇,她還選擇當老師。

關愛下一代

在鄧穎超73年的革命生涯中,她不僅關心婦女解放,更是細致入微地關心少年兒童的成長,這是她革命活動的重要組成部分。

八路軍駐重慶辦事處(簡稱重慶“八辦”)的不少同志已經結婚生子。大家住的三層筒子樓房,既是辦公室也是宿舍。平時大家工作非常緊張,可周圍的孩子常常哭鬧影響工作,不少家長為此心煩意亂。

鄧穎超思前想后,決心馬上解決這個現實難題,她對大家說,孩子是革命的后代,應該好好地撫育他們,要想辦法解決眼前的困難。

1942年春,在鄧穎超的提議下,重慶“八辦”辦了一個托兒互助組,由媽媽們輪流看孩子,后來孩子日漸增多,于是就在附近辦起了托兒所。

鄧穎超無微不至地關懷著托兒所里的孩子。她向媽媽們提出具體要求:每人每周都要到托兒所值班一至兩個半天。由于條件有限,孩子們活動比較單調,她就動員大家發揮各自所長,因地制宜動手給孩子們做玩具,一時間托兒所很快配備了琳瑯滿目的手槍、沖鋒槍、動物車、布娃娃、鍵子、疊紙等;還收集了民間歌謠、順口溜等表演形式的活動內容,以利于孩子們表演節目。鄧穎超還以自己做過教育工作的豐富經驗,引導媽媽們研究和了解兒童的心理,推薦不少有關心理學和教育孩子方面的書籍,引導媽媽們根據兒童不同年齡、不同性格和特點進行教育。她認為孩子是革命的后代和接班人,絕不能溺愛孩子,要讓孩子在風雨中長大,否則成不了革命接班人。當看到有些家長過分遷就孩子時,她便針對性地及時勸告:孩子過分任性,不但小時不好管教,長大了也影響他們的進步,這樣做不是愛孩子而是害孩子;父母是孩子的第一個老師,從小教育孩子要明事理,慢慢讓他們知道什么事應該做、什么事情不應該做。

鄧穎超在這些孩子身上傾注了自己的心血。一次,中共中央南方局一位同志的孩子患了嚴重的骨結核病,需要服用濃魚肝油,但那時的濃魚肝油是舶來品,昂貴且難買到,鄧穎超便將友人送的濃魚肝油拿給孩子吃;這個孩子身穿石膏背心躺在床上不能走動,鄧穎超和周恩來又常常去看望他。她深情地撫摸著孩子的頭,萬般憐愛地說:“這孩子真受罪啊!”并囑咐孩子的媽媽一定要耐心照顧,盡可能讓孩子舒服些。

著名教育家陶行知耳聞目睹日軍侵華致使祖國災難深重,造成大量的兒童失去父母、流浪街頭,便決定創辦一所難童學校。1939年7月20日,在周恩來和鄧穎超等同志的幫助下,該校在重慶北溫泉小學舉行開學典禮,取名“育才學校”。8月初,學校遷入合川草街古圣寺。

鄧穎超和周恩來對育才學校始終關心和支持,并寄予厚望。學校成立之初,中共中央南方局、中共北碚中心縣委分別在學校建立黨支部,校內的革命氛圍一直很濃厚。

1940年9月,育才學校辦學經費捉襟見肘。陶行知在力求外援爭取民主人士幫助的同時,發動師生自力更生種地生產。為支持陶行知辦學,周恩來、鄧穎超兩次前往古圣寺慰問師生,送來物資和捐款。

1940年9月24日一早,陶行知執意陪同周恩來一行乘坐小木船,沿嘉陵江逆水至合川草街,登岸步行到達坐落在鳳凰山的育才學校。他們的到來,使整個學校沸騰起來,全校師生舉行了熱烈的歡迎會。大會主席楊秉蓀是一位12歲的音樂組學生;司儀孫振俠是一位13歲的朝鮮族小姑娘,是學校戲劇組的成員。她們用帶著稚氣的語言主持大會,情真意切。周恩來很激動,走上講臺說,你們這些孩子,都是從戰火紛飛的地區,輾轉流離,經過長途跋涉來到這里的。你們都是科學家或藝術家的幼苗,扎根在這教育的園地,有著像陶先生這樣的園丁精心培養,一定會健康成長,像鳳凰山的參天大樹一樣,成為國家的棟梁。

鄧穎超也上臺講話。她講述1939年周恩來到莫斯科治傷時見到的蘇聯兒童學習生活情況,講了紅軍二萬五千里長征的故事,勉勵大家好好學習,創造美好未來。

散會后,同學們簇擁在周恩來和鄧穎超身邊,請求“周伯伯”“鄧媽媽”題字留念。周恩來在孩子們的本子寫上同一句話:“一代勝似一代。”鄧穎超寫的是:“未來是屬于孩子們的。”

周恩來和鄧穎超這次到育才學校,在古圣寺住了兩天,白天分別給老師和同學們作報告,觀看同學們專門排演的音樂、戲劇節目;晚上則召集中共育才學校支部會研究和安排應變計劃,布置如何轉移的準備工作。

9月26日,周恩來、鄧穎超返回重慶后,立即從自己并不寬裕的生活費中給陶行知寄去400元,特別注明捐贈給育才學校,用于給學生購買體育器具。他們還派身邊的工作人員袁超俊到育才學校,選拔一批難童去延安學習,一是為減輕陶行知肩上的壓力,二是讓這些孩子的成長有一個更好的社會環境。

抗戰勝利后,育才學校遷至重慶化龍橋紅巖村辦學,與中共中央南方局比鄰而居。遷址紅巖村后,育才師生得到中共中央南方局更多的關懷和教育。周恩來更是數次和鄧穎超到育才學校,給予直接的關懷指導。

學校經常邀請中共中央南方局、新華日報社的同志到校給師生作報告。鄧穎超也應邀到校進行革命傳統教育。這些講座和報告,對育才學校的師生影響深遠,在強化理論素養的同時,增強了師生們的革命斗爭意識。

1946年2月1日,育才學校舉行春節聯歡會,周恩來、鄧穎超、董必武應邀出席。文藝表演結束后,周恩來發表講話,充分肯定陶行知在人民教育事業上的巨大貢獻和育才學校的辦學方向,鼓勵學生們努力向人民學習,為大眾謀福利,指出雖然現在還只有一個育才學校,將來新中國成立后,要辦很多很多像育才這樣的學校,讓全國的孩子都受到好的教育。中共中央南方局有活動也會邀請育才師生參加。育才學校還有4名學生被抽調到中共代表團工作。

1946年5月,中共中央南方局、中共代表團東遷南京。周恩來和鄧穎超離開重慶后,一如既往地關心著育才學校,1949年重慶解放前夕,得知紅巖村的育才學校經費出現嚴重困難后,他們輾轉從香港寄去800塊銀圓,幫助學校渡過艱難歲月。

中華人民共和國成立后,鄧穎超對教育事業的關懷,還體現在多去學校視察、不惜筆墨題詞等方面。

中共中央對新中國的第一個兒童節非常重視,為了籌備慶祝六一兒童節,響應民主婦聯等團體發出的“保衛兒童權利、爭取和平”呼吁書,11個人民團體和中央人民政府有關部門,專門組成籌備委員會。毛澤東、劉少奇、周恩來、朱德分別為兒童節題詞,鄧穎超也揮筆題詞,表達慶賀與激勵:“保育兒童的工作是光榮的崗位,用愛國主義和國際主義的精神,為兒童服務并用以教育兒童。”

1963年5月,鄧穎超和教育部部長楊秀峰到北師大女附中視察,參加了從教30年紀念會,并與老教職工合影。合影時,所有老教職工坐在第一排,鄧穎超、楊秀峰,北師大和附中的領導站在后排。

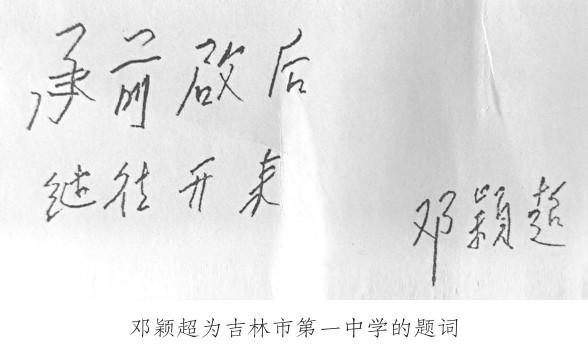

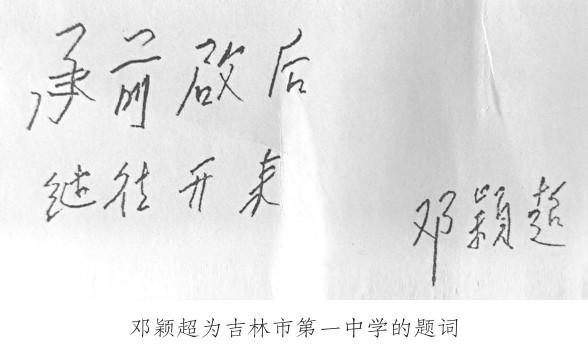

作為百年歷史名校,吉林市第一中學在辦學實踐中積淀了豐厚的學府文化,鄧穎超曾親筆為學校題詞:“承前啟后,繼往開來。”

1988年六一兒童節這一天,鄧穎超在北京中南海西花廳親切接見哈爾濱市少年兒童工作者代表,并題詞勉勵表示節日祝賀,充分展現了老一輩無產階級革命家對青少年工作的關懷和支持:

希望你們好好學習,掌握各種本領,做有理想、有道德、有文化、有紀律的全面發展的共產主義新一代。祝你們節日快樂!文