史傳作品的學習任務開掘路徑及價值探究

盧毅

摘要:學習任務開掘路徑在語文教學中如何真實落地,學習任務的多元設計在文本解讀、教學實踐中產生怎樣的明晰價值,這已然成為圍繞語文學習任務群重點探索和深挖的空間。筆者立足文本再塑視角,結合自身課堂教學實踐,并以統編教材必修下冊史傳作品為考察樣本,系統探究語文學習任務的開掘路徑。認為:借助文本內容刪減,強化學習任務驅動性特征;走向文本內容擴充,帶動學習任務情境性挖掘;依托文本形式改編,增加學習任務整體性色彩。同時嘗試細致且有根據地去呈現文本再塑視域下學習任務的開掘價值面相。

關鍵詞:文本再塑;史傳作品;學習任務;路徑;價值

面對語文學習任務群教學的現實推廣,尤其是學習任務群教學在新測評開展和素養建構層面價值的凸顯,如何落實語文學習任務群與以怎樣的視角展現多任務組合的開掘路徑,就成為當下語文教學研究的重要命題。筆者嘗試引介語文教學中備受關注的文本再塑視角這一理念,結合課堂實踐,借助對史傳作品《燭之武退秦師》《鴻門宴》作品的研讀,嘗試探究學習任務的開掘路徑和背后價值。

一、明晰理念:對文本再塑與學習任務群的再認識

(一)文本再塑理念的解釋及把握

文本再塑這一理念,在當前的語文教學界尚沒有一個確切的指定,該理念多與文本改造、文本變形等理念相聯系。不同研究人員、教師圍繞文本再塑理念而進行的教學實踐,在路徑和策略層面卻有著共通之處。面對文本再塑,較為普遍看法是,“在原文的基礎之上,通過‘主干提煉‘添加修飾等方法,給原文變形,用‘變形文本建構‘比較型教學支架。”[1]比如,嘗試對節選文本還原,乃至呈現出整個文本,進而引發學生對文本主旨、創作技法深刻的研討和探索,往往取得比較好的效果。再比如,對文本內容進行適當刪減,針對某一個詞、某一句話、某一個語段等能否刪除,從而引領學生去多維度探討文本如此創作的合理性。基于以上的認識,筆者將文本再塑這樣定義,即立足于原有文本內容信息,通過文本內容擴充、文本內容刪減、文本內容整合、文本內容調換、文本形式改編等策略,滿足現實教學中課堂支架的建構與授課目標實現的理念。

(二)語文學習任務群困惑和辨析

隨著《普通高中語文課程標準(2017年版2020年修訂)》的頒布以及實施,“學習任務群”這一全新理念進入語文教學場域,被推出的“文學閱讀與寫作”“思辨性閱讀與表達”“實用性閱讀與交流”等18個學習任務群進入公眾視野。但是,怎樣理解語文學習任務群?怎樣推動18個學習任務群真實落地?則成為當下眾多研究者、教師的心中之難。結合相關文獻資料,以及自身的教學實踐,能夠明晰幾點。第一,“學習任務群”與“群文閱讀”指向兩個不同的范式。前者注重的是學習任務的開發及組合,聚焦的是學習行文面相和價值。后者則是強調不同文本的對接勾連,力求借助不同文本篇章實現共同主題的挖掘。第二,“學習任務群”與“學習任務”有著諸多共性要素。這兩者名稱不同,但是都尤為看重學習行為方式,力求在學習任務和情境態勢中,促使學習者素養的建構與優化。正如著名特級教師陳興才先生所說:“任務群,簡單點說就是多任務的組合,兩個及以上的學習任務按邏輯順序組合在一起,即為‘任務群”。[2]因此,筆者所探討的學習任務群,重在呈現多個學習任務組元、組合這一維度,并且凸顯學習任務群的驅動性、情境性、整體性特征。

二、策略探究:文本再塑視域下學習任務的開掘路徑

(一)借助文本內容刪減,強化學習任務驅動性特征

學習者面對教材中的文本,很多并非固定不變、唯一版式的文本。選入教材的篇章多經過內容的調整、刪減、整合等變化,那么,通過呈現不同樣式的文本內容,激發學生去比對探討、交流對話,就自然能夠強化語文學習任務的驅動性特征,進而驅動學生深度理解文本意旨,深層次品鑒文本創作技法。現以高中統編版必修下冊第一單元史傳作品《燭之武退秦師》與《鴻門宴》為例,加以闡釋。

1.刪減文本信息,窺探活生生的人物形象

《燭之武退秦師》選自《左傳》,《左傳》這一作品將原本《春秋》中的故事,進行了大量的添加和擴寫,那么我們時常會思考:這樣內容添加與擴寫的特色和價值在哪里?內容的添加是否突出刻畫了史傳作品中“人物”這一內核?為此,筆者從刪減內容這樣的反面視角出發,嘗試開發了下面的學習任務。

學習任務:《左傳》中記載的《燭之武退秦師》,是在《春秋》這本書基礎之上完善的。那么,對于教材《燭之武退秦師》篇章中,結尾記錄了晉文公所敘述的大段言辭,有削弱本篇主人公燭之武的人物形象的短板,現在將其刪掉,你是否認同?寫一段評論性的文字。

學習任務闡釋:史傳作品中尤為要關注“人物”這一內核,上面的學習任務即從人物形象的鑒賞出發,驅動學生去思考文本的寫法創作。顯然,結尾當然也可刪除晉文公所傾訴的“不可,微夫人之力不及此,……吾其還也”言辭,直接呈現晉國退兵士的結果。但是,這樣恰恰不是強化主人公燭之武的形象,而是削弱了燭之武活生生的力量。正是“不仁”“不知”“不武”的表述,才呈現出燭之武勸說秦穆公時抓住了問題的要害,呈現出燭之武勸說成功的必然因素。并且,晉文公的無奈的言辭記載,才真實透露燭之武勸說才華的高妙,側面襯托了這一“活生生”的智士、辯士、勇士。

2.壓縮文本信息,明晰《史記》敘事藝術

文本內容的刪減,必然是關涉信息壓縮這一種策略,只是壓縮這種策略立足在整篇文本中進行內容刪減。相比較于《左傳》長于記述辭令,敘事簡潔的特點,《史記》則是展現出寫人傳神,敘事詳細的面貌。而通過對文本內容進行通篇壓縮,自然能夠驅動學生體認《史記》的敘事藝術。因此,筆者在《鴻門宴》單篇教學之時,開發了如下學習任務。

學習任務1:在校園的經典故事文化長廊中,要為《史記》中《鴻門宴》這一事件,撰寫“故事名片”,請你依據課本節選的內容,嘗試壓縮語段,不超過200字,要完整呈現故事的脈絡。

學習任務2:凝練的“故事名片”與史傳作品《鴻門宴》相比,有著各自的用途,也有著自身的特色。依據班級推選的“故事名片”信息,以及教材中選入的《鴻門宴》原文,寫一段鑒賞性的文字。可從敘事角度、敘事細節、材料安排……,有證據有邏輯地展開鑒賞。

學習任務闡釋:聚焦《史記》的敘事藝術,我們能夠清晰看到《鴻門宴》中注重細節、人物傳神、敘事詳盡的寫作風格,那么以怎樣的方式讓學生感知、感悟這種風格,就成為我們學習任務開發需要考究的要點。為此,筆者借助了2個學習任務,撰寫“故事名片”與鑒賞文字,進行前后勾連式地引領學生感悟《史記》史傳作品的寫作特質,也隨之明晰《史記》濃厚且有魅力的文學元素。

(二)走向文本內容擴充,帶動學習任務情境性挖掘

學習任務的創設,自然離不開情境性這一要素。通常我們熟悉的個人體驗情境、學科認知情境、社會生活情境,都可借助特定的策略納入學習任務的設計之中,并且在此基礎之上,帶動學生具有思辨性、創新性地去呈現學習成果。

1.審美鑒賞式的擴充,呈現完整對話情境

學習任務的開掘,終究指向的是學習者核心素養的提升,從而在語言、思維、審美、文化4個層面有長足的精進。那么,借助文本再塑擴充文本內容信息時,就可首先專門地有意識地去以一種核心素養為主,兼涉及另外的核心素養。比如,審美鑒賞式的擴充,就是一個典型的案例。現以《燭之武退秦師》的一則學習任務為例,加以說明。

學習任務1:《左傳》作品敘事比較簡潔、凝練,因而人物的豐富面相未能完全呈現。請你嘗試依據文本前后的語境,揣測人物的內心世界,在括號內填寫適合人物的一個動作。并作簡要說明。

語段1:燭之武(? ? ?)辭曰:“臣之壯也,猶不如人;今老矣,無能為也已。”

語段2:鄭文公(? ? ?)曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之過也。然鄭亡,子亦有不利焉!”

語段3:燭之武(? ? ?)曰:“秦晉圍鄭,鄭既知亡矣。若亡鄭而有益于君,敢以煩執事。……”

學習任務2:南北朝學者劉勰在《文心雕龍·論說》中有這樣的一段評價:“一人之辯,重于九鼎之寶;三寸之舌,強于百萬雄師。”燭之武也憑借著“一人之辯”,退了秦軍和晉軍。秦穆公被成功勸服,但是并沒有說話,秦國的大夫杞子、逢孫、楊孫等人也沒有說話。如果現在要為秦穆公以及他的一位大夫,各補充一段臺詞,你會如何補充?根據當時的環境與對話情境,補充在文本之中。

學習任務闡釋:上面2個學習任務,都立足在審美鑒賞的角度去體悟人物的內心世界。學習任務1,重在將學生置于特定的情境中,去感知當時的人物處境,從而更好地明晰人物深層次的心態。特別是對燭之武飽受委屈但深明大義的復雜形象的把握,這就很好地實現對文本細節、人物形象的審美鑒賞。學習任務2,則主要在文本擴充的進程中,感知人物語言上的留白,通過在對話情境中補充人物臺詞,從而實現對燭之武勸說智慧的側面鑒賞,以及對秦穆公的人物形象有了進一步的審美感悟。在現實教學中,取得了很好的課堂對話效果,令人欣喜。而這種圍繞文本又拓寬文本的學習任務設計,也極大豐富了語文實踐活動的空間,實現語文核心素養在課堂的落地。正如陳亮老師所探究的那樣:“深度開發教材資源,從教材中擇取貼切的內容設計學習任務,有利于從教學資源上保障核心素養在課堂上的落實。”[3]

2.答疑敘寫式的擴充,解決文本留白爭議

史傳作品在敘寫過程中,并不能將事情完全呈現出來,多少會在文本空間中因為留白而存在爭議與不合理之處。這在《史記》整個作品中也尤為常見。在《鴻門宴》節選文本中,就有著多處的文本爭議點。比如,項伯連夜趕往劉邦的軍中,又連夜趕回項羽軍營,項羽為何沒有發現?對于項伯“不如因善遇之”的建議為何不起疑心?劉邦在宴席借“如廁”之名久久未歸,項羽、范增又為何不起疑心?四十里的路途也并不近,劉邦為何能夠安全逃離項羽重兵把守的大營而順利回到霸上?等等有爭議且令人困惑的地方,值得我們細細探尋。基于上面認識,筆者就開掘如下的學習任務。

學習任務1:史學家尤為注重真實記錄,文學作品也當經得起推敲。但是,在《鴻門宴》節選文本中,有諸多不合常理或者令人疑惑的地方?請你嘗試以一名歷史學者真實記錄的眼光,從回顧歷史、記錄歷史、還原歷史的態度出發,找出至少3處文本中不合常理的地方。

學習任務2:我們細心察覺到文本中的諸多不合理,一方面可能因為限于篇幅司馬遷未能記述留有空白,另一方面也可能是在撰寫史書中未能考慮周全。如果從文學敘寫的角度出發,為文本留白或者爭議處,擴充一段文字,你會怎么敘寫?從上面探討的不合理或者令人疑惑處,任選1則,補寫文本。

學習任務闡釋:解決文本內容的留白,回應文本的矛盾與爭議,本身就是在為學生創設任務下的情境,而在豐盈探究的情境之中,學生隨之能夠深刻理解史傳作品與純文學作品、與歷史記載作品等的差異。學習任務1,聚焦文本細讀層面,讓學生帶著一種批判性的思維去研讀文本,進而能夠深度思考和多維評析,這對于訓練學生能分析、會比較、懂反思、敢質疑的素養是極為有益的。學習任務2,著重強化評議敘寫能力,引領學生在質疑之后能夠以一種創新性的想法去補充文本空白。這是在批判思考之后開展的讀寫能力的深層錘煉,對于提升學生的發散式思維、聯想式思維,不失為一種有效的策略。

(三)依托文本形式改編,增加學習任務整體性色彩

通過考察當前學習任務的創設圖景,能夠發現前后學習任務割裂、學習任務碎片化等特征尤為明顯。那么,以怎樣的路徑促成學習任務整體性效果的實現?當是我們在開掘學習任務時需關注的重要一環,特別是立足在單元視角之下的有整體性的學習任務的創設。

1.鎖定話劇腳本撰寫,實現學習任務的勾連

學習任務背后的真正意圖,乃是關注學習者學習行為的有效實踐,那么學習任務在單篇文本、多篇文本、單元文本等場域,都能夠得以實施。但是,當我們開發多元組合的學習任務群時,就尤為要關注學習任務整體性這一特質。在《燭之武退秦師》和《鴻門宴》的整合教學時,筆者開發了如下的學習任務。

學習任務1:史傳類作品之中,藏著豐富的故事情節和人物對話細節。當我們對文本進行改編之后,會看得更為清晰。如果要從《燭之武退秦師》和《鴻門宴》中任選一篇文本,嘗試改編成話劇腳本,你會挑選哪一個鏡頭進行改編?基于文本信息,借鑒劇本格式,小組合作探究,創作話劇腳本。

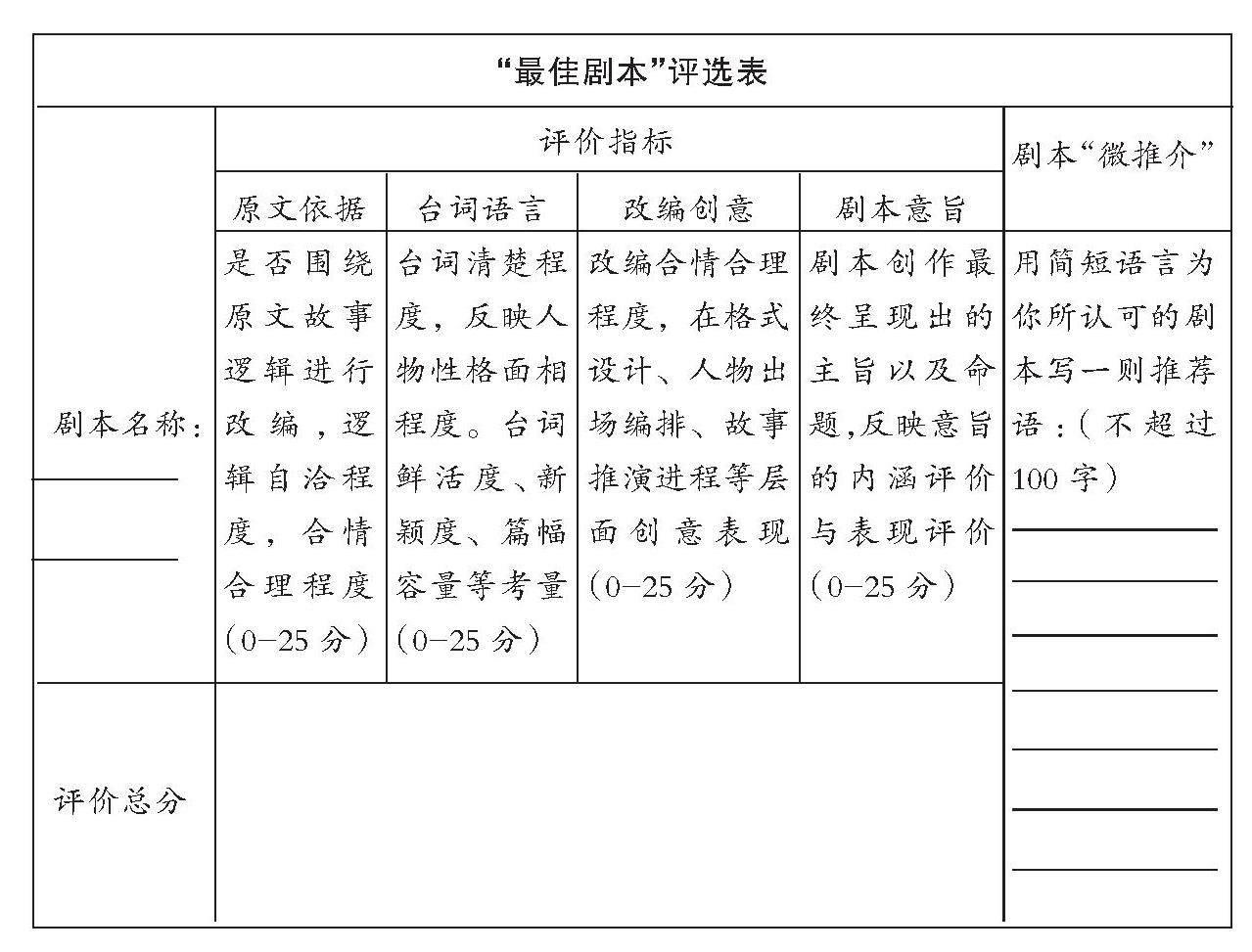

學習任務2:“最佳劇本”評選。針對同學們撰寫的話劇劇本進行投票,圍繞原文依據、臺詞語言、改編創意、劇本意旨4個角度進行投票,并完成一則你所認可的劇本的“微推介”,共同評選出“最佳劇本”。

學習任務闡釋:上面2個學習任務,立足于文本再塑的形式改編,通過借助從史傳作品到話劇劇本的創意寫作,有效實現學生對原文本的故事梳理、語言鑒賞、形式探究,以及主旨挖掘。而前后2個緊密關聯的學習任務,也最大程度上避免了學習任務組合的割裂傾向,達成了學習任務的整體性開發。此外,在這2個學習任務基礎之上,還能夠借助“話劇劇本展演”的學習任務,引領學生向言語表達、溝通對話、成果展現等能力疆域拓展,收獲更為廣泛的素養。

2.嘗試歷史小說創作,促成作品多維度研讀

學習任務的設計,要力求在閱讀與鑒賞、表達與交流、梳理與探究的語言實踐活動中,去與學生的生活體驗、思辨感觸、社會環境相對接。在當代學生的生活境遇里,歷史小說這一特殊的文本創作樣式,尤為流行。那么,我們可否引導學生依據所研讀的史傳作品去嘗試創作?答案是肯定的。筆者為此開發過2個學習任務。

學習任務1:馬伯庸的系列作品,訴說著歷史小說在當代盛行的潮流。該種樣式的小說,包含真實史學色彩,有注重文學想象敘寫,如果從《燭之武退秦師》和《鴻門宴》之中,任意選擇1篇,適當添加內容,改編成歷史小說,你會怎樣改寫?查閱資料,4人小組合作完成,呈現最終成果。

學習任務2:基于創作的歷史小說作品,班級內舉行討論會,從創作的歷史小說文本亮點和短板、合理性與不合理處、改編樣式創新3個維度進行評價,推選出最佳的“歷史小說”,并且為該歷史小說寫一段頒獎詞。查閱資料,可借鑒相關風格去完成。

學習任務闡釋:上面的2個學習任務,重在從文本樣式改編的視角出發,去開掘富有整體性的學習任務。學習任務1與學習任務2,是一套組合式且推進式的學習任務,通過給予學生歷史小說作品的樣本參照,而后探索實踐,呈現成果。隨之進行“歷史小說”成品推選評價,撰寫頒獎詞,就促使學生自然過渡到對史傳作品寫作風格、人物元素、采用視角、推進線索等內容的探析。因此,當我們在開發學習任務過程中,強化任務組合之間的關聯性和整體性,就往往能夠將探究的議題推向縱深處,進而真正實現對學生批判思維和深度思維的培養。

三、意義呈現:文本再塑視域下學習任務的開掘價值

(一)特質凸顯:學習任務內涵的催化與強化

學習任務的內涵呈現,應該是一個動態的過程范式,而非是冷冰冰的知識內容訴說。驅動性、情境性、整體性特質的彰顯,讓我們能夠更為清晰地看到語文學習任務群在學生能力提升和素養建構層面的價值。而借助文本再塑理念,恰恰在語文教學中有效生成了學習任務的重要內涵,并且漸次強化。比如,為秦穆公以及他的一位大夫,各補充一段臺詞的學習任務中,探尋《鴻門宴》節選文本中諸多不合常理或者令人疑惑地方的學習任務中,都有意識地關注著學習任務的驅動性、情境性等特征,進而讓學生參與到豐盈充實的語文學習實踐活動中。這便使得學習任務群在課堂教學中真實高效發生,讓“新課標”下的學習任務群落地并非只是空洞的口號。

(二)貢獻策略:雙向讀寫能力的建構及升格

在文本再塑視域下,由于涉及到文本內容的擴充、刪減、調換、重組,以及文本形式的改編等策略,自然需要學生閱讀后去整合、敘寫、評議,也需要學生在多樣態的寫作范式中來來回回閱讀,因此,文本再塑視域下所開掘的學習任務促成了雙向讀寫能力的建構,并且在訓練中逐步升格。比如,從敘事角度、敘事細節、材料安排等層面,展開對“故事名片”與《鴻門宴》異同的對比鑒賞學習任務,就將語文學習方式推升到讀寫互動的層級。以讀導寫,以寫促讀,指向的是學生讀寫共生與思辨讀寫等素養的表達。在開創的學習任務中,為人物補寫臺詞,為文本補充結尾,或者為文本改編結尾、改編史傳作品成為劇本等,都在踐行著學生讀寫方法、讀寫能力,以及深層讀寫素養的升格。

(三)思維進階:學生思維品質的挖掘和培養

面對當下復雜且變化迅速的現代社會,擁有習得知識的思維品質遠遠比知識內容本身重要得多。文本再塑理念之下的學習任務創設,很大程度上改變了以往“知識中心”的教學方式,而隨之轉向“素養中心”的學習樣態。通過引導學生去解決學習中遇到的問題,去迎接未來生活中的真實情境,隨之激發學生批判性思維、創新性思維等的訓練和挖掘。并且,文本再塑理念重點關注了學習任務設計的過程性,這就有效地促進了學生在語文思維中學習語文。正如陳琳老師所說:“它意味著任務設計的重點要放在能夠讓學生在過程中學習。”[4]恰恰是這種過程性的學習任務設計,真實地促成了學生思維品質的挖掘和培養。比如,在開發“《燭之武退秦師》和《鴻門宴》中任選一篇文本,嘗試改編成話劇腳本,你會挑選哪一個鏡頭進行改編?”的學習任務中,就極為有效地提升了學生的批判性與創新性思維品質。并且在此過程中,推動了學生會分析、敢質疑、會比較、能反思等的高階思維的錘煉,成效顯著。

通過引介在當代語文教學環境中盛行的文本再塑理念,并將之遷移到語文學習任務群的開掘上來,極為有序、有法、有效地實現了學習任務群的真正落地。借助文本內容的刪減,讓學習任務的驅動性凸顯出來,而后依托文本內容刪減,促使學習任務群的情境性特質得以彰顯。隨后借助文本樣式的改編,真實地增加了學習任務的整體性色彩。基于此,筆者細致梳理探討了文本再塑視域下學習任務開掘的價值,重點呈現了“學習任務內涵的催化與強化”“雙向讀寫能力的建構及升格”“學生思維品質的挖掘和培養”3個層面成果。當然,探索是無止境的,我們應該持續不斷、開拓不止地將教學推向更完美、更高效的境地。

注釋:

[1]李凌云.支架教學:高中詩歌“少教多學”的策略[J].淮陰師范學院學報(自然科學版),2017(04):357-359.

[2]陳興才.面對學習任務群,如何走出新事物的迷思[J].教育研究與評論(中學教育教學),2021(09):8-12.

[3]陳亮.基于語文核心素養課堂落實的學習任務設計研究[J].語文教學通訊,2022(17):14-18.

[4]陳琳.語文學習任務設計的“驅動”誤區及矯正路徑[J].福建基礎教育研究,2023(04):31-34.

[本論文為2024年度教育教學改革課題“基于文本再塑視角的中華文化經典研習及專題研討教學實踐研究”(課題編號:2024JGYB060)階段性成果。]