熊希齡家風故事

周秋光 劉雨媛

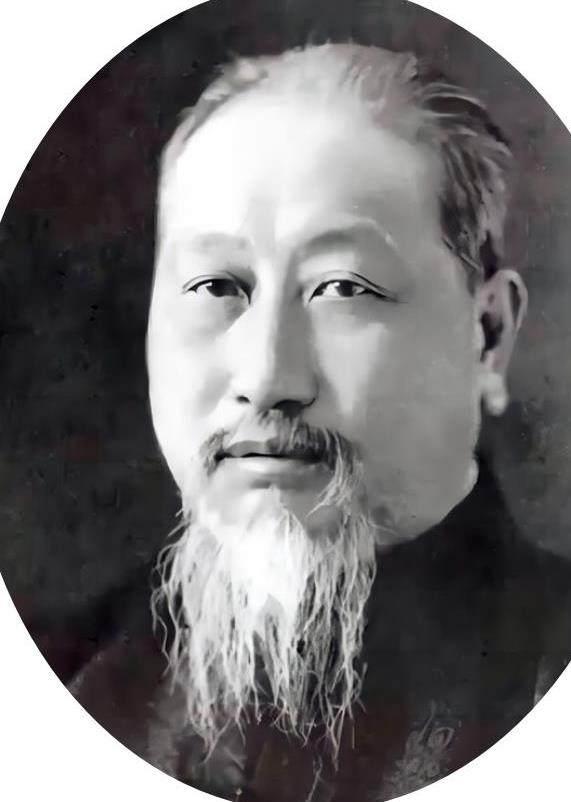

熊希齡是中國晚清民國時期的著名人物,也是湖南湘西地區官至國務總理的第一人,他一生都投身于努力改變中國貧窮落后面貌的事業。抗戰爆發后,他更不顧年邁多病的身體,到處呼吁抗日,堅持親赴前線救死扶傷,為拯救國家民族危亡奮斗到生命最后一息。縱觀熊希齡的一生,其對中國的財政事業、慈善事業、教育事業有巨大影響。而其高尚人格之養成,事業之成功,離不開良好的家庭教育。

熊家在當地的發跡不是偶然,是經過一代又一代人的努力而奮斗出來的。熊希齡祖輩居住在鳳凰廳南面一個名叫水打田燕子巖村的地方。水打田是大地名,距鳳凰廳治所約三十里。燕子巖位于水打田的西部,村里有一塊高約兩米的巖石,形同燕子尾巴,故名燕子巖。當時祖輩主要在此地事農,由于條件艱苦,很是儉樸,故熊希齡謂:“寒家僻在巖疆,自高、曾以來,以勤儉治生事。”直到乾嘉時期,因清政府加強了對湘西地區的控制,熊希齡的曾祖父熊朝簡被招募為屯丁,之后,熊家開始構建軍人門庭,以軍事發跡。到熊希齡本生祖父熊廷燮這一代,熊家的家產已甚豐厚,不僅舉家移居府城芷江居住,還于此建造了一座熊公館。據載僅年收租谷即達一千三百余石,合十三萬余斤,其田畝之多可以概見。此外尚有儲銀、俸祿、山林、房屋等不計。可以說,熊家到了延燮公手上,已經發達成為地方上的富室大戶。

至熊父這一輩,熊家仍保持著軍人門庭的傳統,長期的軍事世家,塑造了熊家人關心國家大事、艱苦奮斗和具有高度責任感的品格。其父熊兆祥于1892年以后,官升至升衡州協副將,抏標新左營管帶,澄湘水師營統帶。這個職務已經算得上中上級軍官,可謂一大進步。熊兆祥治軍有度,執法極嚴,非常負責。熊希齡謂:“先大夫剛峻,歷統湘中水陸各軍,弁卒或不稱職,卒嚴繩無少假借……故先大夫蒞軍數十載,持法務嚴而部曲歸心。”而在家庭生活中,熊父為人寬厚,孝順父母。他出嗣熊士貴,士貴死難,即恪盡人子之心,“迎喪歸葬”;并為之“超薦道場”。迨本生父親迋燮臥病在床,復“由鎮筸改標在沅,藉獲定省”。熊希齡對此記載云:“先本生王父統率長江水師,積勞致病,坐臥一床,轉側需人;先本生王母亦以衰老多疾,先大夫奉命歸侍,與家母親奉甘旨,先意承志。平時一襲之服,一臠之甘,非手自檢料,度合老人習嗜者,不敢以進。乃至中裙瀚濯,未嘗舉委諸婢媵,蓋終生王父母世若一日焉。”

熊父早逝,熊母吳氏對熊希齡的性格影響更大。熊母是一位勤儉持家、樸素生活、熱心公益的人,她即使貴為命婦,仍以普通人自居,堅持“日日織麻紡線,以為女孫嫁妝之具,慈愛兒孫有加無已”。沈從文居熊宅時記載:“老太太自擇,恐仍不如鄉居之時,與二三戚里家人,于家里那所空院中曬黃醬、制腌菜、做菌油豆腐乳、談家常舊話,易得有生真樂。”熊母雖平日生活簡樸,但在公益上卻不吝嗇。當時熊希齡為發展芷江教育事業,想要創辦一所民辦小學堂,熊母聽后非常支持熊希齡的提議,認同兒子的慈善理念,并當即囑熊希齡以她的名義寫了一份稟文給沅州府太守,將自己“手所締構,規模頗稱宏愷”的花園內的兩棟西式樓房、園亭及器具、書籍等 ( 當時值白銀兩千多兩 ) 捐獻出來,作辦學之用。當時親戚中對此有異議,熊母則曉之曰:“是宅雖美,與其庇吾熊氏一家,孰若庇吾沅中一郡子弟之為得乎!”在兒子教育問題上,熊母格外重視,認為兒子教育比家庭的貧富更重要。她曾云:“家之貧富,寧在田宅耶?吾有諸兒,但勿失教,所獲之豐當如何矣!”她也不以私謀利,尤其不想熊希齡因徇私而耽誤國家大事。熊希齡在母親這一族的男性親戚僅有一個姨表兄,熊母也不準他去找熊希齡謀取官差,不想因此損害公利。熊希齡曾說:“希齡等所以得自樹立,幸弗虧辱先德者,謂皆家母一語貽之可也。”可見母親的諄諄教導,言傳身教極大地影響了熊希齡良好三觀的塑造!

在父母言傳身教的影響下,熊希齡也成長為關心家國大事、責任感強、為官清廉、熱心公益。從小父母就要嚴格要求熊希齡的課業,他自己也養成了良好的學習習慣,成績一直很優異。考取功名為官后,熊希齡為官清廉。1908年,熊希齡因兩江總督端方、江蘇巡撫陳啟泰的賞識,擔任兩位委任的職務,負責發展江蘇手工業。這一職務本有很多“油水”可撈,但熊希齡堅守本心,在給弟弟的書信中寫道:“兄素性謹慎,不敢扯用公款,不敢亂借銀錢,而于義利之界,守之最明,持之最堅,辦一公事,往往貼錢,又因各處友人貸借者略略應酬,集腋成裘,已有力不暇給之勢,而債臺由此益高。”據此可知,熊希齡性格謹慎,為官不會輕易“越雷池一線”。他家庭并不殷實,為官也清廉,且受母親影響,生活較為清貧,平日作風節儉。但一旦國家、百姓有難,熊希齡總能挺身而出,愿意花費大量時間和金錢為國家分憂。當時正值護國戰爭時期,戰火蔓延至熊希齡老家芷江。熊希齡擔心老母親遭遇兵禍,加之不想參與袁世凱的復辟鬧劇,遂向袁世凱請假回家迎母避難。袁世凱以家眷要挾熊希齡回湘替他斡旋,然而熊希齡頂住壓力,以宣慰之名,行賑濟災民之實,以期緩解老百姓遭遇兵禍的痛苦。

可以說熊希齡一生都奮斗在慈善事業一線。1931年夏季,長江流域和黃河流域的湘、鄂等16省發生特大、重大水災,其中僅湖南一省的洞庭湖區和湘、資、沅、澧四水沿岸,就有南縣、漢壽、沅江、常德、安鄉、澧縣、湘陰、華容、岳陽、益陽、沅陵等50多個縣受重災:被洪水淹斃5萬多人,淹沒耕地700多萬畝,無家可歸的災民達300余萬人。面對這場危害了半個中國的水災,當時受聘擔任南京國民政府賑務委員的熊希齡,把賑災作為自己應盡之責。他除了向南京國民政府稟呈《十六省水災救濟意見書》,對救濟的辦法、措施、步驟作了十分詳盡的論述外,還在南京中央政府安排賑款十分有限,對于救濟災民無異于杯水車薪的情況下,組織紅卍字會籌措賑款16.8萬多銀圓,賑濟災民10萬多人。

在積極籌賑外省災民的同時,熊希齡對家鄉湖南的數百萬災民更是給予了極大關心。早在1918年4月,他就邀同范源濂、郭宗熙等旅京湘人組織成立了賑湘團體“湖南義賑會”,自任會長。1921年6月,他又與趙恒等將湖南境內各中外團體機構組織起來,成立了“湖南華洋義賑會”,由他和趙恒任會長,譚延闿、聶云臺及英、美、日三國駐長沙領事任副會長。這兩個賑災團體都在熊希齡等人的主持下,為賑濟湖南的水、旱、兵災災民起到了積極作用。1931年6月至8月上旬,湖南全境先后連續遭遇暴雨,特大水災發生后,熊希齡本擬于1931年8月30日動身前往湖南等省查勘災情,但夫人朱其慧于8月25日逝世。他強忍巨大悲痛把夫人喪事辦完,準備南下,這時“九一八”事變發生,日寇侵占了我國東北三省。熊希齡立即投入抗日救亡運動,與馬良、朱慶瀾、溫宗堯、黃炎培、張一等人組織了中華民國國難救濟會。熊希齡還組織救護隊前往長城抗日前線救護傷兵,設立難民、學生、婦孺收容所,收容從東北流亡關內的難民。

熊希齡一直以國家事為先。剛與毛彥文結婚不久,聽聞江西災情,熊希齡攜夫人立馬奔赴災區賑濟災民,安排救助事宜:“余雖得一賢內助,精神極快樂,但快樂中不可忘卻尚有無量數之困苦災民慘于地獄,必須設法拯救,故對于江西農村及江山縣災狀注意籌救,且為外孫等祝福也。”當時他與毛彥文尚處在新婚蜜月期間,但他仍不忘尚有無數災民處在“慘于地獄”的困境之中,要去“設法拯救”。因此,他不僅當時正在上海籌購大米等物資賑濟浙江江山的災民,還決定偕同夫人毛彥文赴江西農村災區,與當地機關共同賑濟災民,安排春耕諸事。

“以他人之幸福為幸福,以他人之快樂為快樂,不能私利于己而犧牲于人。”這句話是熊希齡寫給毛彥文家書中的一句話,也是熊希齡人生的真實寫照。他一生都踐行這句話,為官清廉,一心為民,開展慈善事業,賑濟百姓,以他人之快樂為真正的快樂。

熊希齡受益于父母的良好家庭教育,故其成家立業后也十分重視家庭教育,尤其是對弟弟與女兒的教育。熊希齡作為兄長,對弟弟非常關愛。他一家共有同胞姐弟四人。胞姐熊繡鳳,于清光緒十一年(1885年)嫁給鳳凰廳城內田應昌之子田景輝,此后姐弟之間很少見面。同胞兄弟三人之中,希齡為大哥,次為燾齡,三為燕齡。二弟燾齡是清朝貴州提督田興恕的女婿、湘西鎮守使田應詔的妹夫,曾留學日本,學習獸醫專業,回國后到四川陸軍獸醫學校任過教官,后不知何原因患了瘋病。清宣統三年(1911年)二月被四川總督趙爾巽送進瘋人院治療,后被在趙爾巽總督府充任幕僚的朱樹藩送回家照料。于1912年8月在沅州家中病逝,年僅38歲。二弟的不幸患病和早逝,使熊希齡心痛不已。因此,熊希齡更加重視小弟燕齡的心理狀況與生活成長。燕齡雖性情豪放,待人忠厚,人緣甚好;但為人處世不拘小節,豪邁有余,謹慎不足,早年還染上了煙癮。為此熊希齡經常給他去函電訓誡。1909年,熊燕齡與堂妹夫胡佑延計劃在沅州開一家鹽店。熊希齡得知弟弟的計劃,連忙勸阻:“惟近來商務疲滯,沅又僻處邊陬,必無大宗資本、大宗買賣,勢必盤剝詐取,以博蠅頭微利,利未得而怨已滋,非忠厚之道,此其不可一也。同仁豐倒閉未久,弟忽立此牌號,知之者悉吾家事,當無異言,不知者以為移宮換羽,實無殊于掣騙。前日賀姓來爭即由于此,弟等既不和婉以告,反鬧口舌是非,不獨為壽峰結仇,亦是于己不利,此其不可二也。壽峰辦理同仁豐店事,誤在太貪,兄屢函勸其收束,彼皆置之度外,至以店中存款而開各礦,尤屬大誤。兄雖再三力阻,彼與哲齋若罔聞之,以致遭此失敗。兄辦事向持謹同慎,非有十分把握,不敢下手。壽峰不聽兄言,以至于此,弟奈何復蹈焉?此其不可三也。佑廷向來拘謹,弟又性情褊急,目前雖極臭味相投,將來一有不洽,必致始合終離,非睦戚之道。況彼此家雖不豐,尚不至于衣食困難,何苦輕于一試,貽后日無窮之累,此其不可四也。”在此封家書中,熊希齡有理有據地提出四個反對理由,從地區經濟形勢、兩人性格差異,再以堂弟壽峰經營同仁豐店倒閉為例,分析開店的劣勢。接著,給弟弟具體的建議。最后,在熊希齡的勸阻下,熊燕齡和胡佑廷后來將店歇業,不再經商。

熊希齡對家族子弟也非常關心。上述家書中提及的關于堂弟壽峰開店之事,熊希齡也給予了很多實質性幫助。壽峰開同仁豐錢莊時,熊希齡就告誡他之后恐金融秩序混亂,市場蕭條,應及時收手,關店歇業。但壽峰沒有聽勸,后來錢莊倒閉,儲戶催債,壽峰無力籌錢只得躲在長沙。熊希齡忙完公事后就著手解決此事,給堂弟提了很多建議:“望弟得此函后,迅即返沅,先將黼人一項設法了結,其余沅城各款作為折扣,按款退還,下余之數,只能寫一興隆字據而已,至要!至要!至于人欠之款,以戶房為大宗,兄觀沅州寄來賬目,尹,彭、邱、姚等項,約有萬余串,此項盡可求府縣嚴追。目前錢價甚賤,彼等已占便宜,然利息亦當如數補。斷不可放松一步也。此外有可收者,均應力追,再不敷,不能不將田地、房產設法變賣,以免為人指摘。俟事了結后,再為我弟覓事,以期恢復可也。”不久,還專門再次修書一封勸告堂弟要遵守信義,不可因利失義:“兄一生于公于私義利之界,辨之甚晰,茍合乎義,即為弟事誤,亦所甘心。”這不僅能體現熊希齡關心兄弟,為兄弟籌謀的善良之心,還可以看出熊希齡重視信義,教導堂弟應勇于承擔責任的高尚品格。在熊希齡的幫助下,壽峰迷途知返,回家成功解決了此事。

熊希齡也不忘家族內部的事務,以自己私產接濟族內貧者,推進族內教育:“將鹿、壽等明山田(年租六十一石)價購歸我,鎮竿黃鱗坳田補出兩分價與大、三兩房,田則歸我(年租三十余石)。又將我所分得之在祖母墳鄰近兩路口田(年租五十余石),及擬購羅舊父墓之祭田(二十余畝),四項共收租一百八十余石,一并撥為祭掃公產,敦請親族代管,稟縣存案不準子弟挪用。擬提款建一熊氏武烈節孝祠,將我祖我父及伯叔兄弟之有武功及陣亡者,祖伯母之守節得雄者,各木主入祀其中。此田即附屬是祠,訂立香燈、祭祀、掛掃各費用章程,有余者,則隨時貸出生利,留以為將來救濟同族孤貧,教育子弟之用。”

熊希齡對女兒熊芷的教育也十分重視,在女兒的學業以及日后人生選擇上,熊希齡設身處地為女兒考慮良多。熊芷從小冰雪聰明,成績優異,受其父影響,熊芷逐漸對教育產生了興趣,選擇在美國攻讀幼稚教育及教育行政。畢業后,熊芷打算去幼稚教育較為發達的英、法、德、意、比等國考察后,再回國投身教育事業。熊希齡得知后,詳細分析了游歷歐洲的利弊:“汝欲游歷,游歐洲有兩種好處,一可擴見聞,一可同德兒同歸,道中有照料也。若現在不往歐洲,而先回國研究教育,得有經驗再赴歐美考察,更為有益。以此兩種原因,余故尚未能決,聽汝自定,但阿霖則望汝速回之心甚切也。”他認為女兒一直在學習教育理論方面的知識,對實際的教學情況并不熟悉。在此情況下,如果把歐洲、美國等西方發達國家的幼稚教育教學、管理等方法與經驗照搬到中國,必然不符合實際,且益處不大。因此他希望女兒不要先去歐洲,要先回國研究教育,多接觸一些實際,待有經驗之后再去歐美考察,更為有益。熊芷深思熟慮后,聽從父親的建議,選擇回國將其熱血揮灑在香山慈幼院處。

女兒回國擔任香山慈幼院院長后,減輕了熊希齡一部分管理負擔。但晚年他也沒有閑著,而是繼續投入慈善事業。并且在家書里可以經常看到他給女兒分享自己的感悟,提出自己的建議,這也給女兒提供了很多寶貴的經驗,增長了女兒的見識。比如1934年,熊希齡視察牟平恤養院,他考察發現該院嬰兒部存在嚴重問題。為了盡快改變牟平恤養院養育嬰兒的惡劣狀況,熊希齡回青島后與女兒熊芷商量兩院合作事宜。不久就從香山慈幼院選派經過正規訓練、通曉科學育嬰知識的保姆去牟平指導,并訓練該院保姆、乳母、傭婦育嬰知識。

再如熊希齡也希望女兒多跟他討論慈幼院的事情,會提醒女兒趕緊建好滑冰場,注重體育鍛煉:“對于幼嬰及家庭總部近事無一字提及,余甚不滿。此后尚望隨時告我,苗有心得與進步,亦是愈我之良方也。目前冬將結冰,上年獎品曾有冰鞋留待此時,今宜先踐前約。且訓練兒童身體,冬季溜冰,夏季游泳,最關緊要,望汝速即預備冰場。余意地點有四處:一、理化館前面,即霖之球場;二、第四校洼地操場;三、蒙養園之小河;四、養蠶室南面。以上四處請擇其一,先行筑墊冰場,上蓋梁棚。不可省費,即費數百元亦值得,款由總院余存下墊付。冰鞋除獎品外多備廿雙。望速與各校主任商之。”

熊希齡于1908年制定了約束兄弟姊妹和所有后代言行的家規《江陵堂家規》,主要內容是:守家訓、習女紅、重祭掃、知節儉。這凝練了傳統家訓的主要內容,可以簡短概括為遵守規矩,重視工作,注重孝道,生活簡樸。熊希齡及其家人身體力行,遵行這一規范。事實上,其成功也證明了良好家教的重要性。總之,名人家風故事是我們寶貴的文化財產,在新時代,我們也可以從中提煉出符合我們時代特性的家庭教育方式與家規家風。

(作者周秋光系湖湘文化研究會會長、湖南師范大學教授、博導;劉雨媛系湖南師范大學歷史文化學院碩士研究生)