貴州建省的歷史進程述略

彭萬

唐宋時期,中央王朝對今貴州地區治理形成經制州、羈縻州和藩國并存格局的羈縻統治模式。元朝創設了土司制度,以土司制度管理貴州,并將其納入行省的管轄。

貴州處于湖廣、四川、云南三行省間,三省驛道干線在貴州交匯,成為“南來北往,東出西進”的交通要地,站赤的設置把貴州納入全國的交通網絡,為明代貴州布政司的建立奠定基礎。明朝廷在安定貴州后,一方面延續元代的土司治理模式,一方面加強移民和屯軍,積極推行衛所制度,整頓驛傳與道路,強化中央王朝對貴州的管理,同時因軍事戰略的需要,積極開發貴州,為征伐云南做準備,為貴州建省作政治、軍事、經濟之準備。

貴州建省是在改土歸流的基礎上完成的,府州縣的設立大多也以改土歸流為基礎,改土歸流貫穿整個明代貴州,并延續至清代。

唐宋元明時期的貴州

唐宋時期,中央對邊疆地區的管理得到加強,對不同地區采取了不同的管理,形成了三個政治圈。在納入王朝版圖的地方設置經制州(即正州),由朝廷派官治理,統一號令、法度,人口編入戶籍,按制度征收賦稅;內附的少數民族地區設立羈縻州(邊州),實行“因俗而治”,州縣官均由部落首領充任,“以土官治土民”,與中央王朝的關系較為松弛;與中央王朝保持“藩屬”關系的外圍少數民族政權稱“藩國”,或互市,或和親,或朝貢,或封賜。這種經制州、羈縻州與藩國并存的“土流并治”的制度,是在大一統格局下形成的區域管理制度,加強了對邊疆的管理,促進了統一多民族國家的形成和發展。

唐宋時期貴州為經制州、羈縻州和藩國并存格局。唐王朝在地主經濟有一定比重的烏江以北和黔東北一帶設立若干如同內地的經制州。在唐代,今貴州之地皆屬黔中道,設黔州都督府,統領各州。黔州都督府設在今重慶彭水,因貴州之地皆在其南,故稱“黔南”,以“黔”稱貴州。唐朝強盛時,在貴州的統治中心逐漸南移,黔州都督府改為播州都督府,后又為莊州都督府,經制州的設置擴大至烏江以南。至天寶年間,唐王朝在貴州設置有黔州、思州、敘州、錦州、獎州、費州、夷州、播州、溱州、南州等十個經制州。天寶以后,實力漸衰,烏江以南的經制州復為羈縻州。

唐王朝在貴州烏江以南的廣大區域設立大量的羈縻州,實行“因俗而治”,州縣官均由部落首領充任,“以土官治土民”。《新唐書·地理志(七)》載:“唐興,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北諸蕃及蠻夷稍稍內屬,即其部落列置州縣。其大者為都督府,以其首領為都督、刺史,皆得世襲。雖貢賦版籍,多不上戶部,然聲教所暨,皆邊州都督、都護所領,著于令式。”《新唐書》記載有記有牂州、琰州、莊州、充州、應州、矩州、蠻州等羈縻州51個。

唐末至五代時期,藩鎮割據,中央朝廷對地方的控制力減弱,經制州有名無實。宋代沿襲唐代推行羈縻州管理體制,貴州大部分地區屬夔州路,境內經制州大多廢除或降為羈縻州,大多為羈縻州,間有一些民族政權雜于諸羈縻州間,滋生了地方大族勢力。這些羈縻州、藩國及部族政權實際上都由發展起來的各個地方大族所控。西部和西南部主要是東爨巫蠻即彝族,有羅氏鬼國、羅殿國、自杞國、烏撒、比那等地方政權;南部有以布依族為主體的龍、方、張、石、羅、程、韋“七姓番”;北部、東部、中部分別為唐以來形成的地方大族播州楊氏、思州田氏、水東宋氏。

隨著宋代播州、思州開發、朝貢往來、市馬交流等,加速了貴州的開發和發展。以“貴州”為省名因何而得、起自何時,向來眾說紛紜。“貴州”一詞最早見于北宋初年,宋太祖在賜予納土歸順的普貴的敕書中有“惟爾貴州,遠在要服”之句,見于明弘治《貴州圖經新志》卷三《貴州宣慰司下·人物》記載:“普貴,一名宇歸,五代末為羅甸王。宋太祖開寶中,招降西南夷,以詔書諭普貴曰:‘予以義王邦,華夏、蠻貊罔不率服。惟爾貴州,遠在要服。先王之制,要服者來貢,荒服者來享。不貢,有攻伐之兵、征討之典……”

唐宋時期,中央王朝對貴州地區治理形成的經制州、羈縻州和藩國并存的羈縻統治模式,體現了各地與中央的親疏關系和松緊程度,按地域或勢力大小分別設置羈縻府、州、縣、峒等,在施行過程中得到了長足發展,這種羈縻制度,在邊疆地區廣為推行,即是后來元、明、清時期土司制度的雛形。

元朝創設了土司制度,以土司制度管理貴州,并將其納入行省的管轄。土司制度是將土官納入全國的行政管理系統,不斷予以規范、完善,形成嚴格的管理制度。土司由當地族群首領擔任,世襲其職、世守其土、世長其民、世有其兵,有正式品秩,朝廷對其任免、銜品、貢賦、征調等有明確規定,達到了中央王朝“修其教不易其俗,齊其政不易其宜”的目的。土官統治被納入統一的行政建置,根據其大小和地位作用,分別設置宣慰司、宣撫司、招討司、安撫司、長官司等。元代土司官品,自秩從二品至正九品不等。西南諸省中,社會經濟狀況與內地比較接近的地方,設置流官進行統治,而大多數地區因其社會經濟相對落后,且系少數民族聚居的區域,各民族、各部落長期以來處于“大姓相嬗,世積威約”,則通過土官來統治土民。西南邊疆是施行土司制度的主要區域,貴州是實行土司制度管理的重要地區。貴州分屬湖廣、四川、云南三行省,處于三省毗連之地,因元朝在此頻繁用兵,成為兵家必爭之地,疆界時有變動。貴州大部分地區納入土司制度管理,多設土官進行統治,原先的地方大族逐步演變成了土司(官)。元代,貴州境內大小土司林立,共設立300多處大小土司機構,分屬幾大行政單位:八番順元宣慰司都元帥府、播州軍民安撫司、思州軍民安撫司、亦溪不薛宣慰司、新添葛蠻安撫司、烏撒烏蒙宣慰司、普安路、普定路。其中,八番順元宣慰司都元帥府轄地最為廣闊,播州、思州和亦溪不薛等地一度受其節制,成為貴州地區的政治軍事中心,逐漸成為貴州省的雛形。

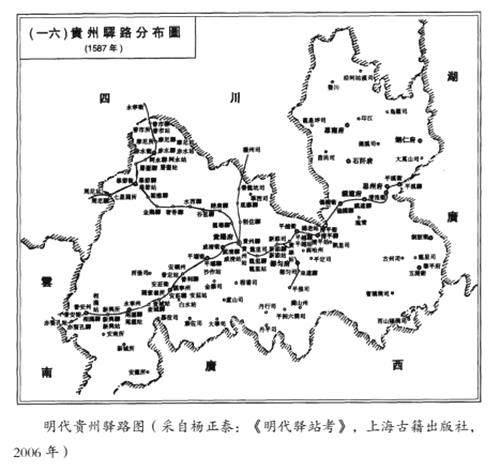

為適應全國大一統形勢的需要,加強政治、軍事統治,元代大修站赤,以元大都為中心,將驛道修至各省,達于邊疆,形成一個貫通全國的交通網絡。貴州處于湖廣、四川、云南三行省間,三省驛道干線在貴州交匯,成為“南來北往,東出西進”的交通要地,因戰略位置重要,“貴州”一躍而為西南軍事重鎮。貴州地處西南一隅,境內千山萬壑,羊腸烏道,行旅艱難,站赤的設置把貴州納入全國的交通網絡,增強與湖廣、四川、云南三行省的聯系,為明代貴州布政司的建立奠定基礎。

明代土司制度進一步規范和強化,達到鼎盛,土官已基本納入中央職官體系,有一套較為完整的行政管理制度,土司有與流官相對應的職級,在任職、替襲、朝貢、賞賜、賦役各方面都有明確規定。明代土官的設置基本沿襲元代,土官的品級略降低,秩最高為從三品。明洪武間,朱元璋承襲了前朝治理貴州的土司制度,對貴州實施“因俗而治”策略,同時為加強管理,對貴州土司進行了歸并和分置。洪武五年(1372年),水西宣慰使靄翠、水東宣慰使宋蒙古歹(宋欽)歸附,朱元璋令將水西、水東二土司合為貴州宣慰使司,靄翠、宋蒙古歹分別襲正、副宣慰使,設司署于今貴陽,安氏親領“水西十三則溪”,宋氏親領“洪邊十二馬頭”。將思州田氏劃分為思州宣慰使司和思南宣慰使司,播州宣慰使司照舊。明代,貴州土司以水西阿哲部(明洪武時賜漢姓“安”,后稱“水西安氏”)、水東宋氏、播州楊氏和思州田氏實力最為強盛,被稱為貴州“四大土司”。此外,在貴州境內設立了若干安撫司、長官司及土府。

貴州建省準備

明朝廷在安定貴州后,一方面延續元代的土司治理模式,一方面加強移民和屯軍,積極推行衛所制度,整頓驛傳與道路,強化中央王朝對貴州的管理,同時因軍事戰略的需要,積極開發貴州,為征伐云南做準備,為貴州建省作政治、軍事、經濟之準備。

洪武十五年(1382年),云南戰事結束后,朱元璋擔心“大軍一回,云南又成孤懸”,若無后盾,“雖有云南,亦難守也”,為加強對云南的控制,明王朝將戰略重點轉向貴州,同年置貴州都指揮使司,強化貴州的軍事布置,并沿驛道遍設衛所,以軍事控制貴州,穩定云南形勢,同時多措并舉加強對貴州的開發。

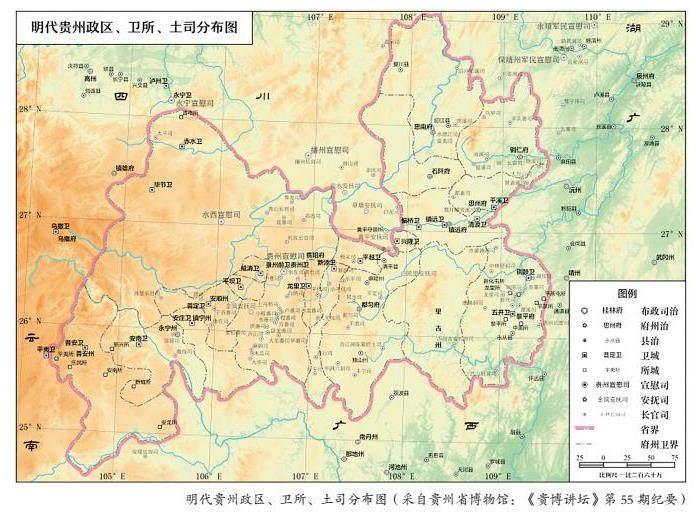

貴州衛所的設置,最先于洪武四年(1371年)開設貴州衛和永寧衛。次年,貴州衛指揮僉事馬燁在元代順元城基礎上修筑了貴州衛城。洪武十五年(1382年),設立貴州都指揮使司后,掀起了衛所建立的高潮。洪武十五年(1382年),在貴州境內設立了烏撒衛、水西衛、普安衛、尾泗衛、普定衛、黃平衛。其后,又陸續設了一些衛所,為保障湖廣入云南驛道的順暢,洪武十八年(1385年)后,在貴州又建立了大量衛所。貴州衛所大部分在洪武年間設立,其后很長一段時間變化不大。明朝在貴州境內設置了二十九個衛所,分屬于貴州都指揮都指揮使司和湖廣都指揮都指揮使司。明朝末年,貴州都司轄十八衛、二守御千戶所,位于貴州境內屬湖廣都司管轄的有六衛。貴州都指揮使司與貴州宣慰司同城,貴州衛和貴州前衛設在貴陽,拱衛貴州都司,貴陽以西設威清衛、平壩衛 、普定衛 、安莊衛 、安南衛 、普安衛 ,為“上六衛”;貴陽以東,設龍里衛 、新添衛 、平越衛 、都勻衛、清平衛 、興隆衛 ,為“下六衛”;在川黔滇驛道上設永寧衛 、赤水衛 、畢節衛 、烏撒衛 ,為“西四衛”;在湘黔邊境設平溪衛 、清浪衛 、鎮遠衛 、偏橋衛 、銅鼓衛、五開衛 ,為“邊六衛”,隸湖廣都指揮使司。在明朝以前,貴州大部分地區是土司領地和苗疆生界,衛所的設置使貴州的政治形勢發生極大變化,衛所廣布于大小土司之間,出現“環衛皆土司”的情況。在洪武十五年(1382年)設立貴州都指揮使司后,經過一番治理,在貴州形成了衛所與土司交錯的格局,加強了對土司的管理和統治。明永樂十一年(1413年)貴州建省之前,貴州都指揮使司實際成為明朝在貴州的最高統治機構。貴州都司所轄的衛所通常建有堅固的衛所城,擁有一定數量的土地和田土,以軍戶、余丁及家屬為主體的軍事移民在當地繁衍生息,并以軍屯的方式附著于土地之上。衛所的各級武官除管理軍事外,還兼領民政,組織筑城池、修驛道、征賦稅、興學校、管理土司等重大事務,從這些方面來說,這些衛所是“實土衛所”,成為當地實際的行政管理機構,具有流官統治的性質,開創了土司地區最早的流官統治一種形式,成為改土歸流歷史進程的肇始。

隨著衛所設置,大量移民進入貴州,“移民實邊”使貴州的人口猛增,大規模的移民帶來了巨大的勞動力,成為開發貴州的一股強大力量。伴隨著衛所而來的軍屯、民屯、和商屯進入貴州,以衛所為中心向四周擴散,建立屯堡,促進了貴州田地的開墾,同時先進的生產技術和各種新品種農作物傳入貴州,促進了貴州的開發和經濟發展,為貴州建省和行政建制的完善提供了經濟財力的支持。

明初,為了保證軍事行動的順利進行和加強對貴州的統治,發展道路交通,在元代驛道基礎上大加整治,繼續開拓驛站和驛路,形成縱橫交錯貫通貴州大部的驛道網絡。洪武十四年(1381年),為配合大軍南征云南,增設岳州至辰州馬驛十八處,與貴州境內驛站連接。奢香設“龍場九驛”,開通貴陽府經水西至畢節衛的驛道,加上入播四驛,連通川黔、川滇驛道,開通了黔西北通往四川、云南的貴州西路驛道,東接鎮遠沿水可通沅江,西經烏撒進入云南,北通播州連接四川,促進了黔西北的開發,為經營云南創造了交通條件。洪武十五年(1382年),增設湖廣通貴州九驛,四川通貴州五驛,極大改善了貴州的交通狀況。經過明初對貴州驛道的整治、增設驛站,貴州與鄰近諸省的驛道基本暢通,被納入了全國的驛道體系之中,為貴州建省創造了交通條件。

貴州始成一省

貴州建省是在改土歸流的基礎上完成的,府州縣的設立大多也以改土歸流為基礎,改土歸流貫穿整個明代貴州。明永樂十一年(1413年),思南宣慰使田宗鼎與思州宣慰使田琛相互攻殺,不聽朝廷勸阻,朝廷委鎮遠侯顧成以五萬兵彈壓,并以“妄開邊釁,屠戮善良,抗拒朝命”之罪,將思州宣慰司、思南宣慰司廢除,改土歸流,以思州宣慰司地新置思州、黎平、新化、石阡四府,以思南宣慰司地新置思南、銅仁、烏羅、鎮遠四府,并將原屬二宣慰司的三十九長官司及蠻夷長官司分屬八府。永樂十一年(1413年),以新置八府、貴州宣慰司及安順、鎮寧、永寧三州建立貴州布政使司,治貴州宣慰司城,成為明代第十三布政使司,貴州始為一省。貴州建省,是歷史上中央王朝對貴州的又一次大規模開發,促進了貴州政治、經濟、文化的發展。貴州建省后,逐漸完善省級機構的建置。永樂十八年(1420年),建立貴州等處提刑按擦使司,掌管全省刑名。至此,貴州省三大行政機構貴州都指揮使司、貴州布政使司、貴州等處提刑按擦使司都已經建立,開始了行省的運行和管理。

貴州建省以后,中央王朝的治權不斷深入貴州地區,對地方土司勢力,一方面進一步規范土司制度,使之納入國家統一的職官制度系統,加強對土司的控制和管理;另一方面以軍事武力作后盾,以軍事討伐為主作為手段繼續進行改土歸流,擴大建立府州縣治。此后,貴州省疆域不斷擴展,府州縣不斷增多,貴州省的行政建置逐步完善。

建省以后,貴州改土歸流主要集中在黔東南和黔南地區。永樂十三年(1415年),將普安安撫司改設普安州。正統三年(1438年),廢除答意、治古二長官司,烏羅府僅存烏羅、平頭著可、朗溪三司,不足以單獨立府,將烏羅府并入銅仁府。宣德六年(1441年),改福祿永從長官司為永從縣(今從江)。正統九年(1444年),改施秉蠻夷長官司為施秉縣。成化十二年 (1476年),以元代的八番地置程番府,將程番、小程番等十三長官司及金竹安撫司,劃撥給程番府,隸于貴州布政司。弘治七年(1494年),改思印江長官司為印江縣,改九名九姓長官司為獨山州,改麻哈長官司為麻哈州 ,改清平長官司為清平縣。弘治十一年(1498年),改鎮遠溪洞金容金達長官司為鎮遠縣。隆慶二年(1568年),移程番府入省城,次年改為貴陽府。

萬歷年間,貴州改土歸流進入高潮,主要集中在黔北和黔中地區,中央王朝的統治逐步加強和深入。萬歷十九年(1591年),以貴竹、平伐二長官司地設新貴縣。萬歷二十六年(1598年),改銅仁長官司為銅仁縣。萬歷二十七年(1599年),播州宣慰使楊應龍舉兵反叛,次年,李化龍統帥24萬大軍分八路開啟了萬歷三大征之一“平播之役”,播州被蕩平。萬歷二十九年(1601年)平定播州楊應龍之亂,對播州實行改土歸流,分播州為遵義軍民府(隸四川)和平越軍民府(隸貴州)。同年,改龍泉坪長官司為龍泉縣(今鳳岡)。萬歷三十三年(1605年),改水德江長官司為安化縣。萬歷四十年(1612),改金竹安撫司為廣順州。

崇禎年間,改土歸流主要集中于黔西北地區。崇禎三年(1630年),廢扎佐、青山二長官司。同年,平定“奢安之亂”,明朝對水東宋氏和水西安氏“水外六目”進行改土歸流,以水西“水外六目”之地設鎮西、敷勇二衛,次年廢除水東宋氏,將其在貴陽附近的轄地改為貴陽府親轄,以其所轄“洪邊十二馬頭”改設開州,貴州宣慰司自此衰落,其管轄范圍大為縮小。

順治十六年(1659年),宣慰使安坤歸順清朝,封為水西宣慰司宣慰使。康熙三年(1664年),吳三桂以明將常金玉、皮熊潛入水西為由,統領云南十鎮兵入水西,將水西、烏撒平定。次年奏請將水西改設大定府、平遠府、黔西府,后又將烏撒改為威寧府。至此,貴州四大土司均已不存,僅存數十長官司。雍正年間 ,清朝在云南、貴州、廣西及四川、湖南進行了一次大規模的改土歸流,削弱了土司勢力,有效開發和治理了邊疆,強化了中央王朝在西南少數民族地區的統治,貴州的改土歸流基本完成,對黔東南等苗疆地區的開發也加快進行,貴州進入統一的多民族大雜居小聚居歷史發展新階段。鑒于“苗疆多與鄰省犬牙交錯”,滇、黔、蜀、粵四省鞭長莫及,難以治理,必須重新勘定四省疆界,歸并治權,以便治理邊疆。雍正五年(1727年),朝廷重新劃定四省疆界。清代通過裁并衛所、改土歸流、調整省界等方式進一步完善貴州的行政建置和行政區劃,奠定了現代貴州省的疆域。(責任編輯/張芬)