黔中地區衛所考古

閔凱

明代黔中地區設置衛所最為集中,主要分為三次。

第一次是貴州衛的設立。洪武四年,以平定四川為契機,通川黔一線,設貴州、永寧二衛,是為貴州衛所建制之始。

第二次,洪武十四年,朱元璋派遣傅友德等帥軍經貴州平定云南梁王,為了鞏固湘滇黔一線的暢通,沿線分置衛所,貴州東側有龍里衛、新添衛、平越衛、清平衛、興隆衛、都勻衛,史稱“下六衛”,西側分別為威清衛、平壩衛、普定衛、安莊衛、安南衛、普安衛,史稱“上六衛”。洪武二十四年八月,又于貴陽城南置貴州前衛指揮使司。

第三次則是平定水西之后,以水西水外六目地置鎮西衛,領威武守御千戶所、赫聲守御千戶所、柔遠守御千戶所、定遠守御千戶所。以扎佐長官司改置敷勇衛,領于襄守御千戶所、息烽守御千戶所、濯靈守御千戶所、修文守御千戶所。

貴州衛、貴州前衛即省城,與宣慰司、貴陽府、新貴縣同城而治。位于今貴陽市南明區。其城始筑于元順帝至正年間(1349年前后),初為土城。明代改為石城,并幾次擴建。

鎮西衛城曾“行旅云集,商賈星羅”

鎮西衛城位于清鎮衛城。崇禎三年(1630年)筑城,設東、南、西、北四門,以加工方正的石材壘砌,平面布局呈橢圓形。康熙二十六年(1687年)撤衛,與威清衛合并置清鎮縣,改名衛城至今。

民國《清鎮縣志稿》記載:明鎮西衛城,俗呼衛上……城今尚完好。開四門,內分東、西、南、北四大街及數小街,視縣城略小。然縣城本合老新二城而成。往昔行旅云集,商賈星羅,惟在新城。老城形成冷靜。衛城則住居者、過往交者易者萃聚一城中。清咸同光宣間,煙泥暢銷,外商爭先至此,因而吸引他葉,并駕活躍,市容較縣城為盛。今清畢馬路貫通老城后,復自衛城之南穿入經城北而出,兩城盛況可曰伯仲。

經考古調查,明鎮西衛城坐落于低山丘陵地帶,東部、西部、西北部環山,三山之間地勢較為平坦。跳蹬河從城址西南部由南向北流過,相距約800米。城址平面近橢圓形,城內面積4萬余平方米。城內現為衛城鎮所在,民居密布,分為東門、西門、南門、北門四村。由于自然風雨的侵蝕和人類生產生活活動的影響,又因年久失修,目前大部分城墻已消失,僅存東、西殘垣兩段。東段,位于東門村的東山上,城墻順山脊直上山頂,弧狀,殘長約750米。西段位于城址西部山上,小地名水池上,墻體亦是順山脊修建。城墻殘高3.05米、寬4.9米。西部城垣保存較差,大部分僅保留墻基底部一層石料,殘高在0.5-1米左右。現在的城門所建位置為原南門遺址,于2017—2019年建成。東門舊址位于東門部兩山山坳處,今已毀。

奢香夫人曾在濯靈所

設六廣驛

鎮西衛、敷勇衛所領八個駐外千戶所均有筑城,但至今保存有城垣等遺跡的僅有赫聲所、威武所、柔遠所、濯靈所。

濯靈所位于貴陽市修文縣六廣鎮廣城村村莊西部山頂。遺址占地面積1300余平方米。建于洪武十九年(1386年),貴州宣慰使司宣慰使奢香所辟“龍場九驛”之一六廣驛于此。崇禎三年,建濯靈所城于此。

按道光《貴陽府志》記載“六廣城,在修文縣北,明崇禎時建,為濯靈所。”城“六里三分,高一丈六尺”“清康熙初年裁所,稱六廣城,黔西協六廣汛把總駐此。舊系石城,近多坍塌,惟東南北三門尚存,居民三十余戶,城內有明守御千戶所地址,現以官產變賣無存”。

經考古調查,濯靈所城址建于山頂,坐南向北。平面呈不規則四邊形。現殘存垣墻長70余米,位于城內頂部,當地人稱“營上”,殘墻高0.6—1.2米。頂部墻體內部為素土夯筑,外部以方整石砌筑。留有南門和北門,現殘存南門遺址。西南部殘存局部土墻,墻體中包含一些碎瓦片,殘高至1.6米。后因“改土歸流”后驛站棄用,20世紀60年代,六廣鎮下遷,驛城變為耕地。

四百年前的赫聲所是一個毛石硐城

赫聲所建于崇禎三年(1630年),為鎮西衛所轄。同年筑城。

按民國《清鎮縣志稿》記載:“周七里三分。高一丈八尺。崇禎三年建。此城為毛石硐城。門五,東、南、西、北四門外更有小南門。現有少數住戶。城身半倒塌。北門已毆。城內一小山矗立。小山前建一關帝廟。廟前可見鴨池河對岸黔西之大小關。”

經考古調查,城垣遺址位于貴陽市清鎮市新店鎮茶店村后山上。城址坐北向南,處于山體南麓斜坡之上。現僅存西南部一門洞及局部城墻,城址平面形狀和面積不詳。城門處于兩山山坳處,門洞高4米、寬3.37米、進深3.37米。門洞兩側各殘存城墻一段,城墻厚3.6米。門洞及石墻均系石砌,門洞處石材加工更為規整。占地面積約為250平方米。頂端有一石塊被人為破壞,其余城墻遭到破壞嚴重。此城于2018年被清鎮市人民政府公布為縣級文物保護單位。

威武所舊址到底在安順還是貴陽?至今仍有爭議

威武所,設于崇禎三年(1630年),明代為鎮西衛所轄。至清康熙二十六年(1687年)改屬平壩衛。

關于威武所的舊址存在兩種說法,其一是位于安順市平壩區樂平鄉樂平村東北角。經考古調查,該城分上下兩城,上城坐落于樂平村東北較為低矮的西門坡山頂上,較為平緩,下城位于上城西北面至穿洞河,東南高西北低。上城平面為規整的橢圓形,東西長約240米、南北寬約220米,城內面積3.7萬余平方米。北城垣與下城共用一面城墻,距離穿洞河約280米。城內現為耕地,地勢高低不平,南高北低。東南西三面城墻保存較好。城墻采用常規的中間填沙土,兩側用規整的大小不一的青色條石包砌而成,東南西三面城墻現殘存最高可達6米,寬約1.5米,殘長約300米。原有城門四處,今均被毀。保存有“柔遠城青龍寺常住碑記”一通。下城平面為不規則的長方形,東西長約480米、南北寬約180米,城內面積7.8萬余平方米。南抵上城北城墻,北抵穿洞河南岸約50米,東西均由上城向下延伸。下城多為居民房,位于穿洞河南岸一級臺地上,南高北低,在西側與上城連接處有一段殘存下城西墻,高2.3米,長5米。除西側與上城連接處有約5米的城墻殘存以外,其余城垣均已被毀。城內密布現代民居。

另一種說法位于貴陽市清鎮市站街鎮老城村。平面布局呈橢圓形,周長約4500米,原設東、南、西、北四門,現殘存西門及殘垣一段。西門坐東向西,門凈高至平面3.4米,寬3.2米、進深7.6米、高3.2米;殘垣殘長300米,殘高6.6米、厚3.2米。2018年被清鎮市人民政府公布為縣級文物保護單位。

兩種說法哪一種更為準確呢?民國《清鎮縣志稿》關于兩者說法認為,“謂明制,所有千戶,有副千戶,有鎮撫。威武千戶駐威武城。其副千戶鎮撫或駐此老樂平、新樂平也。存之以俟識者。”

這些市、縣的城區,

都曾是衛城

平壩衛,即今平壩區城區,明洪武十八年(1385年)設平壩衛,二十三年(1390年),世襲指揮金鎮始筑城。萬歷四十三年(1615年)、崇禎三年(1390年)增修。設四門。城周長3.8千米,城墻高、寬3米。地處平壩,“地當沖要,城壓平原。山擁村墟,水環城郭。背負崇岡,面臨沃野,田疇彌望。”現存城墻西水關觀音山腳至老虎巖一段,位于安順市平壩區城關鎮信全村中學,兩側為矮小山丘。占地面積297平方米。殘長90米,殘高1—4米。

普定衛,即今安順市城區。城始筑于洪武十四年,又有云“洪武五年安陸侯吳復建”。其城“甃以石,門四,東曰朝天,南曰水安,西曰懷遠,北曰鎮夷。城樓四,水關三,城鋪五十五,周一千四百丈,高二丈五尺”。弘治《貴州圖經新志》載:圍七里一百五十步。城址所處黔中平壩,被譽為“山川扼塞,屹為邊壘。襟帶三州之區,控引百蠻之域。”隨著城市的發展,城墻大部分被拆毀,現僅存南水關東側30余米殘段,位于安順市區南化路北段局部,城墻殘長30米、高5米、基寬5.5米。2007年,經安順市人民政府批準公布為市級文物保護單位。

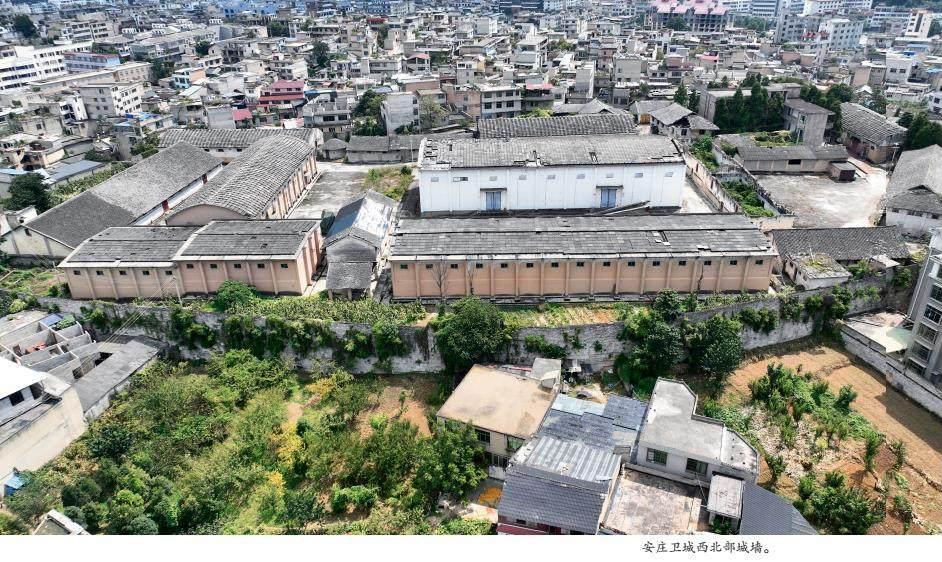

安莊衛,即今日鎮寧布依族苗族自治縣城。衛城于洪武二十五年指揮陸秉所建,甃以石。周七百八十丈;門四,東曰朝陽,南曰永清,西曰鎮夷,北曰迎恩。城址處于平壩之中,“城門落底稍平,余俱坡嶺”“萬山為之屏,翰兩江據其左右”。城平面近矩形,城墻環繞于縣城四周,現存縣糧食局城墻段265米,公安局看守所城墻段125米,鎮寧民族中學城墻段80米。墻體外為石砌,內為夯土,殘高5.8米,基厚5.8米,頂厚2.34米。設有東、南、西、北四門及東、西水關,現均已毀,今于北門舊址處新修北門。1985年公布為省級文物保護單位。城內另存鐘鼓樓遺址,位于人民路北端,地處城中心位置。面積310平方米。原名瞻云樓,始建于洪武二十二年。

另有龍里衛、新添衛,分別位于今龍里縣城和貴定縣城。原來的建筑遺存在城市發展中幾乎被拆除殆盡。(責任編輯/謝予謙)

考古調查小結:

黔中地區多中低山丘陵,廣闊的平壩穿插其間,故而黔中地區是貴州境內相對最為平坦的一塊區域。在黔中地區的衛城,多處于平壩之中,部分城垣低山丘陵修建。故而形成“城壓平原”之勢。城市的平面形態上,多較為規整,其中以平壩衛、安莊衛為代表,呈矩形。良好的地理環境為衛所城市建設及其發展提供了沃土,盡管衛城的戰略意義下降,但是這一地區的衛城也得以發展至今,仍為貴州的市縣城市。