黔東南地區(qū)衛(wèi)所考古

閔凱

洪武十八年至永樂(lè)二年間,黔東南地區(qū)先后設(shè)置五開(kāi)衛(wèi)、古州衛(wèi)、銅鼓衛(wèi)及平茶、中潮、銅鼓、新化、亮寨、黎平、龍里等守御千戶(hù)所。這些衛(wèi)所幾乎都出于軍事防御需求而建。

五開(kāi)衛(wèi)、銅鼓衛(wèi)、隆里守御千戶(hù)所是具有代表性的衛(wèi)所,文物遺存較多。其中,隆里所城保存較為完好,也是貴州衛(wèi)所的重要代表名片。如今,也成為貴州重要的旅游目的地。

五開(kāi)衛(wèi)城如今依然可見(jiàn)兩座石拱門(mén)

五開(kāi)衛(wèi)衛(wèi)城位于黔東南苗族侗族自治州黎平縣德鳳鎮(zhèn)雙鳳社區(qū)城東和南泉社區(qū)城南。衛(wèi)城周邊山水圍繞。城南有南泉山脈環(huán)繞,北有北門(mén)山脈圍攏,形成上至五開(kāi)下至羅團(tuán),長(zhǎng)寬分別十公里、三公里的槽型盆地。龍溪河,即福祿河沿北門(mén)山腳流入清水江。城內(nèi)有五座連綿的五垴山。

五開(kāi)衛(wèi)衛(wèi)城始筑于洪武十九年,征虜將軍周驥筑土為城。至洪武二十三年(1390年),指揮使姜瞻以石成垣。嘉靖《湖廣圖經(jīng)志書(shū)》記載:“周?chē)磺Ф俣嗾桑叨梢怀撸╅熑桑钜徽桑瑸殚T(mén)四,角樓、串樓、月城樓備焉”。永樂(lè)十二年知府司祥、正德間知府祝壽孫繼魯、萬(wàn)歷年間知府袁表、崇禎間知府熊廷相、于元葉先后重修。新中國(guó)成立后因城鎮(zhèn)擴(kuò)建逐年被毀,現(xiàn)僅存殘段和東、南兩座石拱門(mén)。

經(jīng)考古調(diào)查,五開(kāi)衛(wèi)衛(wèi)城如今依稀可見(jiàn)部分遺存。南城門(mén)寬4.1米、高4.56米、進(jìn)深5.8米。南門(mén)內(nèi)東側(cè)城墻3米高處嵌有明天啟年間黎靖參將陳天策石刻題記,寬0.67米、高0.35米。南門(mén)洞頂有一方形天井,頂部用木材交錯(cuò)搭建并鋪以類(lèi)似塑料的防雨層,部分被雜草覆蓋,部分風(fēng)化。現(xiàn)存東城門(mén)頂部被現(xiàn)代人用水泥鋪筑,原有登頂城門(mén)頂部的階梯表面被現(xiàn)代人鋪設(shè)有一層新石板,城門(mén)整體部分被雜草覆蓋,部分風(fēng)化。東城門(mén)寬5米、高4.8米、進(jìn)深14米,兩側(cè)還各有近10米長(zhǎng)的城墻存在。

建在山頂?shù)你~鼓衛(wèi)城,當(dāng)初人口規(guī)模近萬(wàn)

銅鼓衛(wèi)衛(wèi)城位于黔東南苗族侗族自治州錦屏縣銅鼓鎮(zhèn)銅鼓村。坐落于一個(gè)三角形壩子中間的一座較矮的山頂,平壩中一條河流從東北向西南流過(guò),注入亮江。山頂較為平緩,西高東低。

文獻(xiàn)記載,洪武三十年九月,命“各以護(hù)軍一萬(wàn),銅鼓衛(wèi)新軍一萬(wàn),靖州民夫三萬(wàn)余筑銅鼓城,每面三里。城池宜高深,坊巷宜寬正,營(yíng)房行列宜整齊,期十一月訖工,令銅鼓衛(wèi)指揮、千、百戶(hù)守之。其銅鼓軍士除留一千守衛(wèi),余從總兵官征進(jìn),至耕種時(shí)仍還本衛(wèi)。”

衛(wèi)城“城垣周?chē)傥迨桑叨啥撸熞徽啥撸瑸殚T(mén)四,串樓、箭樓悉備。”萬(wàn)歷四十三年,“城墻基址盡被雨傾,申詳巡撫,動(dòng)項(xiàng)興修。”至清雍正五年改為錦屏縣,此后長(zhǎng)期作為縣城。至1914年遷至三江鎮(zhèn),即今治。

銅鼓衛(wèi)衛(wèi)城的平面近似長(zhǎng)方形。南北寬約670米、東西長(zhǎng)約720米,城內(nèi)面積32萬(wàn)余平方米。城內(nèi)即為今銅鼓鎮(zhèn)所在,大部分為現(xiàn)代民房。城內(nèi)西部較高,今多為田地,局部隆起,亦有溝壑。中部平坦,南北向干道聯(lián)接南北門(mén)。東部為緩坡地帶,居中一東西向干道與南向干道在城中心相連。干道兩側(cè)民房排列,間有較筆直的巷道。仍可見(jiàn)早期“坊巷宜寬正,營(yíng)房行列宜整齊”的城內(nèi)布局。城墻周長(zhǎng)約2400米。局部在現(xiàn)代道路和房屋修建過(guò)程中破壞,其余保存較好。系板夯筑成,剖面中夯層明顯。現(xiàn)存高度多在2米以上,最高5米有余。城墻寬在5米左右,城門(mén)處墻體最寬達(dá)12米。南門(mén)處城墻為半月形凸出,可能早期存在甕城。在西門(mén)兩翼城墻以加工方正的條石包砌,可能是重修之時(shí)改善之舉。

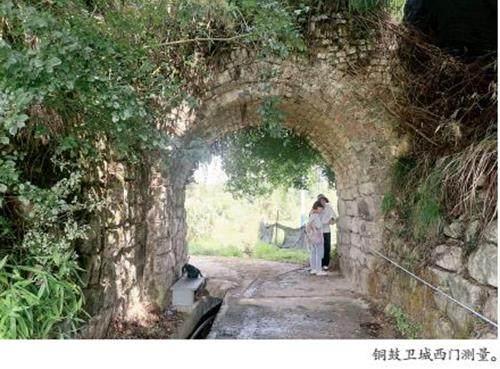

原有城門(mén)四處,今南門(mén)、東門(mén)因修建道路被毀。西門(mén)、北門(mén)保存較好。西門(mén)系磚石混合砌成的拱門(mén)。門(mén)址底部以加工方正條石壘砌,間以石灰粘合。起券位置用青磚砌筑。門(mén)寬3.23米、高3.17米、進(jìn)深2.3米。所用皆為青磚,磚長(zhǎng)35米、厚11米、寬17.3厘米。此處城墻最厚約12米。兩側(cè)10余米城墻均以條石包砌。北門(mén)均系加工方正的條石壘砌,亦為拱門(mén),石塊間以石灰粘合。門(mén)寬3.28米、高4.7米、進(jìn)深2.76米。兩側(cè)為土墻,最高處5.1米。城內(nèi)布滿(mǎn)現(xiàn)代民房,未發(fā)現(xiàn)早期遺跡。

銅鼓衛(wèi)衛(wèi)城區(qū)域內(nèi)的田間地表散落有少量瓷片。村寨中隨處可見(jiàn)有精美雕飾的石柱礎(chǔ)和其他建筑構(gòu)建。城內(nèi)東部尚有經(jīng)過(guò)翻修的昭勇將軍祠堂。今城址周邊分布有明墓,如昭勇將軍墓、楚王妃子墓。根據(jù)走訪(fǎng),周邊尚有一定數(shù)量明墓,但尚未明確。

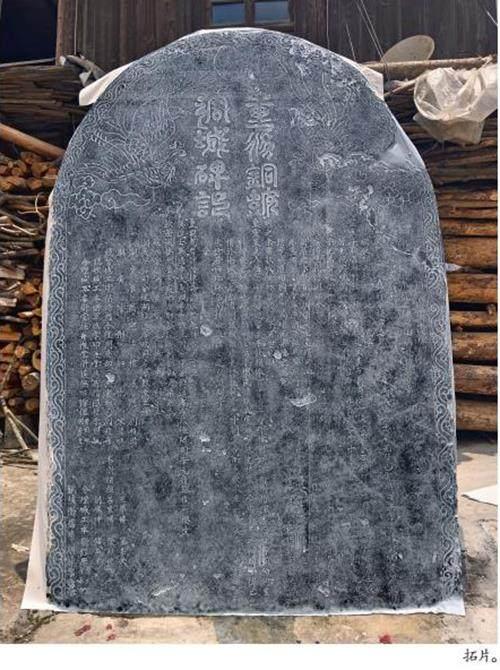

東門(mén)舊址處現(xiàn)存“重修銅鼓周城碑記”一通。圓首,碑首線(xiàn)刻“雙鳳朝陽(yáng)”圖,間飾祥云,居中陰刻“重修銅鼓周城碑記”。邊飾卷草。碑寬1.35米、地表以上高1.96米、厚0.31米,碑身下部為水泥混合土掩蓋,深度不詳。正文為陰刻楷書(shū)。

如今當(dāng)?shù)孛癖娨詽h族為主,以劉、徐兩姓為主,而在當(dāng)時(shí)許、徐、劉、楊、李等家族均是大族。當(dāng)?shù)亓鱾縻~鼓衛(wèi)城原“城內(nèi)三千七,城外七千三”,反映了當(dāng)時(shí)衛(wèi)城的人口規(guī)模之大。如今銅鼓衛(wèi)城之地作為當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)治地,而其他衛(wèi)所多為如今市縣治地,銅鼓衛(wèi)城略顯蕭條,讓人概況。而這種轉(zhuǎn)變,也是源于早期建城基于突出軍事防御需求,對(duì)于生活便利、發(fā)展擴(kuò)展的限制,隨著其戰(zhàn)略意義的降低,難逃衰落的命運(yùn)。矗立的城墻、周邊職官的墓葬,又顯示了此城當(dāng)初的輝煌。

隆里城所保存較好,成重要旅游目的地

五開(kāi)衛(wèi)下領(lǐng)中潮、黎平、隆里、新化、新化亮寨、銅鼓、平茶、平茶屯、中右、中中等千戶(hù)所,均有筑城。今存隆里所城,保存較為完好。

隆里守御千戶(hù)所,原又稱(chēng)“龍標(biāo)寨”“龍里”。洪武十八年(1385年)平定古州吳勉起義后,置龍里守御千戶(hù)所。至順治十五年(1658年),取隆盛之意,由“龍”改“隆”,千戶(hù)守御所更名為隆里所。所城位于黔東南苗族侗族自治州錦屏縣隆里鄉(xiāng)隆里所村。

隆里城所地處山間盆地,地勢(shì)開(kāi)闊,四周群山環(huán)抱,龍溪河從古城西側(cè)自西南向東北流過(guò)。當(dāng)?shù)赜袀髡f(shuō),舊“龍里”之名即取于龍溪河蜿蜒如龍之勢(shì)。文獻(xiàn)記載,城始建于明洪武十九年(1386年),時(shí)為土墻,天順六年(1475年)用石頭加固。

城址平面呈近方形,邊長(zhǎng)約250米。城內(nèi)面積近約60000平方米。城墻周長(zhǎng)近1000米,高3米、寬3米不等。其最具代表性的建筑包括東門(mén)(清陽(yáng)門(mén))城樓、南門(mén)(正陽(yáng)門(mén))城樓、北門(mén)(安定門(mén))城樓、西門(mén)(迎恩門(mén))城樓、護(hù)城河以及僅存北門(mén)一段較完整的一段北門(mén)古城墻。北門(mén)古城墻多處被村民拆作宅基地,僅存北門(mén)一段較完整。

護(hù)城河開(kāi)鑿于明洪武年間,環(huán)古城墻外延1500米、寬10余米。4座城樓和古城墻于2005年經(jīng)過(guò)維修;護(hù)城河大部分河段仍是民居住宅點(diǎn),河內(nèi)多處流水不暢,現(xiàn)恢復(fù)東門(mén)右側(cè)100米外一段護(hù)城河。

城內(nèi)布局緊湊,規(guī)劃有序。千戶(hù)所治位于城中心,其前面東西向?yàn)橐桓傻溃嫌譃橐还P直干道。巷道多作“丁”字形與干道連接。當(dāng)?shù)貙⒊侵懈窬址Q(chēng)為“三街、六巷、九院子”。

隆里所村以漢族居多,村民均為明代屯軍士兵的后裔。隆里古城是中國(guó)較早建設(shè)的生態(tài)博物館之一,被列為第三批“中國(guó)歷史文化名村”、省級(jí)歷史文化名鎮(zhèn)、省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄。2013年,城內(nèi)古建筑群經(jīng)國(guó)務(wù)院公布為第七批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。(責(zé)任編輯/謝予謙)

考古調(diào)查小結(jié):

貴州的衛(wèi)所設(shè)置多是圍繞“一線(xiàn)路”進(jìn)行,故而被稱(chēng)之為“交通型”衛(wèi)所。黔東南地區(qū)的衛(wèi)所設(shè)置稍有不同,這個(gè)區(qū)域的衛(wèi)所以管理生苗疆界為目的。

文獻(xiàn)記載“思州諸洞蠻作亂,命信國(guó)公湯和為征虜將軍,江夏侯周德興為之副,帥師從楚王楨討之,乃于諸洞分屯立柵,與蠻民雜耕。”“楚王統(tǒng)戎平定苗亂,特設(shè)此衛(wèi),介乎五開(kāi)、靖州之間,以遇絕苗寇出沒(méi)之路。”

由此可見(jiàn),黔東南地區(qū)的衛(wèi)所幾乎都出于軍事防御需求而建,因此,對(duì)于生活便利、發(fā)展擴(kuò)展的限制,隨著其戰(zhàn)略意義的降低,難逃衰落的命運(yùn)。