黔西北地區衛所考古

閔凱

“控制夷羅,屏蔽云貴。”黔西北地區衛所的設置主要為了控制川滇黔通道。

最早在洪武四年平定四川之后,遂建永寧衛。

洪武十五年正月平定云南之際,置烏撒衛、烏蒙衛。烏蒙衛后改為畢節衛。初隸屬于云南都司,永樂年間改屬為貴州都司。

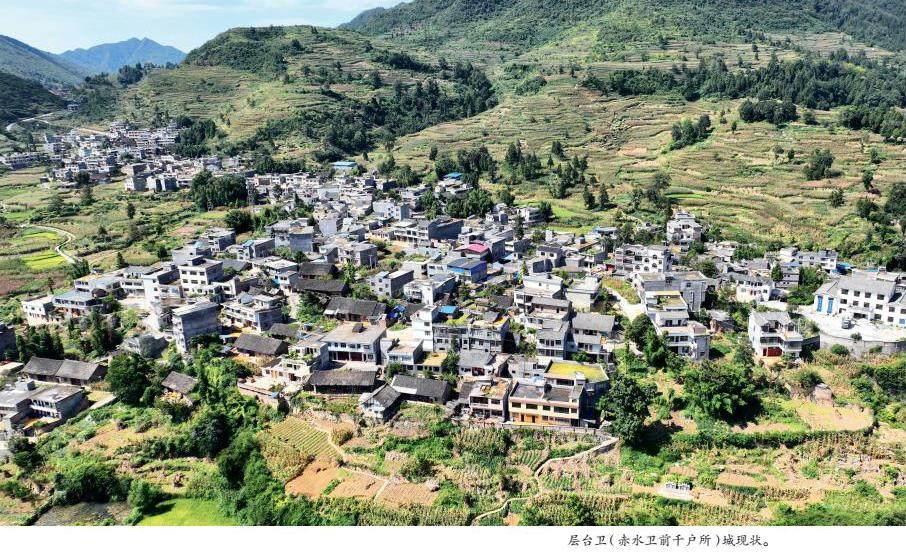

洪武二十一年,“陜西指都指揮馬燁征南還,言瀘州與永寧接壤,乃諸蠻出入之地,宜置兵”,遂調長安等衛一萬五千二百二十名官軍以置“瀘州、赤水、層臺三衛指揮使司”。因“層臺衛地多山林少平衍,難于耕稼,軍餉不給,至是命置衛于建昌,徙層臺衛官軍實之”。二十七年廢衛置赤水前千戶所,隸貴州都司。

洪武二十三年,析永寧宣撫司地置普市守御千戶所。

普市所、永寧衛、赤水衛今位于四川省境內。烏撒衛治即今威寧彝族回族苗族自治縣城區內,相關遺存已經消失。畢節衛城即位于今畢節市七星關區城區內,城始建于洪武二十一年(1387年)。“城周六里八十步,周開五門,東曰武安,東之南曰通事,南曰正,南西曰定,西北曰拱北。”市西鎮和平社區鐵匠路中段現存城墻鐵匠街段,墻體殘長100余米,寬3-5米,厚1米。墻體以加工規整的條石包砌。

層臺衛,即赤水衛前千戶所,位于今畢節市七星關區東北35公里的層臺鄉官廂城村。地處臺地之上,臺地較為平緩,北高南低。東部為狹長形壩子。洪武二十一年設層臺衛時筑城。萬歷六年兵備副使黃鏌“繼建官廂城,平田安民居之”,明末毀于戰亂。“時層臺千戶所,在赤水、永寧二衛之間,城毀于賊,無以當要害,保傷殘,復流移。顧其地低洼,又發瘴,不可居,遂擇地而城。”此城遂廢。清乾隆《畢節縣志》載:“層臺站城,明洪武十三年建,周圍六百余丈,女墻一千二百余垛。”城平面形狀不詳。城內地勢高低不平,為今層臺鎮官廂城村所在,民居密布。城墻走勢依據地形。現存南部墻體,東西走向,僅存城垣下部地坎部分。采用常規的中間填沙土,兩側用規整的大小不一的青色條石包砌而成。殘長約100余米,最高可達6米,寬約1.5米。原設東、西、南、北四門,現四門均毀。

原有七星關千戶所城,萬歷《貴州通志》云“洪武十五年穎川侯傅友德筑城,分后千戶所官一員,軍二百戶,守之。永樂十五年甃以石。圍四百四十五丈。門二,南曰武寧,北曰大安。”位于今畢節市七星關區楊家灣鎮七星村,處于六沖河上游,是畢節衛至烏撒衛的必經之路,戰略位置重要,現存局部古驛道,但城址今已消失。(責任編輯/謝予謙)

考古調查小結:

黔西北地區衛所的遺存較少,考古調查中,僅畢節衛城殘存百余米城垣,層臺衛僅殘存城垣下部地坎部分百余米。如今對該地區的衛所了解,多來源于文獻記載,主要為了控制川滇黔通道而建。