黔西南地區衛所考古

閔凱

黔西南地區衛所包括普安衛、安南衛。前者應軍事需求而建,突出防御功能,后者應管轄需求而建,更加宜居,也相對繁華。

洪武十四年(1381 年)十二月,設置普安衛,領平夷、安南、樂民、安龍守御千戶所。有文獻記載“征南將軍潁川侯傅友德、左副將軍永昌侯藍玉、右副將軍西平侯沐英率大軍由辰沅趨貴州進攻普定,克之,羅鬼、苗蠻、犵狫聞風而降,至普安復攻下之,乃留兵戍守。”

洪武二十三年置安南衛指揮使司,隸貴州都司,設衛治于江西坡,二十五年遷于尾灑堡,即今治,領千戶所五。江西坡后置為江西坡鋪,文獻中形容“居人頗眾”,意味居住人口多。

普安衛城

曾出土綠松石珠等器物

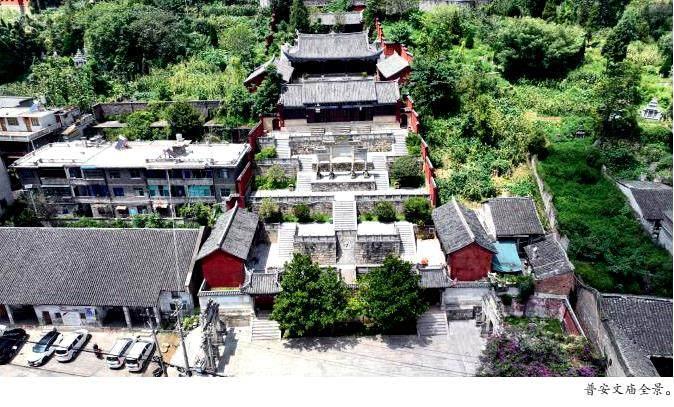

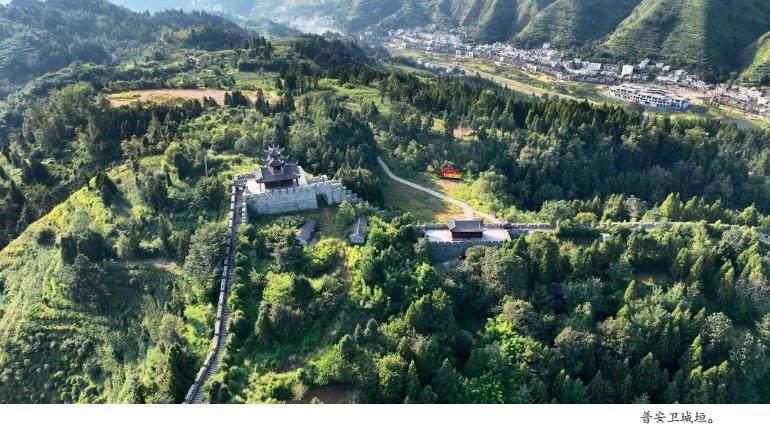

普安衛衛城即今六盤水市盤州市老城區。

文獻對普安衛衛城的周邊環境及衛城規模有記載:“在鳳凰山內外皆石,西門臨山頂,左右至南北門,俱隨山崖其險可倚,東門一帶居于平麓,有濠。西南陡峻多石。”

嘉靖年間的《普安州志》提到普安衛建城始末及當時衛城的遺存狀況:“普安衛城,洪武二十二年始創立城墓于番納牟山之陽,指揮僉事鄭珍等先立排梁,二十五年指揮使王威等始筑土城,用石包砌其城塹,制度皆因山形,西高東下,為之西向,太半皆峻陡,獨東北一面平坦,在城□千戶所共守。城周圍八里五分髙二丈三尺,池按舊志除城腳山陡及城門去處倶不開外,共計一里零二步,今皆為平地矣,城門四處:東雍熙、南廣居、西崇仁、北鎮遠。鼓樓一座,即鎮遠門樓,洪武年間指揮王威建。鐘樓一座,在城內普濟倉之下。城鋪二十四所。敵臺三座。”

經考古調查,康熙二十六(1761年)年省衛入州,遂為州城。衛城平面呈圓形。城址城內東部、南部平坦,為主要活動區域。西、北為山體斜坡,今亦少民居,多為林地。現存北門鼓樓及東西向石城一段,總長1100余米,殘高1.2-5米。城基石砌。城墻內用素土夯筑,外以方整石包砌。西門門洞尚存,“崇仁門”石匾亦存。北門采用縱聯分節并列拱券,拱跨5.87米、高5.5米。北門處城墻高9.9米。門洞高9米、寬6米、深23.8米。今修復了北部山上城垣,以供游覽。北門鼓樓,又稱“鎮遠樓”。清光緒十二年(1886年)修繕。現鼓樓為民國17年(1928年)仿昆明“近日樓”重建。2001年再次維修。坐西南向東北。面闊五間,通面闊22米,進深四間,通進深8米,穿斗式木結構重檐歇山青筒瓦頂,前后帶雙步廊,隔扇門窗。現為省級文物保護單位。

1954年盤縣(今盤州市)糧食庫修建過程中,出土器物24件(套)。包括銅香爐、高頸長流錫酒壺、圓形錫茶壺、圓形錫奩、錫盒、青花瓷碟、仿宣德弦紋瓷碗、仿成化弦紋瓷碗、青花串枝牡丹碗、青花松竹梅碗、青花折枝梅碗、青花牡丹雙鳥盅、青花菊石酒杯、青花梅枝酒杯、青花人物瓷碗、青花人物酒杯等,貨幣包括弘治通寶、嘉靖通寶、萬歷通寶、天啟通寶、崇禎通寶。

1978年,盤縣(今盤州市)水塘區長房子出土一批器物。包括雙魚鏡、八卦鏡、為善最樂鏡、松鶴鏡、萬歷通寶、牡丹花形金帽飾、金環、梅花形金飾、綠松石珠、青釉罐、黃釉罐等。城內尚有文筆塔、迎恩橋等。

安南衛城周邊分布明代墓葬遺存

安南衛城位于晴隆縣蓮城鎮。建于眀洪武二十五年(1392年),為安南指揮使梁海修筑。因“隨九山之高下,狀如蓮瓣”,故名“蓮城”。城“周圍七百九十七丈,高一丈七尺,寬七尺,門四,城樓四”。康熙二十六年裁衛改縣,遂為縣城。

經考古調查,安南衛城今存“永通門”及殘墻數段,位于晴隆縣蓮城鎮中心社區六組。墻殘高0-6.99米,寬0-2.33米,皆為青石與石灰泥漿壘砌而成,殘垣四處可見。永通門即為西門,以規整石材拱砌而成,通高4.35米、拱寬9.5米、基寬2.3米。城內尚有安南衛署舊址位于晴隆縣蓮城鎮中心社區六組縣委黨校內,清順治十八年(1661年)安南衛守備程壁將原建于城西的安南衛署移置此處。

玉皇閣遺址,位于晴隆縣蓮城鎮南街社區二組金鐘山巔,舊名“南峰寺”。始建于明代正德年間(1506至1520年間)。現存基石、臺階等。

南觀遺址位于晴隆縣蓮城鎮南街社區四組玉枕山巔,為安南衛指揮使梁海繼建衛城后倡建,明末因失修而圮。現殘存山門及殘墻,墻長100余米。

東觀遺址又稱元帝廟,位于蓮城鎮東北社區八組獨秀山山巔。始建于明代,具體時間不詳。毀于1960年前后。

城鎮周邊分布有沐國公墓、窯上墓群、張志皋墓、獨秀山墓群等明代墓葬遺存。

普安衛及安南衛下設的所,

均筑城

普安衛下設平夷所、樂民所、安籠所、安南所。按萬歷《貴州通志》記載,此四千戶所具筑城于洪武二十二年。

平夷千戶所,洪武二十一年千戶劉成創立于魯勒舊,“樹柵置堡”,洪武二十三年移至府治西二百里的香羅山上,“城周圍一里零二百六十步高一丈二尺,池今平,城門四處,城樓四座城鋪十座”。

樂民所,洪武二十二年七月百戶戴容等創托落堡在府治南一百里的夾牛山上,二十六年六月改設為樂民所,“城周圍一里零一百八十六步,髙一丈二尺,城門一處,城樓二座,城鋪九座”。

安南所,洪武二十年七月千戶不帖杰等創立安南堡于楊那山下,二十六年六月改設為安南千戶所,“因山為垣,極陡峻。城周圍一里零二百步,高一丈二尺,城門三處,城鋪十座,池原無。”正統十年徙于羅渭屯。

平夷所、樂民所、安南所三所治地均已經沒有相關文物遺存。

安南衛下設新城所、新興所。

新興所,康熙二十六裁,移普安縣治于此,知縣羅在廷改筑,周圍1里三分,高一丈,門四;即今普安縣,居萬山之中,絕少平曠之地。

新城所,城建于洪武年間吳復修建。康熙十年裁,順治十八年設普安縣于此,后改為普安縣丞所駐,即今興仁市。現殘存石墻97米,殘稿2.4—4.5米,頂寬0.5米。

陸關堡遺存半圓形城墻

陸關中左所遺址位于黔西南布依族苗族自治州興仁市東湖街道辦事處陸關村城上組。

所址坐落于一個小山包上,四周為廣闊壩子。山丘西部為小型湖泊。西距原新城所直線距離5.5公里左右。建于正統八年(1443年),因千戶所千戶姓陸,故稱陸關堡。

陸關中左所平面呈橢圓形,東西寬約140米、南北長約220米,原城址面積約余23000余平方米。原城墻周長估計570余米,現存東部半圓形城墻300余米,殘高1—3米,殘寬約1米,城內東高西低。原有城門東西兩座,東門已毀,西門現存北側基石,進深2.6米,殘高1.2米。城內東高西底,民居建筑密布。現為縣級文物保護單位。

安隆所即今安龍縣城

明洪武十五年平定云南后,留軍屯田,置寧遠堡于欞缽寨;洪武二十三年,置安隆守御千戶所,城安隆箐口,即今安龍城;又有言永樂二年,安隆千戶所千戶李貴等建城。“城周圍一里零二百七十八步,高一丈二尺,池今平”,城門四處,東朝陽、西柔遠、南雍熙、北順天。

《興義府志》載:“城之形勢,西北踞于平陸,可借綠海以為池。東南漸高,盤于龍井、桅峰二山之腰;雉堞飛駐,峰巒突兀,可劃疆而守,其踞勝然也!”現存城垣位于安龍縣新安鎮東南面東門村南門組龍井山-桅峰山。城墻東西走向,東起龍井山碉樓北山腳5米,西至桅峰山東側山腳。現僅存龍井山段約660米城墻和烽火臺遺址兩處,墻殘高0.5-1.6米、寬0.6-2.5米。烽火臺遺址呈正方形,邊長9米。

1985年黔西南布依族苗族自治州人民政府公布為第一批州級文物保護單位。(責任編輯/謝予謙)

考古調查小結:

黔西南地區衛所以普安衛、安南衛遺存最好。兩個衛城不僅有豐富的文獻記載,還有相關器物出土。

從筑城需求來看,兩座衛城稍有不同,普安衛出于軍事需求,留兵戍守,安南衛則出于管轄需求,隸貴州都司,設衛治于江西坡。因筑城需求不同,兩個衛城的功能、布局也體現出差別。普安衛依山形而建,設敵臺,與千戶所共守。相比之下安南衛則更加繁華一些,考古發現有玉皇閣、南觀、東觀等寺廟遺存,文獻記載“居人頗眾”,可見住的人多,因此,周邊分布諸多墓葬。