竹王城——傳說與史實之謎

閔凱

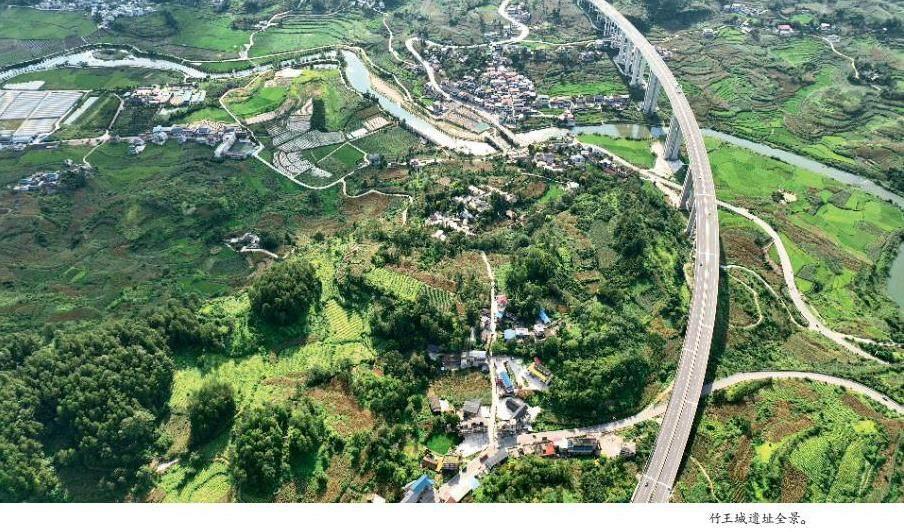

福泉市鳳山鎮竹王城村有一座竹王城,多年以來一直傳說為夜郎侯竹王所建,故稱之“竹王城”。竹王城地處一座山丘頂部。山頂東高西底,整體較為平整的范圍10余萬平方米。北、西部為陡坡。楊老河從城址西南向東北流過,注入重安江。河流兩岸發育一級階地。山頂高出河面數十米。長期以來該城并未做系統的考古調查工作,對于該城的時間年代、性質并不清楚。2022-2023年,筆者兩次前往竹王城調查。參考相關資料,對該城的年代和性質有初步認識。

歲月留痕竹王城

歲月在竹王城內留下了不少痕跡。1985年竹王城公布為省級文物保護單位。整座城依據山勢,因地制宜,平面略呈近似橢圓形,西北至東南最長約390米,東北至西南寬約280米。城內面積80000余平方米。城墻全長約1200米。現存城垣以東部保存最好,西部、西北部亦有局部遺存。墻體厚4、殘高最高約4.5米。城墻內部以土堆筑,外側以加工規整的石材壘砌。有東、南、西、北四門,今存東門。東門系石拱門,券洞寬3米、高4.5米、進深2.5米。原城內四門之間有大道相互連接,道路以青石鋪墊。城內采集文化遺物以青花瓷片為主,另于當地村民家中有“貨泉”一枚、銅手鐲一枚。

城外東南部,距東南部城墻約300-400米的山坡分布有明代石室墓,當地居民反映這類墓葬數量成百上千之多。此說有所夸張。調查中我們發現2座單室石室墓和1座四室石室墓。均已經遭受盜擾,1座單室石室墓位于路邊斜坡上,因為道路踩踏已經擠壓變形。四室石室墓位于一民房后面,墓前修筑有蓄水池,墓室內堆砌了現代垃圾,已不見往日之影。墓室長2.4米、寬0.75米、高約0.8米。未見壁龕、藻井、雕飾。從形制上看處于明代晚期。

城北楊老河上有皋陽橋。橫跨楊老河,為三孔石拱橋。楊老新橋由都御史鄧廷瓚修建于明弘治十四年(1501年)。橋全長38米,寬5.5米、高約12米,橋面兩側有石欄,原石欄正中嵌有題名碑記,碑高0.45米、寬0.95米,陰刻隸書“皋陽橋”,落款“中華民國二十四年 貴州省公路局長熊冠英題”,現該碑記已不存。

明代碑文記追思

竹王城東門外保存有一塊明代碑刻,貼額“王老爺去思碑”,現存于福泉市鳳山鎮竹王城東門外水井旁。碑身現已殘為數塊,但尚能拼湊,整體較為完整,少量碑文缺失。碑身通高2.13米、寬1.03米、厚0.15米。頂作壸門狀。碑首陰刻雙鳳朝陽圖。下題額“王老爺去思碑”,居中陰刻楷體碑文,邊飾卷草紋。該碑系當地官民追思時任貴州按察司按察使王育德所立。

碑銘記載如下:

王老爺去思碑

公諱育德,號澤寰,別號劬思,湖廣麻城人。/于崇禎十二年十月十七日蒞任/欽差,整飭都勻黎靖等處兵備監軍,分巡新鎮道,貴州按察司按察使,奉/命令升□□(陜西)等處承宣布政使司右布政使。王/。□勻、哈、平、清、興、黃等處地方游擊簡猶龍率提調守備指揮方文魁、薛大和,都勻清平掌印指揮趙承租、呂調和,把總漢土官兵軍民人等立。/

崇禎十四年季秋月季旦。

王育德生平事跡見于《湖廣通志》、光緒《黃州府志》《新纂云南通志》《德平縣志》康熙及光緒《麻城縣志》等。光緒《黃州府志》載:“王育德,字澤寰。萬歷庚子舉人。初任嵩明知州,東川土蠻之變,以擊賊功,升僉事。尋知永昌佐巡按,擒斬叛蠻馬一駿,分巡臨元規復十八寨;觀察黔中,銅平蠟耳山苗倡亂,率兵入其界撫之,黔賴以安。累官陜西右布政使。入覲卒于京。”《湖廣通志》、康熙及光緒《麻城縣志》記載與此基本一致,并無抵牾之處。王育德于萬歷二十八年(1600年)中舉,萬歷四十三年官至廣西參政。萬歷四十八年,任云南嵩明州知州,天啟二年逢東川土蠻叛變,平叛有功,升僉事,守御永昌,又平定馬一駿之亂。之后分巡臨元十八寨。后任貴州按察司按察使,期間恰逢蠟耳山苗亂,率兵安撫,保障一地安寧。又升任陜西布陣司右布陣使,“在秦輯瑞,值烽警,間道如期趨闕,以勞瘁卒于京”。其人“少時有隱,德以古處,教家清白”,生子二:元晉、元凱;孫汝霖,文行卓然,能克家繩武。

在城北原觀音寺旁蓮花巖崖壁上,計有“天削芙蓉”“玄玉峰”“保國衛民”“屏石”等摩崖4方,其中“天削芙蓉”相傳為明建文帝避朝難時題刻的。現存有殘碑兩塊,風化嚴重,字跡模糊,難以辯識。殘碑高0.62米、寬0.42米、厚0.13米。

神秘的竹王傳說

貴州關于竹王的方志記載最早見于(萬歷)《貴州通志》,以省城貴陽又名“貴竹”,源于竹王傳說。清代乾隆年間,多傳說竹王城在桐梓,普安、鎮遠等地亦有相關傳說。至道光以后,竹王傳說的地理范圍擴及至大定、平越、石阡等地。竹王之說與夜郎之說實為一體,今日貴州北盤江流域、烏江流域以及黔北地區具有流傳。楊老一帶的關于竹王的記載,最早見于道光年間。《黔游記》記載:“竹王祠在楊老驛,去清平縣三十里。三月間香火極盛。相傳漢時,夜郎女澣於遯水,忽有巨竹三節上流浮下,中有兒啼聲,剖得一男,育之及長,有材武,自立為夜郎侯,以竹為姓,能以威德撫諸蠻。蠻皆歸之,武帝平西南,彝侯迎降,封夜郎王,后乃殺之。蓋猜其欲叛也。群蠻思之不置,請立。后牂牁太守吳君以聞,乃封其三子皆為侯,俱能以德撫眾。既卒,群蠻立祠祀之。黃絲驛亦有其廟,香火亦盛”。可見至道光時期,當時并未稱此地為竹王城,而是一座反映民間信仰的竹王祠。此后出現竹王建城之說,見(光緒)《平越直隸州志》云:“廢竹王城,在楊老驛東半里,古老相傳為竹王所建”。

貴州竹王的傳說,形成于何時無從考證,但方志中可見于萬歷年間。從方志記載來看,此傳說乾隆年間開始更為常見,此后烏江流域和黔北地區皆有記載。而在楊老一地的記載最早僅見于道光時期有“竹王祠”。

文獻記載中的楊老堡

通過文獻記載考證,此地曾置防御設施楊老堡。弘治《貴州圖經新志》“楊老橋,在衛城東二十里,楊老堡東。弘治十年都御史鄧廷瓚建。”貴州按察司副使羅瓚作詩《楊老堡詩》言此地“戍樓據險亂山底”,側面反映設置了防御設施。嘉靖《貴州通志》收錄張枯之詩《過楊老站》,言“小橋流水抱孤城”。可知此時已有城。明代平越衛有楊老、黃絲、平越三站。其中楊老站建于洪武二十一年;嘉靖時設置管站百戶一名,而在萬歷《貴州通志》中記載設有管站千戶一員,軍106名。此時黃絲、平越兩站,均系設管站百戶一員,軍各有50名、46名。反映了楊老站的戰略意義較其他站更為突出。

明代晚期移都清守備于楊老。萬歷三十三年巡撫郭子章上疏,“播地蕩平有年,新增糧餉無措,懇乞圣明俯裁冗員,移駐守備,以蘇窮邊,以安地方。”認為都清守備向來駐守平越衛,但“離都勻、麻哈、衛州頗遠”,都勻府又有都清守備,但地方偏僻。而“楊老距平越三十里、麻哈三十里、淸平三十里、衛府州地方誠為適中”。因此建議移駐楊老站,“仍令該守備不時往來巡羅道途”,“地方兼制清平,相距亦不過三十里,麻哈州相去亦三十里上下,四衛聯絡,統馭軍民,均有所恃,苗夷亦有所畏,興黃參將似可裁革,既不妨于地方之控馭,亦可蘇貴州之貧。”明代晚期都清守備從都勻遷至楊老,也才有了王育德“整飭都勻黎靖等處兵備監軍”,官民對其的追思碑也立于楊老。(責任編輯/孫晉楠)