安榨城遺址

閔凱

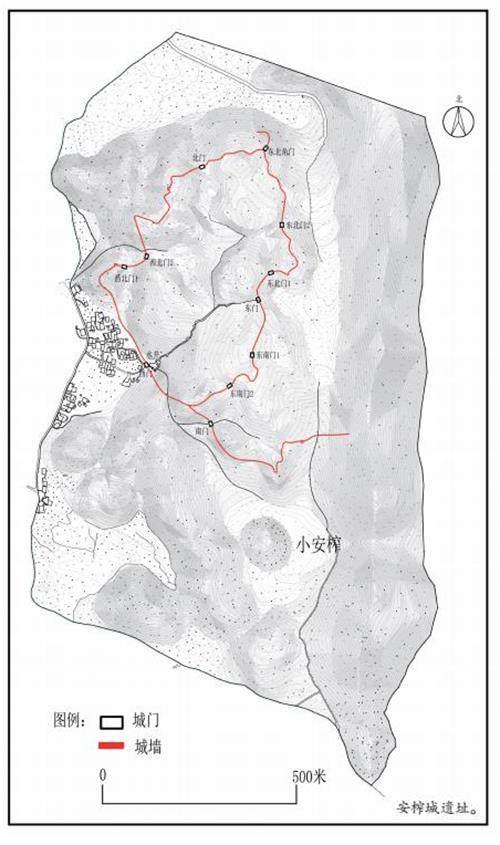

安榨城遺址位于安順市西秀區楊武鄉長石村洗馬塘組東邊山上,小地名就叫安榨城,距安順市區約30公里,地處群山之間。現存石墻墻體保存較好。墻體均系石塊壘砌,所用石材均就地取材,石塊墻體圍合幾個山頭,局部有山險的地方不砌石墻,借助山險為屏障。城墻長約2.5公里,厚達2—4.6米,現存最高處約3.5米。墻內面積約20萬平方米。

東側南北兩面修建有翼墻,石墻上未發現女兒墻和射擊孔,有門道、疑似角樓。城內有4處洞穴,城墻東側有兩座大山形成天然屏障,之間有一塊長方形平地,民間流傳系練兵和訓馬之地。門址十一處,僅存門道。東城門,寬4.6米,殘高1.1—1.9米,墻體厚4.6米。

西墻靠北段發現兩處疑似角樓平臺,向外凸出,視線佳,壘砌呈平臺,平臺較為規整。分別編號1號、2號。1號位于西墻西北角位置,從基巖上開始壘砌,東西長3.8米,南北寬3.4米,外部高差2.3米。在平臺以北的城墻內側發現一段寬0.8—1米路面,通向平臺。2號位于西墻的中段,此地比較陡峭,墻外為高達8米的懸崖,亦是于基巖上壘砌,外墻為圓弧形,進深3米,兩邊與城墻相交寬4.9米。

城內并未發現房址,甚至未采集到瓦片、瓷片等遺物。

據當地村民講述,此處又稱大安榨城,其南邊低洼處為小安榨城。當地口碑流傳,此城元明時期為安姓土司所修,故名安榨城。本來說城墻要修很高的,請了很多人修建,修到雞叫為止。據說安金義家有個姑娘,沒等雞叫的時間,而這位姑娘就學雞叫了,所以城墻就沒修了。山上有“皇帝龍灘、糧庫、收租房、廁所”。

此城特征突出,與貴州境內其他城址存在明顯差異。

第一,選址位于叢山之中,尤為突出防御功能,與其他營盤設施相似。但此城面積甚廣,可與衛城相近。清代營盤一般面積較小,在數千平方米左右,少有上萬者。這源于清代營盤的修建多以村寨為單位,以鳳岡縣瑪瑙山為例,以地方鄉紳、團首組織,受財力、人力、武力限制,同時人口數量的需要,營盤面積故而較小。《咸同貴州軍事史》中黃平達子屯,“居于囤者系二、三百戶”。安榨城此等規模,顯然非三兩村寨可組織完成。

第二,所用石材均就地取材,尺寸大小不一,大者直徑可超過1米有余,小者甚至不足10厘米,而多以細小為主。石材一般不經過精細加工,不見開鑿痕跡和修理的鏨痕。

第三,采用石材砌筑,不使用粘合劑。墻體外緣石料較大,中部填以碎小石塊。未見射擊孔、觀察口。清代城墻厚度多在1米左右,亦有部分厚至2-3米,但不一般不見超過4米者;城墻之上常見女兒墻、瞭望孔、射擊孔,“坉制因地制宜,寬數丈、十數丈,長十數丈、二三十丈不等,坉身用毛石砌腳二三尺,家封土磚二層,高四五丈。上筑排墻一道,旁開槍眼、備瞭望,施放火器之用。約坉容壯丁數十人,牲畜籽種亦貯積其間。”

第四,城內并未發現房址,甚至未采集到瓦片、瓷片等遺物。結合城墻用料粗糙,表明該層使用時間極短,甚至可能并未完工。

據文獻記載,此城為安氏土司古城,或為普定土府治地。《安順府志·地理志》:“普里,唐為之置普寧州,今安順府南七十里羊武大寨,有土司故城,即其地也”。又“洗馬塘,在沿東南八十里,近羊武,有舊土司城址,城包數坡,舊知府治”。《讀史方輿紀要》載:“阿札城,即普定土府城,在羊武者也”。

咸豐《安順府志》中記載:“(大軍)十一月至貴州。令顧成為先鋒,攻普定克之,擒其酋安鎖……友德進兵云南,留成列棚以守,蠻數萬來攻,成出棚手殺數十百人,賊退走,余賊猶在南城。成斬所俘,而縱其一口:‘吾夜二鼓來殺汝。二鼓吹鼓角鳴礟,賊聞悉走,獲器甲無算。進成指揮使。羅鬼革獠諸蠻之隸普定者悉平,是役也。”又言“南城即普定土府城,在今羊武者也。”可知安榨城又為南城。

城址的特征與文獻、口碑之間基本吻合。從地理位置、修筑方式、選址來看,此城與明廷組織修建之城差異顯著,雖然缺少明確的文字和實物證據,但是文獻記載為土司遺存之說可信。此地又是長期為安氏土司地,應是安氏土司所建。其年代應在元明時期。城址的修建應該是在較為緊張的局勢下倉促進行,城墻砌筑粗糙,這與民間口碑傳說中城未完工的說法一致。

但安榨城是否為普定土府府治尚需商榷。普定土府原系普定路,元代設普定府。明洪武五年因舊制,以適爾為知府,世襲其官。洪武十四年,朱元璋決定取貴州一線直趨云南,十二月傅友德、藍玉、沐英率大軍由辰、沅入黔,進攻普定。時“普定土酋安瓚不恭,命潁州侯傅友德討平之”。明諸葛元聲《滇史》卷十載:“十一日,王師進攻普定,普定土酋安瓚不恭,命友德討擒之”。安瓚,又作安鎖,洪武間為普定土府同知。府志選址,即使是土府,也必須考慮日常生活便利,用水充足,顯然安榨城并不滿足此條件。反觀其地理環境,此城應是一處臨時軍事防御設施,與遵義海龍囤相似。安榨城的修建可能與大軍攻克普定有關,是土著勢力與中央軍事沖突的產物。(責任編輯/楊倩)