氯吲哚酰肼拌種和噴霧對小麥分蘗的影響

摘 要 為研究氯吲哚酰肼(chloroinconazide,CHI)對小麥分蘗的影響,在拌種和噴霧兩種施用模式下,用不同濃度氯吲哚酰肼處理小麥,研究小麥分蘗數和株高的變化。結果表明,所有拌種處理中,10%氯吲哚酰肼拌種用量為10、15、25、40 g·kg-1種子處理組的小麥分蘗數極顯著高于清水對照(CK);拌種用量為5、10 g·kg-1種子的10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組的發芽勢較清水對照分別提高了46.2%、43.6%;拌種用量為25 g·kg-1種子的處理組中,小麥的發芽率較CK提高了7.6%。使用0.1%S-誘抗素可溶液劑拌種顯著提高小麥的發芽勢、發芽率,但并未促進小麥分蘗。在噴霧試驗中,噴施450、900 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼懸浮劑顯著增加了小麥的分蘗數,同時小麥的株高顯著高于對照組。拌種與噴施氯吲哚酰肼均可以促進小麥的分蘗。其中拌種用量為10%氯吲哚酰肼懸浮劑10、15、30 g·kg-1的處理可以顯著提高小麥的發芽勢、發芽率與分蘗數;噴施450、900 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼懸浮劑可以顯著促進拔節期小麥株高的增長,并增加了小麥的分蘗數。

關鍵詞 氯吲哚酰肼;小麥;伴種;噴霧;分蘗

中圖分類號:S512.1 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.05.020

小麥是世界第一、中國第二大糧食作物,是全球約40%人口的主要食物來源。分蘗是小麥株型的重要構成,對小麥產量起到重要作用[1]。分蘗的發生受環境、營養、基因與激素等多種因素影響[2-3]。其中對激素的研究指出,生長素(indole acetic acid,IAA)和細胞分裂素(cytokinin,CTK)在作物的側芽與分蘗的分化與生長中具有重要作用[4-5]。蔡鐵等指出,外源IAA與GA3、ABA會抑制小麥分蘗的產生[6]。外源細胞分裂素則會促進小麥分蘗[5]。

有許多報道指出,應用植物生長調節劑對小麥的生長發育有促進作用[7-8],可以影響小麥分蘗情況[9-11]。易媛[12]和呂雙慶等[13]研究證明,多效唑拌種和噴施均可以降低小麥株高和葉面積,并增加小麥分蘗數。武建寬等研究發現,在小麥返青期、拔節期噴施S-誘抗素可以促進小麥分蘗和次生根的生長,在小麥孕穗期噴施S-誘抗素可以提高小麥產量[14]。彭靜和尚玉磊等指出,噴施生長調節劑可以增加小麥的分蘗數[15-16]。

氯吲哚酰肼是以天然產物駱駝蓬堿為先導物合成的小分子化合物。氯吲哚酰肼可以提高植物中超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化物酶(POD)、過氧化氫酶(CAT)等抗逆轉酶的活性,并降低丙二醛(MDA)的活性,暫時激活活性氧(ROS),還能激活作物的水楊酸途徑誘導植物產生抗性[17-18]。筆者在研究氯吲哚酰肼抗病毒病的試驗中發現,氯吲哚酰肼對作物具有較明顯的促生作用,因此,推測氯吲哚酰肼可能具有作為植物生長調節劑的潛力。

應用植物生長調節劑對作物的生長發育進程進行調控,從而提高作物的產量、品質,目前已成為農業生產中的常用手段[19-20]。雖然類似的研究很多,但目前植物生長調節劑在小麥上的應用仍遠遠達不到合理配套的要求[21]。本試驗將氯吲哚酰肼以拌種、噴施兩種方式對小麥進行處理,設計多個濃度梯度處理,研究氯吲哚酰肼對小麥促生及分蘗數量的影響,為氯吲哚酰肼作為生長調節劑在小麥上的應用提供參考。

1" 材料與方法

1.1" 供試材料

10%氯吲哚酰肼懸浮劑、0.1%S-誘抗素可溶液劑,均來自京博農化科技有限公司制劑技術室。供試作物為小麥(山農28)。

1.2" 試驗方法

盆栽拌種試驗。試驗盆直徑22 cm,采用商用育苗營養基質土,播種深度2 cm。2021年11月26日播種,每盆播種20粒小麥種子。10%氯吲哚酰肼懸浮劑拌種用量與小麥種子質量比為5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70 g·kg-1,共14個濃度梯度;對照藥劑為0.1%S-誘抗素可溶液劑,拌種量與小麥質量比為0.45 g·kg-1。同時設清水對照組,使用2%種子質量的清水代替藥劑,其他處理均相同。使用藥劑進行拌種時,不足種子質量2%的藥劑,加適量清水至總質量為種子質量的2%。以上共16個處理,每個處理4個重復。

田間噴施試驗。10%氯吲哚酰肼懸浮劑噴施,藥劑用量為150、300、450、900 g·hm-2, 0.01%蕓苔素可溶液劑180 g·hm-2、0.1%S-誘抗素可溶液劑900 g·hm-2,同時設清水為對照組,共7個處理,每個處理4個重復。每個處理小麥種植面積為1 m2。各小區隨機排列,小區之間設立保護行,噴水量為450 L·hm-2。每個處理噴施2次,間隔兩周。

1.3" 調查方法

盆栽拌種試驗。在種子播種后第13、16天進行1次觀察,分別統計發芽勢、發芽率。播種后第25天,測量小麥株高。收集小麥株高數據后,進行間苗,每盆留下距離均勻的3株小麥,播種后第73天,統計小麥分蘗數。

田間噴施試驗。小麥于2021年11月5日播種,2022年3月15日第1次噴施,4月7日第2次噴施,4月8日第1次調查小麥株高、分蘗數量,4月20日第2次調查小麥株高。

1.4" 數據統計與分析

使用Excel 2003和SPSS 25.0對所有數據進行處理和統計分析;采用Duncan’s法進行方差分析。

2" 結果與分析

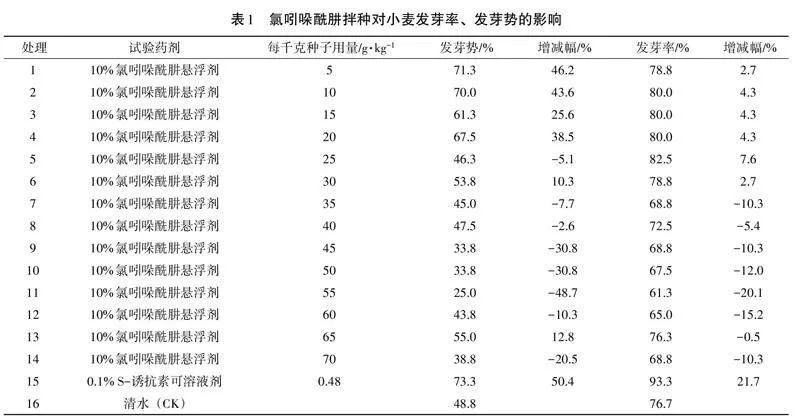

2.1" 氯吲哚酰肼拌種對小麥發芽率、發芽勢的影響

由表1可知,在第13天時,0.1% S-誘抗素可溶液劑拌種處理組發芽勢最高,為73.3%,較清水對照提高了50.4%;在10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組中,用量為5 g·kg-1處理組的發芽勢最高,為71.3%,較清水對照提高了46.2%。總的來看,隨著10%氯吲哚酰肼懸浮劑用量的提高,小麥的發芽勢逐漸下降,在用量為55 g·kg-1時最低,較清水對照降低了48.7%。

在第16天時,0.1% S-誘抗素可溶液劑處理組的發芽率達到93.3%,在所有處理組中最高,較清水對照組提高了21.7%;在10%氯吲哚酰肼SC處理組中,拌種用量為25 g·kg-1種子處理組發芽率最高,為82.5%,較清水對照提高了7.6%。氯吲哚酰肼拌種處理組的小麥發芽率先是隨著用藥量的增加而提高,于25 g·kg-1達到高峰,之后隨著用藥量增加,發芽率開始下降。

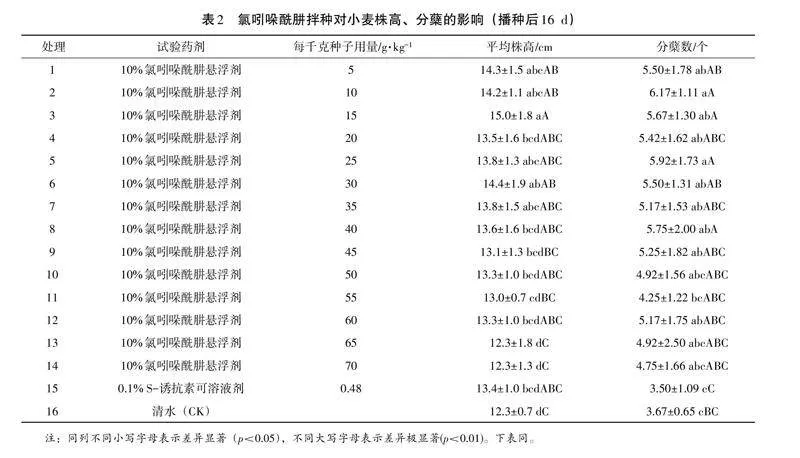

2.2" 氯吲哚酰肼拌種對小麥株高、分蘗的影響

如表2所示,15 g·kg-1 10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組的株高顯著高于0.1%S-誘抗素可溶液劑和清水對照,且與清水對照的差異極顯著。0.1%S-誘抗素可溶液劑處理組的株高顯著低于40 g·kg-1以下的氯吲哚酰肼處理組。10%氯吲哚酰肼懸浮劑用量在40 g·kg-1以上時,與清水對照差異不顯著。

10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組的分蘗數均高于清水對照與0.1% S-誘抗素處理組,且5、10、15、20、25、30、35、40、45、60 g·kg-1種子10%氯吲哚酰肼懸浮劑拌種處理組的分蘗數顯著高于清水對照。其中用量為10 g·kg-1種子的10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組分蘗數最高,為6.17個,且與清水對照差異極顯著。同樣極顯著高于清水對照的處理組還有藥劑用量為15、25、40 g·kg-1種子的10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組。當藥劑用量大于45 g·kg-1種子時,雖然平均分蘗數仍高于清水對照組,但差異不顯著。

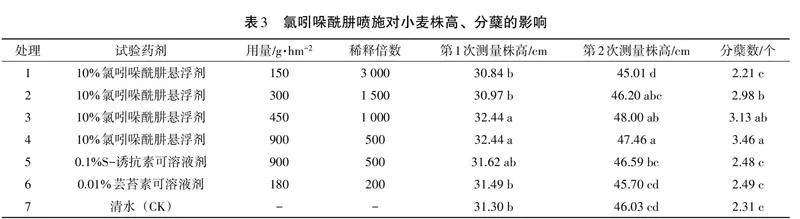

2.3" 氯吲哚酰肼噴施對小麥株高、分蘗的影響

由表3可得,在第1次調查中,使用900、450 g·hm-2 的10%氯吲哚酰肼SC噴施處理組的小麥平均株高最高,為32.44 cm,顯著高于清水對照組;其次為0.1%S-誘抗素處理組,為31.62 cm,但與清水對照差異不顯著;150 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼SC處理組株高最低,為30.84 cm,與清水對照差異不顯著。

在第2次調查中,450 g·hm-2的10%氯吲哚酰肼SC噴施處理組小麥株高最高,為48.00 cm,顯著高于清水對照組和S-誘抗素、蕓苔素處理組。噴施10%氯吲哚酰肼處理組的小麥株高隨著藥量的增加,呈現出先增加后降低的趨勢。

在本次調查中,使用900、450、300 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼SC噴施處理組的小麥分蘗數顯著高于其余所有處理組,分別為3.46、3.13、2.98個,其中900 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼SC處理組顯著高于300 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼SC處理組;其余處理組與清水對照差異不顯著。

3" 小結與討論

拌種試驗中,拌種用量為5、10 g·kg-1種子的10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組的發芽勢較清水對照分別提高了46.2%、43.6%;拌種用量為25 g·kg-1種子的10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組中,小麥的發芽率相較對照提高了7.6%;10、15 g·kg-1種子的10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組可顯著促進小麥株高增加與分蘗;0.1%S-誘抗素可溶液劑拌種可顯著提高小麥的發芽勢、發芽率,但并不會促進小麥分蘗。

在噴霧試驗中發現,噴施450、900 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼懸浮劑的處理組小麥株高最高,顯著高于對照;噴施900 g·hm-2 10%氯吲哚酰肼懸浮劑處理組的小麥分蘗數顯著高于除450 g·hm-2 氯吲哚酰肼懸浮劑處理組外的所有處理;噴施0.1%S-誘抗素可溶液劑、0.01%蕓苔素可溶液劑處理組的小麥分蘗數與清水對照無顯著差異。

本次試驗表明,10%氯吲哚酰肼懸浮劑在拌種和噴施兩種使用方式中均可以促進小麥苗期的生長與分蘗,其中拌種的最佳用量為10、15 g·kg-1種子,噴霧最佳用量為350 g·hm-2。

氯吲哚酰肼本身作為抗病毒藥物開發的種類,在此次試驗中對小麥幼苗的生長與分蘗表現出良好效果。本試驗雖證明氯吲哚酰肼具有生長調節的作用,但對其促生機制的了解仍不明確,需進一步研究。

參考文獻:

[1] YANG X C, HWA C M. Genetic modification of plant architecture and variety improvement in rice[J]. Heredity,2008,101:396-404.

[2] 陳悅,王同著,鄭躍婷,等.小麥分蘗性狀分子遺傳研究進展[J].麥類作物學報,2022,42(5):564-571.

[3] ZHONG X H,PENG S B, SANICO A L, et al. Quantifying the Interactive Effect of Leaf Nitrogen and Leaf Area on Tillering of Rice[J]. Journal of Plant Nutrition,2003,26(6):1203-1222.

[4] LEOPOLD A. The control of tillering in grasses by auxin[J]. Am J Bot, 1949, 36: 437?440

[5] LANGER R, PRASAD P, LAUDE H. Effects of kinetin on tiller bud elongation in wheat (Triticum aestivum L.) [J]. Ann Bot, 1973, 37: 565?571

[6] 蔡鐵,徐海成,尹燕枰,等.外源IAA、GA3和ABA影響不同穗型小麥分蘗發生的機制[J].作物學報,2013,39(10):1835-1842.

[7] 李華偉,陳歡,趙竹,等.作物生長調節劑對小麥抗倒性及產量的影響[J].中國農學通報,2015,31(3):67-73.

[8] 劉黨校,戴開軍,劉新倫,等.不同生長調節劑拌種對小麥生長發育及產量的影響[J].麥類作物學報,2002(2):94-96.

[9] 楊文鈺,韓惠芳,任萬君,等.烯效唑干拌種對小麥分蘗期間內源激素及糖氮比的影響[J].作物學報,2005,31(6):760-765.

[10] 齊志廣,李云蔭,仵惠中.79401處理種子對小麥苗期生長及分蘗的影響[J].河北師范大學學報,1997(4):417-422.

[11] 陳曉光,王振林,彭佃亮,等.種植密度與噴施多效唑對冬小麥抗倒伏能力和產量的影響[J].應用生態學報,2011,22(6):1465-1470.

[12] 易媛.不同生長調節劑拌種對小麥幼苗生長的調節效應[J].中國農學通報,2013,29(33):67-73.

[13] 呂雙慶,李生秀.多效唑對旱地小麥一些生理、生育特性及產量的影響[J].植物營養與肥料學報,2005(1):92-98.

[14] 武建寬,秦煥榮,楊萍.S-誘抗素對小麥生長調節作用及增產效果試驗研究[J].陜西農業科學,2014,60(2):6-7.

[15] 彭靜. 噴施組合型生長調節劑對不同品種冬小麥抗寒生理、產量及籽粒品質的影響[D].楊凌:西北農林科技大學,2018.

[16] 尚玉磊,李春喜,姜麗娜,等.生長調節劑對小麥旗葉衰老和產量性狀的影響[J].麥類作物學報,2001(2):72-75.

[17] LYU X, YUAN M T, PEI Y H,et al. The enhancement of antiviral activity of chloroinconazide by aglinate-based nanogel and its plant growth promotion effect[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2021,69:4992-5002.

[18] LYU X, XIANG S Y, WANG X C, et al. Synthetic chloroinconazide compound exhibits highly efficient antiviral activity against tobacco mosaic virus[J]. Pest Management Science, 2020,76:3636.

[19] 王廣明,馮乃杰,劉忠福,等.生長調節劑與密度對玉米光合性能及產量的影響[J].黑龍江八一農墾大學學報,2017,29(1):1-5,21.

[20] 張鋒,潘康標,田子華.植物生長調節劑研究進展及應用對策[J].現代農業科技,2012(1):193-195.

[21] 王洪悅.噴施組合型生長調節劑對苗期小麥和玉米生理代謝及生長的影響[D].楊凌:西北農林科技大學,2015.

(責任編輯:易" 婧)

收稿日期:2022-12-21

作者簡介:黃濤(1995—),碩士,主要從事農業應用技術研究。E-mail:724053521@qq.com。