城市瀝青路面病害及處理技術研究

陳家兵

摘要 為提高城市瀝青路面的耐磨性、延長路面使用壽命,研究城市瀝青路面病害及處理技術。文章針對徐州市某一城市道路的病害問題展開研究,分析該路段的病害類型以及病害程度,考慮該路段瀝青路面存在的問題,通過裂縫、龜裂、泛油以及坑槽等病害處理方法,修復路面輕微病害。通過路面銑刨、瀝青混合料攤鋪與碾壓等步驟,實現路面的大面積病害處理。經現場施工檢驗可知:該病害處理技術可以有效改善路面病害區域的平整性,提高路面的抗滑性能,從而保障行車安全。

關鍵詞 城市瀝青路面;病害處理;坑槽處理;路面銑刨

中圖分類號 U416文獻標識碼 A文章編號 2096-8949(2024)06-0164-03

0 引言

瀝青路面是一種常見的路面結構形式,廣泛應用于城市道路和公路中,這一路面通常由瀝青混合料構成面層,提供了平滑的行車表面和良好的駕駛體驗。同時,瀝青路面的施工速度相對較快,可以迅速完成道路的修建或維修。但是,城市瀝青路面也存在一些問題,長期受到交通負荷的壓力和摩擦會引發路面的疲勞損傷。隨著時間的推移,瀝青路面中的瀝青膠質會逐漸老化和損壞,瀝青變脆,使路面更容易開裂,進而發展為網裂、龜裂,甚至出現坑槽。為此,需要研究合理的路面修復手段,才能夠使瀝青路面恢復良好的使用性能,保障瀝青路面行車安全。

1 路面病害與處理方法研究

1.1 工程概況

徐州市長安路2005年底建成通車,技術標準為城市主干路,設計速度50 km/h,紅線寬度50 m,路線全長4.554 km。機動車道路面寬10.5 m×2,為雙向四車道。現狀路面結構:表面層4 cmAC-13C,下面層為6 cmAC-16F,基層為36 cm二灰穩定碎石(石灰∶粉煤灰∶碎石=6∶12∶80)。隨著道路機動車數量的逐漸增大,至2019年該路段機動車道瀝青路面已存在大面積損壞,導致路面質量下降。為保證該路段行車安全,為該路段設計路面病害處理技術,通過不同方式的處理,增強路面結構的強度、平整度和抗滑性能,避免道路出現更大的安全隱患。

1.2 瀝青路面病害問題分析

1.2.1 路面病害類型研究

該路段投入運營已近14年,受到環境因素以及行車荷載的影響,路面瀝青逐漸老化,面層已經出現裂縫、車轍、沉陷、坑槽等病害問題,影響路面使用壽命,同時也降低行車舒適度與安全性。由于近幾年行車數量逐漸增大,導致路面受損問題嚴重,通過實地調查檢測,對路面現存病害問題進行研究,獲取該路段不同病害類型所占比例,具體檢測結果如表1所示。

通過表1分析可知,該路面存在的較大病害問題為裂縫問題,其中龜裂占比為30.9%、網裂占比為28.87%,同時還包含較多的線裂、車轍、沉陷等問題[1],因此需要對這些病害問題設計有效的處理方式。

1.2.2 路面使用情況評價

結合路面實地調查結果,對路面使用狀況進行評價,以此評估該路面是否存在嚴重病害問題,按照《城鎮道路養護技術規范》(CJJ 36—2016)中4.5節技術狀況評價要求,相應的評價指標為路面行駛質量指數(RQI)、路面狀況指數(PCI)、路面回彈彎沉值、抗滑系數(BPN、TD或SFC)和路面綜合評價指數(PQI),并通過公式(1)作為評價指標,計算路面當前使用狀態:

式中,PCI——路面狀況指數;n——瀝青路面取4;m—某單類損壞所包含的單項損壞類型數,對瀝青路面的裂縫類損壞,m取值為3,分別對應線裂、網裂和龜裂;其他類損壞所包含的單項損壞類型數根據損壞類型表依次類推;DPij——為第i類損壞中第j單項損壞類型的單項扣分;ωij——為第i類損壞中的第j單項損壞類型的權重。

PCI為道路使用狀態,當PCI的值越大,說明道路行車質量越好,則道路病害問題越少;而當值越小,說明道路存在的病害問題越嚴重。通過對該道路各項指標的分析,發現道路存在的病害問題較為復雜,且部分路段表面層已出現嚴重老化問題,為改善瀝青路面質量,需設計合理的病害處理方法。

根據現場調查,通過計算,得出PCI值為71.5,為B級。此段路面西半幅彎沉代表值34.8(0.01 mm),東半幅彎沉代表值33.4(0.01 mm)。路面結構強度評價為臨界。采用鋪砂法對路面構造深度檢測,其值在0.37~0.42 mm之間,評價為C級。綜合以上結論,該項目采取養護措施為部分路段小修、部分路段中修。

2 病害處理技術設計

2.1 局部病害處理方法研究

了解道路病害程度以后,為提升路面質量,針對局部線裂類輕型病害問題設計如下處理方法,可以加快施工進度,減輕施工對道路交通的影響,減少病害處理時的施工費用。

2.1.1 裂縫處理

當面對道路輕度裂縫問題時,可通過以下方式進行處理:

(1)開槽灌縫處理:通過開槽機在路面鑿開一條寬1.5 cm、深2 cm的縫,在病害裂縫處沿縫隙走向,通過灌封機將密封膠灌入裂縫中,等待密封膠冷卻后,即可完成縫隙處理。

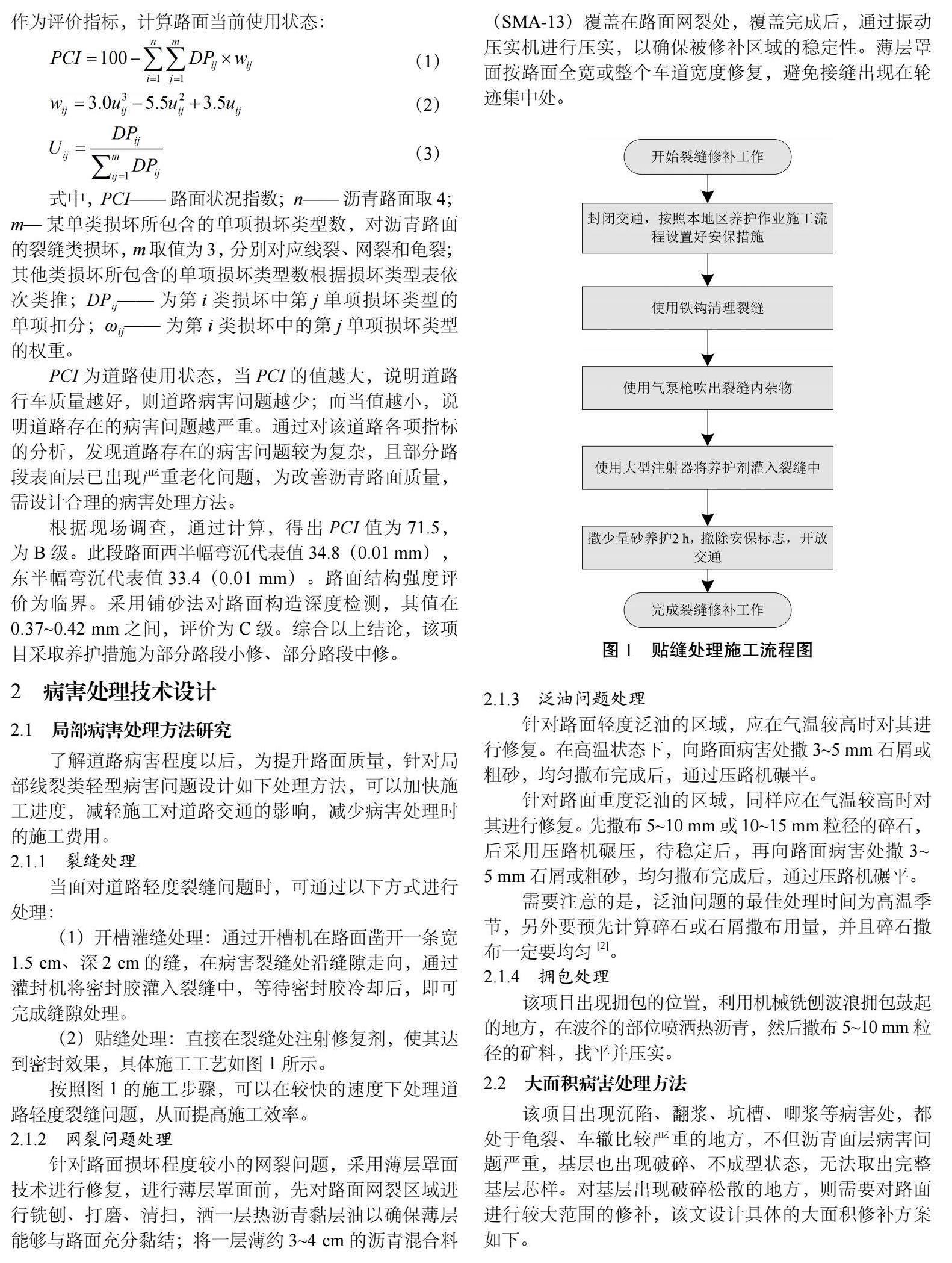

(2)貼縫處理:直接在裂縫處注射修復劑,使其達到密封效果,具體施工工藝如圖1所示。

按照圖1的施工步驟,可以在較快的速度下處理道路輕度裂縫問題,從而提高施工效率。

2.1.2 網裂問題處理

針對路面損壞程度較小的網裂問題,采用薄層罩面技術進行修復,進行薄層罩面前,先對路面網裂區域進行銑刨、打磨、清掃,灑一層熱瀝青黏層油以確保薄層能夠與路面充分黏結;將一層薄約3~4 cm的瀝青混合料(SMA-13)覆蓋在路面網裂處,覆蓋完成后,通過振動壓實機進行壓實,以確保被修補區域的穩定性。薄層罩面按路面全寬或整個車道寬度修復,避免接縫出現在輪跡集中處。

2.1.3 泛油問題處理

針對路面輕度泛油的區域,應在氣溫較高時對其進行修復。在高溫狀態下,向路面病害處撒3~5 mm石屑或粗砂,均勻撒布完成后,通過壓路機碾平。

針對路面重度泛油的區域,同樣應在氣溫較高時對其進行修復。先撒布5~10 mm或10~15 mm粒徑的碎石,后采用壓路機碾壓,待穩定后,再向路面病害處撒3~

5 mm石屑或粗砂,均勻撒布完成后,通過壓路機碾平。

需要注意的是,泛油問題的最佳處理時間為高溫季節,另外要預先計算碎石或石屑撒布用量,并且碎石撒布一定要均勻[2]。

2.1.4 擁包處理

該項目出現擁包的位置,利用機械銑刨波浪擁包鼓起的地方,在波谷的部位噴灑熱瀝青,然后撒布5~10 mm粒徑的礦料,找平并壓實。

2.2 大面積病害處理方法

該項目出現沉陷、翻漿、坑槽、唧漿等病害處,都處于龜裂、車轍比較嚴重的地方,不但瀝青面層病害問題嚴重,基層也出現破碎、不成型狀態,無法取出完整基層芯樣。對基層出現破碎松散的地方,則需要對路面進行較大范圍的修補,該文設計具體的大面積修補方案如下。

2.2.1 路面銑刨

針對嚴重病害問題,應該挖除破碎的路面瀝青面層與基層,進行深度的修補。通過將舊的路面面層與基層進行刨除,以便進行后續的修補工作。在進行路面銑刨之前,需要根據路面嚴重病害確定銑刨的區域范圍和銑刨深度,并對這一區域進行清掃工作。將路面銑刨機調整到適當的高度和傾角,使其能夠正確刨除舊的路面結構層,并根據需要調整銑刨機的刀具深度和寬度等參數。啟動銑刨機,按照預定的路徑和方向逐步進行銑刨作業,通過旋轉刀具切削和破碎舊的路面材料,將其刨除并拋到機器后部的裝料箱中。在銑刨過程中,需要確保操作人員佩戴個人防護裝備,保持機器和工作區域的協調運行;銑刨完成后,將路面徹底清理干凈,檢查滿足設計要求后即可進行路面修補。

銑刨的瀝青面層和基層材料要運到指定位置進行回收利用。

2.2.2 路面基層攤鋪與碾壓

該項目采用36 cm水泥穩定碎石基層修復已經損壞的二灰穩定碎石基層,水泥劑量4.5%,分成各18 cm厚兩層攤鋪。

集中攪拌水泥穩定碎石,由重型自卸汽車運輸到施工現場,使用攤鋪機將水泥穩定碎石混合料均勻地攤鋪在底基層表面,確保攤鋪的厚度符合設計要求。在攤鋪機工作過程中,可以根據需要調整攤鋪速度,每進行50 m的攤鋪工作后,使用壓路機進行壓實,確保在水泥終凝前完成壓實工作。當碾壓結束后,檢查基層的壓實度和厚度等技術指標是否符合設計要求。若不滿足技術要求,及時進行復壓和修正,基層碾壓完成后即進入養護期。養護期過后,經檢驗合格后,清掃干凈基層表面,灑下封層的乳化改性瀝青。

2.2.3 瀝青混合料制備與運輸

該項目瀝青表面層采用4 cmSMA-13,下面層采用6 cm SUP-20中粒式高性能瀝青混合料(0.8%抗車轍劑)。

先準備SBS改性瀝青、礦粉、碎石料和添加劑等原材料,其中表面層粗集料采用玄武巖,下面層粗集料采用石灰巖。碎石料則用于提高結構強度,將碎石料和礦粉充分干拌混合,以使顆粒均勻分布,確保混合料性能的一致性。將干拌好的混合料與預先加熱的瀝青混合,進行濕拌攪拌,攪拌過程中,控制拌和時間和溫度,以確保瀝青能夠充分潤濕碎石料。采用自卸車將制成的瀝青混合料運輸至施工現場,即可進行攤鋪作業。

2.2.4 路面面層攤鋪碾壓

在基層攤鋪完成后,即可進行面層修復工作。在開始修復前,先在基層表面噴灑作為黏層的乳化改性瀝青,提高面層與基層的黏結力,增強路面的穩定性;之后即可進行下面層攤鋪工作,拌和好的SUP-20中粒式高性能瀝青混合料使用攤鋪機均勻地攤鋪在基層表面,并使用壓路機進行碾壓,經過壓路機的碾壓可以提高面層的密實度和平整度。下面層施工完成后,接著繼續攤鋪SMA-13瀝青表面層,并使用壓路機進行碾壓,當面層碾壓完成且冷卻后,可進行交通放行。

3 結果與討論

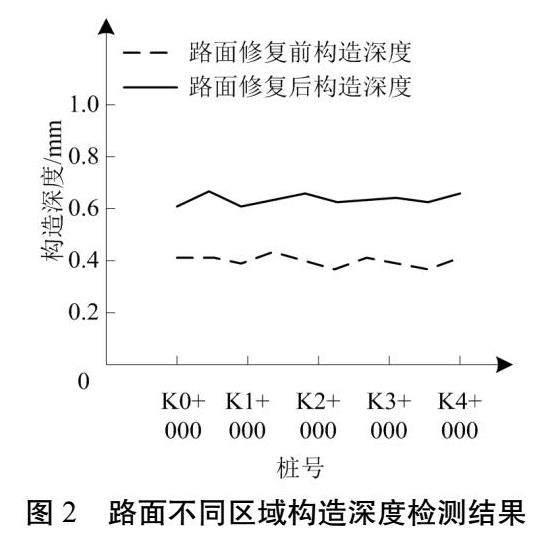

為評估所設計的病害處理方法是否有效,在路面修復完成后,采用鋪砂法對瀝青表面層的抗滑性能進行檢測,分析路面不同病害區域在處理前后的質量變化,從而評估該病害處理技術的應用效果。

通過鋪砂法,對修復前、后的瀝青路面構造深度進行檢測,分析結果如圖2所示。

根據圖2可知,在未經過該文設計的處理技術對路面修復前,檢測的構造深度明顯處于0.38~0.42 mm區間,而經過路面修復施工后,不同路段的構造深度均有所上升,達到0.61~0.66 mm區間,均大于0.5 mm的設計值。可以看出,通過這一方式的修復,可以有效改善道路的安全性。

4 結論

城市瀝青路面病害普遍存在,對于不同的病害類型,應選擇適當的處理技術,例如,裂縫、擁包和泛油等輕微病害可以通過路面修補技術來修復,對于較大的龜裂、沉陷和坑槽等嚴重的路面損壞,則需要薄層罩面或補強路面結構層。通過采用高質量的瀝青材料和科學的施工方法,改善了路面的抗壓能力和耐久性,減少病害的產生。在未來的研究和實踐中,還需要進一步探索創新的材料和技術,以提高城市路面的質量和壽命。

參考文獻

[1]徐州市交通規劃設計研究院. 徐州高新區長安路改造工程施工圖設計[R]. 徐州市交通規劃設計研究院, 2019.

[2]交通運輸部公路科學研究院. 公路瀝青路面養護技術規范: JTJ073.2—2001[S]. 西安:陜西旅游出版社, 2001.