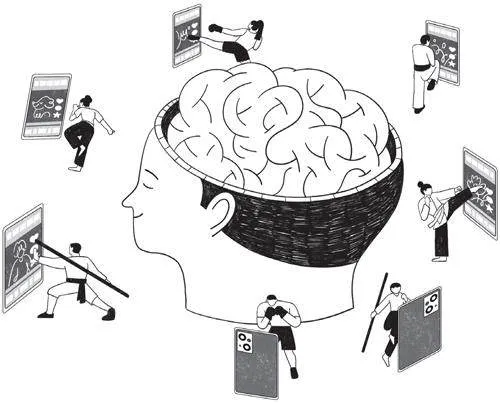

反短視頻奴役之戰:他們決心拯救大腦

一

一天,躺在沙發上刷短視頻的袁碩,發現自己肚皮上長出了一層贅肉。開始他想,這只是每天狂刷手機幾小時缺乏運動量的問題。但他很快警覺這是因為短視頻成癮,而這正在給他的生活帶來全方位的負面影響——“人會變笨、變胖,喪失注意力和創造力”。

袁碩另一重廣為人知的身份是科普作家“河森堡”。他在微博上現身說法,認為沉迷短視頻導致他“大腦內存”降低,“我先是腦子被短視頻干廢了,去停車場甚至找不到我的車,進而身材和健康、注意力和創造力都明顯受損”。

不只河森堡,越來越多沉迷短視頻的人發現,自己出現了記憶力衰退、注意力渙散等癥狀:看不進書;記不住密碼;只有3分鐘看完一部電影的耐心;放下手機后,大腦只剩疲憊和空白……

安平是北大哲學系畢業生。多年來,她自認是深度內容的受眾,對那些“奶頭樂”的短視頻一直抱有戒備。

但她還是被算法找到了“軟肋”。“算法發現我喜歡萌寵,就每天不停地給我推”,被算法擊中之后,萌寵短視頻占據了她所有的碎片時間,她總是點開一個,又點開一個,期待把網上軟萌的小動物收個滿懷。

23歲、從小家境富裕的陳妮,愛上了圍觀草根博主,尤其是農村和鄉鎮博主的生活。一方面出于獵奇心理,另一方面,她對社會學很感興趣,想通過短視頻看到城市外的世界。最高峰時,她一度關注了800個草根博主。

楊小可的大學宿舍有6個人,其中4個都迷短視頻。女生們甚至建了一個短視頻分享群,把自己看到的精彩內容丟進去,分分鐘展開熱烈討論。

從神經科學的角度來說,這些短視頻成功激活了人大腦的獎賞回路,于是,主宰情緒的大腦杏仁體,開始分泌那種別名為“快樂激素”的神經遞質——多巴胺。“大腦獎賞回路產生的多巴胺越多,這種體驗就越容易上癮。”斯坦福大學教授安娜·倫布克在《成癮》一書中寫道。

二

一次,心理咨詢師李丹旻對著短視頻學做一道菜。視頻只有1分多鐘,但李丹旻足足看了十幾遍,才記住了做菜步驟——她的大部分注意力被視頻里精致的廚具和漂亮的擺盤吸引了,“根本不知道它在講什么”。看到最后一遍,李丹旻才注意到講解人說“要加入108攝氏度的開水”——顯然,正常大氣條件下,水的沸點是100攝氏度。

河森堡主要看的是科普類短視頻。他發現自己看完后,完全復述不出視頻內容。他一度百思不得其解:為什么看完一本書自己能復述出來,看了短視頻卻無法復述呢?

他想起一個觀點:一個人獲取信息的過程越費力,這些信息在他的大腦里儲存得就越牢。反之亦然。“看短視頻,看的是畫面,很具象,很輕松,門檻很低,但人們可能什么都沒記住。而看書,看的是字,很抽象,有門檻,需要付出腦力,所以你之后可以復述出來。”

楊小可一度熱愛文藝片,但現在,自己“好像什么電影都看不下去了”。她喜歡上了那類3分鐘囫圇吞棗講完一部電影的短視頻。

看書也是如此。楊小可在高中時非常喜歡閱讀,但現在,她出現了閱讀障礙,哪怕看了書也常常沒有印象,“文字沒有進到腦子里”。

她讀的文科專業需要大量背誦,但她越來越背不進去了,這讓她非常痛苦。可她就是離不開短視頻,每天還是花大量時間機械地往下劃拉。

有科學家將楊小可這類成癮狀態,概括為“社交媒體的迷失域”。人一旦養成短視頻觀看習慣,就很難將注意力集中到復雜的深度事件上,也總是等待被外部世界所刺激和取悅,一旦注意力回到自己身上,就會感覺疲憊又無聊。

沉迷萌寵短視頻幾個月后,安平意識到自己讀書的速度越來越慢。她感覺不對勁,立馬關閉了“視頻號”功能,切斷了萌寵視頻的來源。現在回憶,她已經完全不記得當時看了些什么了。

三

但對很多人來說,戒斷短視頻這個過程如同“戒毒”一樣煎熬。

肖靜是中國傳媒大學研三學生,她調研過25個試圖控制自己短視頻成癮的年輕人。他們的年齡在18~30歲,其中最沉迷者每天能刷短視頻10小時以上。很多人都有多次卸載短視頻App又重新裝回的經歷。他們試過各種各樣的“戒斷”方式,但無一例外都失敗了。

一次,楊小可終于痛下決心,卸載了兩款常用短視頻App。然后她出現了戒斷反應——焦躁不安,覺得其他所有東西都索然無味。

當時她已經開始實習,天天都忙到精疲力竭。她對自己說,生活已經很累了,為什么還要對自己那么嚴苛?她又重新下載了這兩款App,點擊打開。

“要戒掉短視頻,要你發自內心地覺得短視頻沒有用、沒有意義。但凡有一點喜愛,你都很難戒掉。”過來人陳妮說。

去年的某一天,陳妮突然有了“短視頻等于無意義”的感覺。一個原因是她發現,短視頻平臺日益商業化、精致化。她很難再刷到感興趣的新草根博主,而之前關注的那些老博主,很多都不再更新了。她還發現,曾經吸引她的那種草根的真實,很多都是表演出來的,并非真實的社會學田野。更為重要的是,那時她已經大學畢業,但是還沒有找到工作。她突然清醒過來,意識到自己過去浪費了那么多時間。她卸載了曾經最愛的短視頻App。

為了修復碎片化短視頻對自己大腦的傷害,河森堡的解決方案是,下載了一個叫N-Back的游戲App。據稱,進行這樣的游戲訓練,可以在短時間內提高大腦的工作記憶容量。在此后的兩個月里,他每天會花半小時在這款App上。

這是一個艱苦的過程,每次感受到自己的腦力天花板時,河森堡就會汗流浹背。反復練習,反復失敗,他有了很大的挫敗感。直到有一天,他在地下停車場里,終于準確找到了自己的車。他感覺,自己的大腦內存回來了。

不再沉迷萌寵短視頻后,安平開始有意地在每周看一部深度的英文藝術電影。聽英文時,必須全神貫注。“體育鍛煉也是一個集中注意力的好辦法。”堅持運動的安平說。

深度閱讀,也是他們不約而同的一個選擇。“大腦是對意義有饑渴的,去閱讀書籍這樣信息密度大的載體,大腦很快就會有‘飽腹感’。當意義饑渴被滿足了,你就不會去依賴短視頻了。”河森堡現在每天要花接近2小時閱讀。

楊小可也開始強制自己每周讀2~3本深度書籍。漸漸地,高中時體會過的閱讀愉悅,慢慢回歸了,“我已經能辨別什么東西是好的,什么不是”。

身為心理咨詢師,李丹旻也留意到一個讓她很擔憂的現象:她接待的一些孩子手里拿著手機時,不是在打游戲,而是在刷短視頻——打組隊和單機游戲都需要用腦,他們覺得這些都太麻煩了,還是一個人刷短視頻更容易。“他們的大腦陷入了需要快速、強烈刺激的狀態,以至于他們連游戲都玩不動了。”

楊小可發現,這種分化也在自己的同學中間發生:一部分人從來不刷短視頻,或者在短暫接觸之后會立即卸載。他們把時間用來讀書、運動健身,或者做播客;另一部分人則把大把時間獻給短視頻,幾乎沒有其他興趣愛好。

她覺得,刷與不刷短視頻的,以后可能會是不一樣的人類了。

但如今,短視頻是如此無孔不入地滲入了當代人的生活。即便是現在,河森堡也做不到完全屏蔽短視頻。有時看到朋友分享,他也會點開。

(文中陳妮、楊小可、肖靜、安平為化名)