基于CMS模型的中國陶瓷出口增長成因分解

曹傳響 邢麗榮

摘 要:隨著經濟全球化的加深和世界貿易格局的轉變,研究中國陶瓷出口發展對調整中國陶瓷未來出口戰略有重要意義。基于聯合國商品貿易統計數據庫(UN Comtrade)資料,通過分析2003—2022年中國陶瓷出口規模、出口市場和出口結構等方面的現狀,采用恒定市場模型探討中國陶瓷出口貿易規模不斷增長的原因。研究表明:國際市場陶瓷需求的增加是促進中國陶瓷出口增長的關鍵因素,競爭力效應和交叉效應在中國陶瓷出口增長過程中為負,中國陶瓷出口在產品結構方面仍存在提升空間。因此,要實現中國陶瓷出口的高質量發展,關鍵在于開辟新的陶瓷需求市場,提高陶瓷產品的國際市場競爭力、優化陶瓷產品出口結構,制定差異化出口策略等。

關鍵詞:陶瓷產品;出口現狀;CMS模型;市場增長效應

陶瓷在世界許多國家或地區都有著大規模的生產和消費。作為世界貿易的重要組成部分,陶瓷的貿易規模整體呈現持續增長態勢。基于UN Comtrade數據庫資料統計,2003—2022年,20年間世界陶瓷出口規模由241.4億美元增加至764.4億美元,年均增長比例為6.25%,說明世界陶瓷產品受歡迎程度越來越高。在這期間,中國經濟高速發展,工業制造能力顯著提升,中國陶瓷的出口規模也有新的突破,但是中國陶瓷出口“以量取勝”的道路卻出現發展困境[1],高端陶瓷產品缺失及產品同質化嚴重,反傾銷調查持續增加等已嚴重影響我國陶瓷在國際市場上的現有競爭優勢。《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》中明確提出,優化產品出口將成為推動貿易高質量發展的重要原則[2],故陶瓷出口的轉型發展刻不容緩。因此,本文客觀分析中國陶瓷的出口現狀,對中國陶瓷出口規模、出口市場和出口結構等進行事實說明,比較中國與其他國家的陶瓷貿易競爭力,然后運用CMS模型(恒定市場份額模型)分析中國陶瓷出口不斷增長的原因,這對于擴大中國陶瓷出口規模,優化中國陶瓷出口結構,推動中國陶瓷產業可持續發展具有重要意義。

1 中國陶瓷出口現狀分析

1.1 中國陶瓷出口規模呈穩定增長趨勢

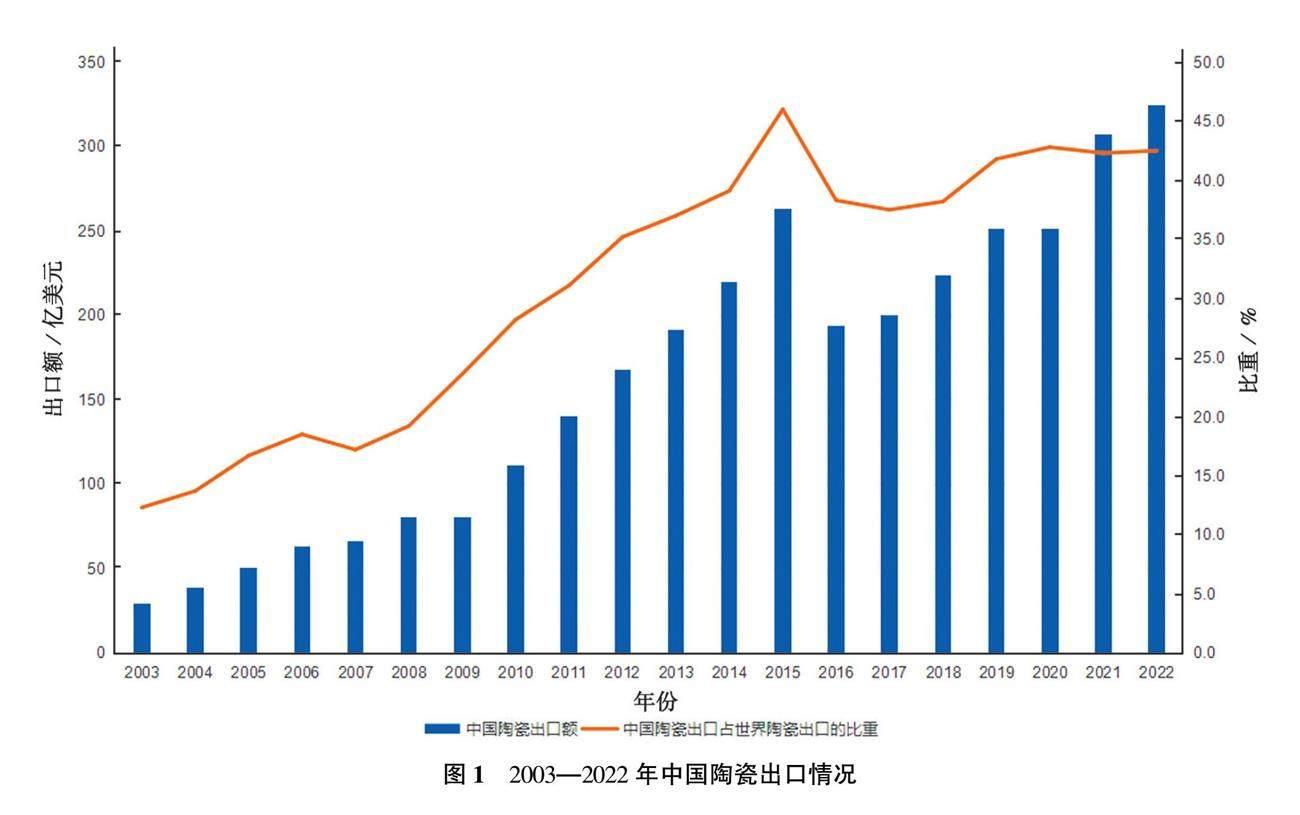

盡管我國陶瓷在國際市場上面臨人民幣匯率波動、關稅壁壘以及各種貿易摩擦的困境,且長時間受到國外反傾銷影響,我國陶瓷出口仍有非常好的成績。基于國內的政策優勢以及資源支持,中國陶瓷在世界市場上的受歡迎程度迅速上升,中國成為國際公認的陶瓷生產與貿易大國。具體來看,中國陶瓷出口額的增長速度較快,從2003年的29.6億美元增加到2015年的263.4億美元,這一時期出口額總體上保持快速增長態勢。但從2016年開始,伴隨著世界陶瓷市場規模的降低,我國陶瓷出口額有所減少,降低到194.2億美元。然后直到2021年我國陶瓷出口額為306.9億美元,超過2015年。2022年我國陶瓷出口額又得到新的突破,到達了新的峰值,為324.8億美元。在2003—2015年中國陶瓷出口占世界陶瓷出口的比重從12.3%增加到46.0%,到達近10年的峰值。但之后隨著世界陶瓷市場需求的降低,中國陶瓷出口額開始降低,其占世界陶瓷出口比重也在降低。2017—2022年中國陶瓷出口占世界陶瓷出口的比重逐漸由37.5%恢復到42.5%,雖然比重仍低于2015年,但差距在逐漸減小。總的來看,2003—2022年,這20年中國陶瓷出口保持高速增長的態勢。中國陶瓷出口情況見表1和圖1。

1.2 中國陶瓷出口市場呈多元化趨勢

出口市場多元化有助于我國陶瓷出口擺脫因市場過于集中而引起的貿易風險,使陶瓷出口在未來取得新的突破。中國陶瓷出口在面臨關稅壁壘、貿易摩擦等影響下仍能保持穩健增長,多元化市場起到了極大的作用,是中國陶瓷出口保持進一步增長的基礎[3]。2003—2022年中國陶瓷出口國家的數量實現穩定增長,出口市場結構逐步優化,已經向全球 200多個國家或地區出口陶瓷產品,特別是隨著“一帶一路”國家以及東盟等市場的擴展,中國陶瓷出口市場呈現良好的發展趨勢。2003年以來我國陶瓷出口市場主要有以下特征。

一是從整體分布情況來看,出口市場主體逐步由歐美國家轉變到亞洲國家,即形成了高度依賴亞歐市場的出口格局。2003年中國陶瓷出口排名前10的國家中,歐美國家占6個,而到了2022年,亞洲國家就占8個,出口市場重心產生轉變。

二是出口市場逐步由發展水平較高的國家向新興經濟體和發展中國家轉變。2003年中國陶瓷出口市場規模排名前10(圖2)的幾乎全是高收入國家,如美國、日本、德國等發達國家以及人均收入水平較高的沙特阿拉伯、韓國等;而2022年中國陶瓷出口市場不僅包括老牌發達國家,許多新興經濟體、人均收入水平較低的國家也包括在內,其中越南、菲律賓、日本和印度尼西亞等成為中國陶瓷出口的重點國家。2022年中國陶瓷出口情況見圖3。

三是陶瓷出口的集中度得到一定下降,出口重心不再集中于單一市場。具體來看,2003年中國陶瓷出口額超過1億美元的國家僅有5個,依次為美國、日本、韓國、阿聯酋和德國,其中美國所占比例就高達22.7%;而2022年中國陶瓷出口額超過1億美元的國家擴大到57個,美國雖然仍排在首位,但所占比例降低到13.4%,這表明中國陶瓷出口對美國依賴度降低。此外,2003年出口規模排名前10的國家占中國陶瓷出口總額的54%,而2022年排名前10的國家占中國陶瓷出口總額的比例就降低到47.2%,陶瓷出口市場多元化轉變趨勢非常明顯,出口市場進一步擴大。

1.3 中國陶瓷出口的產品結構出現改變

陶瓷是以黏土、天然礦物等為生產原料,通過粉碎混煉、成型和煅燒等步驟制成的產品。根據其主要功能,陶瓷產品可以分為日用、建筑、衛生和工藝陶瓷等多個種類。2003—2022年期間,中國陶瓷出口的產品結構變化趨勢見圖4。中國陶瓷從以日用陶瓷和工藝陶瓷為主,多種陶瓷產品補充的早期出口結構,轉變到現在的陶瓷出口產品多種類并行增長的產品格局[4]。中國出口的日用陶瓷、建筑陶瓷和工藝陶瓷等受到國際市場的廣泛青睞。整體上看,工藝陶瓷和日用陶瓷的出口規模呈現穩定增長態勢,但所占陶瓷出口總額的比重下降;建筑陶瓷前期出口規模較大,且增長速度僅落后于衛生用瓷;衛生用瓷的

出口規模不斷增加,所占陶瓷出口總額比例不斷上升,其在2018年出口額首次超過建筑陶瓷,是影響中國陶瓷出口規模恢復并取得突破的關鍵產品。2015年,中國建筑陶瓷出口總額高達110.2億美元,成為中國首個出口總額突破百億美元的陶瓷產品。中國陶瓷出口結構隨著世界市場需求變化而呈現多元化轉變。具體來看,中國日用陶瓷出口規模由2003年的9.8億美元增加到2022年的81.1億美元,建筑陶瓷出口規模由2003年的8.7億美元增加到2022年的88.9億美元,衛生用瓷出口規模由2003年的3.9億美元增加到2022年的114.4億美元,工藝陶瓷的出口規模由2003年的6.2億美元增加到2022年的22.1億美元。其中,2022年衛生用瓷占中國陶瓷出口總額的比重最大,為35.2%,且年均增長比例遠超其他產品。

1.4 中國陶瓷貿易競爭力位于世界前列

貿易競爭力指數(TC)為一國產品進出口差額與進出口總額的比重,該指標避免了通貨膨脹、匯率波動等宏觀因素的影響,可以客觀比較不同國家的同一種產品所處于的競爭地位,即該產品在國際市場上是處于競爭優勢還是劣勢。該指標范圍為[-1,1],公式為:

TCij=Xij-Mij/Xij+Mij

TCij為i國家j產品的貿易競爭力指數,Xij為i國家j產品的出口總額,Mij為i國家j產品的進口總額。當貿易競爭力指數越接近-1時,說明該國產品在國際市場上的競爭力越弱;當貿易競爭力指數為0時,該國產品進出口水平相當;貿易競爭力指數越接近1時,說明該國產品在國際市場上的競爭力越強。

由表2可知,2003—2022年中國的陶瓷貿易競爭力指數在0.85~0.95之間波動,非常接近于1,在世界陶瓷主要出口國家中位列第一,說明中國陶瓷在國際市場上競爭處于絕對的優勢。這主要由于我國制造業的不斷發展,人工成本較低,我國陶瓷在國際市場上具有較高水平的競爭優勢。意大利、西班牙的陶瓷貿易競爭力指數比中國略低,在國際市場上也具有一定的競爭優勢,這也是導致中國陶瓷貿易競爭力指數出現波動的原因之一;德國、日本的陶瓷貿易競爭力指數在0附近,說明其陶瓷產品進出口水平相當;而美國、法國的陶瓷貿易競爭力指數在-0.5左右,表明美國、法國的陶瓷產品在國際市場處于絕對的競爭劣勢,市場會選擇其他國家的陶瓷產品對其進行替代;印度的陶瓷貿易競爭力指數從負變正,最高可達0.596,說明印度正在不斷發揮自身優勢,在內部產業資源稟賦和外部有利環境的支持下,快速提升陶瓷出口競爭力,因此國際市場上的印度陶瓷已經成為中國陶瓷出口不可忽視的競爭對手。

2 中國陶瓷出口的CMS模型分析

2.1 模型構建

CMS模型,即恒定市場份額模型,由Tysynski在1951年提出,將某國在國際市場中貿易份額的變化歸因于國際貿易結構變化和該國競爭力變化兩部分[5],后經過多位學者的補充與改善,現已經成為研究國際貿易波動和產品國際競爭力的重要分析工具。該模型的使用前提:一個國家或者一個地區對外貿易的產品結構和產品競爭力水平穩定,那么該國或者地區的出口市場份額不受時間變化的影響,始終保持一致。因此該模型可以分為兩個層次,第一個層次可以分解為結構效應、競爭力效應與交叉效應,而第二個層次是在模型第一層分解的基礎上,將其分為市場增長效應與產品結構效應、綜合競爭效應與產品競爭效應、凈交叉效應與動態交叉效應。

本文采用Jempa修正后的CMS模型[6]探討對2003—2022年中國陶瓷出口貿易的變化進行研究,具體模型構建如下:

CMS模型的第一層分解:

Δq=iS0iΔQi+iΔSiQ0i+iΔSiΔQi

CMS模型的第二層分解:

Δq=S0ΔQ+iS0iΔQi-S0ΔQ+

ΔSQ0+iΔSiQ0i-ΔSQ0+

Qt/Q0-1)iΔSiQ0i+

iΔSiΔQi-(Qt/Q0-1)iΔSiQ0i

上式中,Δq中國陶瓷出口規模的變化,S為中國對目標國家或地區的陶瓷產品出口總額占國際市場對目標國家或地區的陶瓷出口總額的比重,Si為中國對目標國家或地區出口的第i類陶瓷產品總額占國際市場對目標國家或地區出口的第i類陶瓷產品總額的比重;Q和Qi分別為目標國家或地區從世界市場進口的陶瓷產品總額和第i類陶瓷產品總額。0和t分別代表一段時間內的期初與期末年份,Δ為一段時期內期末與期初的差值。CMS模型分解效應說明見表3。

2.2 數據選取與說明

本文利用修正的CMS模型研究2003—2022年中國陶瓷出口不斷增長的原因,采用聯合國商品貿易統計數據庫(UN Comtrade)的HS編碼分類標準,將陶瓷分為日用、建筑、衛生和工藝陶瓷四類。為了便于研究,根據表1和圖1的中國陶瓷出口總額的變化情況,將2003—2022年分為3個時間段進行分析。第一階段為2003—2009年,該階段中國陶瓷出口發展平穩,規模增長幅度較小,加之受到2008年金融危機的影響,2009年陶瓷出口增長出現停滯;第二階段為2010—2015年,該階段中國陶瓷出口持續增長,規模上升幅度較大;第三階段為2016—2022年,該階段中國陶瓷出口出現低迷,然后逐漸恢復并達到新的峰值。

根據中國陶瓷出口市場分析,2003年排名前10的國家或地區占中國陶瓷出口總額的62.9%,2022年排名前10國家或地區占中國陶瓷出口總額的47.6%,故綜合選取美國、越南、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、澳大利亞、沙特阿拉伯、日本、新加坡、德國、英國、加拿大、中國香港共15個國家或地區進行研究分析。中國出口到這些國家或地區的陶瓷總額占據到中國陶瓷出口總額的60%左右,因此對這些國家或地區進行重點研究是具有代表性的,具體CMS模型測算結果見表4。

2.3 實證分析與結論

2.3.1 第一層次分析結果

根據第一層分解結果來看,第一階段(2003—2009年)中國陶瓷的實際出口規模增加了19.79億美元。其中,結構效應、競爭力效應和交叉效應均為正值,即對中國陶瓷產品出口均有著促進作用,其中競爭力效應的貢獻率最大,為82.67%,這表明競爭力效應是第一階段中國陶瓷產品不斷增長的主要原因,即中國陶瓷產品在國際市場上擁有強大的競爭優勢,符合國際市場的實際需求,得到了各國對中國陶瓷產品的肯定,進而促進中國陶瓷出口規模的增加。交叉效應和結構效應的差距較小,貢獻率分別為8.79%和8.54%,兩者對陶瓷出口增長的拉動作用雖然遠落后于競爭力效應,但國際市場陶瓷產品的需求變化也有利于中國陶瓷產品的出口,可以刺激中國陶瓷產品發揮出口競爭優勢,對中國陶瓷在國際市場上份額的增加有一定程度的促進。

第二階段(2010—2015年)中國陶瓷產品實際出口額增加了15.57億美元。其中對中國陶瓷出口規模增加發揮最大作用的是結構效應,貢獻率高達94.93%,這表明該階段國際市場對陶瓷產品需求十分旺盛,加之中國工業制造能力的提升,擴大了中國陶瓷產品的生產規模[7],因此有利于中國陶瓷的出口增長。競爭力效應為正,貢獻率為4.43%,貢獻率相較于第一階段82.67%跌落78.24個百分點,即中國陶瓷的出口競爭優勢雖然在世界市場上有了一定下降,目標國家或地區面臨著同質化的陶瓷產品,但仍偏好于中國陶瓷。交叉效應貢獻率為0.64%,遠落后于結構效應和競爭力效應,即世界市場陶瓷出口規模的變化與中國陶瓷出口競爭力變化的交互作用對中國陶瓷出口的促進作用較弱,中國陶瓷產品的出口正在適應世界市場需求的最新變化。

第三階段(2016—2022年)中國陶瓷產品的出口較前兩個階段更加穩定,陶瓷出口額實際增加了24.61億美元。其中結構效應的貢獻率高達107.48%,這表明中國陶瓷出口與世界市場的聯系變得更加緊密,國際市場上陶瓷需求的增加和新興市場的開拓,極大地促進了中國陶瓷產品的出口。競爭力效應和交叉效應均為負,貢獻率分別為-6.26%和-1.22%,都阻礙了中國陶瓷出口額的增加,在這一階段中國陶瓷產品的出口競爭力嚴重下降,產品質量受到國際高標準要求的影響較大,相比較其他的陶瓷出口大國已喪失在國際市場的競爭優勢,加之中低檔陶瓷產品容易遭遇他國貿易雙反調查[8],從而嚴重威脅中國陶瓷原有的國際市場份額。而且世界市場陶瓷產品的需求調整與中國陶瓷出口競爭力變化的協調程度較低,存在不匹配甚至沖突的情況,也對中國陶瓷出口規模的增加存在消極影響。

2.3.2 第二層次分析結果

根據結構效應的第二層分解結果來看,三個階段中市場增長效應均為正值,在第一階段中拉動中國陶瓷出口增加3.81億美元,貢獻率為19.25%,在第二階段拉動中國陶瓷出口增加14.68億美元,貢獻率為94.28%,在第三階段拉動中國陶瓷出口增加27.91億美元,貢獻率為113.41%,可見市場增長效應對中國陶瓷出口的促進作用逐漸增加,即中國陶瓷出口越來越符合國際市場上陶瓷產品需求旺盛的趨勢,特別是隨著中國陶瓷出口市場的多元化發展,中國陶瓷出口面臨的貿易摩擦、反傾銷調查等不確定性風險降低[9],世界陶瓷進口需求的增加是中國陶瓷出口取得不斷突破的關鍵原因。產品結構效應在第一、三階段中貢獻率為負,在第二階段中貢獻率為正,即中國陶瓷產品的出口結構在第二階段適應國際市場需求的變化,而在第一、三階段中與國際市場所需要的陶瓷產品存在一定的不匹配情況,中國陶瓷出口結構的變動不利于其出口額的增加,也是制約我國陶瓷出口份額進一步擴大的重要原因。

根據競爭力效應的第二層分解結果來看,綜合競爭效應在第一階段的貢獻率為75.85%,拉動中國陶瓷出口增加15.01億美元;在第二階段的貢獻率為7.32%,拉動中國陶瓷出口增加1.14億美元;在第三階段貢獻率為-4.43%,中國陶瓷出口減少1.09億美元。可見綜合競爭效應對中國陶瓷出口的促進作用變得越來越弱而且已經有了消極影響,即中國陶瓷產品的整體出口競爭力正在逐步下降,在國際市場上已經不再具備整體競爭優勢,印度、越南、泰國等國家憑借粗放式生產已經成為我國陶瓷的有力競爭對手,這些國家憑借更低的陶瓷價格正逐漸擠壓中國陶瓷的低端市場份額,嚴重影響中國陶瓷出口的市場基礎。同樣的,產品競爭效應對中國陶瓷出口的影響由促進作用變為消極作用,三階段貢獻率分別為6.82%、-2.89%和-1.83%,即產品競爭效應在近幾年來以消極影響為主導,陶瓷出口的產品質量還有很大的提升空間,尤其是受到貼牌代工生產、設計工藝落后等問題的影響,部分中國陶瓷的出口產品達不到高端市場的準入門檻,在很長一段時間內“MADE IN CHINA”標志的陶瓷產品是低品質、低價值的代名詞,嚴重影響中國陶瓷出口在高端市場份額的突破。

根據交叉效應的第二層分解結果來看,凈交叉效應與綜合競爭效應的影響作用類似,對中國陶瓷出口的影響同樣是由促進作用變為消極作用。凈交叉效應在第一、二階段均拉動了中國陶瓷出口額的增加,貢獻率分別為11.16%和1.03%,即在前兩個階段中國陶瓷出口競爭力與國際市場上的陶瓷需求相符合,且中國陶瓷出口規模與國際市場需求兩者變化的交叉作用有利于中國陶瓷出口,而在第三階段則有了一定沖突,此時凈交叉效應貢獻率為-2.36%,對中國陶瓷出口額的增加有著不利影響。動態交叉效應則與凈交叉效應的影響作用相反,在第一、二階段中均為負值,貢獻率分別為-2.37%和-0.39%,占比較小,說明此時中國出口份額增長較快的陶瓷產品與國際市場需求份額增長較快的陶瓷產品存在不一致情況,中國陶瓷未能及時適應世界上陶瓷出口結構的快速變化;而在第三階段中動態交叉效應為正值,貢獻率為1.14%,這說明中國陶瓷出口結構正在向世界陶瓷需求靠攏,而且國際市場與中國陶瓷出口結構變化的交互作用有利于中國陶瓷出口規模的增加。

2.3.3 實證結論

根據第一、二層分解的結果分析,本文得出以下研究結論。

第一,2003—2022年影響中國陶瓷出口規模增長的主導因素有國際市場需求、出口競爭優勢和出口產品結構。其中,市場增長效應即國際市場旺盛的陶瓷需求是促進中國陶瓷出口增長的關鍵原因,且影響作用呈現上升的趨勢,說明中國陶瓷出口規模的增長順應了國際市場上陶瓷需求旺盛的潮流,未來應繼續開拓中國陶瓷出口新市場,堅持陶瓷多元化出口戰略,實現中國陶瓷出口規模的新突破。

第二,陶瓷出口競爭力在中國陶瓷出口規模增長過程中的影響作用非常重要。2003—2022年間綜合競爭效應和產品競爭效應由正變負,中國陶瓷產品的出口競爭力逐漸降低,賴以生存的市場競爭優勢不斷消失,產品價值和質量受到市場高標準要求的影響較大,其他國家的陶瓷產品正威脅中國陶瓷原有的市場份額,中國陶瓷出口的綜合競爭效應和產品競爭效應已經成為出口的薄弱環節,嚴重制約未來中國陶瓷出口在高端市場份額的突破。

第三,陶瓷產品結構效應在中國對世界的陶瓷出口額增長過程中有一定的波動變化,但整體上呈現消極影響,即中國陶瓷產品的出口結構與部分國家市場需求出現不匹配情況。陶瓷出口未能及時適應世界上陶瓷出口結構的變化,而且貼牌代工生產低品質、低價值陶瓷的問題得不到相關企業的重視[10],為了短期內的市場收益損壞我國陶瓷在國際市場的品牌形象。即使當前我國陶瓷出口規模不斷增加,但未來的增長速度有可能下降,不利于我國陶瓷出口未來的轉型發展。

3 改善中國陶瓷出口發展的策略建議

3.1 加快開拓國際市場新需求,制定差異化出口戰略

國際市場旺盛的需求是中國陶瓷出口取得不斷增長的關鍵原因。首先,要保障好傳統陶瓷出口市場業務,近年來歐美國家對陶瓷產品需求旺盛,出口潛力巨大,歐美市場有待進一步鞏固和增加。在此基礎上,中國陶瓷出口應堅持實施出口多元化戰略,加快拓展國際新市場,抵御國際市場的不確定風險[11]。“一帶一路”倡議為中國與共建國家的陶瓷合作提供新的契機,這些國家多為新興經濟體,必將為未來中國陶瓷出口發展產生極大的助力。即借助“一帶一路”的“東風”,積極與中亞、西亞和東歐等國家展開陶瓷貿易合作,主動參與世界陶瓷展會,推動中國陶瓷產品“走出去”,提升中國陶瓷的國際知名度。根據目標新市場對中國陶瓷產品的出口策略進行差異化調整,做好市場具體劃分與消費需求定位,實現陶瓷產品的本土化,做到出口的陶瓷產品與目標市場文化相吻合。例如向日本、韓國等國家重點出口日用陶瓷,做到產品的簡約與小巧;向印度等宗教色彩濃厚的國家重點出口工藝陶瓷,將宗教文化加入到產品設計中,讓我國出口的陶瓷產品實現多樣化價值。總之要加大對“一帶一路”國家市場的開拓,對目標市場進行充分調查研究,制定與當地需求相適應的出口競爭策略,避免在國際市場開展“一刀切”的銷售和宣傳方式,有助于擴大在特定市場的陶瓷產品份額,充分增加中國陶瓷產品在全球各地市場的適應性。

3.2 開展行業整合促進陶瓷產業轉型,提高產品出口競爭力

中國陶瓷產品的出口競爭優勢逐漸喪失,綜合競爭效應和產品競爭效應已經由正變負。最近幾年,由于我國陶瓷出口一直保持較好的形勢,陶瓷行業受到的投資有所增加,但中小陶瓷企業在技術能力、產品質量、設計工藝等方面與大型企業存在差距,這類企業為獲得較高收益通常采取價格戰等不當競爭,擾亂陶瓷市場交易[9]。因此必須加強中國整個陶瓷行業的集合程度,剔除沒有生產資質和嚴重損害市場秩序的企業,實現更科學、更合理的產業分工合作,實現陶瓷企業在貿易市場的正規化競爭。一方面,鼓勵大型集團對中小型企業開展收購兼并,擴大陶瓷產品生產和出口規模,在減少陶瓷出口企業數量的同時實現規模化生產,成立部分陶瓷高端領頭企業,更有效遵守政府的相關出口要求,避免陷入低價競爭的貿易陷阱;另一方面,通過行業整合建立現代化企業管理制度,與國際先進企業管理接軌,制定陶瓷產業轉型發展的長期規劃,不斷提高中國陶瓷生產的專業化程度,使部分陶瓷企業由原來的代工貼牌轉向生產自主品牌,降低國際市場波動對陶瓷出口的影響程度。更為重要的是,開展行業整合有助于生產技術的交流轉移,實現陶瓷行業向高端價值鏈的進步。陶瓷企業更要加大設計工藝的創新投入,提升高端陶瓷的自主創新水平,如中國出口的耐高溫陶瓷、電子陶瓷等在世界市場的受歡迎程度越來越高,要加快提升中國陶瓷產品出口的技術附加值。

3.3 優化陶瓷出口結構,打造高端陶瓷品牌

當前我國陶瓷出口存在一定的局限性,即“大而不強”,中國陶瓷產品的出口結構與部分市場需求不匹配,不能及時適應世界陶瓷出口結構的變化。這主要是因為我國陶瓷生產方式較為單一,產品同質化嚴重,缺乏高端品牌建設。中國作為全球陶瓷文化最為豐富的國家,擁有其他國家難以企及的陶瓷發展基礎。目前中國陶瓷生產行業集技術、資金和勞動力等為一體,要想擁有具有國際知名度的高端陶瓷品牌,必須在未來陶瓷行業發展中堅持可持續發展戰略,推進陶瓷行業所需資源的充分利用,通過實現規模效益減少生產成本,“以內助外”提升陶瓷出口效益。在陶瓷設計生產制作上堅持“產、學、研”深度融合,打造具有中國特色傳統文化的高端陶瓷品牌,通過自主創新帶動陶瓷行業轉型發展,實現陶瓷產品的精細化生產,將文化賦予到陶瓷設計中,從根本上解決產品低端化和同質化的困境,減少因為粗放式生產帶來的風險。最重要的是,提高現有陶瓷出口產品質量,做好國際上的宣傳推廣,根據終端市場的需求調整陶瓷出口結構,提高對潛在客戶的吸引程度,隨國際市場需求的變化動態及時調整陶瓷出口策略,化被動為主動,放棄為短暫的市場份額領先而生產低端陶瓷產品的出口策略,逐步改善中國陶瓷出口的發展現狀。

3.4 加快推動貿易談判,完善溝通交流機制

加快推動與主要貿易伙伴的自貿試驗區建設談判,降低陶瓷產品進口關稅,減少陶瓷反傾銷調查,提升其與中國的貿易便利程度。為了國際陶瓷市場份額,可以進行陶瓷的合作生產,增進雙方陶瓷企業的對話交流,加強雙方海關的合作檢查,爭取實現“兩國一查”,提高通關效率。考慮到印度、意大利、西班牙等國陶瓷產品的出口貿易競爭威脅,中國應與陶瓷產品的主要市場保持良好的貿易關系,同時提升陶瓷產品的質量,降低中國陶瓷在國際市場的可替代性。積極創新貿易溝通方式,大力發展陶瓷跨境電商業務,創造和維護良好的貿易關系和環境。利用區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)的實施,深化中國與成員國之間貿易自由化改革,積極開展對陶瓷產品降低關稅的談判。更重要的是,利用“亞投行”“絲路基金”等金融平臺,加快推進貿易基礎設施建設,優化陶瓷產品物流供應,建立陶瓷產品海外倉,合理規劃陶瓷銷售渠道與配送中心,提高運輸效率,降低交易成本,實現陶瓷貿易的高質量發展。此外,政府更要為陶瓷產品的溝通交流提供助力,依托政府間的合作交流平臺推廣中國高端的陶瓷產品,讓更多的中國陶瓷進入到全球中高端市場中,強力提升中國陶瓷產品出口的附加值。

參考文獻

[1]者貴昌,韓麗星.中國陶瓷出口貿易波動因素分析:基于CMS模型的分析視角[J].國際經貿探索,2016,32(9):40-57.

[2]商務部新聞辦公室.商務部發布《“十四五”對外貿易高質量發展規劃》[EB/OL].(2021-11-23)[2024-01-01].http://wms.mofcom.gov.cn/article/xxfb/202111/20211103220081.shtml.

[3]馮丹丹.中國陶瓷企業應對國外反傾銷的策略探討 [J].對外經貿,2013(1):31-33.

[4]喬雯,張穎.中國陶瓷出口規模與競爭力的實證分析[J].改革與開放,2017(21):23-26.

[5]TYSZYNSKI M.World trade in manufacturing commodities[J].Manchester School of Economic and Social Studies,1951(19):272-304.

[6]JEPMA C J.Extensions and application possibilities of the constant market shares analysis:the case of the developing countries′export[D].Groningen:University of Groningen,1986:1-2.

[7]王軍.開放性的傳統:觀“2022‘新傳承中國陶瓷藝術展”[J].中國陶藝家,2023(2):12-17.

[8]郭建芳.中國陶瓷出口現狀、國際競爭力水平與產業轉型思考[J].價格月刊,2017(9):82-85.

[9]韓靜.我國陶瓷產品出口遭遇國際貿易救濟措施的原因及應對策略[J].江蘇商論,2021(7):59-63.

[10]王世群.我國陶瓷出口貿易態勢及優化策略[J].對外經貿實務,2017(11): 49-52.

[11]高越,魏俊華.RCEP區域價值鏈構建及其效應:基于制造業行業層面的研究[J].山東理工大學學報(社會科學版),2023,39(3):28-44.

(責任編輯:劉 麗)