《隋書·經籍志》“梁有五部目錄”考辨

[摘 要]《隋書·經籍志》是唐代重要的史志目錄,學界對其中所載“梁有五部目錄”的解釋多有爭議。考察阮孝緒《七錄序》和《隋志》文本,“五部目錄”既非五種目錄書,也非名為《五部目錄》的目錄書,而是包括術數書在內的五部分類方法,即阮孝緒所記《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》使用的分類方法,《隋志》所記《梁文德殿四部目錄》則是缺少術數書目錄的不完本。

[關鍵詞]《隋書·經籍志》 《七錄序》 “五部目錄”

[分類號]G256

相較于中國古代的大一統,南北朝時期政局動蕩,國家藏書事業多有坎坷,但各政權仍進行了一系列圖書搜集、整理工作。如宋元嘉八年(431)謝靈運校書,元徽元年(473)王儉校書、別撰《七志》;齊王亮、謝朏校書;梁秘閣、文德殿校書,阮孝緒撰《七錄》;北朝魏、齊、周均有搜書,最盛方盈萬卷。總的看來,在目錄學的發展史上,南朝較北朝更為發達,其中以南梁最盛。《隋書·經籍志》(以下簡稱“《隋志》”)總序云:

梁初,秘書監任昉躬加部集,又于文德殿內列藏眾書,華林園中總集釋典,大凡二萬三千一百六卷,而釋氏不豫焉。梁有秘書監任昉、殷鈞《四部目錄》,又《文德殿目錄》。其術數之書,更為一部,使奉朝請祖暅撰其名。故梁有《五部目錄》。普通中,有處士阮孝緒,沉靜寡欲,篤好墳史,博采宋、齊已來王公之家凡有書記,參校官簿,更為《七錄》:一曰《經典錄》,紀六藝;二曰《記傳錄》,紀史傳;三曰《子兵錄》,紀子書、兵書;四曰《文集錄》,紀詩賦;五曰《技術錄》,紀數術;六曰《佛錄》;七曰《道錄》。其分部題目,頗有次序,割析辭義,淺薄不經。梁武敦悅詩書,下化其上,四境之內,家有文史。元帝克平侯景,收文德之書及公私經籍,歸于江陵,大凡七萬余卷[1]。

又《隋志》簿錄篇云:

《梁天監六年四部書目錄》四卷 殷鈞撰。

《梁東宮四部目錄》四卷 劉遵撰。

《梁文德殿四部目錄》四卷 劉孝標撰。

《七錄》十二卷 阮孝緒撰[1]。

由此可見南梁藏書之豐與書目之多。但針對《隋志》總序所書“梁有五部目錄”一句,目錄學界有多種不同看法,筆者通過考辨相關史料,試對各種觀點進行梳析,并提出自己的淺見。

1 關于“五部目錄”的不同觀點

《隋志》總序所言“又文德殿目錄其術數之書更為一部使奉朝請祖暅撰其名故梁有五部目錄”,由于斷句標點方式和理解差異會造成句意的不同,學者們對“五部目錄”有不同的解釋。

1.1 指五本目錄書

李致忠先生認為“故梁有五部目錄”一句是對上文的總結,也就是對梁代目錄的總括,其中“五部目錄”即指任昉私人目錄、任昉和殷鈞合編《梁天監六年四部目錄》、劉峻《文德殿四部目錄》、祖暅術數書目錄和劉遵《梁東宮四部目錄》五本目錄書[2]。觀《隋志》行文邏輯,在“故梁有五部目錄”之后又敘述了梁代阮孝緒的私撰目錄《七錄》,此句因果關系頗顯牽強,因此不應為對梁代目錄的總括。唐明元、孫振田二位先生均對此說提出了質疑,此處不再贅述①。

1.2 指名為《五部目錄》之書

余嘉錫先生在《目錄學發微》中指出,《七錄序》和《隋志》認為文德殿術數書是祖暅撰寫的一部書,但根據《七錄》來看,文德殿書目已然包括術數書,即《隋志》所謂的《五部目錄》[3]。也就是說,余先生認為文德殿目錄為五部目錄,《隋志》簿錄篇所錄四部書名有誤。來新夏先生認為,《隋志》著錄這部文德殿目錄稱四部是不確切的,因為其術數之書已另由數學家祖暅編為專目,實際上已是五部目錄,因而《古今書最》所列全名,最稱完備妥善[4]。王重民先生認為,文德殿校書“沒有按照秘書省的分類制度,另外編出了正御四部及術數書的五部目錄”,還直稱其為《文德殿五部目錄》[5]。同時,以上三位先生都認為《七錄》七部分類承繼了文德殿的五部分類。但是,文德殿目錄在《隋志》簿錄篇中記為《梁文德殿四部目錄》,《七錄序》所附《古今書最》中記為《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》,《舊唐書·經籍志》中記為《梁天監四年書目》,《新唐書·藝文志》中記為《梁天監四年書目》,皆不稱之為《五部目錄》,且《隋志》前后也不應該自相矛盾,所以《五部目錄》為書名之說的證據明顯不足。

1.3 指五部之分類方法

唐明元先生認為,文德殿目錄應為五部分類,而在簿錄篇中著錄其名為《梁文德殿四部目錄》的原因可能是《隋志》編者更傾向使用四部分類法,認為術數書屬于丙部,不需要單獨分為一部,“故用‘四部’之名已能涵蓋術數”;他對《隋志》序中所寫“五部目錄”則解釋為其編撰者堅持史家原則、客觀記載梁代目錄學史上四部、五部分類法并存的現象[6]。筆者對唐先生五部分類方法的觀點較為贊同,但其文并沒有論證《古今書最》所載《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》為一部書,對《隋志》序所載“五部目錄”與簿錄篇所載《梁天監六年四部書目錄》相矛盾的解釋也值得商榷。

1.4 否定“五部目錄”的說法

部分學者認為《隋志》“五部目錄”的說法是對《七錄序》的誤讀,實際并不存在。喬好勤先生提出:“此語來自阮孝緒《七錄序》,但《七錄序》并無‘五部目錄’之文。《古今書最》則是將《文德殿目錄》和《術數書目錄》并列的,想見《術數書目錄》是一部專題目錄,單篇別行,而《文德殿目錄》自成體系,仍為四部。后世學者援引《隋志》,皆稱梁有《五部目錄》,也未必確當。[7]”孫振田先生通過史源的追溯和比對,認為《隋志》借鑒了《七錄序》,“五部目錄”在文中意指梁有分類為五部的目錄書,并非針對《隋志》簿錄篇著錄的劉孝標《梁文德殿四部目錄》,而是針對《七錄序》中的劉孝標“文德殿目錄”與祖暅“術數書目錄”而言,《隋志序》將此二者合并理解為了一種目錄,該目錄也就成了“五部目錄”[8],這是出于對《七錄序》與《古今書最》的誤讀。這一觀點忽視了《七錄序》中《古今書最》的體例,不能證明其中《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》為兩書并列而非一書。同時,孫先生提及《隋志》在改寫《七錄序》時將“撰其名錄”記為“撰其名”,認為其由于誤讀故意刪減了表示目錄簡稱的“錄”;但從《七錄》來看,阮孝緒本人并沒有將錄僅作“目錄”之意,如《七錄》中“錄”、總序中“方外佛道各位一錄”均為“類”之意。

綜上,關于“五部目錄”的幾種觀點,學者們產生分歧的癥結在于《隋志》文意的模糊、序與簿錄篇中“五部”與“四部”的矛盾,《七錄序》序言中的文意模糊、所附《古今書最》書名的界定,以及所見著錄“文德殿目錄”書目中書名的矛盾。

2 “五部目錄”含義推測

在以上觀點中,筆者贊同“五部目錄”為五部分類法的觀點,但同時認為對于“五部目錄”的辨析不能局限于《隋志》的文本,也應當關注其所承襲的《七錄序》文本及兩者間的關系。據《隋志》總序所云“遠覽馬史、班書,近觀王、阮志、錄”[1],其成文在相當程度上參考了阮孝緒的《七錄》,因此筆者將細究二者文本,對此進行考察。盡管《七錄》今已亡佚,但唐釋道宣的《廣弘明集》中收錄了《七錄序》,包括了總序、《古今書最》、目錄和阮氏著作目錄,現引錄總序南梁部分與《古今書最》有關內容:

有梁之初,缺亡甚眾,爰命秘書監任昉躬加部集,又于文德殿內,別藏眾書,使學士劉孝標等,重加校進,乃分數術之文,更為一部。使奉朝請祖暅撰其名錄。其尚書閣內,別藏經史雜書,華林園又集釋氏經論,自江左篇章之盛,未有逾當今者也。

……

古今書最

《七略》。書三十八種,六百三家,一萬三千二百一十九卷。五百七十二家亡,三十一家存。

《漢書·藝文志》。書三十八種,五百九十六家,一萬三千三百六十九卷。五百五十二家亡,四十四家存。

袁山松《后漢·藝文志》。書。八十七家亡。

《晉中經簿》。四部書一千八百八十五部,二萬九百三十五卷。其中十六卷佛經,書簿少二卷,不詳所載多少。一千一百一十九部亡,七百六十六部存。

《晉元帝書目》。四部三百五帙,三千一十四卷。

《晉義熙四年秘閣四部目錄》

《宋元嘉八年秘閣四部目錄》。一千五百六十有四帙,一萬四千五百八十二卷(五十五帙、四百三十八卷佛經)。

《宋元徽元年秘閣四部書目錄》。二千二十帙,一萬五千七十四卷。

《齊永明元年秘閣四部目錄》。五千新足。合二千三百三十二帙,一萬八千一十卷。

《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》。合二千九百六十八帙,二萬三千一百六卷。(秘書丞殷鈞撰秘閣四部書少于文德書,故不錄其數也。)②

首先,《七錄序》總序中提及南梁部分并無“四部”“五部”字眼,而《隋志》總序中則多次強調目錄分類之數,再觀其前文:

(漢)歆遂總括群篇,撮其指要,著為《七略》……魏秘書郎鄭默,始制《中經》,秘書監荀勖,又因《中經》,更著《新簿》,分為四部,總括群書。……(東晉)充遂總沒眾篇之名,但以甲乙為次。自爾因循,無所變革。……(宋)秘書監謝靈運造《四部目錄》,大凡六萬四千五百八十二卷。元徽元年,秘書丞王儉又造《目錄》,大凡一萬五千七百四卷。儉又別撰《七志》……其道、佛附見,合九條。……齊永明中,秘書丞王亮、監謝朏,又造《四部書目》,大凡一萬八千一十卷[1]。

由上可知,其行文邏輯以目錄部類變化為線索,即《七略》七分法、《中經新簿》四分法(東晉李充時為秘閣定制)、《七志》名為七實為九分之法、文德殿五分法、《七錄》七分法,也就是說《隋志》總序中更強調的是分類方法而不是書名,此處“四部目錄”“五部目錄”作為分類方法的可能性更大。

其次,結合《七錄序》與《隋志》所載可知,梁代的校書活動主要有秘閣部集、文德殿列藏眾書、尚書閣別藏經史、華林園總集佛典,而《隋志》總序中所言“四部目錄”“五部目錄”分屬秘閣校書與文德殿校書。《舊唐書·經籍志》載有“《梁天監四年書目》四卷”[9],《新唐書·藝文志》載有“丘賓卿《梁天監四年書目》四卷”[10],從時間、地點來看,這兩處所說的《梁天監四年書目》即《古今書最》中《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》,也即《隋志》簿錄篇所記《梁文德殿四部目錄》、《隋志》總序所言“五部目錄”。而總序中的“四部目錄”即《隋志》簿錄篇所記《梁天監六年四部書目錄》,也即《古今書最》中《秘閣四部書》,至于為何二者僅書殷鈞一人之名,應是任昉在任時僅對秘閣四部進行了常規整理而未成書,其于天監六年春出為地方官,成書時主持官員為殷鈞,因此書其名;又因任昉奠基之功,所以《隋志》言“任昉、殷鈞四部目錄”。若要探究《隋志》中“五部目錄”所指,則必須明晰《古今書最》中《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》是一部書目還是兩部書目。筆者認為《古今書最》所載“梁天監四年文德正御四部及術數書目錄”不為兩部書目,其理由有二:一是從《古今書最》體例來看,僅著錄官修書目,不記專科目錄,不合稱兩本書目。《古今書最》用“合”字稱書目卷數共有兩例,即“《齊永明元年秘閣四部目錄》。五千新足。合二千三百三十二帙,一萬八千一十卷”和“《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》。合二千九百六十八帙,二萬三千一百六卷”。其中關于“五千新足”一句,熊熠輝、張固也先生認為,其“為增錄圖書與重新整理繕寫之舊錄圖書的總卷數”[11]。薛紅、唐明元先生認為,其為王亮、謝朏在《宋元徽元年秘閣四部書目錄》的基礎上新收圖書與重新整理圖書卷數之和[12]。張宗友先生認為“王亮、謝朏在整理圖書之時,對新出者有所增入,對亡佚者有所補入,對殘損者有所補益,此類新整理之圖書,凡五千卷,故曰‘五千新足’”[13]。盡管對于“五千新足”看法不一,但學者大都認為其屬于《齊永明元年秘閣四部目錄》部分;并且《隋志》總序中載“齊永明中,秘書丞王亮、監謝朏,又造《四部書目》,大凡一萬八千一十卷”與《古今書最》相符合,可見《隋志》亦將《齊永明元年秘閣四部目錄》五千新足視為一體,“合”字并不能作為兩書合計之標志。二是文德殿書目用到“正御”二字,王重民先生指出“梁代政府圖書館有三數處:把皇帝經常使用的一個特加補充,成為選擇最精,數量最多的一個”[14],故稱“正御”。假設術數書目錄單獨成書,那么四部書目錄中若包含術數類,那么阮孝緒不必再記術數書;若不包含術數類,那么將四部書、術數書目錄分為兩書則會使兩個目錄都不完整,與文德殿校書“正御”的意義相悖。據《古今書最》,劉孝標主編的《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》收書多于殷鈞主編的《梁天監六年四部書目錄》,這也符合文德殿收書最精、最多的目的。因此,《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》應為以五分法分類的目錄書。

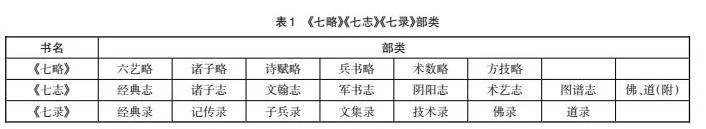

再次,因文德殿目錄成書在阮孝緒《七錄》前不久,可以在《七錄》中探尋是否還有文德殿目錄的蹤跡。有學者認為阮孝緒在《七錄序》中僅記其“斟酌王劉”,并未提及文德殿目錄,則文德殿分類對《七錄》必無影響。筆者將《七略》《七志》《七錄》部類列簡表1(本表依據《隋志》總序而制)。

仔細對比分析三者發現,《七錄》分類較《七略》《七志》改變相當之大,其與四部分類相似性更大,僅是在四部名稱上稍有變化并析出術技,再增佛、道二部,可見四部分類對阮孝緒的影響。另外,劉知幾《史通·點煩》有言:“陶隱居《本草》,藥有冷熱味者,朱墨點其名;阮孝緒《七錄》書有文德殿者,丹筆寫其字。由是區分有別,品類可知。[15]”可見,阮孝緒作《七錄》必然參閱過文德殿目錄,甚至以其為底本,其七分法極有可能是承繼了文德殿的五分法。

此外,據《隋志》,自荀勖《中經新簿》以甲乙丙丁分四部校書,又被李沖沿用后,“自爾因循,無所變革”,意即秘閣四部藏書已為定制;而文德殿校書非常規事業,其為中書省主持而非秘書省系統,可不沿襲此例,因此文德殿目錄存在四分法之外的可能。阮孝緒在《七錄序》中有言:“劉氏之世,史書甚寡,附見《春秋》,誠得其例。今眾家記傳,倍于經典,猶從此志,實為繁蕪。且七略詩賦,不從六藝詩部,蓋由其書既多,所以別為一略。今依擬斯例,分出眾史序記傳錄為內篇第二。”其之所以在《七略》《七志》基礎上另立“記傳錄”是由于史書過多,則可以推測文德殿目錄分出術數書也是因為這類書的數量過多。對此,筆者將《七錄序》所載目錄整理如下:

經典錄內篇一:九部,五百九十一種,七百一十帙,四千七百一十卷。

記傳錄內篇二:十二部,一千二十種,二千二百四十八帙,一萬四千八百八十八卷。

子兵錄內篇三:一十一部,二百九十種,五百五十三帙,三千八百九十四卷。

文集錄內篇四:四部,一千四十二種,一千三百七十五帙,一萬七百五十五卷。

術伎錄內篇五:十部,五百五種,六百六帙,三千七百三十六卷。

可見《七錄》中“術伎錄”卷數約與“子兵錄”相當,僅少于“經典錄”不到千卷,可見當時術數類書目應當較多。并且,梁武帝本人通曉天文歷法,《梁書》記載其“六藝備閑,棋登逸品,陰陽緯候,卜筮占決,并悉稱善”[16],上行下效,當時術伎性書籍受到廣泛重視。《隋書·天文志中》記載“梁奉朝請祖暅,天監中,受詔集古天官及圖緯舊說,撰《天文錄》三十卷”[1],反映出天監年間的情況確實如此,且當時留存了較多的術數書。祖暅,《南史》作祖暅之,“字景爍,少傳家業,究極精微,亦有巧思。入神之妙,般、倕無以過也。當其詣微之時,雷霆不能入。嘗行遇仆射徐勉,以頭觸之,勉呼乃悟。父所改何承天歷時尚未行,梁天監初,暅之更修之,于是始行焉。位至太舟卿。[17]”為天文學家祖沖之之子,家學淵源深厚,《七錄序》言使其“撰其名錄”而非《隋志》中言“撰其名”,應指祖暅對術數書作了較為專業的整理,頗有劉向校書時分門別類使專業人才校訂的意味。

最后,術數書作為影響力與原四部難以匹敵新增部類的,有可能附在原四部之后;同時,由于此前未有這樣的分類,故在命名時特意說明分類為四部加術數。在這種情況下,術數書一部是否會像《隋志》附錄佛、道一樣不被與原四部并列為五部?答案應當是否定的。《隋志》對于其部類的定義有言:“今考見存,分為四部,合條為一萬四千四百六十六部,有八萬九千六百六十六卷。[1]”又云:“道、佛者,方外之教,圣人之遠致也。俗士為之,不通其指,多離以迂怪,假托變幻亂于世,斯所以為弊也。故中庸之教,是所罕言,然亦不可誣也。故錄其大綱,附于四部之末。[1]”可見其不將附錄道、佛兩類添加到四部,是因二者為方外之教也,意即《隋志》定義“部”的標準在于其為方內之教,而非其位置在目錄正文部分,所以在附錄的術數書也會被《隋志》認定為一部,與其他四部并列合為五部分類。因此,祖暅之術數書很可能附于原四部之后,如此也可以解釋《古今書最》中為何用到“合”字。到了唐代修《隋書》時“考見存”,而術數書部分當時散佚,故僅在總序中提及“五部目錄”的分類方法,而在簿錄篇中只著錄了尚存的《梁文德殿四部目錄》四卷。至于亡佚的原因,很可能是五部分類法后來并未得到沿用,新增的術數一部在四部分類的潮流中被忽視遺忘,仍被歸于四部子部之下。

3 結語

綜上所述,筆者認為,梁代文德殿藏書窮搜博采,劉孝標等人在編修文德殿目錄過程中,因術數書數量較多,且梁武帝較為重視天文歷法,從而擇其另立一部,使祖暅撰寫名錄,附于原四部之后,即阮孝緒所記《梁天監四年文德正御四部及術數書目錄》。由于此目錄打破了之前四部分類的常規方法,將術數書分作一部,因此在命名時特予以標注。之后,因術數書部分目錄亡佚,《隋志》僅著錄了尚存的四部書部分,并在總序中對其分類方法進行說明。故《隋志》中“五部目錄”應當作“五部分類”之意,其中“梁有秘書監任昉殷鈞《四部目錄》又《文德殿目錄》其術數之書更為一部使奉朝請祖恆撰其名故梁有《五部目錄》”一句,則應標點為:“梁有秘書監任昉、殷鈞四部目錄。又文德殿目錄,其術數之書,更為一部,使奉朝請祖暅撰其名,故梁有五部目錄。”

注釋:

① 唐先生認為《隋志》中“梁有”指官方目錄,提及任昉“躬加部集”所成書應為與殷鈞合撰之秘閣四部,祖暅之術數書未單獨成書,故官修目錄不足五部;孫先生也另從《隋志》改寫《七錄序》的角度指出官修目錄只有三部。

② (唐)釋道宣:《廣弘明集》卷三,宋刻磧砂藏本。按:其一,此處為閱讀方便參考張宗友先生《〈古今書最〉發微》稍加修改添注標點。(張宗友.《古今書最》發微[J].古典文獻研究,2021(4):222-239.)其二,不以“新集《七錄》內外篇……右四部四百二十五種四百五十九帙一千一百三十八卷”一段為《古今書最》部分。(見薛紅、唐明元所撰《〈七錄序〉所附〈古今書最〉探微》一文)

參考文獻:

[1] 魏征,等.隋書[M].北京:中華書局,1973.

[2] 李致忠.三目類序釋評[M].北京:北京圖書館出版社,2002.

[3] 余嘉錫.目錄學發微 古書通例[M].北京:商務印書館,2011.

[4] 來新夏.古典目錄學淺說[M].北京:中華書局,1981.

[5] 王重民.中國目錄學史論叢[M].北京:中華書局,1984.

[6] 唐明元.關于《隋志序》梁“五部目錄”之考辨[J].圖書館理論與實踐,2007(3):56-57.

[7] 喬好勤.中國目錄學史[M].武漢:武漢大學出版社,1992.

[8] 孫振田.《隋志序》“梁有五部目錄”再考釋——兼釋“任昉、殷鈞《四部目錄》”[J].文史哲,2015(1):137-146,167-168.

[9] 劉昫,等.舊唐書[M].北京:中華書局,1975.

[10] 歐陽修,宋祁.新唐書[M].北京:中華書局,1975.

[11] 熊熠輝,張固也.關于《古今書最》的幾個問題[J].長春師范大學學報,2014(5):199-202,210.

[12] 薛紅,唐明元.《七錄序》所附《古今書最》探微[J].圖書館理論與實踐,2013(4):68-71.

[13] 張宗友.《古今書最》發微[J].古典文獻研究,2021(4):222-239.

[14] 王重民.中國圖書目錄學史料(十三)[J].圖書館學研究,1987(4):109-112.

[15] 劉知幾著;浦起龍通釋;王煦華整理.史通通釋[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[16] 姚思廉.梁書[M].北京:中華書局,1973.

[17] 李延壽.南史[M].北京:中華書局,1975.

袁如月 女,1999年生。碩士研究生在讀。研究方向:隋唐史、歷史文獻學。

(收稿日期:2023-08-25;責編:婁明輝。)