四川資陽中和鎮菩薩巖、臨江鎮佛爾巖摩崖造像調查簡報

四川大學考古文博學院 資陽市雁江區文物管理所

內容摘要:資陽市中和鎮菩薩巖與臨江鎮佛爾巖摩崖造像均為沱江流域中晚唐時期的典型造像點,二者在龕形、題材和造像風格等方面皆有相似之處。前者雕刻較精美但紀年缺失,后者雖被盜損卻有明確紀年題記,可互為參照。綜合崖面布局、紀年題記以及其他參考因素,初步判斷兩處造像集中開鑿于8世紀下半葉到9世紀初期,晚唐及以后有補鑿、搭建建筑和妝彩活動。兩處造像題材有一佛、三佛與多身脅侍(含天龍八部)的組像、五十三佛、舍利塔等。

關鍵詞:資陽;摩崖造像;中晚唐;沱江流域

中圖分類號:K879.29? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2024)02-0085-13

A Brief Report on the Cliff Carvings at Foeryan in Linjiang Township,

and at Pusayan in Zhonghe Township in Ziyang, Sichuan Province

Abstract:The cliff statues from both the Pusayan site at Zhonghe Township and the Foeryan site at Lingjiang Township, both in Ziyang County, Sichuan Province, are located in the Tuojiang River basin, and are highly characteristic of the mid-late Tang dynasty period. The cliff statues of both places are similar in terms of the form of their niches, the themes they contain, and the style of their imagery. Several of the statues at Pusayan are carved with great delicacy and contain no dated inscriptions, while those at Foeryan contain clearly dated inscriptions, though several items seem to have been stolen or damaged. Based on the layout of the cliff surface, the dated inscriptions, and other related reference information, preliminary research has determined that these two groups of cliff statues were carved in the period from the second half of the 8th century to the early 9th century. In addition, activities of small-scale renovation, carving, and decoration have also been found that can be dated to the late Tang dynasty or later. The themes of these statues include a single Buddha, three Buddhas with attendants (including the Eight Offices of Supernatural Beings), the fifty-three Buddhas, and various stupas.

Keywords: Ziyang; cliff carvings; middle-late Tang dynasty; Tuojiang River basin

(Translated by WANG Pingxian)

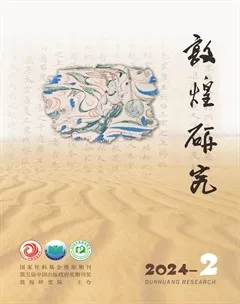

菩薩巖和佛爾巖摩崖造像均位于沱江流域中段的資陽市雁江區(圖1)。前者位于城東中和鎮中和村十組,保存較好、雕刻精美,2012年被列為第八批四川省文物保護單位;后者位于城北臨江鎮斑竹村十一組,為三普文物登記點,保存不佳,但有明確的紀年題記。2021年7月,四川大學考古文博學院聯合雁江區文物管理所對這兩處造像點進行了細致調查,茲將此次調查情況簡報如下。

一 中和鎮菩薩巖造像

造像開鑿在長約25m、高約46m的崖壁中部,共9龕,分南、北兩段,自北向南(從左向右)編號為第1—9龕(圖2)。北段崖壁近西南—東北走向,壁面較平直,上開第1—8龕,其中,第1、8龕已為空龕,第2、5、7龕側壁均有附龕,編為第2-1、5-1、5-2、7-1、7-2龕。南段崖壁由東北向西南轉折,在第8龕右側開第9龕。北段龕像上部有一道凹槽,第2龕左側、第7龕右側各有數道凹槽,第3、6、8龕內有若干方形榫孔,可能為龕檐或龕前建筑遺跡。距造像區北側數米的崖壁上,有一未完工洞窟,口為窄方形,內為橫長方形,似為瘞窟。

1. 第2龕

位于崖壁北段中上部,第1龕右上、第3龕左上。外方內單層檐佛帳形龕。內龕平面呈寬U形,頂與三壁轉折較明顯。內龕頂殘存右側檐角,龕楣左側殘存倒三角形裝飾,檐下兩側龕柱正面飾方格團花。外龕左壁中下部開一小龕,編為第2-1龕,其內造像殘不可識。外龕寬203cm、高190cm、深約40cm,內龕寬170cm、高168cm、深約100cm,龕向108度。

內龕底部環三壁造低壇,壇上為一佛二弟子二菩薩二天王,二力士立龕口外側。主尊佛結跏趺坐于仰蓮上,仰蓮下為八邊形束腰臺座,像高90cm、座高67cm;有內圓外尖桃形頭光和橢圓形身光,光尖延伸至龕頂飄帶處;佛像低肉髻,頸有蠶紋。著雙領下垂式袈裟,衣角系掛左肩處;左手置左腿上,右手置腹部。主尊兩側弟子均立于圓臺上,像高118cm、座高5cm。均有雙層圓形頭光,著袈裟和下裙,跣足。左側弟子光頭,額有皺紋、眼窩深陷、頸有青筋。左手持珠串置于腹前,右手置胸前。右側弟子頸有兩道蠶紋,雙臂屈置于腹前。弟子兩側菩薩均立于仰覆蓮臺上,像高113cm、座高10cm;均有內圓外尖桃形頭光,戴發冠,繒帶和發辮垂肩,頸有蠶紋;戴項圈,中有垂飾,兩側數道瓔珞垂至小腿處折向身后;上身斜披絡腋,帔巾自兩肩垂下,繞雙臂后垂體側,下著裙,裙腰外翻,腰系帶,跣足。左側一身右臂飾臂釧,右手舉至肩側似持物,腰微右扭。右側一身右手飾腕釧,身前有兩股瓔珞于腹部呈X形相交,相交處呈圓餅狀,左臂舉至肩側,右臂似持瓶垂于體側,腰微左扭。

內龕低壇上起一高臺,菩薩和弟子間各有一女性脅侍立于高臺上;均束髻,髻上飾花葉,臉部有妝靨和雙下巴,頸有蠶紋;著雙領下垂式廣袖衣,下著裙,足著鞋。左側一身雙手似置于胸前捧物。右側一身雙手似捧覆巾置于胸前。

內龕近龕口處二天王立于山形臺座上;均著戰裙和褲,裙腰外翻,裙上有飄帶橫過,褲束口,足穿鞋。左側天王上半身殘,殘高87cm;左臂似置于胸前,右臂似屈置于身側,左膝微屈,右腿直立;左足踏一趴伏狀小鬼,右足踏一赤身蹲坐狀小鬼。右側天王頭部殘,殘高85cm;頭戴盔,肩系巾,上著長袍和鎧甲,胸束帶,右肘處袍袖外翻,手飾腕釧;左手拄長劍置于身側,右手叉腰握物;左腿直立,右腿微屈,左足踏一小鬼右肩,右足踏一小鬼頸部。小鬼赤上身,下著牛鼻裈。二天王肩部兩側各有一半身小像,共四身,似為天王眷屬。左側天王左肩上一身小像束髻,著兩襠甲,頭朝龕外。右肩上一身小像戴帷帽,露出面部,左手于覆帷帽下部捋須,右手似持長棍彎刀之柄。右側天王左肩上一身小像束髻戴冠,頭微前伸。右肩上一身小像頭身風化,雙手似捧物置于胸前。

內龕外側近龕口處二力士均立于方形臺座上。左側一身僅存輪廓,殘高75cm;左腿側垂飄帶,左足飾釧,跣足。右側一身部分殘,像殘高79cm、座高25cm;頭左傾,飄帶于頭頂繞環,下繞雙臂穿腰帶后飄于身側;上身赤裸,肌肉隆起,腹微腆;下著裙,腰束帶,裙腰外翻,右足飾釧;右手上舉于頭側,左手似置于身側,腰右扭。

內龕上部環三壁造10身天龍八部像,主尊左右側各5身。左起第五、六身為全身立像,其余為半身像。第一、十身光頭、赤上身,其余均束髻,頸有蠶紋,著雙領下垂式廣袖衣。第一身有獠牙,面部猙獰,左臂置腰間,右手托一小像置于胸前。小像跪姿,雙手合十。第二身束三角髻,長耳垂肩,雙手籠袖置于胸前。第三身束三角髻,雙手籠袖置于胸前。第四身戴虎頭帽,虎爪分別踏兩肩。第五身三頭六臂,束三角髻,足穿鞋,上兩手分托月、日,中兩手持矩和錘,下兩手籠袖置于胸前。第六身束尖角髻,頭上飾一龍,龍口朝右吐舌,龍爪分別置于像左右;像怒目圓睜,頭戴兜鍪,肩系巾,身著甲,下著裙,腰束帶,手戴腕釧,足穿鞋,左手握環首刀斜倚右肩,右手握拳置腰帶處。第七身束半圓髻,手被遮擋。第八身束三角髻,雙手似籠袖置于胸前。第九身束三角髻,雙手籠袖置于胸前。第十身尖耳上豎,齜牙咧嘴,怒目圓睜,頸部纏繞一蛇,雙手握蛇,蛇頭朝龕外。第一至四、第七至十身之間均有蓮莖,出露為蓮葉或蓮蕾(圖3—5)。

外龕底部造低臺,臺前中間有凸起物,遍覆青苔,難以識別。外龕右壁中下部有一方長方形線刻題記框,框內殘存7行文字,字徑2—4cm,楷體,除左起第六行“匠師”為橫書外,其余皆為豎書,內容為后代妝彩題記。左起:“首事/楊春序為三男/生瘡祈愈虔心/飾像穿衣叩還/夏代元捐銀二錢/匠師劉應奇/同治癸酉正月廿九日立”。

2. 第3龕

位于崖壁北段中下部,第2龕右、第4龕左。單層圓拱形龕,平面近梯形,頂與正壁轉折明顯、與側壁轉折不明顯。正壁左有一榫孔。龕寬約50cm、高75cm、深25cm,龕向106度。

正壁前造一像,結跏趺坐于圓臺上,頭部殘,像殘高約50cm、座高約10cm;似光頭,頸似有蠶紋,著雙領下垂式袈裟,衣角上拉至左肩處系于鉤紐上;雙手相疊置腹前(圖6)。

3. 第4龕

位于崖壁北段中部,第3龕右、第5龕左。單層圓拱形淺龕,平面呈橫長方形,左右龕壁和碑下部有缺失。龕寬45cm、高116cm、深約5cm。

龕內造一螭首碑。碑首圓拱形,邊緣飾二龍,龍身纏繞,龍首相背垂碑首兩側。碑首中部開一圓拱形小龕,內造一結跏趺坐佛,佛有尖桃形頭光和橢圓形身光,著袈裟。碑身長方形,上書文字若干,楷體,豎書,字徑約2cm,字跡多風化不識,僅可見“月”、“正文造”、“之”、“吉”、“至十二年”、“亙”、“南”等字。碑座似為束腰方座,脫落僅存輪廓(圖6)。

4. 第5龕

位于北段崖壁近中間處,第4龕右、第6龕左。雙層方形龕。內龕平面呈弧形,頂與三壁轉折較明顯,龕楣兩側似有三角形斜撐,兩側龕柱上方各有一像,殘不可識,下方裝飾聯珠紋。外龕左右兩側壁上方各有一附龕,分別編為第5-1龕、5-2龕,龕內造像皆殘損嚴重。外龕寬200cm、高165cm、深35cm,內龕寬160cm、高135cm、深33cm,方向102度。

內龕環壁造五十四佛,共4排,錯縫排列,從上到下每排各為13、14、14、13身,多風化殘損,部分僅存輪廓。佛像均高16—20cm、座均高5—7cm。佛像均有尖桃形頭光,部分頸存蠶紋,著通肩或雙領下垂式袈裟,雙手置腹前或拱手或合十,又或一手置腹前、舉胸前、持物上舉而另一手撫膝,均結跏趺坐于與龕底相連的仰蓮座上。第一排第十三身右側有一身蓮花化生坐于花苞中。此排佛頭光之間均有從龕底延伸至此的蓮蕾或蓮葉。第二排第十四身右側有一身蓮花化生,僅露頭肩于蓮瓣中,頭覆蓮瓣。第三排第一身左上角有一身蓮花化生,殘不可識,左下角有一蓮蕾。第四排第七身下方為滿壁蓮莖延伸的起始處。每一尊佛身旁原有豎長方形榜題框,文字均不存。

二力士立于內龕外側山形臺座上,頭部均殘,飄帶于頭頂繞環,下繞雙臂穿腰帶后飄垂身側;上身赤裸,肌肉隆起,腹微外腆;下著裙,腰束帶,裙腰外翻,跣足。左像殘高55cm、座高20cm,左手上舉于頭側,五指張開,右手提飄帶下伸于體側,腰微左扭。右像殘高45cm、座高15cm,左手似叉腰,右手上舉于頭側,左足尖翹起,腰右扭(圖6)。

5. 第7、7-1、7-2龕

位于崖壁北段中部,第6龕右、第8龕左。外方內雙層檐佛帳形龕。內龕平面呈寬U形,頂與三壁轉折明顯。上層檐近倒梯形,檐角微翹,下層檐角翹起,檐面飾聯珠紋和卷草紋,檐下垂飾倒三角形,兩側龕柱飾聯珠紋和流蘇瓔珞。外龕左右側壁上方各開一個豎長方形淺龕,分別編為第7-1、7-2龕,龕內分別造一菩薩和一弟子像,局部殘損。第7龕外龕寬240cm、高225cm、深17cm,內龕寬200cm、高185cm、深110cm,龕向104度。

內龕環三壁造一壇,壇上造三佛二弟子二菩薩,上造天龍八部,龕口外立二天王。三佛均有內圓外尖桃形頭光及橢圓形身光,著袈裟,下擺覆座。中間佛倚坐于束腰方形臺座上,頭、手及腿部殘,像殘高120cm、座高47cm;外袈裟雙領下垂,左手似置腹前,右臂似屈肘上舉,雙足分踏臺座下前方二蓮臺上。左側佛結跏趺坐于束腰臺座上,束腰處飾聯珠紋和卷草紋,像高75cm、座高50cm;有高肉髻和雙下巴,頸部三道蠶紋,外袈裟雙領下垂呈U形,左手撫膝,右手置腹前。右側佛結跏趺坐于束腰臺座上,頭頂略殘,殘高77cm、座高42cm;有雙下巴,頸部三道蠶紋,著通肩袈裟,領口外翻,胸前衣紋呈U形,雙手似結印置胸前。左右佛的兩側二弟子立于圓形仰覆蓮臺上。左右佛均有三層圓形頭光,內似著交領衣,外著雙領下垂式袈裟,下著裙,跣足。左像高99cm、座高22cm;眼凹陷,雙下巴,頸部青筋凸起,面相老態,拱手于胸前。右像殘高95cm、座高11cm;五官后代涂彩,頸部三道蠶紋;雙手持一珠串。弟子兩側二菩薩立于圓形仰覆蓮臺上,均有內圓外尖桃形多層頭光,束髻戴冠,發辮和繒帶垂肩,頸部數道蠶紋;戴項圈,中有垂飾,兩側垂數股瓔珞;其中兩股呈X形交叉,垂至雙膝折向身后,相交處呈圓餅狀;斜披絡腋,帔巾自兩肩垂下,繞雙臂后垂體側,下著裙,腰束寬帶,裙腰外翻,跣足。左像殘高107cm、座高23cm;寶冠中間似有一結跏趺坐化佛,帔巾于膝上橫過兩道,左手上舉肩側持楊柳枝,右臂垂體側似持物,微屈右膝,腰微左扭。右像殘高107cm、座高23cm;頭冠分兩層,似有化佛輪廓和半圓紋飾,左手垂體側持凈瓶,右手上舉肩側似持楊柳枝,微屈左膝,腰右扭。

二天王立于內龕外側山形臺座上。左像上半身風化,頭似戴盔,下著裙和褲,腰束帶,裙腰外翻,飄帶繞雙臂穿腰帶后垂體側,于腹、膝前各橫過一道,足著靴;左手似屈肘置身前,雙足外撇。右像僅存輪廓,左手上舉于頭側,其余殘不可識。二天王足前各造一瑞獸,殘損嚴重,似相向趴伏。

內龕低壇上造一高臺。左尊佛左邊和右尊佛右邊各造一女性脅侍立于高臺上,均高68cm;均束雙環髻,有發飾,雙下巴,頸部兩道蠶紋;著雙領下垂式廣袖衣,足穿鞋。左像雙手捧一梯形物置于胸前。右像雙手似捧布帛置于胸前。

高臺上環三壁上部造8身天龍八部像。左起第一、四、五、八為全身像,其余為半身像;似均束髻,部分有發飾,部分雙下巴,頸有蠶紋。除第一、四、五身外皆似著雙領下垂式廣袖衣。第一身雙耳上豎,怒目圓睜,頸部青筋凸起,下似著裙,腰束帶,裙腰外翻,足著鞋,雙手托一小孩置于胸前。第二身束三角髻,長耳垂肩。第三身戴虎頭帽,虎爪分踏于雙肩,雙手似置胸前。第四身三頭六臂,束三角髻,中有桃形飾,帔巾自雙肩搭繞手腕后垂下,下著裙,腰束帶,裙腰外翻,足穿鞋;上兩手分別托日、月,中左手上舉持矩,右手被遮擋,下兩手拱于胸前。第五身頭頂有龍首與一爪均朝右的龍,頸部青筋隆起,頭戴兜鍪,上身著長袍、鎧甲,胸前束帶,手肘處袍袖外翻,臂、腕處縛索帶;下身著裙,腰束帶,飄帶自兩肩繞臂穿腰帶后垂體側,于膝上橫過一道,足似穿鞋;左手殘,右手持短劍斜倚身前。第六身束高髻,中飾尖刀狀物,刀尖左彎,雙手似籠袖捧物于胸前。第七身頭束饅頭髻,中飾圓形物,雙手籠袖平置于胸前。第八身雙耳上豎,雙眼圓睜,上身似赤裸,下身著裙,腰束帶,足穿鞋,口中含一蛇,蛇尾朝下,蛇頭延伸至右側,雙手似持蛇兩端(圖7—9)。

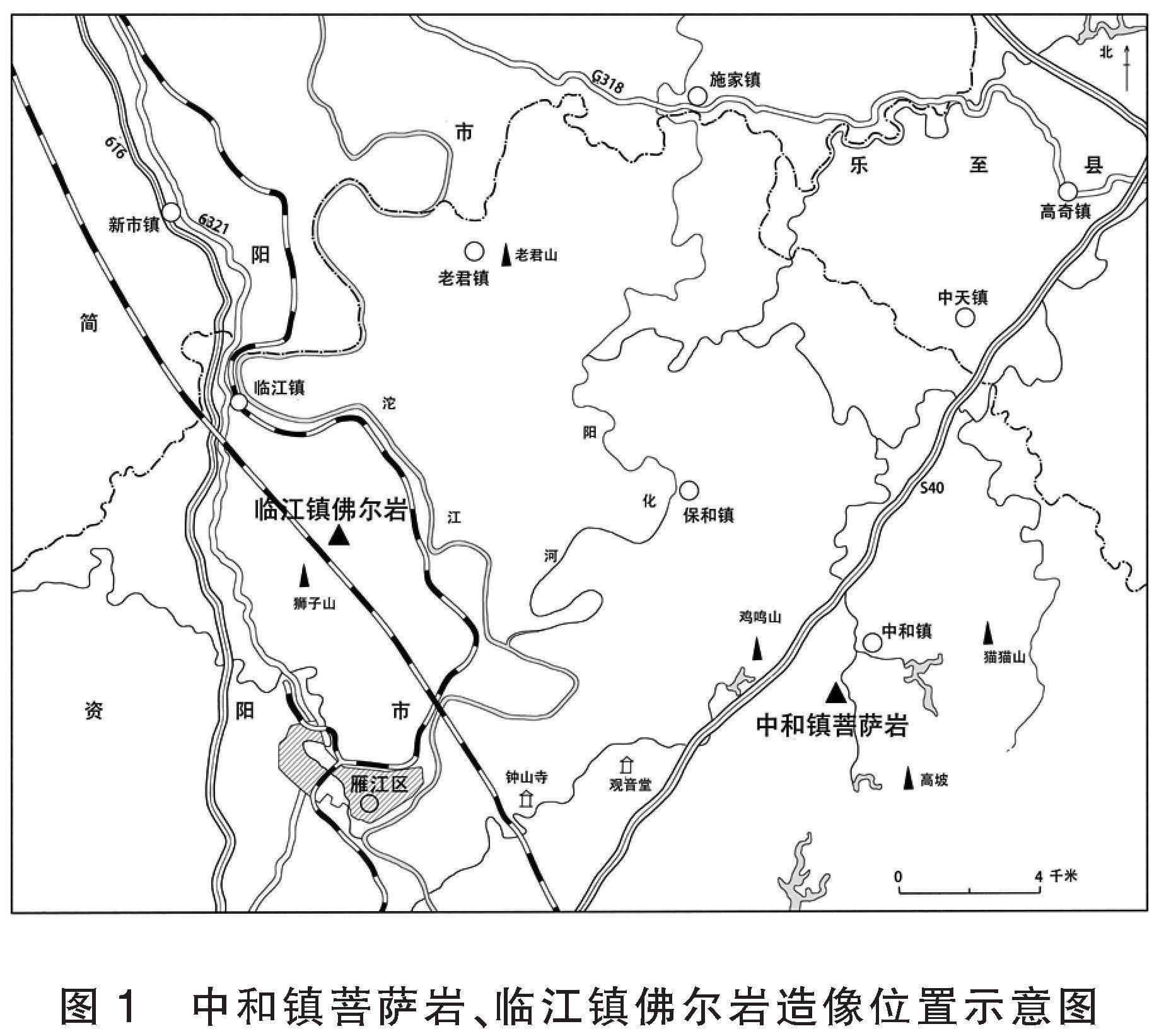

內龕低壇中間磨平成長方形題記框,上部殘損,下部殘存10行文字,楷體,豎書,內容似為此龕造像記,左起:“……一所/……帝□/……平安/……龕今/……飾訖/……年二/……表慶/……左氏/……女四娘/……妻袁氏”(圖10)。

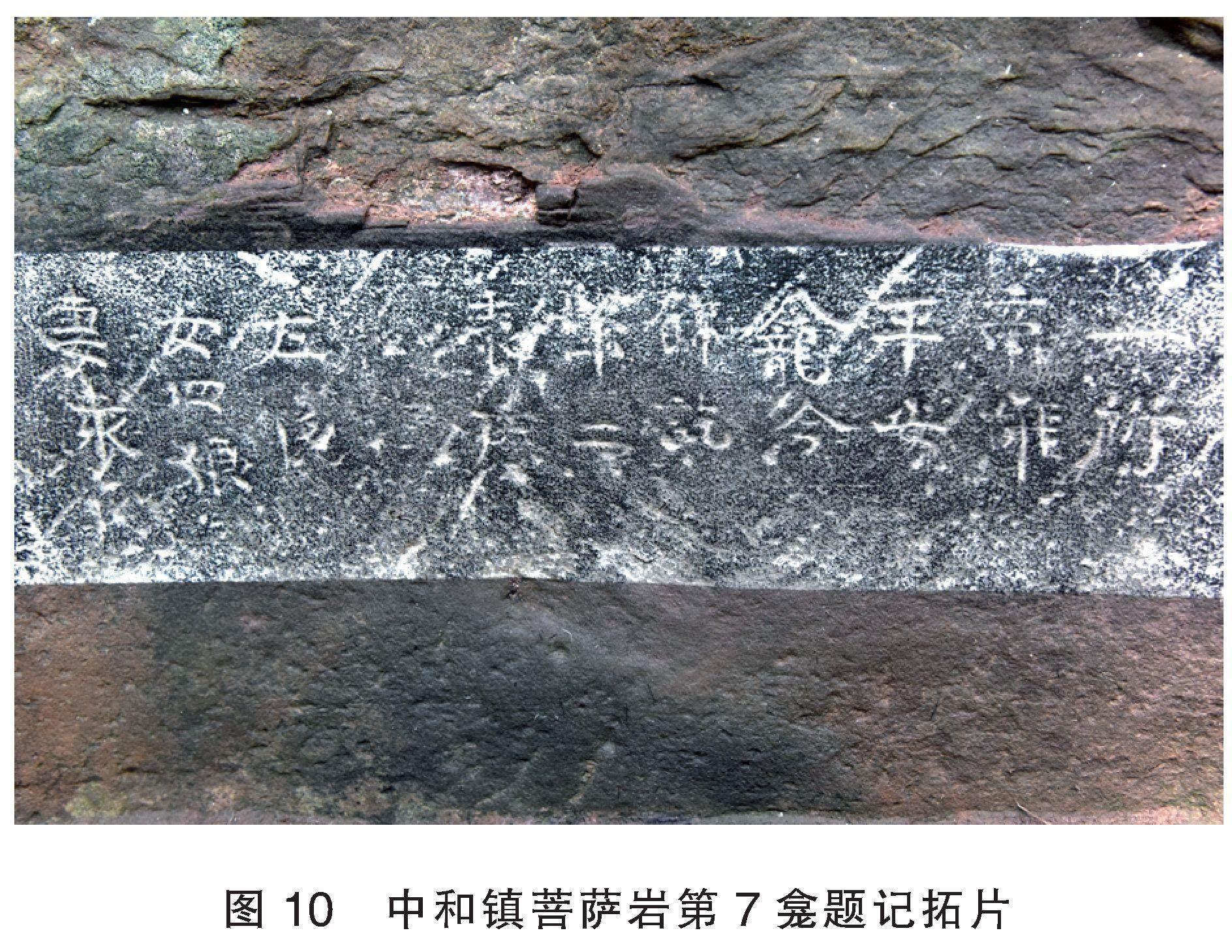

6. 第9龕

位于向西轉折后的南段崖壁中部、第8龕右。單層圓拱形龕,平面呈長方形,龕內遍布點狀和條狀鑿痕。龕寬78cm、高120cm、深5cm,龕向210度。

龕內正壁造一單層塔,高120cm。塔頂略殘,塔基延伸至龕外下方崖壁。塔基橫長方形,中間開單層方形小龕,寬30cm、高25cm、深22cm,內有鑿痕,似為瘞埋處。塔身豎長方形,中部開單層圓拱形小龕,寬25cm、高39cm、深4cm。正壁造像結跏趺坐于低臺座上,像高23cm、座殘高8cm。像似有肉髻,雙手平置胸前。塔檐似為攢尖頂,檐角微翹。塔剎下部為寶珠,上為剎尖(圖11)。

二 臨江鎮佛爾巖造像

造像原在近東西向的崖壁中上部,坐北朝南。共8龕,從左往右編為第1—8龕(圖12)。第7、8龕左右側壁上各有個附龕,分別編為第7-1、8-1、8-2龕。該處崖壁中部斷裂,第1—5龕在東側崖壁上,第6—8龕掉落于崖壁西南側前方5m處的坡地上,下部埋于土中。該處造像多已遭盜損,部分造像有后代妝彩。崖面上多有榫孔、凹槽,掉落石塊前方有長方形水池,周邊地表散落石塊、石砌堡坎和堆積瓦片,推測造像附近有建筑遺址。

1. 第1龕

位于崖壁東側上部、第2龕左側,單層圓拱形龕,龕下部略殘損,寬50cm、高120cm、深約15cm,龕向167度。

正壁前造一塔,高約100cm,有塔剎、塔身、塔基。塔基六邊形,承托塔身。塔身長方形,中間開圓拱形小龕,內造一身結跏趺坐像。坐像著袈裟,雙手似置腹前。塔剎處檐角微翹,上飾寶珠、蓮瓣(圖13)。

2. 第2龕

位于崖壁東側中部第1龕右、第3龕左。外方內圓拱形淺龕,內龕平面呈弧形,頂與正壁轉折明顯,與側壁轉折不明顯。外龕右壁風化嚴重,殘寬45cm、高85cm、深約10cm;內龕寬35cm、高45cm、深約18cm。

正壁前造一身立像,頭殘,殘高約36cm。像有尖桃形頭光,衣飾不明;左手似舉于胸前,右手似垂體側,腰微右扭。內龕左壁近龕口處有一像,殘不可識(圖13)。

3. 第3龕

位于崖壁中部偏西處,第2龕右、第4龕左。雙層方形龕,平面呈弧形,頂與三壁轉折較不明顯。內龕龕楣及左右龕柱飾佛帳。外龕寬105cm、高180cm、深25cm,內龕寬80cm、高160cm、深13cm,龕向190度。

內龕正壁造立于圓形臺座上的二像,通高約140cm,均有內圓外尖桃形頭光。左像雙臂及足殘,頭戴寶冠,下身著裙,腿側可見帔巾殘痕,左手似屈肘,腰微左扭。右像左臂及足殘,胸、腿右側可見瓔珞殘痕,帔巾似于腹、腿前各橫過一道,繞雙臂后垂體側;下身著裙,腰束帶,結帶下垂;左手似置胸前,右手似舉物于肩右側;微屈左膝,腰微右扭(圖13)。

4. 第4龕

崖壁東側中部,第3龕右、第4龕左。雙層方形龕,平面呈弧形,頂與三壁轉折不明顯。與第5龕共用一個大外龕,中間以龕柱分隔,龕頂及左壁中上部脫落。此龕外龕殘寬105cm、殘高約180cm、深10cm,內龕寬80cm、高160cm、深約30cm,龕向179度。

內龕正壁前造立于圓形臺座上的二菩薩,頭均殘,殘高約140cm、座高15cm;均有內圓外尖桃形頭光,似斜披絡腋,帔巾自雙肩繞雙臂后垂于體側;下身著裙,腰束帶,腿部可見瓔珞殘痕,跣足。左側菩薩帔巾似于腹、腿前各橫過一道,左手似持物舉肩側,右手似持物垂于體側,腰微左扭。右側菩薩左手似提物垂于體側,右手持物舉肩側,微屈左膝,腰微右扭(圖14)。

5. 第5龕

位于崖壁西部,第4龕右。雙層方形龕,平面呈弧形,頂與三壁轉折較明顯。內龕頂兩側似有弧撐,龕楣刻弧形帳幔,帳面和兩側龕柱垂飾聯珠瓔珞。此龕外龕寬220cm、高180cm、深7cm,內龕寬190cm、高140cm、深28cm,龕向170度。

龕內造一主尊和多排脅侍。主尊結跏趺坐于須彌座上,頭部及左壁殘,通高約130cm。有內圓外尖桃形頭光和圓形身光,身著袈裟,下擺覆座,雙手似置腹前。左右側壁近龕口處各有一身與主尊體量相近的像,均被盜損,殘存部分內圓外尖桃形頭光,其余殘不可識。

內龕環三壁造三排像。從上到下第一排現存7身半身像。左起第一身發上豎,似咧嘴,肩系巾,似著甲,腰系帶,雙手持一條狀物(似蛇)置于身前。第二至第四身均似束髻,身著廣袖長袍。第二身雙手籠袖置于胸前,第三身手勢不明,第四身左手屈置于胸前。第五身似三頭六臂,其中兩手似上舉持物,兩手拱胸前,其余殘不可識。第六身著廣袖長袍,雙手籠袖置于胸前。第七身似戴虎頭帽,內著交領衣,外著雙領下垂式廣袖長袍,雙手籠袖于胸前。第二排現存6身立像,似均有光頭,頸有蠶紋,身著雙領下垂或通肩袈裟。左起第一身雙手籠袖置于胸前。第二身右手屈肘置于身前右側。第三身左手似持一物置于胸前。第四身右手執一豎長條形物置于胸前。第五身著通肩袈裟,左手屈肘置于胸前左側。第六身頭及胸部以下殘損,內著交領衣,左手屈置于身前。第三排現存4身像,左起第一、三、四身造像被盜,僅存輪廓,第二身風化嚴重,殘不可識。

內龕外造立于方形臺座上的二力士。均赤裸上身,肌肉隆起,部分飄帶飄于身側,下身著長裙,腰束帶,跣足。左側一身頭及右半部殘損,左手屈肘上舉于身側,似持一物。右側一身頭及身體左半部分殘,右手上舉于頭側,腰微右扭(圖14)。

6. 第6龕

位于崖壁西側下部掉落石塊的左端,第1—5龕右下方。雙層方形龕,內龕平面呈弧形,頂與三壁轉折不明顯。內龕頂兩側有弧撐,龕楣及左右兩側龕柱飾帷帳及聯珠瓔珞。外龕寬110cm、殘高108cm、深38cm,內龕寬88cm、高91cm、深21cm。龕向174度。

內龕正壁前似造一佛二菩薩。3身像均被盜損,后代妝彩。主尊佛肩部以下被盜,僅存頭部,似坐于束腰臺座上,殘高20cm。座高約35cm。主尊有內圓外尖桃形頭光和肉髻。左右二菩薩似立于臺座上,殘存部分輪廓,均有內圓外尖桃形頭光。左側菩薩頭像殘高40cm,座高7cm。菩薩帔巾垂于體側,似于腿前橫過一道;左手似置胸前,右手似垂體側,腰微左扭。右側菩薩殘高77cm,右肩處殘存繒帶痕跡,其余殘不可識(圖15)。

7. 第7龕

位于掉落石塊左側第6龕右下。雙層方形龕,平面近弧形,頂與三壁轉折不明顯。內龕頂兩側有弧撐,龕楣垂飾倒三角紋和聯珠瓔珞,龕柱飾聯珠、卷草紋。外龕右側有一附龕,編為第7-1龕。外龕寬165cm、殘高105cm、深11cm,內龕寬145cm、高125cm、深83cm。龕向180度。

內龕環三壁造一佛二弟子二菩薩和天龍八部,部分被盜損。中間主尊似結跏趺坐于束腰須彌座上,只存輪廓,像殘高60cm、座高25cm,有內圓外尖桃頭光和肉髻,其余殘不可識。佛兩側二弟子立于覆蓮座上,均有雙層圓形頭光。左尊被盜損,僅存輪廓。右尊頭、右手及腿部殘,殘高65cm。臺座高10cm。弟子身著袈裟和長裙,跣足,雙手似置腹前,腰微左扭。弟子兩側二菩薩均被盜損,殘存尖桃形頭光痕跡,其余殘不可識。

內龕環三壁上部造8身天龍八部,部分被盜損。左起第一身除頭上半部分外,余皆殘不可識。第二身殘存右肩,殘高48cm,身著廣袖長袍,右手置胸前。第三身頭部殘損,殘高21cm,似束髻戴冠,長耳垂肩。第四身頭部殘,殘高33cm,似戴盔,肩系巾,身著鎧甲,胸前及腰間系帶,左手持一物于腰間,右手持長劍斜倚右肩。第五身三頭六臂,高34cm,頭束髻,頸有三道蠶紋,帔巾繞臂后垂于體側,腹微腆,腰束帶,上兩手分托日、月,中兩手分托矩、秤,下兩手合十胸前。第六身頭束髻,高40cm。第七身僅余左肩部分,殘高28cm。第八身頭似戴帽,其余殘不可識。

外龕右壁第7-1龕為單層圓拱形淺龕,寬22cm、殘高52cm、深8cm。正壁造一像立臺座上,通高約57cm。像有雙層圓形頭光,頸上兩道蠶紋,著袈裟,下身著裙,似跣足,左手置于左肩側。龕外左下部似造一身立像,雙手似置胸前。其余殘不可識(圖15)。

8. 第8龕

位于掉落石塊的最右端第7龕右、第9龕右下方。外方內單層檐佛帳形龕,內龕平面呈弧形,頂與三壁轉折不明顯。外龕底埋土中,內龕頂兩側有弧撐。內龕檐角翹起,檐下裝飾卷草、倒三角紋和聯珠瓔珞,左龕柱殘存聯珠、卷草、團花紋。外龕左右側壁上各有一個附龕,編為第8-1、8-2龕。第8-1龕內為一身圓形頭光、一身尖桃形頭光的立像。第8-2龕內為二身尖桃形頭光立像,均殘損。第8龕外龕寬163cm、高160cm、深136cm,內龕寬154cm、高148cm、深65cm。龕向約200度。

內龕環三壁造一佛二弟子二菩薩和天龍八部,二力士立龕口。部分被盜損。主尊佛結跏趺坐于束腰臺座上,束腰處似為八邊形。主尊頭部缺失,殘高46cm、座高49cm;有尖桃形頭光和圓形身光,似身著雙領下垂式袈裟;左手撫膝,右手置腹前托一物。佛兩側二弟子立仰覆蓮座上,均有雙層圓形頭光。左像頭、身和臺座殘,殘高60cm、座高22cm;雙手似置身前,其余殘不可識。右像高77cm、座高16cm;身著交領袈裟和下著裙,跣足,雙手置身前似持方形物。弟子兩側二菩薩立圓臺上,均有尖桃形頭光。左像殘損嚴重,殘高99cm。右像殘高93cm、座高49cm,似戴冠,殘存左側帔帛和長裙下緣,其余殘不可識。

內龕口外側二力士立于臺座上,頭身均殘,飄帶于頭頂下繞雙臂后垂體側。左像殘高70cm,左手上舉執飄帶一角,身體微左扭。右像殘高75cm,右手上舉執飄帶一角,身體微右扭。

內龕上部環三壁造立于從龕底上延的蓮莖蓮臺上的8身天龍八部,部分殘損,高30—80cm。左起第一身殘存頭部輪廓。第二身頭束桃形髻,耳長及肩,身著交領衣和下著裙,腰間系帶,左手殘,右手屈肩側握耳。第三身可見頭、肩部,似束高髻,身著圓領衣。第四身三頭六臂,束髻,披帔巾和下身著裙,腰系帶,跣足;上兩手上舉托日、月,中兩手上舉執矩、秤,下兩手合十胸前。第五身束高髻,赤上身,下身著裙,左手持長劍斜倚左肩。第六身束高髻,似身著廣袖長袍。第七身似戴虎頭帽,下身著裙,雙手合十于胸前。第八身僅存頭頸輪廓,殘不可識(圖16)。

外龕左側壁有一則長方形題記框,字間有框線,部分風化,楷體,豎書,字徑2—3cm,共4行,內容為造像記,左起:“……為父及兒造/前件功德佛菩薩四身今蒙成/就設齋表慶/廣德二年十月廿八日永為供養”(圖17)。

三 年代、題材與價值

1. 臨江鎮佛爾巖造像年代

從崖面布局和造像情況看,臨江鎮佛爾巖造像可分為兩組。第一組為第2—5龕和第6—8龕。第2—5龕占據崖壁中部較平直的壁面,各龕水平位置與造像題材、風格相近,應屬同一時期規劃開鑿的。第6—8龕雖掉落于崖壁右下方,原本開鑿的壁面相對完好,開鑿時間可能和第2—5龕相當。第二組為第1龕,位于第2—5龕左上側,刻意與上述造像拉開距離,可能為稍晚開鑿的。

佛爾巖造像第1組第8龕有廣德二年(764年)題記紀年,題記中的“佛菩薩四身”可能指主龕或附龕中的某四身像,主龕年代應比附龕稍早或同時。此龕左側第6、7龕龕形及造像風格與其相似,故判斷3龕的開鑿時間均在764年左右。又因第一組第5龕龕形還見于天寶十年(751年)資中龍洞河第1龕[1],故推測其與周圍幾龕稍早于第6—8龕,均在8世紀中葉稍后。

佛爾巖第2組(第1龕)為塔身開圓拱形龕的單層塔,塔基略有殘損,可能是開小龕作瘞埋用。此種單層小塔,還見于安岳臥佛院第25龕(南宋)[2]、仁壽牛角寨第N-Y6-36龕(宋)[3]、渣口巖第1龕(前蜀武成二祀,909年)①等處,故初步判斷這處塔龕可能開鑿在唐末五代到兩宋之間。

2. 中和鎮菩薩巖造像年代

中和鎮菩薩巖造像也可分為兩組(除殘損嚴重的第1龕外)。第1組為第2、4—8龕,它們大致位于同一水平線位置,占據了最好的壁面,且多為大龕,龕形和造像風格相似,可能最先開鑿。第2組為第3、9龕:第3龕擠在第2、4龕之間,應晚于這兩龕;第9龕位于轉折后的崖壁處,與第1—8龕拉開一定的距離,也應晚于這幾龕。

菩薩巖第2、5、7龕龕形與佛爾巖第8龕(764年)相似,其中第2、5龕還同為佛與多身脅侍(含天龍八部)的組像題材,但菩薩巖第2、7龕造像布局相對稀疏,人物高浮雕、衣紋厚重、裝飾繁復等特點似較佛爾巖第8龕成熟,故推測其開鑿時間稍晚于佛爾巖第8龕。此外,第2龕主尊兩側女侍“兩鬢抱面”式發髻,與盛、中唐時期唐墓女俑或石窟壁畫中的女性形象相似②;第7龕中三佛與多身脅侍的組合,多見于夾江千佛巖中、晚唐時期造像[4];第5龕五十三佛屬于“無主尊”式[5][6],且龕底有蓮莖伸出。此種構圖與造像風格與9世紀左右榮縣佛耳壩第1龕(興元元年,即784年)、佛耳灣第4龕(晚唐)[7]、邛崍天宮寺第48龕(唐)[8]以及簡陽龍望沱第1龕(太和四年,即830年)等處相似。綜合來看,菩薩巖第1組可能開鑿于8世紀下半葉到9世紀初之間。

菩薩巖第2組第3龕為平面近梯形的單層圓拱形龕,形制簡單機械,明顯和第1組不同時。龕內造像身體近圓雕,與宋代一些單體圓雕造像風格相似(如安岳臥佛院采集的“僧慈海記”圓雕像)[2]127,彩版100。單龕祖師像或僧人群像,也多出現在晚唐以后③,如安岳石鑼溝第8龕(晚唐五代)、仁壽曹家向佛耳巖第1龕(可能為宋)。此組第9龕塔的形制和佛爾巖第1龕相似。綜合龕形、風格與題材,初步推測此組開鑿于晚唐至兩宋時期。

綜上所述,初步判斷中和鎮菩薩巖、臨江鎮佛爾巖兩處造像均集中開鑿于8世紀下半葉到9世初期,晚唐及以后有小規模補鑿、搭建建筑與妝彩活動。

3. 兩處造像點的特點與價值

資陽縣范圍內留存有十余處唐宋時期的摩崖造像,目前經過詳細報道與研究的僅城南半月山大佛一處[9][10][11],其余造像點僅見簡單著錄[12][13]或未見著錄。中和鎮菩薩巖和臨江鎮佛爾巖在龕形、題材與造像風格方面具有一定的相似性與代表性,對補充完善沱江流域乃至四川地區唐宋摩崖造像的年代序列具有一定的參考意義。

兩處造像點較有特色之處為佛帳形龕、佛與多身脅侍(含天龍八部)題材的反復出現。此種垂飾倒三角紋、弧帳和聯珠瓔珞裝飾的帶檐佛帳形龕,較早流行于盛唐時期的川北巴中地區[14],巴中的龕層數更多、龕檐更立體、裝飾更復雜。簡易的佛帳龕稍晚也見于川西蒲江、邛崍等地[8]43,254,298。川中地區出現此類龕整體較川北、川西晚,佛爾巖第8龕是該區中較早的此類龕形的龕①。這種由北向南、由西向東的發展趨勢與四川地區造像整體的發展演變過程基本一致,后期出現這種龕形的地域可能受到了早期流行地的影響。當然,帳形龕飾和帳形龕在云岡、龍門等北朝石窟中早已出現[15],四川地區這類龕形的來源也可追溯至中原地區。

一佛或多佛背后的天龍八部群像,學界認為其部分形象可能脫胎于北朝石窟中人形化的神王或單個護法神[16][17]。麥積山石窟第4窟崖閣前廊正壁的八部像似保留了部分北周的原貌[18],廣元皇澤寺第28窟(隋末—唐初)則是目前川渝地區最早出現八部形象的窟龕。終唐一代,八部群像在蜀地一直較為流行,前人雖多有關注和研究[19][20][21][22],但部分部眾尊格與造型的對應仍在爭議。這兩處造像點中既有常見的八部表現形式②,又在龕形、脅侍、組合等方面有特殊之處。如佛帳形龕,龕正壁出現捧物女侍,龕口天王肩上出現眷屬小像,龕旁出現五十三佛等。龕內出現的女侍,常被學界模糊判斷為“聽法人”“聽法女”“供養人”或“童子”③。根據菩薩巖第2、7龕女侍的位置以及與俗人仍有差別的造型看,這種脅侍像應具有一定的“神性”,可參與赴會聽法、護法供養之事,但具體身份待判識。天王肩上的小像,或許是借鑒了獨立開鑿的毗沙門天王附帶眷屬的形象特征,身份也待判識。總之,四川地區眾多的帶天龍八部脅侍的龕多有異同,差異原因到底是粉本的不同、工匠的誤讀,抑或信仰內涵的細微變化,值得深入研究。

另外,從佛爾巖第8龕造像記中可知,該龕具有為家族成員祈福之意。菩薩巖第7龕題記雖大部分殘損,但從殘存文字和該龕規模看,是多人合造之作,其中有不少女性家族成員參與,也具有祈禱平安的功用。再者,兩處造像所在的資州資陽地區,從史載的唐代寺院和高僧駐錫情況看,雖比不上成都和周邊的綿、梓、眉、嘉等地,但也屬于受佛教浸潤程度較高的州縣[23]。縣域范圍內留存至今的唐代造像,也許和無相、智詵④、令柔[24]、趙頭陀[24]3382等僧眾在周邊修行傳教帶來的影響不無關系。這兩處造像為我們了解中晚唐時期資陽地區的佛教與社會情況提供了資料。兩地附近地表下也許還掩埋著相關的寺院建筑遺址,有待日后進一步地考古調查與發掘。

參考文獻:

[1]向友明. 資中龍洞河造像及相關問題[M]// 西南石窟文獻:第9卷. 蘭州:蘭州大學出版社,2003:153.

[2] 秦臻,等. 安岳臥佛院考古調查與研究[M]. 北京:科學出版社,2015:133,彩版35.

[3]四川文物考古研究院,等. 仁壽牛角寨石窟:四川仁壽牛角寨石窟考古報告[M]. 北京:科學出版社,2018:144,295.

[4]四川省文物考古研究院,西安美術學院. 夾江千佛巖:四川夾江千佛巖古代摩崖造像考古調查報告[M]. 北京:文物出版社,2012:92,241,295.

[5] 鄧新航. 巴蜀石窟五十三佛圖像考察[J]. 中國美術研究,2017(3):47-56.

[6]張亮,賀越洋. 四川丹棱石佛灣、佛兒崖石窟中的五十三佛、二十五佛造像及相關問題[J]. 敦煌研究,2020(5):87-94.

[7]四川省文物考古研究院. 四川散見唐宋佛道龕窟內容總錄·自貢卷[M]. 北京:文物出版社,2017:112,116.

[8]盧丁,雷玉華,[日]肥田路美. 中國四川唐代摩崖造像:蒲江、邛崍地區調查研究報告(中文編)[M]. 重慶:重慶出版社,2006:252.

[9]王慶煜. 資陽縣半月山大佛[J]. 四川文物,1993(4):79、80.

[10]袁國騰. 資陽半月山大佛[J]. 四川文物,1996(3):61-

62.

[11]雷玉華,等. 四川資陽半月山大佛考古調查簡報[J]. 中國國家博物館館刊,2022(3):6-19.

[12]胡文和. 四川道教、佛教石窟藝術[M]. 成都:四川人民出版社,1994:44-45.

[13]國家文物局. 中國文物地圖集·四川分冊·中[M]. 北京:文物出版社,2009:479-480.

[14]成都文物考古研究所,北京大學中國考古學研究中心,巴州區文物管理所. 巴中石窟內容總錄[M]. 成都:巴蜀書社,2006:71,79,89.

[15]唐仲明. 從帳形龕飾到帳形龕——北朝石窟中一個被忽視的問題[J]. 敦煌研究,2004(1):27-34.

[16]陳悅新. 川北石窟中的天龍八部群像[J]. 華夏考古,2007(4):146-150.

[17]王劍平,楊棟. 廣元皇澤寺28號窟時代考證[J]. 四川文物,2004(1):64-67.

[18]《中國美術全集》編委會. 中國美術全集·30·麥積山石窟雕塑[M]. 北京:人民美術出版社,2014:10-11.

[19]劉成. 四川唐代天龍八部造像圖象研究[D]. 四川大學,2004.

[20]雷萌. 巴蜀地區隋唐時期田中造像圖像研究[D]. 南京大學,2016.

[21]劉顯成. 巴蜀地區“天龍八部”造(圖)像的遺存與研究現狀[J]. 西華師范大學學報(哲學社會科學版),2017(3):99-101.

[22]劉小成,楊小晉. 梵相遺珍:巴蜀天龍八部造(圖)像研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2021.

[23]鄭濤. 唐宋四川佛教地理研究[D]. 西南大學,2013:42-50,145-147.

[24](宋)王象之,編著,趙一生,點校. 輿地紀勝:卷157[M]. 北京:中華書局,2013:3374.