碩里阿拉鹵簿樂

我腦海中突然跳出一本書。這是幾年前,在北京故宮太和門西廡,我在觀覽清宮鹵簿儀仗展。鹵薄,《漢官儀》釋義:“天子出車駕次第謂之鹵,兵衛以甲盾居外為前導,皆謂之簿,故曰鹵簿。”故宮博物院展出的傘、蓋、扇、氅、幡、旌,令人目眩神搖。浮現在我腦海中的這本書是我從網上淘到的人民音樂出版社1999年出版的《滿族民歌選集》,所載清廷饒歌,即帝王出行時演奏的鹵簿樂,其中一首歌讓我思念起家鄉的一座山岡。

《滿族民歌選集》分別收錄了勞動號子、山歌、小唱、兒歌、薩滿神歌等。在34首清代宮廷饒歌中有一首《溯興京》。興京是我家鄉新賓民國十八年(1929年)之前的舊稱。歷史似有今之Al功能,迅速在我腦海中生成圖像:一個王朝的鹵簿儀仗隊在家鄉的一片山岡之上初露端倪。從這座山岡輸出到故宮的一種文字,高掛于故宮各大門殿之上不勝枚舉的匾額內與漢字并寫的滿文,它們仿佛長出翅膀紛紛飛向源頭——我看見一個名叫額爾德尼的披甲人站在岡上,雙手抖落出一串串珍珠似的符號,化作岡下金崗河里的千萬朵浪花,奔流而去,入蘇子河、渾河、遼河,入遼陽、沈陽,直至流入北京故宮。

這座山岡就是碩里阿拉。

碩里阿拉,一座低矮或平頂的山岡。它還有一個因循歷史而形成的習稱——費阿拉。費,意為老、舊。老舊的山岡是因人而言,名從主人,主人已去,山岡又回歸自然,所以我采用它的自然之名,只因青山不老。

碩里阿拉地處遼寧省新賓滿族自治縣境內,地理坐標為北緯41°39′46″、東經124°51′30″,海拔377米,現今無房舍,無居民,屬于山野。夏天,時有汽車或摩托車從遠處的公路上經過,穿越山岡北面一個叫二道河子的村莊,馬達聲由遠及近,山谷隨之轟鳴。偶然能見到人與畜,隱約在山岡周邊蔥茂的樹灌里,或在田間勞作,或行走在蜿蜒的坡地小路上,如畫中人,悄無聲息。綠油油的莊稼在岡間幾層平臺地上疊翠,青紗帳層碧如海風掀起的波濤。到了冬天,這里的一切都被大雪覆蓋了。好友杜玉祥曾發過一張山岡的航拍圖,大片的白雪莊稼地用褐色山林鑲嵌著肩吞與裙甲,一堆一簇裸露在雪外的莊稼碼恰如盤固在雪袍上的一排排鼓釘,壟溝如衣紋,整幅圖看上去像大地穿上一副白色的鎧甲。

清廷饒歌《溯興京》唱道:

溯興京,寅帝鄉,

奠中原,覆萬方。

溯,沿水逆流而上,往上推求和回想。寅,居敬也,意思是持身恭敬。顯然,歌詞來自清廷,而非民間。興京,天聰八年(1634年),赫圖阿拉城被皇太極尊為“天眷興京”(碩里阿拉距赫圖阿拉城僅有三千多米,兩城系新城與舊城的關系),赫圖阿拉城清代設衙門、府,所在地民國后設縣公署,皆以“興京”為名。清廷“溯興京,寅帝鄉”,旨在“水源木本,繼序不忘”。我作為生長在這片土地上的一個后人,佇望卸下歷史榮耀、回歸大自然的碩里阿拉,聽著清廷饒歌對它“綠水環青嶂,龍興氣蜿蜒”的溢美之詞,無法想象這樣一座普通的坦然貞守在遼東淺山區內如淺絳山水畫般的山岡能讓一個王朝“文移北斗成天象”。

歷史不容置疑。明萬歷十五年(1587年),清太祖努爾哈赤在碩里阿拉創建了第一座王城,在此居住16年,稱王。萬歷二十年(1592年),清太宗皇太極在岡上出生。有人賦予碩里阿拉這樣一個歷史定位——清太祖的創業之城,愛新覺羅氏的崛起之城,儲滿了女真人對未來的無限憧憬,也潛載著大清王朝“艱難開創”的記憶。

沉淀在碩里阿拉的那段歷史早已被國內外專家學者深入挖掘整理,形成諸多文獻。我糾纏這里目的單純,像一個癡情的追劇者,只為探聽清廷儀仗樂的第一樂章。

我找到一部古籍,是朝鮮使節申忠一所著《建州紀程圖記》。申忠一作為朝鮮南部主簿,曾于萬歷二十三年(1595年)到訪碩里阿拉城。為何不是碩里阿拉紀程圖記,而用“建州”一詞?地理,地有山川原隰,各有條理。碩里阿拉城則是歷史套著歷史,就像它是一座套城一樣。

“建州”是明成祖朱棣為了壓制北元殘余勢力、控制女真聚居地各個部落而設置的軍事行政機構名,具有地理與族群意義。努爾哈赤的六世祖孟特穆接受“建州衛”襲職,接授地點在奚關城(今吉林省梅河口市海龍鎮古城),又輾轉到朝鮮半島的阿木河、灰扒江方州西部的余下(今吉林梅河口山城鎮北山城)等多地,明正統三年(1438年)被努爾哈赤七世祖母也吾巨的外孫李滿住帶到碩里阿拉,李滿住所建村寨被稱“建州老營”。百年后,努爾哈赤在建州老營的廢墟上筑起自己的第一座城池。建州分左、中、右三衛,努爾哈赤家族世襲建州左衛襲職,勢力最大,成為建州女真的主體,所以申忠一將紀程冠名建州。

酒數巡,兀剌部新降將夫者太起舞,奴酋便下椅子,自彈琵琶,聳動其身。舞罷,優人八名,各呈其才,才甚生疏。……宴時,廳外吹打,廳內彈琵琶、吹洞簫、爬柳箕,余者環立,拍手唱曲,以助酒興。

這是《建州紀程圖記》中關于音樂及樂器僅有的記載。太,指布占泰;奴酋,即努爾哈赤。丙申正月初一,申忠一受邀參加了努爾哈赤及上層貴族的年宴,留下上述文字。

申忠一來碩里阿拉是為了緩和朝鮮與建州的緊張局勢。按《建州紀程圖記》的說法,建州衛女真人越過邊境進入朝鮮采人參,被朝鮮邊將殺害,努爾哈赤準備報復,申忠一帶國王文書前來修好,并刺探建州虛實。他帶領翻譯等隨從數人自滿浦渡鴨綠江,沿今渾江支流新開河、富爾江前行,至碩里阿拉,住了8天,度過春節,轉年正月初五由原路回國。將會談經過以及所見所聞分條記述,繪制紀程圖長卷二幅,上交國王。1938年,申忠一個人珍藏的《建州紀程圖記》原件被朝鮮人發現,第二年就被稻葉巖吉收入《興京二道河子舊老城》一書中影印發表。

申忠一用漢字書寫《建州紀程圖記》,不用翻譯,大致都能看懂。遺憾的是他所見所聞不多,記錄了碩里阿拉的地理、城池建筑、軍事、人員、談判、努爾哈赤的體貌及所居城中木柵城,在音樂與儀仗方面還有一句(鼓樓)“昏曉擊鼓三通”,再無其他。歷史上,努爾哈赤這時已受明封為龍虎將軍,曾五次進京朝貢,開了眼界,歸來后出入柵城,禮樂迎送,只是儀仗簡樸。申忠一則為我們提供了儀仗所用樂器——琵琶、洞簫、柳箕、鑼鼓、木梆,打仗吹的法螺、喇叭,向我們展示了東北偏遠地區少數民族的音樂的樣式和內容特色,尤其是柳箕。

簸箕由柳條編成,既是勞動工具又是鼓,是女真人為歌舞伴奏的獨特樂器。鼓手左手拿簸箕,右手拇指與食指夾握兩根竹筷子,劃、撥、撾、刮、爬、打,令簸箕發聲。兩根筷子就像兩匹駿馬奔馳于簸箕面兒、幫兒、背兒、沿兒,奮蹄踏屣,凸凹壟間,發出不同的節奏和音調。記得我在家鄉時還寫過一段簸箕表演唱,說的是努爾哈赤第二任大福晉帶領婦女在岡上水煮下山的鮮參,煮熟后曬干,炮制出紅參,打破了朝廷的經濟封鎖,讓原來賣不出去、大量腐爛的鮮參得以貯藏和運輸。當然發明紅參這一功績最后歸到她丈夫頭上。

福晉袞代有功德,

煮曬鮮參家家學。

鍋里煮,外邊曬,

紅參賣出好價格。

申忠一的《建州紀程圖記》并未讓我的好奇心得到滿足,不免遺憾。碩里阿拉留下的歷史文獻有限,努爾哈赤于年宴上自彈琵琶,聳動其身,兩個肩膀一抖一抖,像薩滿模擬鷹鷂在長空中展開兩扇羽翼搏擊風云,時而舒緩,時而猛烈,猛烈得像獵鷹海東青捕捉天鵝一樣振翅。他彈的是什么曲子?余者拍手唱曲,是唱饒歌嗎?什么內容?

現今所知流傳年代最早的琵琶曲《海青拿天鵝》源于女真先民肅慎人的圖騰文化,早在元代就已經廣泛流傳。努爾哈赤能彈這支描繪勇猛的海東青經過激烈搏斗將天鵝搏拿的琵琶曲?

據清乾隆十一年(1746年)武英殿刻朱墨套印本《律呂正義后編》記載,清廷饒歌是鹵簿樂的一種,既是帝王出行的儀仗樂,又用于朝會道路和筵宴之中。饒歌題材廣泛,內容豐富,既有八旗軍唱的岔曲,也有生活氣息濃郁的滿族民間音樂,表現出征、打獵,贊美秀麗山川、豐收景象,表達對故土家鄉的情感,還有祝壽歌,唱天地,頌祖先。饒歌的旋律有數板式的吟詠調,含有薩滿音樂和八角鼓的節奏,唱起來歌詞與聲調融合為一條聲河。不僅我遺憾,恐怕努爾哈赤也為自己惋惜,沒有文字記錄下他的音樂才華和歌舞的風采。

可以肯定,努爾哈赤不知道世上有申忠一這份《建州紀程圖記》,但那時候他內心深處正在糾結,女真人只有語言沒有文字,不能記錄他創業的軌跡及與功績。在申忠一離開碩里阿拉之后,他下令部下額爾德尼與噶蓋二人創造本民族文字。兩個披甲人打仗英勇,造字卻犯難,這激發出努爾哈赤的一段狠話:“漢人念漢字,蒙古人念蒙古字。我族有語言沒有文字,只能寫蒙古字,可不懂蒙古語的人就不知道我們寫的是什么。你們抱怨為我族言語編制文字太難,那我問你們,叫我族全體人民皆習他族之言容易嗎?”

額爾德尼和噶蓋(中途被殺)參照蒙古文字母創制出一種女真文字,萬歷二十七年(1599年)從碩里阿拉開始推廣使用,開始記檔子。史稱這種文字為老滿文,180冊檔子為《滿文老檔》。

現今的碩里阿拉舊城建筑早已蕩然無存,但土石雜筑的城壁所疊自然石還在,城中出土的遺物有無紋無釉的磚瓦,少量彩瓦,瓷片多為明代青花,這與當年的主人身份吻合。清廷一直在口頭上(或在心里)懷念敬仰祖城,實際卻任其荒蕪,從未在這里投資復建,供后人瞻仰。個別今人總念叨要為前人修建點兒什么,也不見實物。好在,這里輸出了老滿文,用老滿文記錄的可以回溯的歷史留了下來。除去老滿文,碩里阿拉還輸出一位圣人——達海。

達海四歲隨父親艾密禪投奔努爾哈赤,由煙囪山東南的覺爾察城投奔碩里崗,九歲精通女真、蒙、漢文意,被特召到努爾哈赤身邊司文翰。在老滿文推行使用了三十三年后,在沈陽,達海被皇太極任命為文館總領袖,翻譯出明朝典章《明會典》、兵家典籍《素書》、儒家典籍“四書”、《國語》。又奉皇太極之命改造沿用了三十余年的老滿文,他創制的新滿文成為有清一代的國書,死后被尊為滿族圣人。

努爾哈赤為何離開碩里阿拉,這里有自然環境因素——《建州紀程圖記》稱,碩里阿拉缺水,城中泉井僅四五處,源流不長,城中人伐冰于川,擔曳輸入,朝夕不絕。努爾哈赤遷都赫圖阿拉看上去是為得到更充足的水源,實則是圖謀更大的發展。

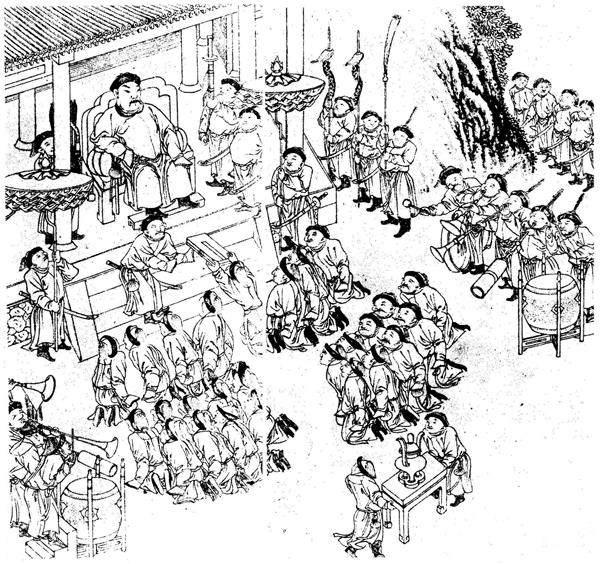

努爾哈赤與皇太極父子二人的前進路線是碩里阿拉——赫圖阿拉——遼陽——沈陽。儀仗樂也徐徐漸進,隨之壯大,盡管《滿文老檔》對此記載不多,總算讓人有跡可循。萬歷三十一年(1603年),努爾哈赤遷都赫圖阿拉城,此后每次打仗都要用儀仗隊,如萬歷四十年(1612年)九月二十九日率三萬兵馬攻打到烏拉河西岸,面對烏拉河東岸的迎兵,《滿文老檔》這樣記載:

汗張黃蓋,吹喇叭、嗩吶,打鼓、敲鑼前進。

努爾哈赤時代的“儀仗樂”還表現在婚嫁迎娶方面。他和子侄們在赫圖阿拉城接連迎娶新娘。后金天命二年(1617年)正月初八,他率領福晉們、子弟們出城,去迎接來自科爾沁的蒙古族岳丈明安,在百里外住兩宿,擺設大宴迎接。女真人有傳統的飲食歌舞名“迎鼓”,人們連日大吃大喝,且歌且舞。《滿文老檔》還記錄了一段努爾哈關于歌者的話:

如有長于接待賓客的人,用以接待賓客。沒有別的才能而能歌唱的人,就讓他在眾人的宴會上歌唱。如果那樣,那個人還是有用的。

據《清史稿·樂志》載,到了天命九年(1624年),努爾哈赤又定下凱旋拜天行禮筵宴樂制。努爾哈赤在赫圖阿拉城創建了八旗。八面旗幟,四種顏色,黃色代表土地,白色代表水,紅色代表太陽,藍色代表天。于是努爾哈赤的軍隊中,有了太陽和天、大地與水。與之鑲嵌或相配的是旗下的金戈鐵馬。

歷史隨時間推移,同時受到地理區域社會和文化等諸多因素的影響。有關遼寧的清廷饒歌還有《建遼陽》和《沈陽城》等多首。《建遼陽》雖未被收入《滿族民歌選集》,但遼陽卻讓努爾哈赤寫出鹵簿的新篇章。遼陽是明朝在東北的政治和經濟中心,擁有周長24里的方城,規模和人口為全遼之冠。天命六年(1621年),努爾哈赤雄踞遼陽,躊躇滿志。這里是漢族聚居區,他開始接受中原漢族文化,仿朝廷典制,要求官員朝參暮拜,推出服飾制及出行之儀,頒布新規定。《滿文老檔》有如下記載:“一等和碩諸大貝勒出行要打小旗八對,傘一把,打鼓,吹喇叭、嗩吶和簫,整飭隊列行走。”往下一等官員配樂隊,只是小旗減少到七對,余下官員按等級依次遞減,至二等游擊官止。回眸過往,無論在碩里阿拉、赫圖阿拉還是在界凡城,只有努爾哈赤出行有樂隊迎送,獨享威儀。新規頒布實行后,貝勒、大臣、參將、游擊及備御等大批官員都享受起“儀仗”待遇。遼陽城內的九衢三市頻頻出現女真官員打著小旗、吹打奏樂出行的新穎場面,令百姓大飽眼福。

努爾哈赤的遼陽版“儀仗”規定細致入微。《滿文老檔》天命七年(1622年)正月十四記載:“打小旗五對的官員遇見打小旗六對的官員,要離開小旗,空身從后面跑出來拜見大一級的官。小旗比馬地位高,乘馬人遇見打小旗的人要下馬恭立,如有急事,可脫鐙快速通過。步行的人見了打小旗的人要躲在路邊,恭候通過。違者就要責打。”

有儀仗相隨,前呼后擁,彰顯努爾哈赤地位顯赫,展示王者威嚴。天命七年(1622年)二月,努爾哈赤從廣寧前線返回遼陽接“福晉團”到前線慰問將士。路過十三山,大凌河、小凌河、杏山,一路張黃蓋、鳴鼓奏樂、奢華鑾駕,駐地備御都要率二百人出城十五里迎接,給他叩頭,入城后給他設御座。這與從前那個無論一日三餐還是外出狩獵或祭祀,處處提倡簡樸、力求節儉的努爾哈赤形成了鮮明的對比。

沈陽城,王氣所鐘。

帶渾河,滄海朝宗。

清廷饒歌《沈陽城》如是唱。

天命十年(1625年)三月初三,努爾哈赤從遼陽遷都沈陽,轉年八月十一日駕崩。沈陽成為皇太極施展宏圖的舞臺。次年九月一日,皇太極的即位典禮已“具法駕,設鹵簿”。天聰六年(1632年)又以《皇明會典》為準繩,正式建立鹵簿制度。1636年改國號為大清,年號崇德,參與登基大典鹵簿儀仗的人數達270人,樂人皆綠衣黃褂紅帶,六辮紅絨帽,銅頂上綴黃翎。樂器有鑼鼓與畫角、笙與簫、架鼓、橫笛、檀板、銅鈸、云鑼、嗩吶。沈陽故宮專設鑾駕庫和奏樂亭,鑾駕庫存儀仗和樂器,崇政殿前的東七間樓即“鑾駕音樂樓”。2016年,沈陽故宮對外展出近60件宮中樂器,人們看到當年努爾哈赤在發動進攻時所吹的法螺變成宮中鑲銅嵌料石白海螺,還有被皇太極欽定為皇帝鹵簿儀仗樂器的滿族龍笛——這是一支金漆龍頭笛,木竹制座,七孔,上下兩端雕有向上彎曲的龍頭和龍尾,兩端各設一小孔拴系紅絲繩結花帶,于管下結系。

寫到這里,我回首瞻聽從遼東寂靜山林里搖出薩滿的法器聲,響起女真男女獵獲豐收的簸箕鼓歌,看到努爾哈赤在碩里阿拉、赫圖阿拉迎來送往中自彈琵琶,在戰場上打起黃傘、吹響法螺和嗩吶,直至聽到沈陽故宮旌旛下響起排簫龍笛。像人類掌握了栽培作物用于自然一樣,一個北方少數民族政權在時間與變化中于遼寧這片地理區域內一步一步地擁有了自己的王儀鹵簿,迎來最輝煌的時刻——順治元年(1644年)九月二十日——送順治小皇帝乘御輦由盛京去北京,鼓樂齊鳴,歡聲雷動,抒發出一個王朝的胸音:“定鼎燕京,以綏中國。”

中國現代歷史地理學奠基人顧頡剛有言:“歷史是一場戲,舞臺是地理。”碩里阿拉只是清廷王儀鹵簿戲的引子,大戲落幕,它成為沉積歷史記憶的地理。

作者簡介>>>>

解良,遼寧新賓人。中國作家協會會員。出版小說集《興京街》,散文集《赫圖阿拉的月亮》等。現居北京。