敦煌藏文寫卷《開示輪回》解讀

索南 索朗白珍

內容摘要:敦煌藏文文獻P.T.24.4、P.T.24V.1、P.T.32BV.2、P.T.459、P.T.580V、P.T.757V、P.T.977.4、IOL Tib J 335.I等八個抄卷實為同一部文獻。這些編號在相關目錄著作和影印本中的命名多有出入,個別亦未命名。本文根據文獻題名統一將其定名為《開示輪回》,并以P.T.24.4+P.T.24V.1為底本進行錄文、翻譯、解讀,并指出此文為受藏譯《法句經》、《入菩薩行論》等佛經文獻及漢文佛經變文影響而創作的一部唐代吐蕃時期的佛經變文。

關鍵詞:敦煌藏文文獻;《開示輪回》;變文

中圖分類號:G256.1;H214? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2024)02-0123-08

Interpretation of the Tibetan Language Text of Teachings

on Samsara from Dunhuang Documents

Abstract:Eight manuscripts from Dunhuang documents, namely P.T.24.4, P.T.24V.1, P.T.32BV.2, P.T.459, P.T.580V,

P.T.757V, P.T.977.4, and IOL Tib J 335.I, have been found to be copied from the same historical manuscript. These documents have previously been given different names in catalogues and photocopy records of historical texts, while some individual manuscripts remain untitled. According to the title of the source document from which these manuscripts are drawn, this paper first identifies the text as being a copy of Teachings on Samsara, then presents a transcription, translation and interpretation of the text by utilizing P.T.24.4 and P.T.24V.1 as original versions of the document. Finally, this study points out that these texts actually composed a Buddhist bianwen變文, a popular form of narrative literature for preaching Buddhism created in the Middle Tang dynasty when Chinese religious culture was heavily influenced by Tibet. This consideration leads to the conclusion that the writing of this document was influenced by Tibetan translations of Buddhist sutras, such as the Udanavarga and Bodhicaryāvatāra, as well as Chinese translations of Buddhist scripture in the form of bianwen.

Keywords: Dunhuang manuscripts in ancient Tibetan; Teachings on Samsara; bianwen

敦煌藏文文獻是我國優秀傳統文化的重要組成部分,是唐五代時期我國多民族文化交流交融的重要見證。其中有一些是講說因果報應、佛法功德等的經變文,此類文獻可視為佛教在吐蕃初傳時期的佛家倫理說教類著作,亦可認為是佛教本土化的產物。本文欲對P.T.24.4、P.T.24V.1、

P.T.32BV.2、P.T.459、P.T.580V、P.T.757V、P.T.977.4、

IOL Tib J 335.I等同屬一部文獻的諸寫卷進行介紹和研究,不妥之處請方家指正。

一 寫卷介紹與定名

1. 寫卷介紹

P. T. 24. 4、P. T. 24V.1、P. T. 32BV.2、P.T.459.1、

P.T.580V、P.T.757V、P.T.977.4、IOL Tib J 335.I等是同一部文獻的不同抄卷,這些寫卷主要收藏在法國國家圖書館。

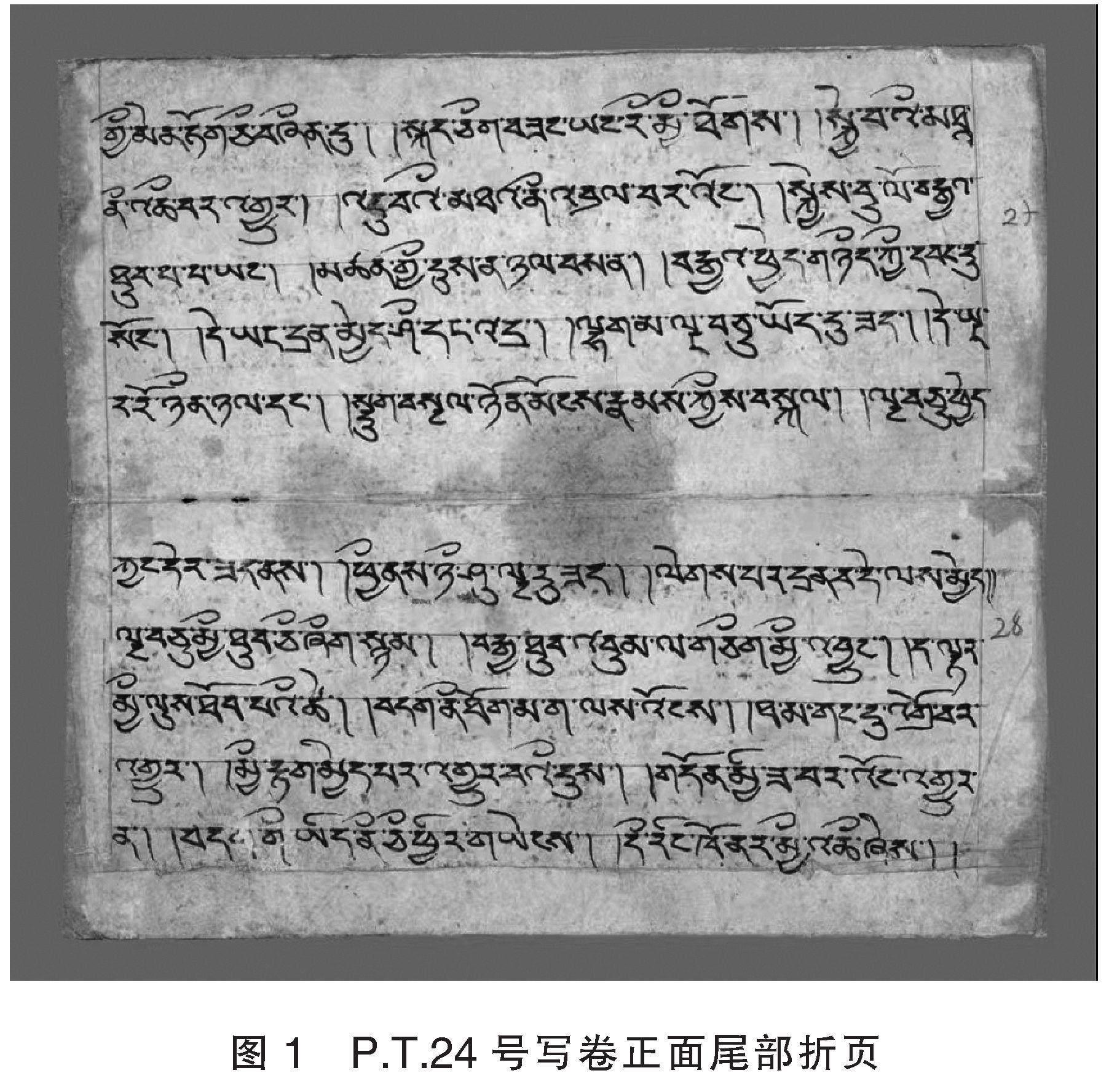

(1)P.T.24.4+P.T.24V.1 根據目錄,P.T.24為“《觀自在一百八名》及愿文”,“有7卷文獻的一份文集”,“29葉(9*20.5)折疊本”[1]。上海古籍出版社出版的影印本中對這份文獻中的7個卷子進行了分別詳細的命名,其中P.T.24.4和P.T.24V.1兩個編號命名為《開示輪回》[2]。

其實,為了保護此折疊本,有人刻意為此粘貼了質地較厚的與折頁大小相符的封底(本折疊本

(2)P.T.32BV.2 根據目錄,P.T.32B為“《觀自在一百八名》”,“存佛經27行”[1]6,該寫卷背面部分有兩部文獻,上海古籍出版社出版的影印本中分別編號并定名為:P.T.32BV.1《百拜懺悔經》,P.T.32BV.2《開示輪回》[2]183。P.T.32BV.2號尾殘。

(4)P.T.580V 根據目錄,P.T.580為“《金剛經》殘卷。6葉(8.2*25.5)折疊本;音節標點點有字母中間。首尾缺。存佛經38行”[1]77。此卷背面的內容并非《金剛經》,上海古籍出版社出版的影印本命名為“生死無常論”[3]337,首尾均殘。

(5)P.T.757V 根據目錄,P.T.757為“吉祥偈等。殘卷。7葉(6.8*23)折疊本模壓橫線格和頁邊。首尾均殘。存佛經35行”[1]98。上海古籍出版社出版的影印本中將此卷背面文獻編號為P.T.757V,內容不全,命名為“教誡”[4]。

2. 寫卷定名

二 錄文及譯文

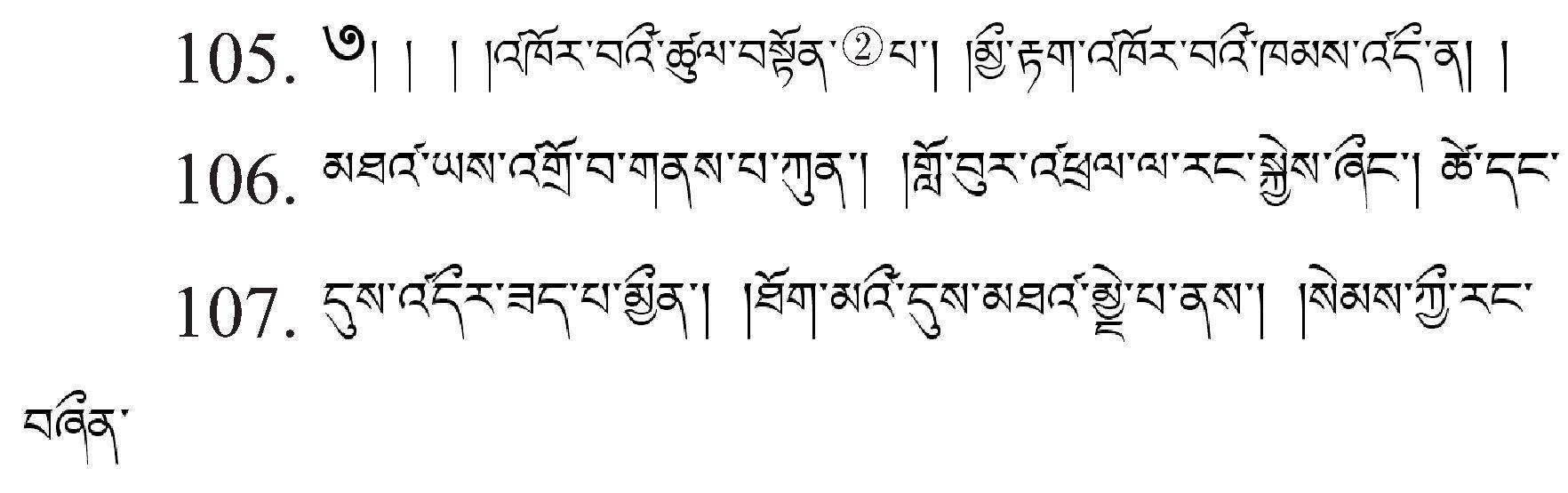

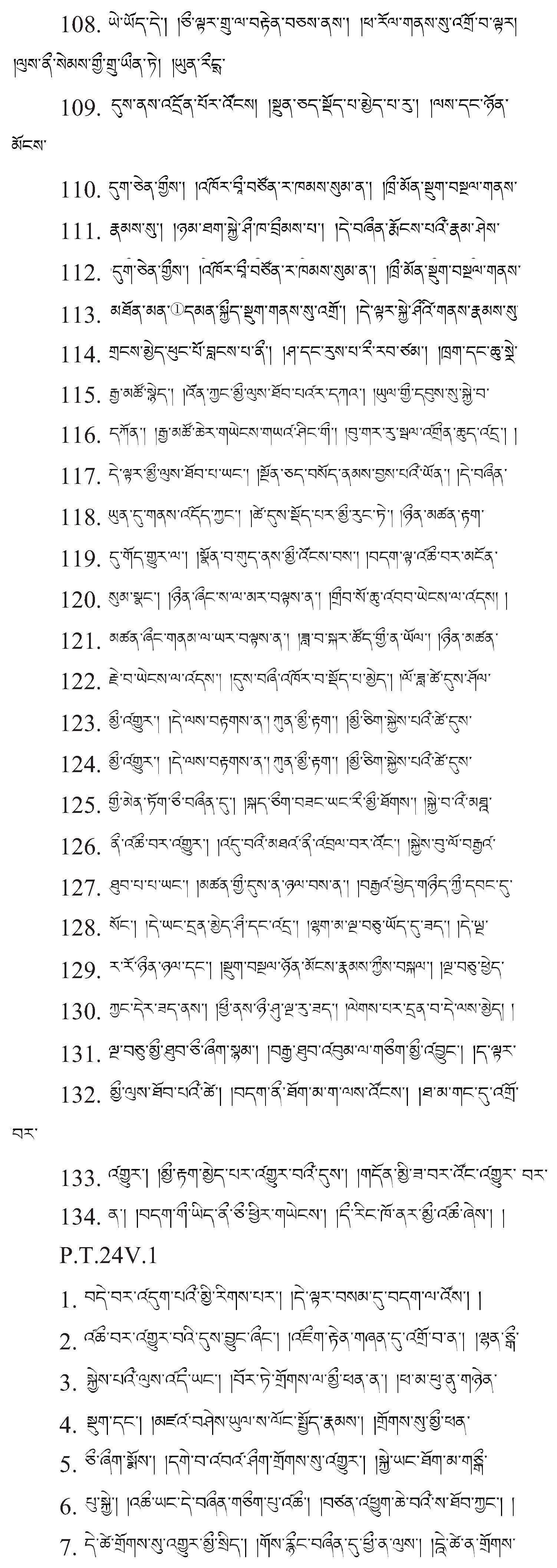

1. P.T.24.4+P.T.24V.1錄文

與P.T.977.4號相較,雖然其中多處有補充的現象,但無論從正字法和虛詞使用情況等方面考察,還是從某些書寫方式的古老性程度而言(如,元音i反寫情況),P.T.24.4+P.T.24V.1文獻更具古藏文文獻的特征,因此,欲選該文為底本進行錄文、翻譯。

P.T.24.4

2. 譯文

無常輪回中,蕓蕓眾生住,彼非偶然生,壽時非此盡。自從無始時,識性恒常存,猶如依舟楫,由此渡彼岸。身乃識之舟,長久為來客。先前不曾滯,業煩巨毒因,由是三界中,輪回苦惱囚,分散且生死。如是愚昧識,卻非變無盡,由是業作主,趨向善惡地。如是生死地,更換無盡身,骨肉堆如山,血膿匯如海。人生卻難得,能生中土稀,如軛浮海面,龜項入其孔。此生得人身,前世積德果。如是欲長命,壽時卻不住,晝夜恒耗損,增因不他生,吾歿成現量。晝間觀大地,影溪頓時去,夜間仰蒼穹,月星尋常逝。晝夜匆匆去,四季不停轉,年月日無余,觀彼皆無常。生而得人命,豈長驟然逝,少年壽剎那,猶如花兒開,美卻難長久,生而終須死,聚而終須散,若人活百歲,夜里入睡故,半百由此耗,無識猶如尸,所余五十載,彼由醉與昏,煩惱諸事損,由此耗盡半,唯能所記憶,所余二十五。自命活五十,百歲萬有一?此生得人身,吾應如是思:吾從初何來,終須去何方,無常現顯時,無疑將要至,吾識豈能散,自命今不死,豈能住安逸!死亡將要臨,當趨彼岸際,與生所伴身,棄而不作伴,父母兄弟眷,友師地財資,不伴何待言!唯善能作伴。生乃孑然生,死又獨自死。雖有強富位,此時不能伴,猶如棄舊衣。此時作伴者,唯有善與惡,趨入任何地,如影伴左右。切莫藉吾愚,未知有來世,暫樂而行惡!善惡不由他,自作而自受,愚昧彼眾生,無常識有常,不樂欲為樂,穢身視凈身,沾染四邪見,為業行諸惡。三界生死中,自毒毀五趣。思察彼法理!有閑聞法時,切行究竟事,恒持頭陀行。無上佛與神,人畜餓鬼獄,若吾有權選,豈有自害理?選毒與甘露,觀察豈不明?凡夫愚昧者,由于暫樂誘,為業行諸惡,不思自我力,不解他人苦,雖為人之身,心思如餓鬼。如此行惡業,豈能趨善道?猶如種豆子,豈能得稻米!愚夫自認易,由是魔繩捆,牽入惡趣后,悔恨成無意。縱然權勢重,奈何閻王爺,死中無大小,壽盡強弱同。唯有妙法益,余者皆徒勞,寧舍頭身壽,勤行善寶法!莫行無用事!自行自利事!何業引輪回?何因超生死?智慧極觀察!欲知諸法理,請尋善知識!指引諸善故,上師猶如父;救于諸惡故,上師猶如母;指明正道故,師如引路人;增生諸善故,上師猶如春;救于煩淤故,上師如勇士;由是從上師,聽聞妙法寶!根治煩惱病,妙法如良藥;驅散愚昧暗,妙法如火炬;消除生死苦,妙法如甘露。生人遇法時,若不行法道,人身復難得,聞法尤難得。莫墮輪回泥!智光除孽障!恒持戒律衣!成就菩提果!

三 文獻解讀

從內容而言,該文獻主要以佛教人生哲學中暇滿人生難得、壽命無常的道理為中心,講述眾生由于善惡業力在五趣中不斷輪回的唯心哲理。具體而言,首先闡述了由于煩惱和業力,眾生在輪回中不斷流轉之理;其次以人生難得、壽命無常、名利空虛等方面,重點闡述輪回的罪孽之理;再次以愚昧之人的諸種行為為例,批評貪圖世間享樂的危害;最后闡述了唯有佛法才能應對死亡,因此要依靠善知識,學修妙法才是超越輪回之苦。顯然,作者只是以現實中的諸多顯而易見、司空見慣的事例來簡單地說明佛教的價值觀,并沒有從“十二因緣”等佛教哲學層面來進行深層的闡釋。這種敘述方式符合對民眾進行佛教倫理道德宣說的要求。

從創作形式和結構而言,全文語言樸實,列舉日常所見所聞,以七言一句的形式展開敘述,是一篇具有一定的邏輯層次和結構特征的佛教文學作品。

通過與其他具有相似特征文獻的比較,筆者認為此文獻是一篇吐蕃人所寫的宣說佛教倫理思想的佛經變文,主要依據如下:

的主要內容,以變文這種佛教文學形式對治下民眾宣講輪回之理,加強思想上的控制,對吐蕃統治階級鞏固其在吐蕃和敦煌地區的統治具有重要的現實意義。

二、藏文佛經譯本一般題首有梵文經名,譯自漢文的也有說明,但《開示輪回》諸寫卷均無梵漢經名和題記說明,唯有藏文經名,與在同一部寫卷中的其他佛經文獻,如《圣觀自在名號一百零八》、《金剛經》等有梵文經名形成了鮮明的對比。這些文獻寫在一起,可能與佛教徒的日常誦課或講經說法有一定的關系。查看吐蕃時期的佛經目錄《丹噶目錄》和《旁塘目錄》亦無此經之名。因此,可以確定并非譯自梵文。

筆者發現,此文獻的部分內容與敦煌藏文寫卷《菩提薩埵樹論》有相同之處。該文獻有兩個卷號P.T950和P.T972①號,是兩件基本完整的寫卷,同樣沒有梵文經名及題記。兩文內容較為相同之處摘錄比較如下:

爺)一句,其余除個別字外,亦完全相同。

法國知名藏裔國際藏學家卡爾梅·桑木丹先生對P.T972號進行了詳細全面的解讀,認為此文獻是佛教尚未在吐蕃完全扎根時期完成的一部著作,是證明苯教在吐蕃時期業已是一種宗教的重要證據[8]。

樹論》寫卷也理應為譯作,那么《菩提薩埵樹論》中出現批評苯教的內容就很不合理。所以《開示輪回》文獻譯自漢文的可能性較小。比較《開示輪回》幾個不同編號的寫卷,除其中個別的屬格等虛詞有所差異外,整文語句內容及表達方式等完全一致,且找不出是譯作的痕跡。敦煌漢文文獻中也尚未發現可認為其原文的文獻。

三、這部文獻與《法句經》、《入菩薩行論》等藏譯佛教經論有關,尤其與藏譯《入菩薩行論》之關系密切。筆者發現這部文獻中存在好幾處與《入菩薩行論》內容相一致的地方,摘錄比較如下:

《入菩薩行論》藏文最初譯本產生于吐蕃贊普赤松德贊時期,后來在敦煌地區也流傳甚廣,對當時的吐蕃佛教和文學產生了重要影響[9]。從以上的比較中,我們也可以看出其對《開示輪回》這部短文的影響。

可以推測,此文獻是受藏譯《法句經》、《入菩薩行論》等佛經文獻及漢文佛經變文影響而創作的一部唐五代吐蕃時期的佛經變文。以優美格律之語言,通俗易懂之事例,來闡釋輪回無常之理和佛法的功德,以此勸勉人們皈依佛法。其著者不得而知。

總之,《神通比丘告誡后人作善行之講經文》(P.T 126等卷子)、《開示輪回》(P.T.24.4+P.T.24V.1等卷子)等藏文佛經變文,《分別講說人的行止》(P.T 992.1)等佛儒相融的藏文倫理著作[10],以及《智者之書》(P.T 988)等儒教倫理藏譯文獻在敦煌文獻中的保存,是歷史上漢藏文獻傳播和文化交流的具體體現,發掘、整理此類重要文獻,研究、闡釋其中包含的文化互融元素,對鑄牢中華民族共同體意識具有重要的現實意義。

參考文獻:

[1]王堯.法藏敦煌藏文文獻解題目錄[M]. 北京:民族出版社,1999:5.

[2 ]金雅聲,郭恩. 法國國家圖書館藏敦煌藏文文獻:第1冊[M]. 上海:上海古籍出版社,2006:140-144.

[3]金雅聲,郭恩. 《法國國家圖書館藏敦煌藏文文獻:第6冊[M]. 上海:上海古籍出版社,2008:63.

[4]金雅聲,郭恩. 法國國家圖書館藏敦煌藏文文獻:第8冊[M]. 上海:上海古籍出版社,2009:78.

[5]金雅聲,郭恩. 法國國家圖書館藏敦煌藏文文獻:第9冊[M]. 上海:上海古籍出版社,2009:301-303.

[6 ]山口瑞鳳,等.斯坦因搜集藏語文獻解題目錄:第4冊[M]. 東京:東洋文庫,1980:61.

[7 ]羅秉鳳. 唐代藏漢文化交流的歷史見證—敦煌古藏文佛經變文研究[J]. 中國藏學,1989(2):100-113.

[8]Samtan G.Karmay,Early evidence for the existence of Bon as a religion in the royal period,The Arrow and Spindle:studies in history,myths,rituals and beliefes in Tibet. Kathmandu,Nepal:Mandala book point.1998:157-168.

[9]索南. 敦煌藏文寫本《入菩薩行論》研究[M]. 上海:上海古籍出版社,2021:139-144.

[10]才讓. 菩提遺珠:敦煌藏文佛教文獻的整理與解讀[M]. 上海:上海古籍出版社,2016:595-599.