5E教學模式在高校公共體育散打教學中的應用效果分析

譚碧 石儉 陳鳳珍

作者簡介:譚碧,1973年生,副教授,研究方向為高校體育教學與訓練;石儉,1973年生,通訊作者,講師,研究方向為高校武術教學與訓練;陳鳳珍,1973年生,教授,碩士研究生導師,研究方向為運動舞蹈健身。

摘 要:散打是高校公共體育選修課,較受大學生歡迎,但當前面臨著教學模式缺乏創新、教學效果不佳等問題。為此,課題組抽取了60名選擇散打選修課的本科學生為實驗對象,開展5E教學模式實驗。結果顯示,將經過改良的5E教學模式應用于高校散打選修課教學,能顯著提升學生的身體素質、散打專項技能測試成績,以及能促進學生運動情景動機的發展。

關鍵詞:5E教學模式;公共體育;散打教學;應用效果

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)09-0155-05

大學生身體發育普遍已趨于成熟,大學階段是學生提高相應的生理機能、心理機能及智力水平的關鍵階段,但相當一部分學生(尤其是平時缺乏運動鍛煉的學生)在運動的速度、耐力以及體能等方面的身體素質普遍低于身體成熟期水平,在情緒、動機等心理方面的發展水平亦滯后于在身體成熟期應有的水平。這些發展滯后的大學生,其未來的社會適應能力也會受到影響。散打是從我國傳統武術演變而來的一種對抗性現代體育運動項目,目前已成為很多高校公共體育課中廣受學生歡迎的一門選修課。研究表明,散打運動項目不僅能改善人的身體素質,而且能顯著促進提高人的生理、心理機能以及智力發展水平。因此,高校要結合大學生身體成熟期在生理、心理機能及智力發展特點,在公共體育課散打教學中給予學生適當的訓練量和訓練強度,以提高大學生的整體素質。然而,多年以來大部分高校的散打教學一直沿用傳統教學模式,加之受體育活動場地、器材設施以及師資等多種因素影響,實際教學效果并不理想。

5E教學模式包含引入環節(Engage)、探究環節(Explore)、解釋環節(Explain)、精致環節(Elaborate)以及評價環節(Evaluate)等5個基本教學環節,經過近半個多世紀的發展和教學實踐,已被證實為一種科學的現代教育模式。2017年,我國教育相關部門發布了《中國STEAM教育發展報告》,將5E模式與基于項目的學習、基于設計的學習與混合式課堂教育并列為STEM教育典型教學模式。5E教學模式區別于傳統教學模式,以自主探究為核心,通過設置教學目標、提出問題、開展情境式教學吸引學生,引起學生對前認知的沖突,從而使學生產生認知動機。國內外大量研究[1-2]表明,在教學中引入5E教學模式可以更好地探查學生的前科學概念,培養學生的科學探究能力,以及幫助學生實現概念轉變和科學概念構建。近年來,于佳威等[3]將5E教學模式引入青少年散打教學,發現5E教學模式可探查學生的前科學運動行為,能幫助學生實現散打對抗性運動行為,有助于構建散打的科學運動體系。本實驗旨在探討5E教學模式在高校公共體育課散打教學中的應用效果,為高校散打教學改革提供理論上的依據。

一、實驗過程

(一)實驗對象

選取2023年3月至2023年6月廣西民族大學已選散打選修課的60名一年級、二年級本科學生為研究對象,其中男26名,女34名,年齡18—23歲。全部研究對象均為自愿參加且對本次實驗目的、操作流程知情,無任何運動禁忌癥且不存在任何心肺等重要臟器疾病的學生,在實驗前一周均經過心肺運動實驗測試且最大攝氧量≥VO2max0.001B。將學生隨機分為實驗組與對照組,各30名。實驗組學生的年齡、身高、體重基本資料分別是19.83±4.17,168.80±3.21,58.30±3.32,對照組學生的年齡、身高、體重基本資料分別是19.72±3.87,168.65±3.21,58.81±2.77,兩組學生在一般資料上無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

(二)實驗方法

所有實驗學生均以共同擁有的散打課程教材為基礎,對照組采取以傳授散打的拳法、腿法、摔法等基本動作、基本動作技能為主的傳統教學模式,實驗組在傳統模式基礎上引入5E教學理念,開展5E教學,以培養學生對散打對抗性運動的科學探究能力為宗旨,以幫助學生構建散打的科學運動概念及運動行為體系為教學目標,最終達到全面提高學生的整體素質的教學目的。

1.5E教學模式改良

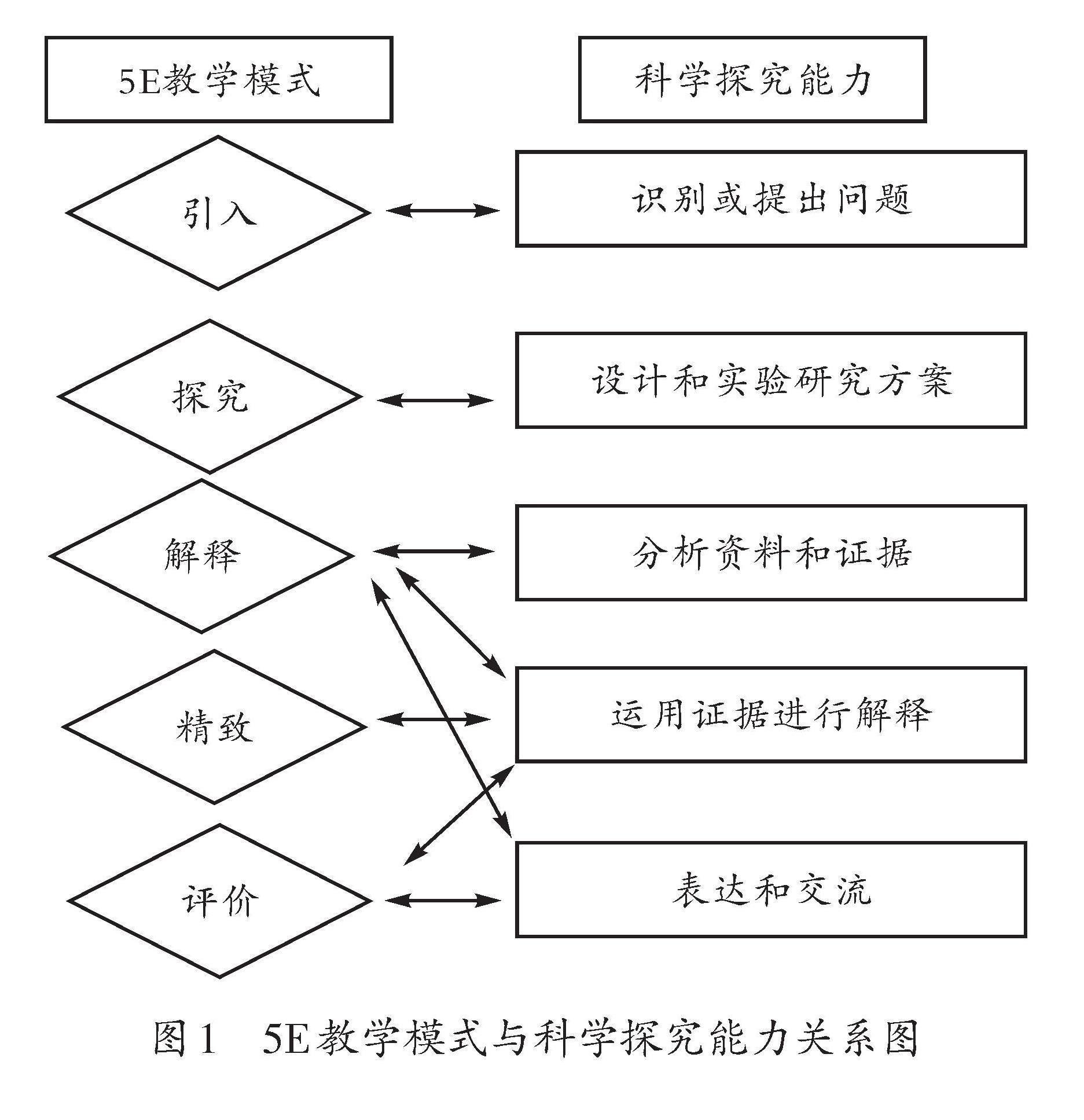

目前,高校的散打教學往往以技能教學為主,在散打教學中引入5E教學模式,需先對其進行改良,以突出散打的運動性、技能性及實踐性教學特征。傳統經典5E教學模式脫胎于原美國生物科學教學,雖然在我國教育領域已得到廣泛運用,但仍然具有濃厚的理論教學色彩,教學中重視對學生理論性知識概念構建。傳統的散打教學注重包括拳法、腿法、摔法等在內的技能教學,目的是讓學生掌握散打基本動作與對抗技巧。課題組在前期研究中,探尋大學生的生理、心理發展規律,在此基礎上對5E教學模式進行改良,明確了5E教學模式應針對散打的科學運動概念構建、科學運動模式構建以及科學運動行為體系構建,以培養學生以散打科學對抗性運動探究能力為核心的教學思路。改良后的5E教學模式更突出科學性對抗性運動行為體系構建及科學性對抗運動探究能力培養,可以有效探查學生的前運動模式或運動行為(見圖1)。對5E教學模式進行改良后,由教改小組負責進行整體教學方案設計及每堂課的具體教學方案的設計與實施。

2.5E教學環節設計

一是引入環節。散打以實踐性教學為主,學生對新的拳法、腿法、摔法等的學習,或對攻防搏擊等練習,基本上是通過實戰練習完成。散打教學通常也是在具體的運動情景中進行,很少涉及原5E教學模式中的知識與理論教學,要求教師進行相關教學內容的情景創設,以幫助學生完成對前科學概念的喚醒及科學概念的構建。因此,在散打教學的5E教學模式的引入環節,要注重引導學生完成對散打對抗性運動的科學運動模式及行為體系構建。在進行一種新拳法、腿法、摔法或徒手對抗、攻防教學前,教師可以通過散打實戰演練情景喚醒學生對熟悉動作的記憶,并通過示范教學引導學生比較新舊動作,對比不同運動模式中動作要領、運動路徑、力量掌控的不同,充分激發學生的學習興趣,使其采取更為有利的運動模式、攻防策略,以取得更好的實戰效果。

二是探究環節。學生所掌握的散打運動技能,往往是通過多種運動方法的組合練習、反復練習掌握,或者在大量實戰過程中獲得。學生的運動快速反應能力的形成,得益于運動性反應機制形成,其不同于單純對概念形成的心理反應機制,相關的運動通路激活需要更多的時間,需要動員全身感覺機制、運動機制等多種機制參與,有貫通身心、靈活反應的要求。因此,在探究環節,要引導學生比較各種運動方法運用、運動模式運用的效果,通過為學生提供一個自我探究或者小組合作探究的活動空間,把課堂交給學生,讓學生在合作探究過程中發現問題、解決問題,形成新知。探索教學環節主要是促成學生對新概念形成共識(或一個標準認知),并習得認知與能力獲取方面的活動經驗。在此基礎上,繼續展開對定義概念、概念形成過程和技能運用等方面的探索。學生不同個體在認知上的不平衡,可以通過合作探索促使學生對科學概念的認知達到平衡。

三是解釋環節。解釋是運用科學的運動原理對所采取的科學的運動模式或有所創新的運動模式取得理想效果而做出的符合科學運動原理、規律的解釋,這種解釋往往融合了生理學、心理學及運動科學等多種關聯學科的理論知識及原理。解釋環節是幫助學生構建科學運動模式以及科學運動行為體系極其重要的教學環節。如學生在散打對抗性運動中,在某個環節為何采用擺拳出擊比采用直拳或勾拳能釋放更大爆發力,教師要給出充分的、可靠的、有說服力的科學依據或理由,才能令學生信服。由于多數學生在接受新的散打知識前,頭腦內缺乏運動學理論的相關概念,因此教師不僅要通過演示或通過學生的練習,讓學生了解到散打運動徑跡特征并儲存于大腦,然后掌握動作要領及技巧,而且要讓學生掌握其中的科學運動原理,這樣有利于學生最終完成散打科學運動模式及運動行為體系的構建。

四是精致環節。在精致環節,教學側重向精細化方向拓展,容易暴露散打對抗性運動教學在細節上的缺陷,教師通過及時調整、改進可以促進教學細節更為精致。如散打過程中一個搏擊動作在某個環節可能具有優勢,但其優勢需要一定條件,在條件逆轉時優勢可能轉化為劣勢。因此,在散打拓展教學中,要注意引導學生創造轉化條件,讓優勢得到充分體現。如一個勾拳動作,可能存在出擊弧度缺陷,難以體現這一動作優勢。若能開展更為細致的教學,通過比較多種弧度下的出擊效果,就能找到最優的出擊弧度。在散打科學運動行為體系構建過程中開展拓展性教學,可以讓學生的運動行為在縱向與橫向上的邏輯路徑得到盡可能的延伸并趨向合理化,促使學生的整體運動反應體系不斷完善。

五是評價環節。評價并非是教師對一堂課的教學效果或對學生的學習效果進行簡單評估,而是側重于對學生已掌握的散打知識技能、已形成的運動模式在運動效應、實戰效果等方面的評價,使學生發現自身所采取的運動模式在實戰中的局限性,或者評估實戰過程中應用的運動模式是否還存在變通的可能性,以改進運動模式以取得最大化效果。散打對抗性運動過程的環境往往復雜多變,學生只有具備一定的評價能力,才能發現自己在各種實戰環境下所存在的局限性,并適時做出調整,以取得更好的對抗效果。評價環節實質是促使學生形成一定自知力,以在面臨更為復雜的環境時能適時調整、變通或有所創新,提高散打對抗效果。在本實驗中,引導學生對自身運動反應靈敏性的評價分為僵滯、遲鈍、一般、靈敏、超敏等五個基本等級。學生對自己的能力水平有清醒的評價,才能通過自主練習及提高運動頻率,強化在大腦中形成的運動徑跡,提高運動反應在靈敏性上的等級。

3.5E教學模式具體實施

主要分為兩個階段進行。預實驗階段:實驗前先進行1周的預實驗,專家評估并提出改進意見后,再進入正式實驗階段。正式實驗階段:一共進行12周的教學實驗,每周1次課,每次課干預90分鐘。

4.質量控制

由教改小組負責通過校園網絡系統收集學情信息、教學信息,1周進行一次教學質量檢查,及時整理實驗教學中出現的問題,并及時予以整改,整改通過后再進入下一個環節的教學。5E教學模式中在任何一個環節出現問題,負責教學的教師都應及時向教改小組反饋,并立即予以調整。

(三)評價指標

主要觀察兩組學生的身體素質、散打專項技能測試成績以及學習興趣、運動情景動機等指標在實驗前后的變化。其中,學習興趣評價的學習興趣測試采用汪曉贊在《我國中小學體育學習評價改革的研究》中所用的“體育學習興趣量表”進行;在運動情景動機評價中,學生的運動情景動機測量根據Guay等[4]編制的“運動情景動機量表”進行,該量表主要分為內化動機、鑒別動機、外化動機和缺乏動機四個維度,一致性信度分別為0.79,0.75,0.81和0.60,效度分別為71.10%,78.51%,73.31%,68.21%,具有一定可信度。

(四)統計學方法

采取SPSS19.0軟件進行數據分析處理,計數資料用X2檢驗,計量資料用t檢驗,以P<0.05為差異有統計學意義。

二、實驗結果

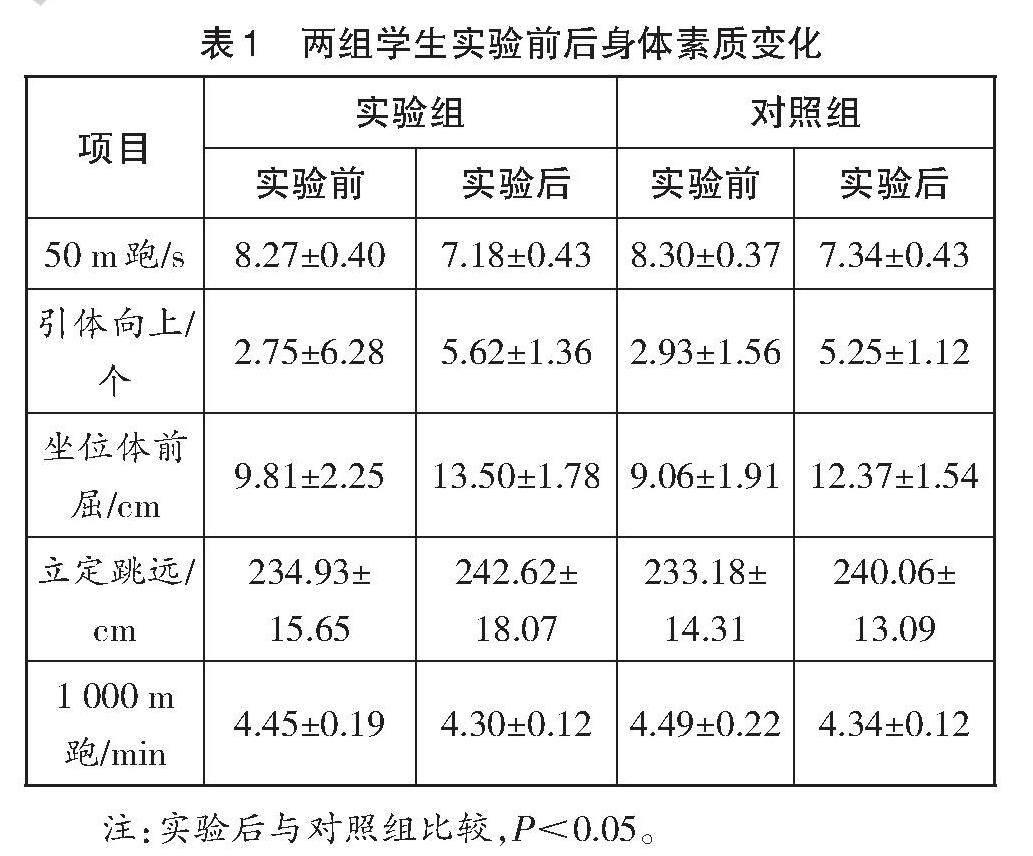

(一)兩組學生實驗前后身體素質變化

兩組學生在實驗前身體素質測試,各項指標差異均無統計學意義(P>0.05),實驗后實驗組與實驗前及與對照組比較,差異均有統計學意義(均P<0.05),實驗后對照組與實驗前比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。結果詳見表1。

表1 兩組學生實驗前后身體素質變化

注:實驗后與對照組比較,P<0.05。

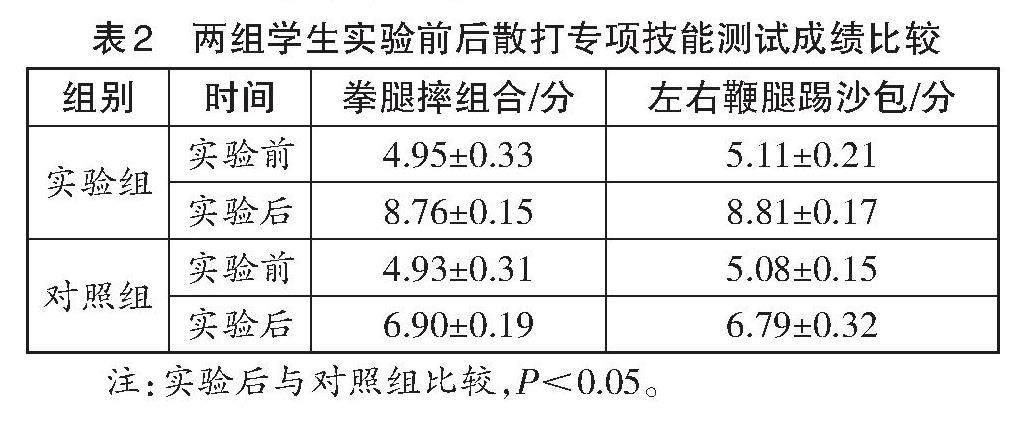

(二)兩組學生實驗前后散打專項技能測試成績比較

實驗前兩組學生散打專項技能測試結果的差異無統計學意義(P>0.05);實驗后實驗組學生拳腿摔組合及左右鞭腿踢沙包得分均明顯高于實驗前(P<0.05),也明顯高于對照組學生實驗后得分(P<0.05)。對照組實驗前后比較,差異無統計學意義(P>0.05)。結果詳見表2。

表2 兩組學生實驗前后散打專項技能測試成績比較

注:實驗后與對照組比較,P<0.05。

(三)兩組學生實驗后運動情景動機比較

實驗后采用運動情景動機測量表測試兩組學生的運動情景動機,實驗組學生在內部動機、鑒別動機、外化動機及缺乏動機等四個維度的得分均明顯高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。結果詳見表3。

表3 兩組學生實驗后情景運動動機比較

(四)兩組學生實驗后體育學習興趣比較

實驗后兩組學生在消極興趣、積極興趣、自主與探究、運動參與以及對體育的關注等五個維度上的得分比較,差異均無統計學意義(P>0.05)。結果詳見表4。

表4 兩組學生實驗后體育學習興趣比較

三、討論

本實驗結果顯示,采用傳統教學模式的對照組,其教學效果并不理想,尤其在身體素質、散打專項技能測試成績方面,均與實驗組有顯著差異。在實驗后,對照組30名學生的身體素質五項基本技能測試未出現明顯改變(實驗前后五項基本技能測試均P>0.05),但實驗組學生身體素質得到顯著提升(實驗前后五項基本技能測試均P<0.05),實驗組與對照組比較,各項身體素質提升幅度均差異明顯(均P<0.05),實驗組學生在拳腿摔組合及左右鞭腿踢沙包上的得分也明顯高于對照組學生(P<0.05),這說明散打教學的實際教學效果與所采取的教學模式密切相關。傳統教學多關注散打基本動作、基本技能的教學,缺乏對散打科學運動模式、科學運動行為體系以及有效運動模式等方面的探究,造成學生在散打對抗性運動過程中,難以識別、提煉有效的運動方式及運動方式組合運用策略,對自身運動方式的優劣、強度及效果等也難以形成自知性的評價能力,導致教學效果不夠理想。5E教學模式由于設置了合理、完善、科學的教學環節,使教學能最大限度滿足學生學習過程中對諸多相關能力培養及科學運動模式構建的需要,在促進學生身體素質上也具有明顯優勢。

通過實驗發現,經過改良的5E教學模式對學生的運動情景動機產生明顯影響,實驗組在運動情景動機四個維度上的指標均明顯高于對照組(均P<0.05),這說明改良后的5E教學模式用于散打教學中,能顯著提升學生運動情景動機的發展水平。這是因為科學的運動模式構建很大程度上依賴于學生大腦中形成的運動徑跡,學生對散打對抗性運動反應機制形成依賴于多種感覺機制、運動機制參與。5E教學模式重視情景創設,生動的情景能強化學生的學習動機,而散打教學以實踐性教學為主,主要通過在真實的運動場景中開展各種散打動作與技能的教學,與5E教學模式倡導的通過情景中創設展開教學自然契合,這說明5E教學模式能很好地適應在真實運動場景中開展散打教學的需求,也能促進學生增強學習動機。當學生產生學習動機,在5E教學模式中形成散打對抗性運動反應機制,便能逐漸形成科學運動模式的運動徑跡,從而構建起科學的運動模式。在提高學生學習興趣上,本實驗中并未觀察到5E教學模式(實驗組)較傳統教學模式(對照組)有明顯差異(P>0.05)。這可能與學生在散打學習過程中對復雜的運動環境及復雜的運動徑跡想象較為困難有關。加之,學生進行科學運動模式探究并非只是單純建構科學概念問題,還包括科學運動行為以及有效運用運動策略等方面,這給學生的學習帶來一定的難度,對學生心理及生理也造成了一定影響,從而影響了學生的學習興趣。

綜上所述,5E教學模式應用于高校公共體育散打教學,能顯著提升學生身體素質及散打專項技能測試成績,能使學生運動情景動機得到良好發展,但對學生的散打運動學習興趣影響不大。

參考文獻

[1]于佳威.5E教學模式在青少年散打教學應用效果的實證研究[D].烏魯木齊:新疆師范大學,2022.

[2]周少坤,周彪.普通高校散打教學中“教學實戰”的應用[J].贏未來,2018(2):1.

注:本文為廣西教育科學“十四五”規劃2022年度高校創新創業教育重點課題“‘雙高背景下高職院校創新創業教育與體育專業教育協同育人研究”(2022ZJY2705)、2022年度廣西高等教育本教學改革工程項目A類“體育舞蹈專業課程多元化教學模式構建與實踐研究”(2022JGA164)、2023年度廣西高等教育本教學改革工程項目A類“高校公共體育多元混合教學模式構建與實踐——以《散打》課程為例”(2023JGA163)的研究成果。

(責編 黃健清)