萬科云城十周年的得與失

張之楊 莊婷婷

摘要:萬科云城不僅是一個建筑項目,更是對城市發展模式和建筑設計理念的探索與突破,具有深遠的社會和城市價值。回顧其建成十周年,有助于系統總結其設計經驗,并對其當前狀態進行評估與分析。文章通過對萬科云城這一特殊的集群設計模式進行評價,并深入具體項目——綠廊空間進行設計回顧。同時探討實際項目中利益相關方針對各自考量角度之間的博弈,從而揭示萬科云城項目在面對復雜多元的背景下所做出的探索、突破和解決方案。

關鍵詞:萬科云城10周年;集群設計;城市公共空間

Abstract: Vanke Cloud City is not just an architectural project but also an exploration and breakthrough in urban development patterns and architectural design concepts, with profound social and urban value. Looking back on its tenth anniversary of completion, it is helpful to systematically summarize its design experience and evaluate and analyze its current status. The article evaluates the unique cluster design model of Vanke Cloud City and conducts a design analysis of specific projects. At the same time, it explores the game between stakeholders' considerations from their respective perspectives in this project, revealing the exploration, breakthroughs, and solutions made by Vanke Cloud City in the face of a complex and diverse background.

Keywords: The Tenth Anniversary of Vanke Cloud City, The Group Design, Urban Public Space

1.一種難以復制的集群設計模式

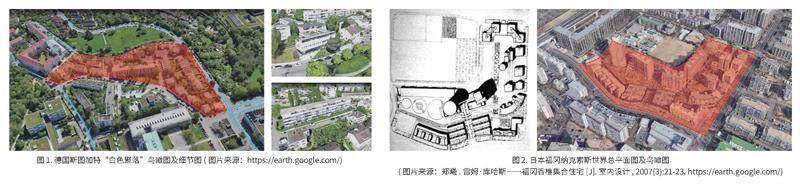

集群設計最早可追溯至1920年代的德國斯圖加特的“白院聚落”(德語:Wei?enhofsiedlung)1,該項目由密斯凡德羅(Ludwig Mies van der Rohe)牽頭邀請17位建筑師共同參與德意志制造聯盟以“住宅”為主題的設計展,最終建成包含約二十一棟建筑物。該項目是為了宣傳現代主義建筑的新精神,同時部分建筑也開展了與材料相關的建筑實驗。(圖1)該項目在當時掀起了一股集群設計的熱潮,不僅在德國,在法國、日本、英國等地也產生了廣泛影響。隨后,集群設計在世界范圍內得到了進一步的發展和推廣。其中,值得一提的是90年代由磯崎新在日本福岡開展的全球性集群設計項目——“納克索斯世界”2 (圖2)。邀請了當時最具實力和知名度的一批建筑師,在日本福岡縣聯手建設住宅區。每一位建筑師都充分發揮了自己的創造力,設計了各具特色的建筑,使得整個住宅區呈現出多樣性和豐富性。這個項目在當時成了日本住宅設計領域的重要代表之一,充分展現集群設計的潛力。

國內最早出現的集群設計則是“長城腳下的公社”3,該項目由著名地產商潘石屹先生發起邀請12位建筑師設計了11幢別墅及一座會所,并由藝術家艾未未進行整體的景觀設計。該項目的建成迅速吸引了社會各界的關注,從商業模式的角度看,達到了極佳效果。2002年廣東東莞的松山湖科技創業園由朱榮遠先生與崔愷院士共同策劃并邀請多位建筑師進行產業園內重要單體建筑的設計。該項目的集群設計模式更是在之前單一的住宅功能的基礎之上復雜化,設計開始涉及圖書館、商務辦公、交流中心等等多種功能。松山湖一期的成功也為項目的進一步開展奠定了基礎,并在后續的規劃中繼續采用集群設計的模式。在此之后,越來越多的項目開發均采用集群設計的方式,例如2003年的中國國際建筑藝術實踐展4與四川建川博物館聚落5、2008年的“鄂爾多斯100”6、杭州西溪濕地7等。各類不同功能的項目展示了集群設計在不同領域的廣泛應用,并成為了當代建筑發展的重要趨勢。

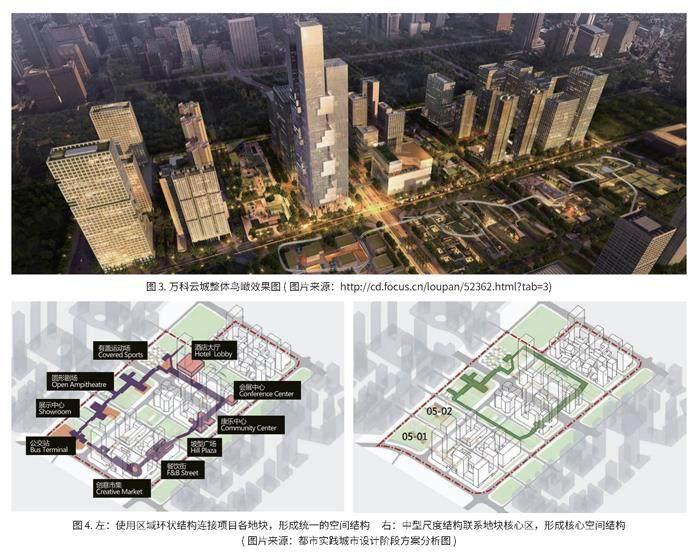

早期階段的集群設計通常位于傳統風景區、學校或產業園等低密度社區,其開發理念主要是為建筑師提供一個自由創作的平臺。設計師們力求讓每一座建筑都擁有獨特的個性,因此這些建筑之間的聯系較弱,甚至可以說幾乎沒有聯系。這種設計理念源自于最初的開發想法,即追求建筑師的個人品牌,從而增加建筑的商業價值。在這種低密度、幾乎無約束的設計環境中,建筑師可以充分發揮他們的想象力和創造力,因此這種集群設計常被稱為建筑界的“烏托邦”。然而,2013年出現了一種與傳統“烏托邦式”集群設計截然不同的設計類型,即萬科云城。8 (圖3)該項目位于深圳的留仙洞總部基地,地處高密度的城市開發區,預先完成的城市設計為更細致的建筑單體設計進行設計指引及約束。與早期自然環境優美、低建筑密度和寬松的場地約束條件的集群設計不同,萬科云城呈現出一種適用于高密度城市建設環境的全新探索。

萬科云城是一個規模龐大、復雜多變的項目,其設計模式和運作方式在當時十分特別,同時由于其涉及范圍之廣、程度之復雜、建筑密度之高使其成為一種難以被復制的設計模式。該項目由深圳市規劃和自然資源局周紅玫推動,項目前期便確立了這種集群設計模式。與傳統設計招標方式不同,整個項目由都市實踐負責城市設計部分,再將地塊分配給不同項目建筑師,由項目建筑師帶領兩到三位建筑師參與到地塊更加細節的設計當中。這一創新設計模式的實現,得益于幾個重要因素。首先,項目所涉及的地塊規模龐大,并由唯一的開發商萬科主導推動,為其提供了極為有利的基礎條件,通常單一開發商建設的項目過程整體相對更為順利。其次,當時的萬科面對這一新的設計模式表現出了相對開放的態度。同時,為了鼓勵開發商積極嘗試這種實驗性的開發模式,市規劃局也為開發商提供優惠的政策條件,盡可能地簡化傳統的建筑審批流程,在該項目設計過程中也多次破例突破原有規范。例如,在城市設計階段中關于將高密度公寓中的一棟高層建筑水平放置橫跨在城市道路之上,這種做法在過去是難以接受的,但出于整個項目的實驗性和創新性,政府單位在審批過程中也突破了原有規范傳統,最終這一設想也得以落成,為整個高密度區域創造出了更加舒適的環境氛圍。

萬科云城的城市設計展現出極具前瞻性的特點,設計將整個場地視為一個整體,而不是將其像地產項目一樣分割開來。圖4左展示了針對高密度建成區底層裙房的功能設想,其中包括劇場、創意市集等元素,部分功能還會延伸至公園,使整體設計更加豐富有趣。城市設計中將這些不同功能的公共空間通過功能環進行串聯。圖4右則呈現出一個公共通道,即步行系統,每個街區都擁有各自特色。(圖4 )

當完成整體的城市設計之后,就開始由獨立建筑師介入進行各街塊的設計。這種設計模式相當創新,其中一個關鍵之處在于有一個項目建筑師的存在,使得整個街區的設計不會陷入各自為政的狀態。項目建筑師需要協調、統一各獨立建筑師的設計成果。如同都市實踐是策展人,各地塊的項目建筑師則充當分策展人的角色,負責策展特定板塊,與其他兩個設計單位進行協同合作。東側組團綠地的具體設計由一個多方團隊來配合,包括局內設計、香港大學的王維仁教授以及明星建筑師John Lin(林君翰)。西側地塊綠地則由張健蘅以及本地年輕建筑師張震和成行來負責。這種組團模式也同樣被復制于其他地塊,典型配置是由一位項目負責人帶領兩至三位建筑師來共同組成團隊。

萬科云城實現了一個一般地方難以復制的快速開發的模式。同時其與以往的低密度集群設計差異較大,且難度更高。萬科云城是國內非常少見的大型集群設計,占地近200萬平方米,建設速度比周邊地塊更快,成為該片區最早建成的項目之一。萬科云城這種城市剛需型且要求快速落地并保證良好設計效果的集群設計在國內乃至全球范圍內都較為罕見。同樣的,在北京、上海等地也并不常見,因為很難尋找到一塊大規模的場地用于進行集群設計。另外,值得注意的是,萬科云城的設計幾乎完全由國內建筑師負責,只有少數外國建筑師參與,這與當時萬科考慮到預算、實際落地、協作配合和工期等因素有關。因此基于這種復雜的、多元的項目背景,再加上地處于深圳這一高密度城市的發展趨勢之下,萬科云城的落成成為了一個幾乎無法被復制的孤品。

2.綠廊空間的城市意義——公共客廳

萬科云城綠廊設計對建筑師而言是非常令人興奮的,特別是在尺度方面。其與歐洲或香港逼仄的街道相似,這種尺度所帶來的城市魅力無法替代。在高密度的建筑下,通常會自然形成一個為周邊使用者所共享的公共客廳。而建筑師所需要做的就是在設計中引入公共客廳的概念,對這個本就會自發形成的共享空間規劃出更加豐富的功能和空間。

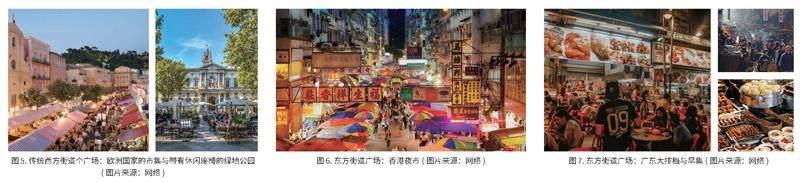

在圖5至圖7展現的熱鬧場景中,能注意到小小的公共空間對于城市的重要性。對于一個兩側社區都超過100米的高密度城市中,這種空間是非常重要的,對于年輕人是一個剛需空間,即使不設計,將來也會成為城市活動的熱點。在資源稀缺的城市中,公共空間的低人均配比使其變得尤為寶貴。無論是在西方或是東方,雖然形態不同,但本質相同,都是為人們提供活動空間。在這種情況下,城市的公共性顯得尤為重要(圖5-圖7)。

即便是威尼斯、巴塞羅那等地,依然發現當地住宅的布局不同于現代新住宅,通常客廳較小,幾乎只能算作門廳或走道,因此居民已經習慣將街道作為公共客廳,所有的設施均是共享的。香港也是如此,公寓內部幾乎沒有較大的休閑客廳,因此居民往往也會選擇在樓下的公共空間或是咖啡廳接待朋友。這背后涉及到一明確的城市邏輯:在資源分配極度緊張的地區,由于城市的發展吸引了大量人口涌入,城市豐富的就業機會和經濟發展潛力不可避免地導致了城市過度密集化。在這種情況下,所有私有空間包括居住空間或物業空間都會被擠壓到十分緊張的狀態,幾乎沒有多余空間。城市在這樣的環境下形成了一種全新的狀態,這種狀態實際上是建筑師所青睞的,因為城市的公共性正是在這樣的環境中逐步產生。

東側綠廊在設計中充分體現出公共客廳這一彈性城市或臨時城市的理念,即除了固定的建筑外,還能充分利用臨時空間,例如布置周末市集等。這種模式在西方很常見,只需隨便弄幾把爛椅子就可以坐下。而在東方,尤其是舊貨市場、跳蚤市場與鄉鎮市集,雖然文化和風格有所不同,但形式和態勢卻極其相似,同時往往具有相同的核心理念。

3.顛覆傳統模式:重新定義公園與集市

公園應該提供多樣的服務,才能吸引人。只有擁有人氣,公共空間才能發揮至理想狀態。在國內,公共綠地會為了預防公園犯罪事件而在夜晚關閉,這導致公園的可用性和吸引力受到一定程度的限制。因此,公園的開放性是十分重要的。公園內應該設置開放的草坪和舉辦積極的活動,以增加公園的活躍度和吸引力。圖8中所展現的是歐洲某個公園白天和夜晚的場景,這種公共空間被稱之為非正式城市。在這種空間中,往往更加關注公共空間與人的關聯性,而不只是外觀(圖8)。

將這一概念落實到具體設計中時,東側綠廊的設計需要同時考慮到貫通的街道和優質的公園。實際上,整個設計顛覆了傳統模式,將集市與公園的功能互換。傳統模式下,集市通常位于地面上,而公園則充當背景。而設計將集市移到地下,使得公園占據更大的空間,這也獲得了更高的復綠率,為市民提供了更舒適宜人的休閑場所。同時,公園與周邊環境的連通性則通過貫通的地下街道和下沉庭院得以實現,使公園與周邊社區更加緊密地聯系在一起,打破了原有機動車道形成的割裂感。

具體而言,整個設計采用三個下沉庭院及連續的街道將南北兩個地塊的空間在負一層進行其貫通。圖9左展示了首層公園區域中地面設置通向負一層下沉廣場的自然光投射口,而虛線部分則表示建筑區域。圖9右中負一層的淺紅色區域是小型花池和綠地,而紅色區域則是地下街道,貫通整個通廊和機動車道。整體設計打造具有活力和吸引力的公共空間,通過提供多樣化的服務和活動,以及優質的環境和便利的交通,吸引更多的人群前來參與,從而使公園發揮到理想狀態,成為城市中不可或缺的一部分(圖9)。

4.落成:在博弈中尋求更好的平衡

在設計過程中,設計理想與商業利益、以及政策之間的博弈是一個常見而復雜的挑戰。理想往往指向著建筑師對于空間美學、社會價值等的追求。而開發商通常著眼于項目的盈利和市場競爭力,某種程度上甚至會局限于已見成效的設計方式,這對于建筑師的設計工作造成了一定影響。同時,政府的介入同樣在建成后的社會效應、規范執行等方面的考慮也會對建筑設計及開發商行為產生重要作用。

理想與商業利益之間的博弈常常反映在對項目的設計過程中。東側綠廊的設計策略更偏向理想化,而由張健蘅主導設計的西側綠廊相比之下在商業上更為成功,其通過連續的街墻打造了商業連貫性。而東側綠廊的設計更側重于公園貫通,商業價值則略顯次要。同時,盡管設計是美好的,但在實際建造過程中卻暴露出設計團隊經驗不足的問題。例如,建筑材料使用的最終效果不盡如人意。騎樓的設計由于長度不足,與周邊環境的連貫性不夠,最終也未達到預期效果。此外,地下室設備的設置直通屋頂也給建筑的整體效果造成不利影響。

實景照片中顯示,公園一側的設計并沒有如期望地設置騎樓和外擺空間,這也給項目帶來一定的局限性。同時由于市場導向,人們更傾向于地面上的商業,因此實地考察中能夠發現,地下空間的商業往往業態一般。盡管設計團隊在設計時希望通過在庭院中設置花池和樹木來營造獨特的氛圍,但與開發商的看法存在明顯的差異,同時針對這種非常規的設計,其態度往往比較保守。開發商認為任何遮擋招牌的東西都是不可接受的,應該更加直接地展示招牌。然而,實際上,華僑城創意園的一些隱藏在綠化帶后面的小咖啡廳往往也很受歡迎,因為其提供了一定程度的私密性和舒適性。盡管最終落成有些許遺憾,但整體效果依然成功地展現了下沉廣場的獨特魅力(圖10)。

政府的介入在調和建筑設計與商業利益之間的關系上發揮著至關重要的作用,有助于達到一個相對合理的平衡。在萬科云城的項目中,政府在其中起到了至關重要的作用。通過向開發商提供優惠政策及規范方面的突破,以此鼓勵開發商參與到這一實驗性質的建筑開發項目。正是這種政策支持,才使得建筑師的各種創意和理想得以實現。盡管許多細節的落成可能與最初的設想有一定出入,但總體效果仍顯示出當時的先進性和創新性。近年來,深圳市政府也開始強化其在把握城市建設總體方向上的重要作用,例如近年推行的總設計師制度。專門聘請權威專家作為總設計師,在項目中協調各利益相關方的關系,從整體上把控項目設計的進度細節和結果。總設計師的介入有助于避免開發商為追求商業利益而導致項目建設密度過高的情況。同時,也有助于規避建筑師設計過程中出現的不切實際的想法,從而避免成本過高或工期延誤問題。

5.結語

萬科云城是一項具有里程碑意義的建設項目,其特點和創新點使其成為一個無法被復制的孤品。項目采用高密度集群設計的模式,首先由都市實踐負責城市設計部分,而后將地塊分配給不同的項目建筑師,進行地塊細節的設計。此外,項目的高密度和快速建設是過去甚至至今都沒有再次出現過的一個孤例。在項目的推進過程中,政府發揮了至關重要的作用,通過優惠政策和規范突破鼓勵開發商參與實驗性建筑開發項目。萬科云城的城市設計展現了極具前瞻性的特點,將整個場地視為一個整體,并通過公共空間的創新設計和功能豐富性,營造宜人舒適且豐富活躍的城市空間。在商業利益與建筑理想之間的博弈中,政府的介入有助于調和二者關系,使得項目設計達到一個相對合理的平衡。綜合而言,萬科云城不僅是一個建筑項目,更是對城市發展模式和建筑設計理念的一次探索和突破,具有重要的社會和城市價值。

注釋:

1? 崔愷. 關于"集群設計"[J]. 世界建筑,2004(6):12-13.

2 “納克索斯世界”:又名福岡香椎集合住宅,是1990年代聞名日本的住宅開發項目之一。住宅區用地為238米 X 285米,中間有一條貫穿南北方向的S形道路。著名建筑師磯崎新擔任了總策劃,5名歐美建筑師和1名日本建筑師承擔了6個住宅的設計。

3? 1997年,SOHO中國創始人張欣委托張永和設計的“山語間”鄉間別墅廣受好評,這讓潘石屹意識到這可能成為地產發展的新模式。2000年他們邀請12位杰出建筑師在長城腳下建成了一個各具特色的建筑群。

4? 中國國際建筑藝術實踐展:又名四方當代藝術湖區,2003年啟動建設,由江蘇四方文化集團公司出資,邀請24位建筑師共同以“重建平衡—Balance-rebuilding”為主題,建造一座建筑的烏托邦游樂園。

5? 四川建川博物館聚落:一種博物館類型的集群設計。由民營企業家樊建川創建,位于中國博物館小鎮——大邑縣安仁鎮。現已建成開放33個主題陳列館、廣場和展覽。

6“鄂爾多斯100”:由鄂爾多斯市江源水務工程有限責任公司組織策劃,邀請世界29個國家和地區的100位著名建筑師在鄂爾多斯創意產業園一期E地塊完成100個建筑。其具體設計內容是由每位建筑師設計一座1000 平方米的別墅。

7? 杭州西溪濕地國家公園H地塊離散式聚落:聚落包括11個重要功能的建筑,以及若干零散附屬建筑。

8? 萬科云城位于深圳的留仙洞總部基地,該基地是深圳六大總部基地之一,定位為“深圳西部硅谷北片區”。通過打破傳統的開發模式,立足于產業發展,以產城融合模式創造更有價值的城市空間。