面向極地通信技術的發展應用研究

李亞昊 李丙瑞 竇銀科 陳燕 張維哲

極地與人類生活區域之間的距離較遠,目前的大部分通信手段都難以覆蓋。此外,極地惡劣的氣候條件、海水的侵蝕與極寒低溫也給通信設備的穩定性帶來巨大的挑戰。與此同時,極區的高強度磁場與太陽輻射也使得傳統的通信手段失效。又由于積雪海冰以及復雜的地形條件,通信基站的建立也十分困難。因此亟須建設廣泛高效的通信網,保障極區科研人員、工程師的任務完成和人身安全。

早期的極地通信主要通過無線電進行,短波技術的應用尤其廣泛。近年來,隨著衛星通信技術的不斷進步,衛星網絡也在極地通信的領域中發揮著重要作用。

極地通信技術發展歷程

無線電通信

早期的極地通信手段主要是無線電通信。

1970年代末,無線電通信中的甚高頻通信技術發展迅速。甚高頻通信系統采用調幅工作方式,工作于 156~174兆赫茲頻段,有效作用范圍較短,只在目視范圍之內,作用距離隨高度而變化,在港口生產中得到廣泛應用[1]。至2005年底,幾乎所有的海上船舶都配備了甚高頻設備。未來天地一體化的甚高頻數據交換系統絡(VHF Data Exchange System),簡稱VDES,可覆蓋全球,為兩極數據通信服務。但是受到極區次折射影響,其作用距離將在一定程度上有所縮短。

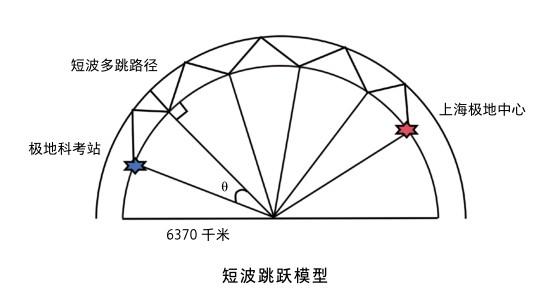

中高頻無線電是全球海上遇險與安全系統地面網絡的主要通信方式,可在衛星無法覆蓋的南北極提供通信服務。高頻無線電有時也被稱為短波,頻率一般為3~30兆赫茲。1901年,馬可尼使用短波實現了跨大西洋的無線電通信。當短波以天波形式傳播時,不易被電離層吸收,易于被電離層反射。經過一次反射后,短波的跳躍距離可以達到100~4000千米。經過電離層和大地的幾次連續的反射,傳播距離更遠[2]。同時,短波通信設備使用方便,組網靈活,價格低廉,抗毀性強,這些優點支撐著短波通信的戰略地位。然而短波通信的帶寬(單位時間內通過鏈路的數據量)不大,通常只有十幾到幾十千比特/秒,難以支持大體積數據的傳輸,適合作為備用的極地通信方式,傳輸一些非實時性數據。

隨著技術進步,特別是自適應技術、數字信號處理技術和超大規模集成電路技術的出現,短波通信進入了一個嶄新的發展階段。1980年代末,短波通信設備的銷售額達到了其歷史最高水平。2023年,中國進行第13次北冰洋科學考察,“雪龍二號”搭載著由中國電科22所自主研發的短波接收設備,開展對超遠距離短波信道特性的研究。后續成果將提升我國在北冰洋環境保護等方面的能力,有助于北極科考項目的推進。

衛星通信

由于兩極特殊的地理位置和惡劣的氣候條件,兩極沿岸的地面短波系統的通信能力較弱,數據信息傳輸速度較低,系統穩定性也較差。而衛星通信系統具有覆蓋范圍廣、通信距離遠和傳輸速度快等特點,利用衛星接收機通信已成為極地船舶通航的必備通信手段。

1976年2月,美國在大西洋上空發射了Marisat衛星(海洋衛星),正式開放海事通信。1982年形成了以國際海事衛星組織管理的國際海事衛星組織系統,開始提供全球海事衛星通信服務。此時的衛星多運行于地球同步軌道。衛星軌道面的傾角為零度,距地面高達35 800千米,一顆衛星的覆蓋區可達地球總面積的40% 左右,地面最大跨距可達18 000千米。因此只需三顆衛星的適當配置,就可建立除極區以外的全球通信[3]。國際海事衛星傳輸速率快,通信質量好,可靠性高,通信方式多樣,但是在緯度大于75°的高緯度地區存在通信盲區,無法完全覆蓋極地。

1980年代中期,VSAT衛星通信系統誕生,并逐漸普及。VSAT的全稱可被直譯為“甚小口徑終端”,是由天線直徑小于2.4米的衛星用戶小站和一個樞紐站組成的星狀或網狀的通信網,傳輸速率高達6 兆比特/秒,可提供高品質的數據、語音與圖像。VSAT便于與岸臺建立連接,組網靈活,用戶站天線較小,可以實現點對點或點對面的廣播,目前在海上使用得較為普遍。

自1985年我國第一個南極科考站——長城站建立以來,在很長一段時間內一直使用著短波通信。1986年,長城站裝備了第一部海事終端。2008—2009年的第25次南極考察期間,長城站和中山站衛星通信系統被先后建成并投入使用。我國租用了同步軌道衛星IS-903,將長城站納入VSAT全球衛星通信網,將極區的通信內容借由地面站傳輸至衛星,再下行到接收地面站,最終通過國際國內專線到達中國極地研究中心。為解決衛星的帶寬瓶頸,上海電信公司采用最新的載波疊加技術,將前后向的兩個信號頻譜疊加在一起,使用戶收發信號的帶寬擴大了2倍,成倍提高衛星鏈路的傳輸速率[4]。2013年,我國搭建起南極的第一個移動通信網絡,實現了3G信號登陸南極,內陸覆蓋范圍達到8000米,對海方向覆蓋范圍達到15 000米[5]。

2020年7月,北斗三號衛星導航系統正式開通,標志著中國成為世界上第三個獨立擁有全球衛星導航系統的國家。北斗三號系統采用混合星座模式,由30顆衛星組成[6]。通信能力達到14 000比特/次,既能傳輸漢字,又能傳輸語音和圖片,還能覆蓋北極航道水域。

靜止軌道衛星難以實現兩極的無縫覆蓋,無法全面滿足兩極科學考察的需要。隨著衛星技術的發展,極軌衛星、低軌衛星等新型衛星技術出現在人們的視野。極軌衛星主要采用近極地太陽同步軌道,衛星軌道平面和太陽光線保持固定交角,能運行到南北極區上空,實現實時觀測和通信應用。

極地通信技術展望

近年來,隨著國內生活水平大幅提高,國際形勢日益復雜,在民用和軍事市場的雙重需求下,極地通信技術的革新已勢在必行。美國“星鏈”系統作為當前技術最先進的低軌衛星通信系統,在美軍軍事應用領域中的顛覆性影響值得我國高度關注。在西方強國實施高科技封鎖的背景下,加快低軌衛星通信系統的建設迫在眉睫。此外,對于空間軌道的爭奪愈發激烈,在“星鏈”已經搶先占據大部分中低軌“黃金”軌位的情況下,我國必須加強對軌道資源和通信頻率資源的開發利用。在這個信息化時代,還要充分利用計算機技術等手段,對現有的極地通信裝備進行升級改造,為科考人員的生命安全和中國極地科考事業保駕護航[10]。

[1]楊美霄, 李淵, 丁懷元, 等. 為我所短波、特高頻通信發展史自豪——專家回顧電信一所短波、特高頻通信發展史. 電信快報, 2007, 3: 14-16.

[2]鄒國良, 葉建成. 實現地球空間極地短波通信設計與仿真研究.計算機仿真, 2015, 32(5): 226-229, 269.

[3]黃玉琴. 基于擴頻ALOHA的衛星隨機接入擁塞控制研究. 合肥工業大學, 2021.

[4]沈偉民. 南極衛星通信系統的組網和維護. 電信網技術, 2015, 9: 59-69.

[5]中國電信天翼移動通信服務在南極開通——結束我國在南極沒有移動通信運營的歷史. 信息化建設, 2014, 2: 60.

[6]王輝, 楊銳, 李金亮, 等. 極地天基綜合信息保障系統發展展望.上海航天(中英文), 2021, 38(S1): 1-7.

[7]宋飛, 馮旭哲. Argos系統的發展現狀與趨勢. 海洋預報, 2012, 29(6): 98-102.

[8]蔣季. 面向局部高容量和廣域補充覆蓋的低軌衛星通信系統星座設計. 北京郵電大學, 2019.

[9]劉法龍. 銥衛星通信業務發展分析及思考. 衛星應用, 2021, 11: 43-49.

[10]徐小濤, 李建國, 劉鵬. “星鏈” 衛星移動通信系統的發展現狀及啟示. 國防科技, 2022, 43(2): 15-19, 117.

關鍵詞:極地科考 極區通信 低軌衛星 星鏈 ■