京津冀城市群城市韌性水平評估及障礙因子分析

夏方舟 李宇萌

[摘 要] 在諸多外部沖擊下如何最大限度地增強城市韌性,是當前城市發展中亟待解決的重要問題。隨著城市群逐步成為推進新型城鎮化的主體形態,城市韌性建設的主體也應當著眼于更為復雜和多元的城市群主體,將城市群網絡之間的“壓力疏解”和“恢復支援”納入考量。本文基于演化韌性理論,從抵抗能力、吸收能力、疏解能力、恢復能力和創新能力出發,構建城市群城市韌性水平的綜合評價指標體系,采用熵權TOPSIS法測度2011—2020年京津冀城市群13個城市的韌性水平,綜合運用重心-標準差橢圓分析城市韌性的時空演進,通過障礙度模型識別主要障礙因子。研究發現:(1)京津冀城市群城市韌性水平整體呈現出先降后升的波動趨勢,京津兩地與河北省各城市韌性水平差異較大,城市韌性異質性總體呈現降低趨勢。(2)京津冀城市群城市韌性水平呈現京津雙核心、東北高西南低的分布格局。城市韌性增長的重心從東北部向西南部轉移,區域發展的不均衡性有所緩解。(3)制約京津冀城市群城市韌性提升的主要障礙因子集中在疏解維度和創新維度。識別京津冀城市群城市韌性建設格局和影響因素,有利于提升京津冀城市群城市韌性水平。

[關鍵詞] 城市韌性;京津冀城市群;韌性評估;動態演化;障礙因子

[中圖分類號] C912.81;TU984[文獻標志碼] A[文章編號] 1672-4917(2024)03-0085-11

一、引言

城市發展往往面臨著氣候變化[1]、環境惡化、能源枯竭以及眾多不確定性擾動等外部沖擊[2-3],從而造成自然資源、經濟發展、公共衛生等方面的失衡。因此,如何最大限度地增強城市適應力、恢復力[4]、可持續發展能力[5],從而降低外部沖擊帶來的損失,是當前城市發展中亟待解決的重要問題。基于此,“城市韌性”這一概念得以提出,即城市在遭受外部沖擊后,能夠在預防、準備、應對等復雜互動過程中,不斷適應改變[6]以實現公共損失的最小化[7],從而提升保障公共安全、穩定生態系統以及恢復經濟發展的能力,并最終增強城市發展的智慧性[8]、穩健性和可恢復性。2020年11月3日,黨的十九屆五中全會審議通過了《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議》,其中首次提出要建設“韌性城市”,要求構建包容、安全、可持續的韌性城市和城市群,形成了發展和推進韌性城市的頂層政策架構。

實際上,隨著我國城市化進程的不斷加快和城市規模擴張,城市群作為城市復雜互動的空間組織迅速崛起,成為推進新型城鎮化的主體形態。城市群是指在特定地域范圍內,以1個以上特大城市為核心,由至少3個大城市為構成單元,依托發達的交通通信等基礎設施網絡,所形成的空間組織緊湊、經濟聯系緊密、并最終實現高度同城化和一體化的城市群體[9]。當城市群中部分城市受到外部沖擊時,城市群呈現出“一方有難,八方支援”的空間支持格局,通過城市間的互聯互通、資源共享、產業協同、人才流動等方面[10]的合作與互動,提升了整個城市群的沖擊抵御、沖擊分散、全面恢復等能力。這意味著城市韌性建設的主體不能僅局限于城市本身,而應當著眼于更為復雜和多元的城市群主體,這也對城市韌性提出了新的理論訴求。

當前,國內外學者們已經由“點狀”的城際韌性[11-12]、省際韌性逐漸轉變為“塊狀”城市群韌性[13-14],主要關注概念演變[15-16]、評價體系[17]、時空分異與演化[18]、治理策略[19]、智慧城市構建[20]等方面。其中,城市群城市韌性評估主要以韌性能力[21]、影響要素與障礙因子[22-23]、空間格局與時空演進[24-25]、經濟社會耦合協調關系[26-27]等為研究重點,通常基于經濟、生態、社會等多元維度或者城市韌性的基本特征來構建綜合指標體系[28-29],利用層次分析法[30]、熵權法[31-32]、空間分析[33]、神經網絡模型[34]、面板差分法[35]等構建模型開展評價。然而,在城市群韌性評估的相關研究中,往往未能在理論層面考慮到城市群網絡之間的“壓力疏解”和“恢復支援”,因而在指標體系上忽略了相關疏解指標,使得整體指標體系不盡系統和完善。在中國諸多城市群當中,地緣相接、地域一體、協同發展的京津冀地區是我國北方經濟體量最大的城市群。在中央的頂層設計之下,北京市、天津市在“十四五”規劃中將“韌性城市”作為城市發展的重要目標,河北省則在城市更新過程中將“韌性城市”作為建設目標。然而,有關京津冀城市群城市韌性的相關研究往往和其他城市群的相關研究相對同質化,未能深入挖掘京津冀城市群城市韌性建設存在的不足,更難為優化京津冀城市群城市韌性建設路徑提出具體的參考和建議。

基于此,本文從韌性理論視角出發,延展疏解階段以創新城市群城市韌性的核心理論,從沖擊抵抗、沖擊吸收、沖擊疏解、系統恢復、系統創新五個階段所對應的抵抗能力、吸收能力、疏解能力、恢復能力和創新能力出發,構建城市群城市韌性水平的評價指標體系。進而以京津冀區域為研究對象,利用13個京津冀地級市2011—2020年各項數據進行熵權TOPSIS分析,揭示京津冀城市群城市韌性狀態和時空差異,并運用障礙度模型對影響城市韌性提升的障礙因子進行診斷,探尋影響京津冀城市群城市韌性的關鍵因素,從而為提升京津冀城市群城市韌性提供參考性建議。

二、理論框架、指標體系與研究方法

(一)城市群城市韌性理論框架

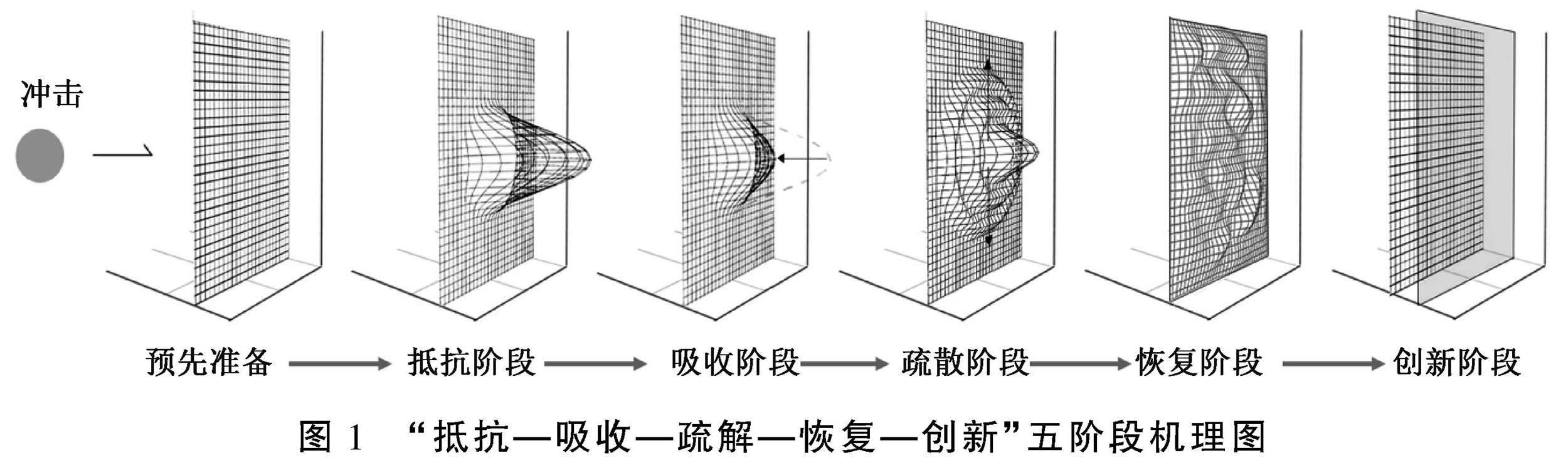

韌性的概念不是一成不變的,而是處于不斷完善的進程中。從工程韌性至生態韌性,再隨著對韌性作用機制認知的加深,“演化韌性”的概念逐步被社會認可[36],即韌性不僅是系統恢復至初始狀態的平衡能力,而是社會生態系統這一復雜系統內部不斷調整,在受到壓力和限制條件下激發出的持續變化、適應和改變的能力。演化韌性的概念更好地反映了社會-經濟-生態等復合系統的動態變化和多穩態特征,其核心理念是將風險轉化為機會,通過積極主動地適應發展來推動創新和轉型,達到新的階段[37]。基于演化韌性視角,城市韌性也應當不是一種單一的狀態或特質,而是一個不斷演化、重構、突破到新的城市均衡態的過程。基于此,本文將進一步分析城市群城市韌性所表現出的過程性[38],將系統發展過程中的開發階段、保存階段、釋放階段、重組階段和發展階段應用于城市群城市韌性的范疇,對應沖擊抵御、沖擊吸收、沖擊釋放、系統重組和系統創新這五個過程,劃分出了“抵抗—吸收—疏解—恢復—創新”五個韌性階段。

(1)抵抗階段體現城市群中城市系統抵御沖擊、維持系統相對完整及關鍵功能不受毀滅性破壞的能力[39]。在受沖擊前的抵御階段,城市群中的每個城市不僅要具有完善的基礎工程配套設施、良好的經濟基礎以及生態抵抗能力,城市居民還應擁有良好的危機應對意識和能力。

(2)吸收階段體現沖擊發生時,城市群城市系統所具備的吸收干擾和破壞的能力,并能持續適應各種不確定性的影響,維持各系統安全運行[40]。在沖擊吸收階段,城市應具有保障基本服務、資源以及居民健康安全的能力,使得城市能夠快速調整和重新規劃,適應新的環境和需求。

(3)疏解階段體現沖擊發生后,城市群城市系統將受到的負面沖擊通過城市群網絡向周邊地區傳導的能力。受沖擊城市將其壓力轉移至城市群內其他多個城市共同承擔,以此緩解城市系統抵御沖擊的壓力。在沖擊疏解階段,受沖擊城市與城市群中其他城市的關聯程度將決定壓力傳導路徑的順暢程度,受沖擊城市與周邊地區在經濟社會、生態環境、基礎設施等方面的聯系強度越高,壓力疏解的作用和效率則越高。

(4)恢復階段體現城市系統遭到破壞后,通過自我響應、調整、學習和總結經驗,降低損失,使系統能快速恢復至初始狀態或達到更高韌性水平的能力[41]。在恢復階段,需要城市具備充足且靈活的經濟、社會、自然等資源的支撐,以及生態自我凈化能力等,以適應不斷變化的環境。

(5)創新階段體現城市系統在沖擊中適應、突破、重構并達到新的穩態,以更迅速應對干擾的能力。城市生態系統通過學習、創新,進行路徑突破和結構更新[42],從而面對更多不確定的未來機遇和挑戰。在此階段,城市的創新強度、創新投入、創新產出等所體現的創新性越強[43],城市的韌性進化能力則越強,越有機會突破到新的均衡態水平。

綜上,城市韌性“抵抗—吸收—疏解—恢復—創新”的總體演化路徑如圖1所示,當“沖擊”作用到城市這一平面上,平面結構受到沖擊的影響,經過吸收、傳導、回彈等過程,最終逐漸恢復原狀或達到新的平衡。預先準備階段,城市處于正常運行狀態。抵抗階段,城市遭受外部沖擊,原本的運行狀態被打破,韌性能力主要表現為城市運行體系不徹底崩潰時能夠承受的最大沖擊強度,即平面的極限承載能力。吸收階段,城市系統在遭到破壞時采取多樣化的措施吸收并緩和沖擊,韌性能力表現為城市自身能夠吸收的沖擊能量,此時城市平面產生輕微的回彈,意味著城市已然通過自身吸收了部分的外部沖擊影響。疏散階段,城市在自我修復吸收的同時,繼續向城市群周邊城市傳導沖擊能量以分擔城市的應對壓力,韌性能力表現為城市向周邊地區可傳導的沖擊能量,外部沖擊沿著城市群網絡向外擴散并進一步回彈,意味著城市在城市群其他城市的壓力疏解和多方支援過程中有效吸收了大部分外部沖擊影響。恢復階段,城市系統采取各種手段進行修復,韌性能力表現為城市通過自我調整、總結使系統能快速恢復至初始狀態的能力,城市平面基本再次實現平衡狀態,但仍然存在局部波動未能完全恢復原狀。創新階段,城市通過總結、學習、創新,城市系統突破到新的發展階段,局部波動可能引發和促進城市發展水平重構,使得城市平面達到新的均衡狀態。

(二)指標體系構建

基于城市群城市韌性理論框架,本文從“抵抗—吸收—疏解—恢復—創新”五個維度來構建城市韌性指標體系。遵循系統性、科學性、代表性和可操作性原則,本文參考已有研究所選擇的城市韌性評價指標[44-47],充分考慮京津冀城市群發展的獨特性,最終選取了五個維度最具代表性的21個評價指標,如表1所示。

(三)數據處理與來源

本文數據主要來源于《北京市統計年鑒》《天津市統計年鑒》《河北省統計年鑒》《中國城市統計年鑒》以及各地級市統計年鑒、國民經濟與社會發展統計公報等。部分處理數據(每萬人衛生機構床位數、每萬人醫生數、每萬人交通倉儲郵電業從業人員數、每萬人高等學校在校生人數)通過指標間計算得出,部分缺失數據利用插值法補齊。經濟聯系強度根據GDP、人口數量、城市間質心距離數據通過引力模型[48]計算得出。

(四)研究方法

1.熵權TOPSIS評價模型

本文選取基于熵值權重的TOPSIS評價模型對京津冀城市群城市韌性進行評價。相比于傳統的TOPSIS評價方法,熵權TOPSIS方法具有幾何意義直觀、信息損失少以及運算靈活等優點[49]。城市韌性水平評估模型首先采用熵值法確定指標權重,再利用TOPSIS評價模型對決策目標進行排序,最后計算京津冀城市群城市韌性評價值。其具體步驟如下:

(1)構建初始矩陣

Χij表示第i個城市的第j項指標的原始值,構建n(年份/城市)×m(指標)矩陣。

(2)標準化處理數據

對于正向指標:

對于負向指標:

指標歸一化:

Pij=Χij′/ni=1Χij′(3)

(3)確定指標的信息熵ej,其中設指標矩陣每行有N項

(4)確定指標權重wj

wj=(1-ej)/mj=1(1-ej)(5)

(5)確定正負理想解值,計算歐式距離值

(6)計算各評價對象與理想解的接近程度C值

式中,Cj的取值范圍為[0,1],其取值越高表明研究單元的城市韌性值越高,反之則越低。

2. 障礙度模型

本文通過障礙度模型[50]對影響京津冀城市群城市韌性的主要障礙因素進行測算并排序分析,以確定各障礙因素對各城市韌性水平的影響程度[51],為針對性地調整和促進城市韌性的發展提供定量依據。計算公式如下:

式中,Oij為第j項指標對城市韌性的障礙度;Wj為第j項指標的權重;Iij為指標偏離度,用指標標準化值Χij與理想值1的差距表示;m為指標個數。

3.重心-標準差橢圓

標準偏差橢圓法作為空間數據的統計分析方法[52-53],具有揭示空間分布以及研究對象的多方位特征等優點。通過其重心、方位角、長軸和短軸等四個基本參數,研究分析京津冀城市群城市韌性的主要空間位置和動態發展趨勢。具體計算公式如下:

三、京津冀城市群城市韌性水平評價及時空演化

(一)京津冀城市群城市韌性的時序演化特征

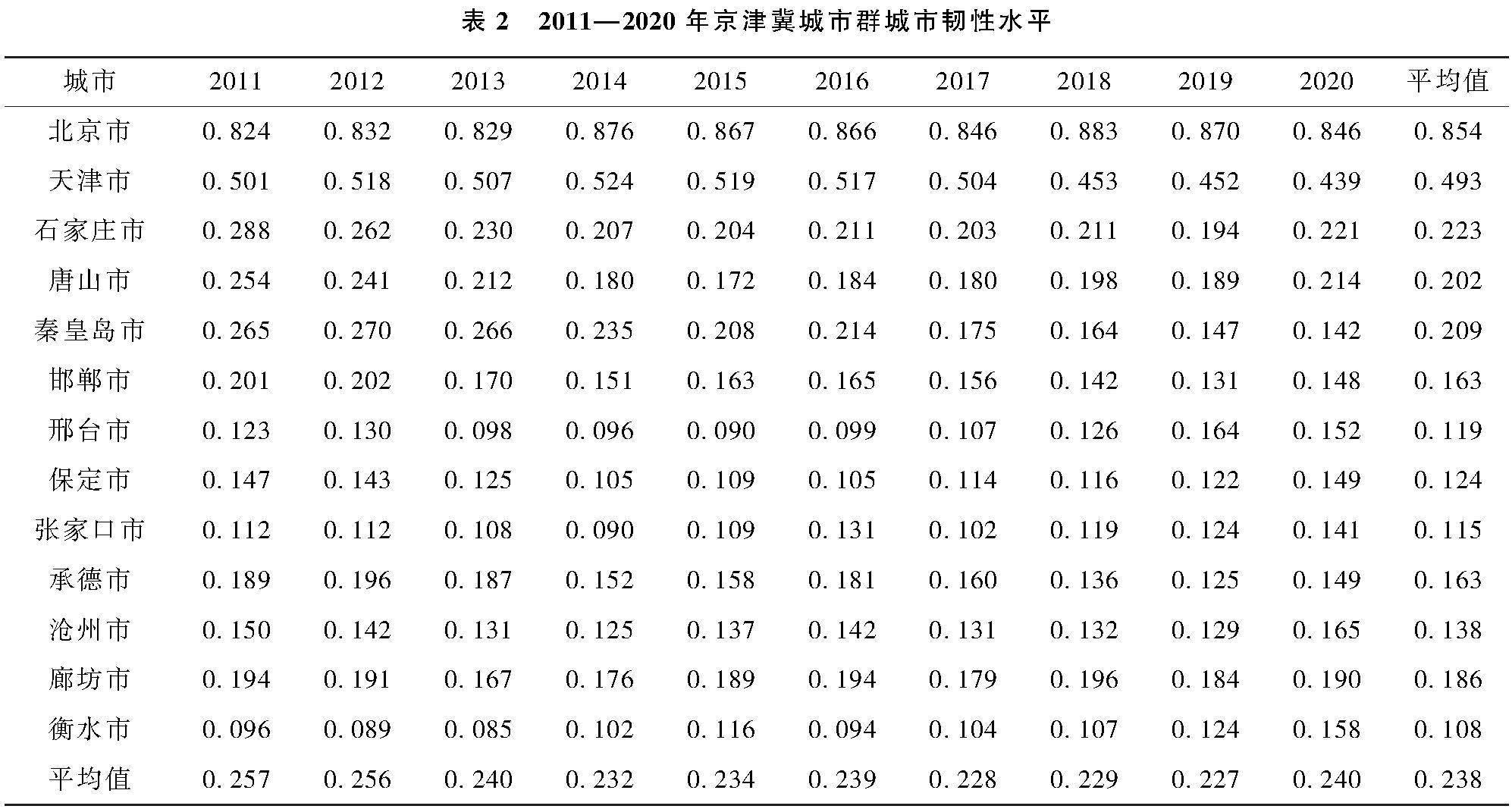

本文通過熵權TOPSIS法對京津冀城市群的13個城市2011—2020年數據進行測算,得到13個城市的韌性水平以及10年間平均值。如表2所示,京津冀城市群10年間的城市韌性水平整體呈現出先降后升的波動趨勢,平均值從2011年的0.257下降至2019年的0.227,隨后回升至2020年的0.240。這表明京津冀城市群在面臨各種沖擊與變化之后,整體韌性水平仍然保持相對穩定,在研究期末期呈現出進一步提升的趨勢。然而,具體到京津冀城市群內不同城市,其韌性水平在2011—2020年的變動趨勢存在較為顯著的差異性。

北京市的韌性水平從2011年的0.824增長至2018年的0.883,盡管在2020年有所回落,但整體呈現出增長趨勢,保持在較高的韌性水平。北京市高韌性水平的背后是多方面因素的綜合作用,不僅體現在基礎設施建設、經濟基礎條件、科技創新成果等方面的堅實基礎,更在于其面對沖擊時能夠迅速調整策略,吸收并釋放沖擊,實現系統恢復、優化升級的能力,為城市系統的有效重組與創新提供了堅實基礎和廣闊空間,進而強化了其在京津冀城市群中的韌性表現。天津市的韌性水平呈現先增后降的趨勢,由2011年的0.501增長至2015年的0.524,隨后逐年滑落至0.439。其原因可能在于,在2011—2015年期間,天津市依托其傳統工業基礎,不斷推進經濟和社會快速發展,成功增強了城市綜合抗壓能力。然而,隨著經濟向新常態過渡,天津市受到傳統工業增長模式的較多局限,可能在一定程度上影響了天津市抵御、吸收和疏解外部沖擊的能力,限制了其在面對挑戰時的系統重組和創新發展潛力,造成了城市群韌性水平的降低。

河北省各城市韌性水平總體呈現先降后升的變化趨勢,平均值從2011年的0.184微降至2014年的0.147,此后回升至2020年的0.166。同時,相較于2011年,2020年河北省內各地級城市韌性水平差異程度明顯降低,韌性水平的差值從0.192降低至0.080。其原因可能在于,隨著京津冀區域一體化發展戰略的不斷推進,城市間的空間連接水平、經濟社會關聯度和資源共享能力不斷提升,城市間不均衡發展的問題也得到了一定程度的解決。從研究期期初和期末的城市韌性差值來看,邢臺、保定、張家口、滄州、衡水的城市韌性水平在研究期內有所提升,石家莊、唐山、秦皇島等城市的韌性水平有所降低。原因可能在于,石家莊、唐山、秦皇島等老牌城市初始韌性水平較高,往往面臨著產業結構和經濟發展模式固化等問題,影響了更高水平的韌性發展。例如,以重工業和制造業為主的唐山,由于生態環境壓力、產業結構調整轉型等原因,城市的經濟發展模式和空間結構不斷調整,城市韌性水平呈現降低趨勢。但是也應當看到,隨著綠色發展和產業轉型升級等策略的推進,唐山城市韌性水平自2015年逐步回增,呈現出向好的發展態勢。

(二)京津冀城市群城市韌性的空間演化特征

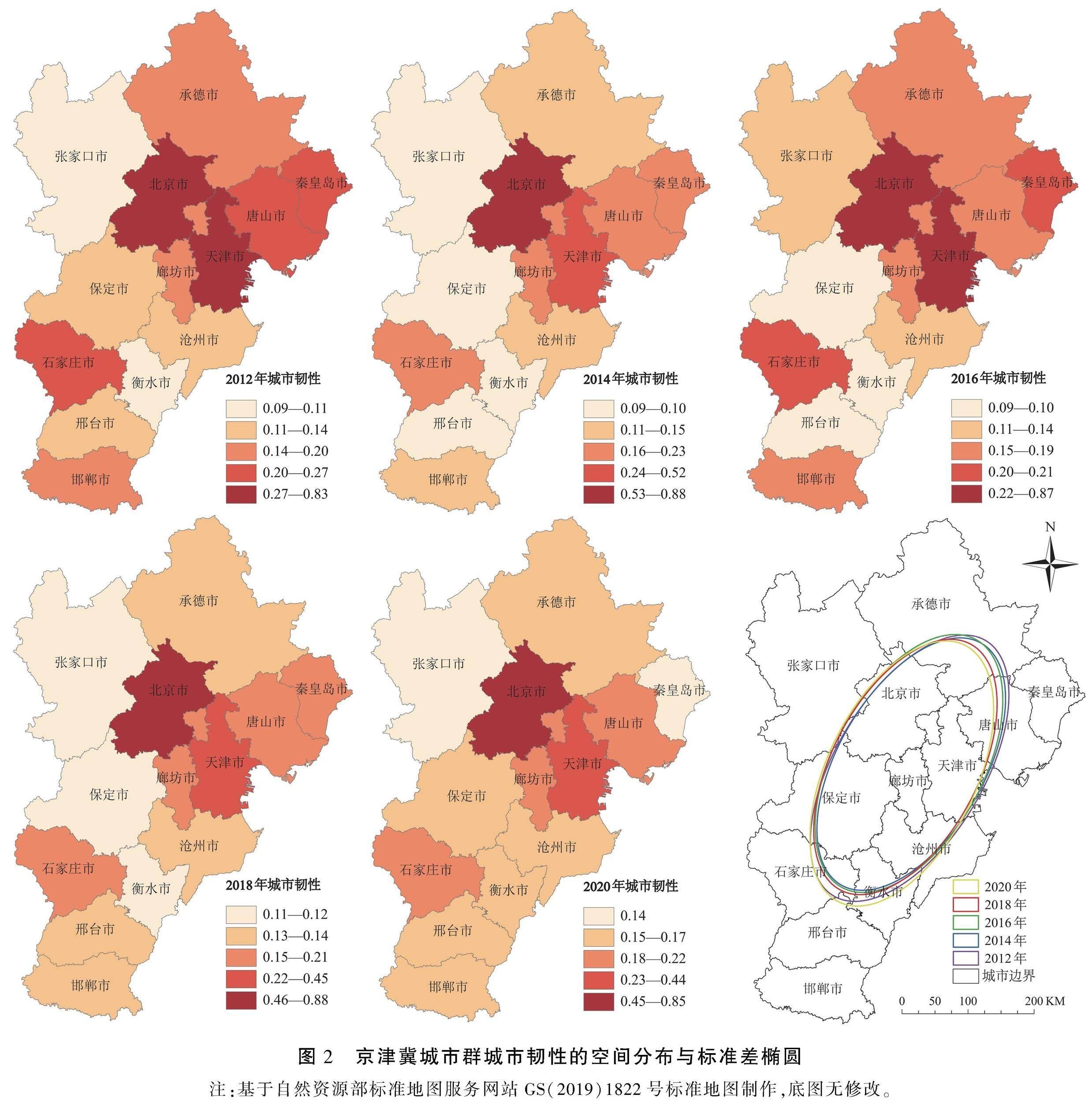

為進一步探究京津冀地區各城市韌性水平的空間演變特征,本文運用ArcGIS10.6軟件,采用自然斷點法將京津冀城市群13個地級市的韌性水平劃分為“低值區—較低值區—中值區—較高值區—高值區”五個類型,選取2012、2014、2016、2018和2020年的城市韌性進行可視化(圖2)。從空間分布來看,京津冀地區各城市的韌性水平整體呈現出京津雙核心、東北高西南低的分布格局。

2012年京津冀城市群城市韌性以中值區和較低值區為主,京津兩地處于高韌性區,石家莊、唐山和秦皇島處于較高韌性區,河北省其他各城市集中在較低值區和低值區。2014年,較低值區和低值區的城市數量有所增加,北京韌性水平仍處于高值區,天津由高值區降為較高值區。河北省內各城市的韌性水平等級有所下降,石家莊、唐山、秦皇島由較高值區降為中值區,保定和邢臺由較低值區降為低值區。2016至2018年,各城市韌性水平的分布格局大體穩定,存在輕微波動。京津兩地韌性水平仍舊保持較高階段,河北省各城市韌性水平整體有所回升,低值區和較低值區的城市數量有所減少。2020年,京津冀城市群內較低值區的城市有所增加,低值區的城市數量減少,保定、衡水升入較低值區,但秦皇島首次跌入低值區。整體而言,京津冀城市群內城市韌性的差異性雖然存在但是不斷減弱,韌性水平的變動集中于河北省各城市。隨著時間推進,較高值區的城市韌性水平有所回落,中等韌性城市展現了一定的穩定性,低值區的城市韌性水平有所提高。

為進一步分析京津冀城市群城市韌性的空間演進過程,本文繪制了城市韌性標準差橢圓與重心軌跡圖(圖2)。標準差橢圓的形態與重心軌跡變化揭示了城市韌性的空間分布和演變動態,研究期內標準差橢圓大體沿東北—西南軸線分布,橢圓的長半軸大體呈現逐年收斂的過程,表明京津冀城市群的城市韌性在東北—西南的主軸方向體現出集聚趨勢。而短半軸在研究期內呈現出一定的波動變化,但變動幅度較低,表明城市韌性在西北—東南的輔軸方向的空間演化不盡顯著。研究期內的橢圓整體先向東北偏移,后向西南偏移,2020年的標準差橢圓較之2012年整體向西南移動,表明城市韌性增長的活力中心正從以京津為核心的東北部向西南部轉移。

差異性的減弱和活力中心的轉移表明隨著京津冀一體化戰略的推進和雄安新區的建設,京津兩地并沒有體現出對各類資源的“虹吸作用”,而是通過推進北京“新兩翼”建設、創新要素自由流動、產業鏈創新鏈融合等措施,發揮“輻射作用”激發了整個城市群的綜合潛力,從而實現了“先進帶動后進”,促進了整個區域內城市韌性水平的均衡提升。當然,就城市韌性的絕對數值而言,京津兩地仍然是絕對核心,未來仍需繼續強化城市之間的合作框架,強化產業、人才、資金等各類資源的轉移和共享,進一步提升京津兩地的輻射效應、減少虹吸效應,推動京津冀城市群城市韌性的整體提升。

四、京津冀城市群城市韌性的障礙因子識別

(一)準則層障礙因子識別

京津冀城市群2011—2020年城市韌性準則層障礙因子的變化趨勢(圖3)反映了區域內城市韌性發展的多維度動態過程,呈現了各年份抵抗階段、吸收階段、疏解階段、恢復階段和創新階段五個階段的障礙度及變化趨勢。其中,準則層的平均障礙度排序為疏解階段(21.52%)>創新階段(20.84%)>吸收階段(19.51%)>恢復階段(19.35%)>抵抗階段(18.78%),疏解和創新能力是最主要的障礙因子。

此外,京津冀城市群在抵抗和吸收階段的障礙度有所降低,疏解、恢復和創新階段的障礙度有所增加,仍然是未來提升城市韌性的重點關注方向。分階段來看,抵抗階段的障礙度逐漸降低,自2011年的19.01%降至2020年的17.93%,表明各城市在抵抗外部沖擊方面的能力整體有所提升。吸收階段的障礙度呈現一定的波動性,整體略有下降,體現了京津冀各城市在吸收沖擊后維持城市運行狀態的能力同樣有所改善。疏解階段的障礙度在研究期內呈現出增長趨勢,且始終保持在較高水平,自2011年的21.77%上升至2020年的21.96%。在一定程度上說明,京津冀城市群內部在通過網絡關聯分散疏解外部沖擊和獲取支援、實現區域內壓力分散均衡等方面仍有較大的提升空間。恢復階段的障礙度在研究期內波動幅度較大,呈現“降—升—降—升”的勢態,總體障礙度有所增加,反映出京津冀城市群在受沖擊后的恢復和重建資源的配置效率方面仍需改善。創新階段的障礙度呈現逐年上升的趨勢,研究期內增長幅度較大,表明京津冀城市群在科技創新成果的轉化應用、創新環境的優化以及創新體系的完善等方面仍需加強。

(二)指標層障礙因子識別

鑒于數據樣本量較大、指標較多,本文選取2013、2017和2020年的數據作為樣本進行障礙因素分析(圖3)。研究發現,一般公共預算支出、經濟聯系強度、專利申請數、人均可支配收入、科學技術支出占GDP比重、每萬人交通倉儲郵電業從業人員數等指標是制約京津冀城市群城市韌性的主要障礙因子。同時,京津冀城市群城市韌性的障礙因子并非一成不變,而是在不斷變化當中。2013年,一般公共預算支出(11.13%)是最主要的障礙因子,經濟聯系強度(10.89%)為第二大障礙因子,專利申請數(9.34%)位列第三。至2017年,經濟聯系強度(12.2%)成為第一大障礙因子,一般公共預算支出(10.65%)和人均可支配收入(10.64%)位列第二、第三。2020年,經濟聯系強度(12.74%)、專利申請數(11.38%)、一般公共預算支出(10.6%)的障礙度持續保持前列。此外,部分指標也反映出了京津冀城市群城市韌性水平的有效提升路徑。例如,人均公園綠地面積的障礙度從2013年的9.52%顯著下降至2017年的4.83%,再到2020年的3.36%,表明隨著生態文明建設認知的強化和百萬畝平原造林等京津冀綠化工程的不斷推進,京津冀城市群在提升公共綠地面積、完善城市生態環境建設等方面成效卓著,對于改善城市居民的生活環境、提高城市自我凈化能力、增強城市的恢復能力起到了重要作用。

五、結論與建議

本文基于城市群城市韌性理論框架,從抵抗能力、吸收能力、疏解能力、恢復能力以及創新能力五個維度出發,構建了城市韌性評估框架和指標體系,利用熵權TOPSIS分析,對京津冀城市群13個城市2011—2020年的城市韌性進行了評估,揭示了其時空演進規律和可能障礙因子。主要研究結論如下:(1)時間維度上,2011—2020年間,京津冀城市群城市韌性水平整體呈現出先降后升的波動趨勢,河北省內韌性水平處于低位的城市提升效果明顯。(2)空間維度上,京津冀城市群城市韌性水平呈現京津雙核心、東北高西南低的分布格局。京津兩地作為核心城市,始終處于較高值區和高值區;河北省處于較高值區的城市韌性水平有所回落,低值區的城市韌性水平展現了一定的穩定性和上升趨勢,區域發展的不均衡性有所緩解。城市韌性增長的活力重心從以京津為核心的東北部向西南部轉移。(3)障礙因子分析方面,京津冀城市群在提升城市韌性的進程中,面臨的主要障礙因素集中在面對外部沖擊時疏解壓力和實現系統創新的能力不足,其中,一般公共預算支出、經濟聯系強度、專利申請數、人均可支配收入、科學技術支出占GDP比重等指標是制約京津冀城市群城市韌性的主要障礙因子。

基于上述分析,本文提出以下建議,以期提高京津冀城市群城市韌性:(1)著力提升京津冀城市群的整體韌性水平。充分發揮京津兩地的輻射效應,通過產業轉移、政策支持、技術溢出、人才流動等方式,帶動河北省內城市實現良性發展,建設穩定均衡的城市群空間發展格局。(2)著力提高京津冀城市群疏解能力。首先,加強交通互聯互通,通過打造綜合樞紐、提升公共交通系統效率等方式,實現城市群人員和資源的高速流通。其次,深化經濟聯系,促進產業互補和區域經濟一體化,強化政策激勵和市場機制優化,加強城市間的經濟合作網絡建設。最后,建立健全應急響應機制,包括壓力來源地的壓力外泄機制和接受地的快速支援機制,確保在面對沖擊時城市群能夠迅速響應,有效分散和接受壓力。(3)通過創新驅動發展新質生產力,促進城市群韌性水平提升。一是要全面增強技術創新能力,利用人工智能、大數據、云計算等關鍵技術提高城市發展質量和發展效率。二是促進人才集聚與良性循環,優化人才引進政策、鼓勵人才創新,進而為科技創新積累第一資源。三是培育建設現代化產業體系,兼顧傳統產業轉型升級和戰略性新興產業集群發展。四是完善城市韌性相關制度,例如,在國土空間規劃設計中考慮到重大突發事件可能的用地需求,科學布置“規劃留白”空間,推進國土空間功能的“彈性利用”[54],以及配套海綿城市相關建設機制。

[參考文獻]

[1] Bagheri,M.,Delbari,S.H.,Pakzadmanesh,M.& Kennedy,C. A.:“City-Integrated Renewable Energy Design for Low-Carbon and Climate Resilient Communities”,Applied Energy,Vol.239,2019,pp.1212-1225.

[2] 徐江、邵亦文:《韌性城市:應對城市危機的新思路》,《國際城市規劃》2015年第2期,第1—3頁。

[3] 孫久文、孫翔宇:《區域經濟韌性研究進展和在中國應用的探索》,《經濟地理》2017年第10期,第1—9頁。

[4] 汪輝、徐蘊雪、盧思琪等:《恢復力、彈性或韌性?——社會—生態系統及其相關研究領域中“Resilience”一詞翻譯之辨析》,《國際城市規劃》2017年第4期,第29—39頁。

[5] Ahern,J.:“From Fail-Safe to Safe-to-Fail:Sustainability and Resilience in the New Urban World”,Landscape and Urban Planning,Vol.100,No.4,2011,pp.341-343.

[6][37] Walker,B.,Hollin,C.S.,Carpenter,S. R.& Kinzig,A.:“Resilience,Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems”,Ecology and Society,Vol.9,No.2,2004,p.9.

[7] Wilbanks,T.J.& Sathaye,J.:“Integrating Mitigation and Adaptation as Responses to Climate Change:A Synthesi”,Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,Vol.12,2007,pp.957-962.

[8] 李彤玥:《韌性城市研究新進展》,《國際城市規劃》2017年第5期,第15—25頁。

[9] 方創琳:《中國城市群研究取得的重要進展與未來發展方向》,《地理學報》2014年第8期,第1130—1144頁。

[10] 熊勵、蔡雪蓮:《數字經濟對區域創新能力提升的影響效應——基于長三角城市群的實證研究》,《華東經濟管理》2020年第12期,第1—8頁。

[11] 修春亮、魏冶、王綺:《基于“規模—密度—形態”的大連市城市韌性評估》,《地理學報》2018年第12期,第2315—2328頁。

[12] 滕五曉、羅翔、萬蓓蕾等:《韌性城市視角的城市安全與綜合防災系統——以上海市浦東新區為例》,《城市發展研究》2018年第3期,第39—46頁。

[13] 彭翀、林櫻子、顧朝林:《長江中游城市網絡結構韌性評估及其優化策略》,《地理研究》2018年第6期,第1193—1207頁。

[14][31] Hudec,O.,Reggiani,A.& Siserov,M.:“Resilience Capacity andVulnerability:AJoint Analysis with Reference to Slovak Urban Districts”,Cities,Vol.73,2018,pp.24-35.

[15][36] 邵亦文、徐江:《城市韌性:基于國際文獻綜述的概念解析》,《國際城市規劃》2015年第2期,第48—54頁。

[16] 李連剛、張平宇、譚俊濤等:《韌性概念演變與區域經濟韌性研究進展》,《人文地理》2019年第2期,第1—7+151頁。

[17] 孫陽、張落成、姚士謀:《基于社會生態系統視角的長三角地級城市韌性度評價》,《中國人口·資源與環境》2017年第8期,第151—158頁。

[18] 白立敏、修春亮、馮興華等:《中國城市韌性綜合評估及其時空分異特征》,《世界地理研究》2019年第6期,第77—87頁。

[19][44] 李亞、翟國方:《我國城市災害韌性評估及其提升策略研究》,《規劃師》2017年第8期,第5—11頁。

[20] 宋蕾:《智能與韌性是否兼容?——智慧城市建設的韌性評價和發展路徑》,《社會科學》2020年第3期,第21—32頁。

[21][51] 馮苑、聶長飛、張東:《中國城市群經濟韌性的測度與分析——基于經濟韌性的shift-share分解》,《上海經濟研究》2020年第5期,第60—72頁。

[22] 王彩麗、閆緒嫻:《成渝城市群城市韌性時空格局演變及障礙因子識別》,《重慶大學學報(社會科學版)》2023年第3期,第21—33頁。

[23] 陳韶清、夏安桃:《快速城鎮化區域城市韌性時空演變及障礙因子診斷——以長江中游城市群為例》,《現代城市研究》2020年第1期,第37—44+103頁。

[24][28][34] 陳曉紅、婁金男、王穎:《哈長城市群城市韌性的時空格局演變及動態模擬研究》,《地理科學》2020年第12期,第2000—2009頁。

[25][32] 朱金鶴、孫紅雪:《中國三大城市群城市韌性時空演進與影響因素研究》,《軟科學》2020年第2期,第72—79頁。

[26][45] 張明斗、馮曉青:《長三角城市群內各城市的城市韌性與經濟發展水平的協調性對比研究》,《城市發展研究》2019年第1期,第82—91頁。

[27] 周倩、劉德林:《長三角城市群城市韌性與城鎮化水平耦合協調發展研究》,《水土保持研究》2020年第4期,第286—292頁。

[29] 李彥軍、馬港、宋舒雅:《長江中游城市群城市韌性的空間分異及演進》,《區域經濟評論》2022年第2期,第88—96頁。

[30] 光輝、王雅琦:《基于風險矩陣的中國城市韌性評價——以284個城市為例》,《貴州社會科學》2021年第1期,第126—134頁。

[33][46] 張鵬、于偉、張延偉:《山東省城市韌性的時空分異及其影響因素》,《城市問題》2018年第9期,第27—34頁。

[35] Doran,J.& Fingleton,B.:“US Metropolitan Area Resilience:Insights from Dynamic Spatial Panel Estimation”,Environment and Planning A-Economy and Space,Vol.50,No.1,2018,pp.111-132.

[38] 方東平、李在上、李楠等:《城市韌性——基于“三度空間下系統的系統”的思考》,《土木工程學報》2017年第7期,第1—7頁。

[39][40][41] 郭羽羽、羅福周、鐘興潤:《基于熵權-正態云模型的城市安全韌性評估研究》,《災害學》2021年第4期,第168-174頁。

[42][43] 王松茂、牛金蘭:《山東半島城市群城市生態韌性的動態演化及障礙因子分析》,《經濟地理》2022年第8期,第51—61頁。

[47][48] 焦柳丹、王驢文、張羽等:《基于多木桶模型的長三角城市群韌性水平評估研究》,《世界地理研究》2024年第1期,第96—106頁。

[49] 孫涵、聶飛飛、胡雪原:《基于熵權TOPSIS法的中國區域能源安全評價及差異分析》,《資源科學》2018年第3期,第477—485頁。

[50] 李春燕、南靈:《陜西省土地生態安全動態評價及障礙因子診斷》,《中國土地科學》2015年第4期,第72—81頁。

[52] 趙璐、趙作權:《基于特征橢圓的中國經濟空間分異研究》,《地理科學》2014年第8期,第979—986頁。

[53] Yuill,R. S.:“The Standard Deviational Ellipse:An Updated Tool for Spatial Description”,Geografiska Annaler:Series B,Human Geography,Vol.53,No.1,1971,pp.28-39.

[54] 嚴金明、趙哲、夏方舟:《后疫情時代中國“自然資源安全之治”的戰略思考》,《中國土地科學》2020年第7期,第1—8頁。

Assessment of Urban Resilience Levels and Analysis of Obstacle Factors

in the Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration

Abstract: Enhancing urban resilience to the greatest extent under various external shocks is a crucial issue that urgently needs to be addressed in current urban development. As urban agglomerations gradually become the main form to advance new urbanization, the focus of urban resilience construction should also be on the more complex and diverse subjects of urban agglomerations, incorporating the “stress relief” and “recovery support” among urban agglomeration networks into consideration. Based on the theory of evolutionary resilience, this paper starts from the capacities of resistance, absorption, relief recovery, and innovation to construct a comprehensive evaluation index system for the resilience level of cities within urban agglomerations. The entropy weight TOPASIS method was used to measure the resilience levels of 13 cities in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration from 2011 to 2020. The temporal and spatial evolution of urban resilience was analyzed comprehensively using the center of gravity-standard deviation ellipse. Major obstacle factors were identified through the barrier degree model. The study found: (1) The overall resilience level of cities in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration showed a fluctuating trend of first decreasing then increasing, with significant differences in resilience levels between Beijing and Tianjin and cities in Hebei Province, and the overall heterogeneity of urban resilience showed a decreasing trend. (2) The urban resilience level of the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration presents a distribution pattern with Beijing and Tianjin as the dual cores and higher in the northeast and lower in the southwest. The growth center of urban resilience has shifted from the northeast to the southwest, alleviating regional development imbalances. (3) The main obstacles to improving urban resilience in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration are concentrated in the dimensions of relief and innovation. This paper is beneficial for identifying the patterns and influencing factors of urban resilience construction in the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration, providing referential suggestions for enhancing the urban resilience level of the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration.

Key words:urban resilience; Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration; resilience assessment; dynamic evolution; obstacle factors